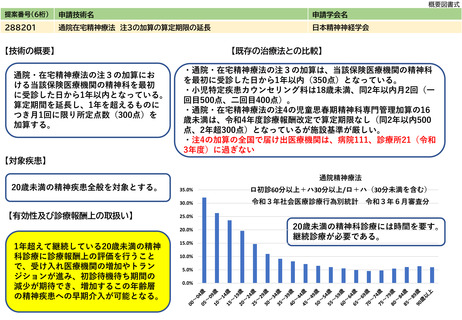

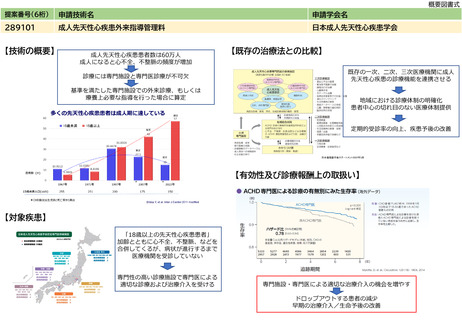

提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (124 ページ)

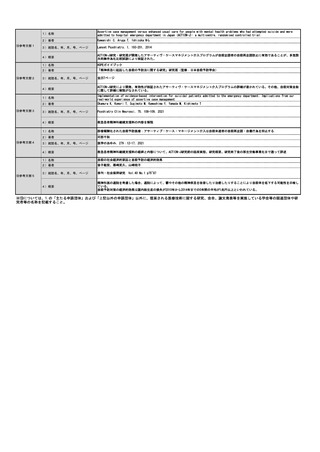

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

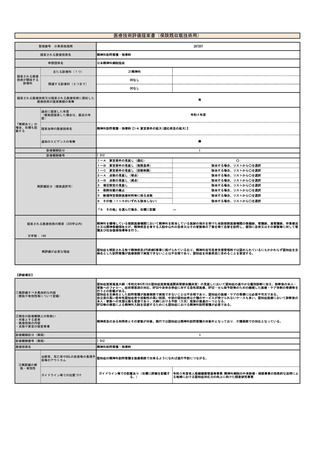

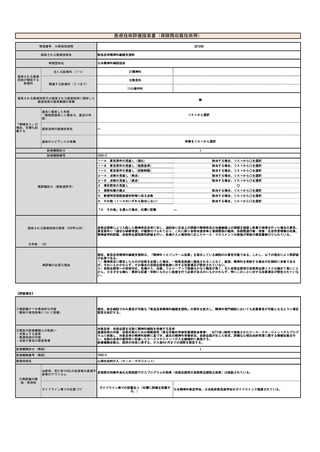

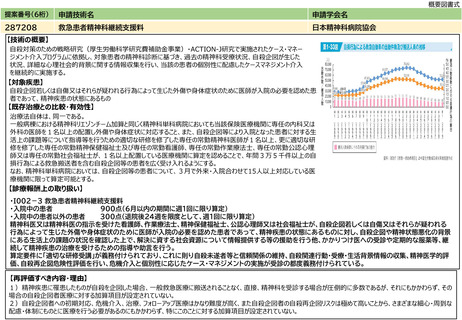

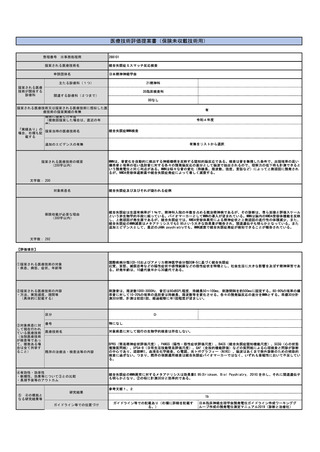

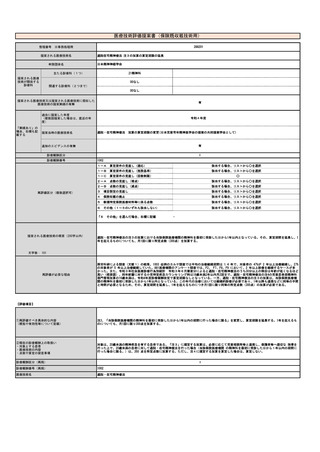

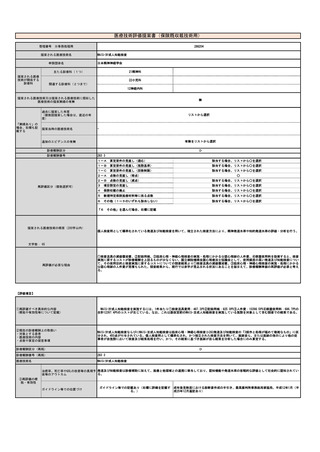

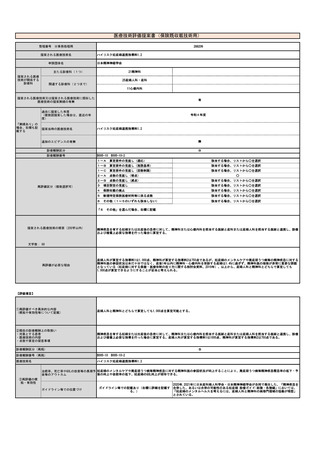

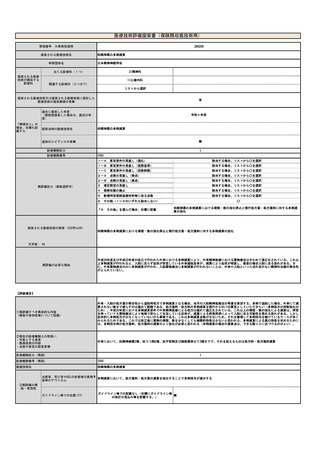

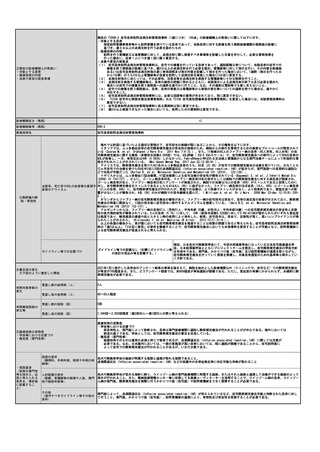

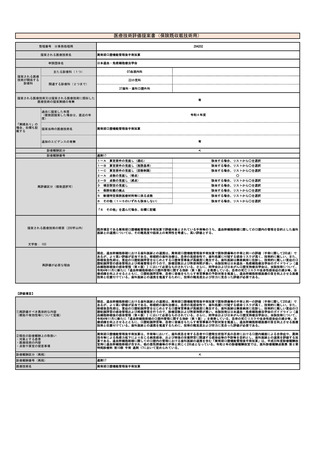

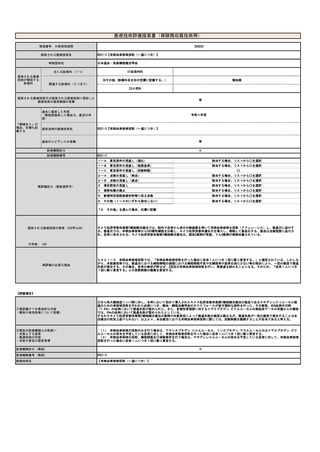

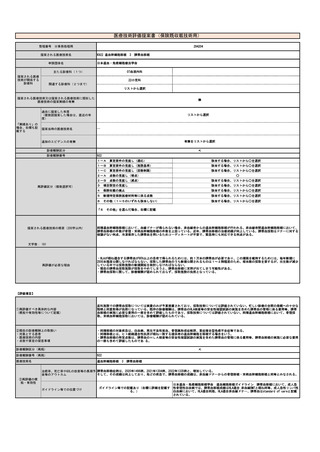

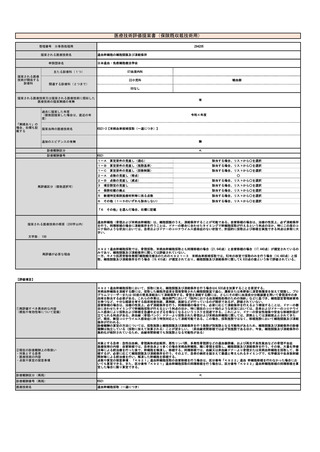

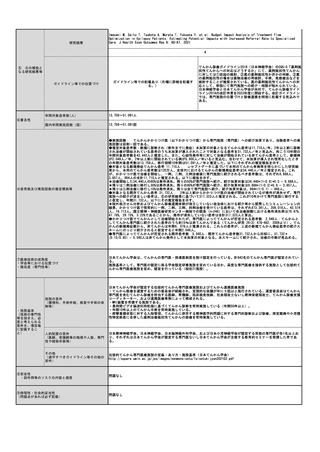

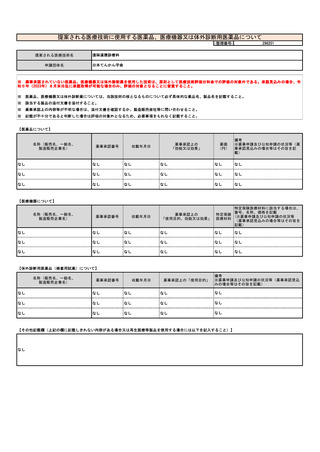

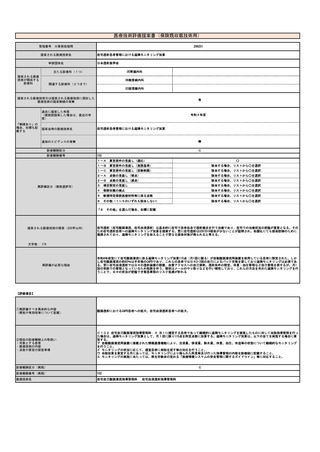

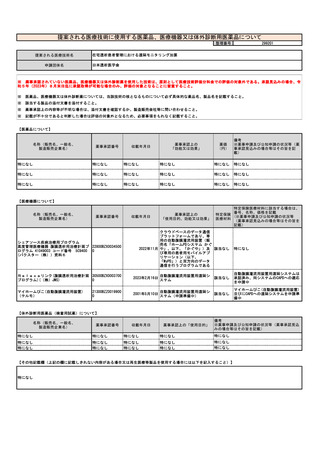

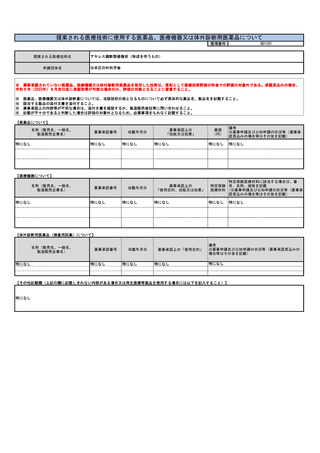

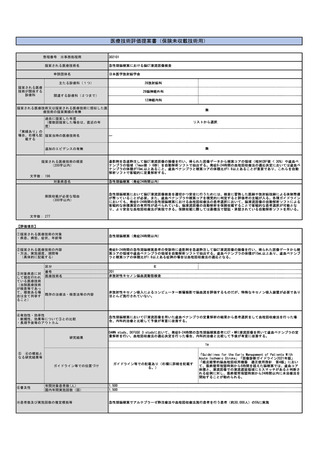

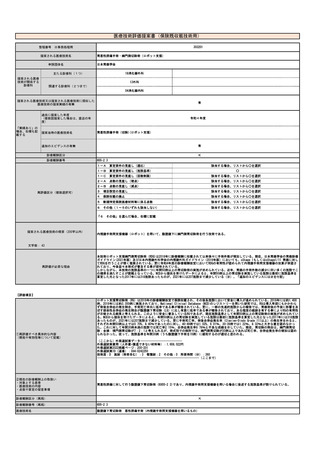

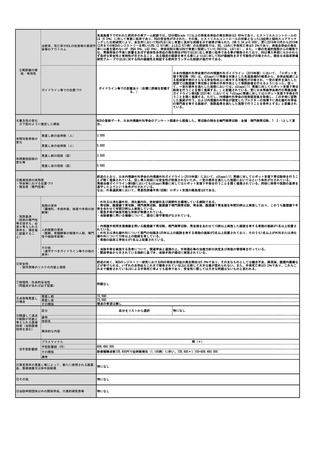

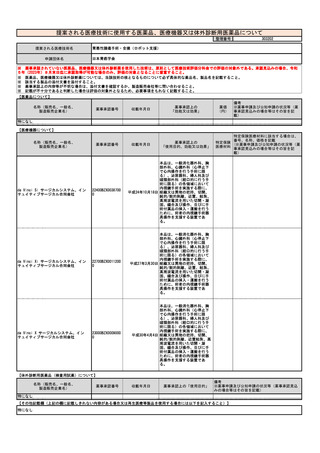

整理番号

298201

※事務処理用

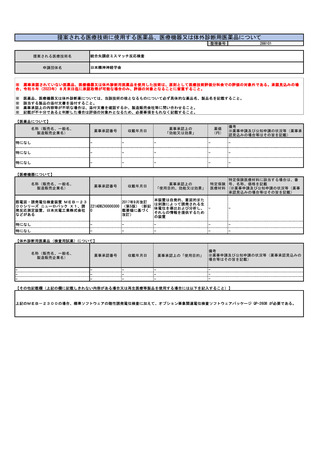

提案される医療技術名

遠隔連携診療料

申請団体名

日本てんかん学会

12神経内科

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

22小児科

関連する診療科(2つまで)

29脳神経外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した

医療技術の提案実績の有無

有

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

場合、右欄も記

載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

遠隔連携診療料

有

追加のエビデンスの有無

診療報酬区分

診療報酬番号

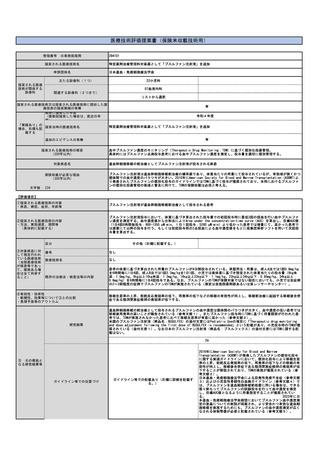

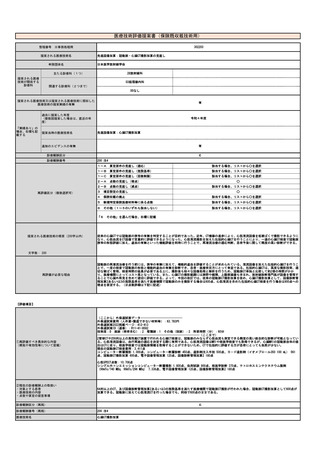

再評価区分(複数選択可)

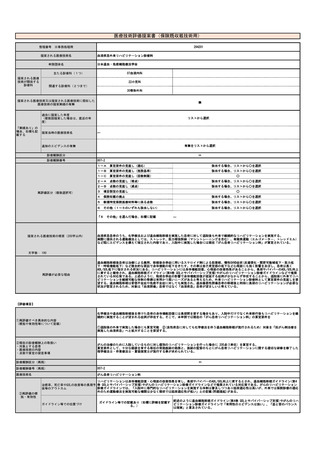

B

005 11

1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

○

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

3

項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択

4

保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択

5

新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択

6

その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

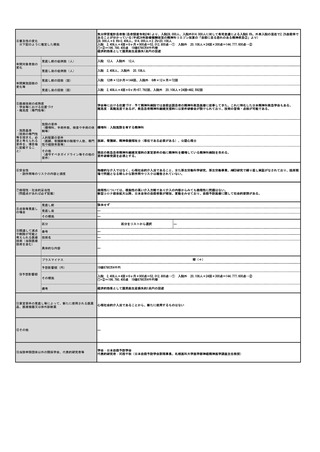

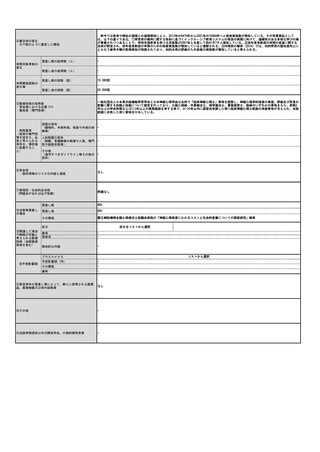

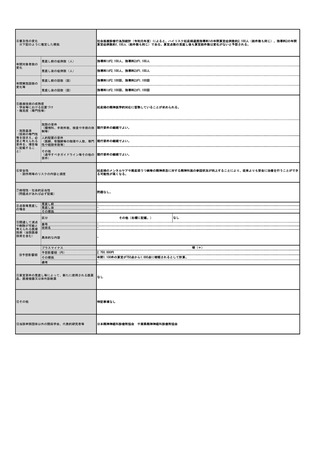

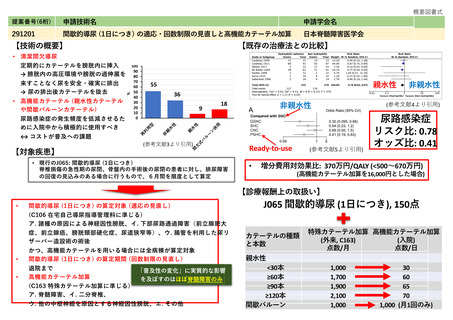

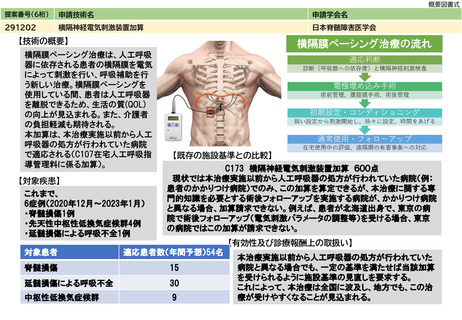

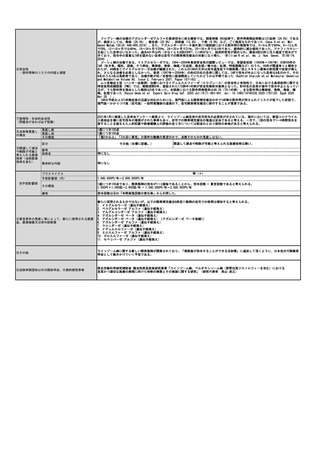

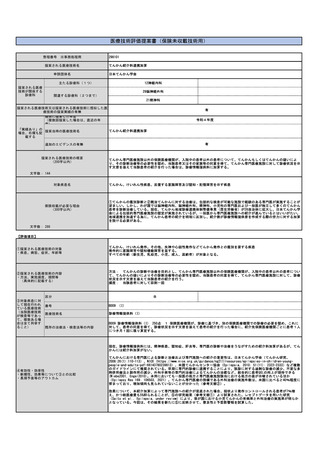

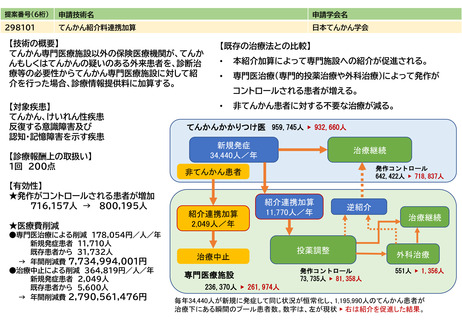

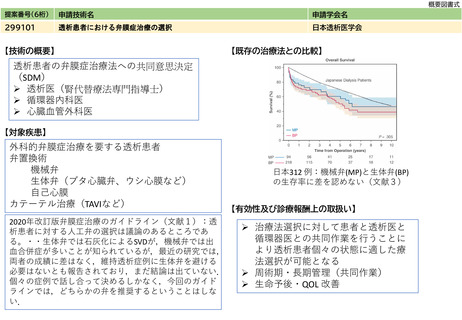

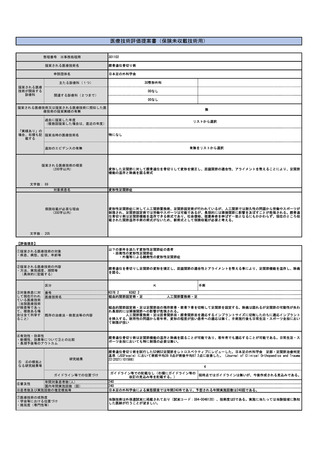

提案される医療技術の概要(200字以内)

文字数: 177

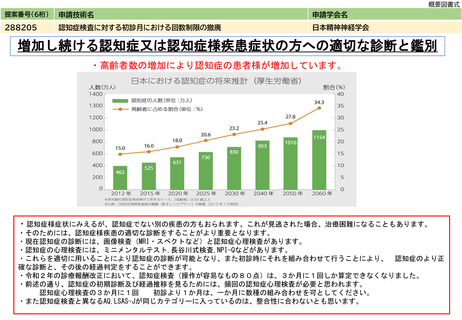

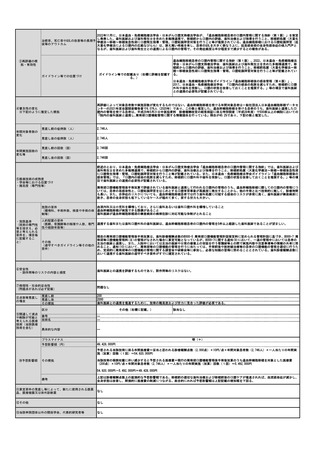

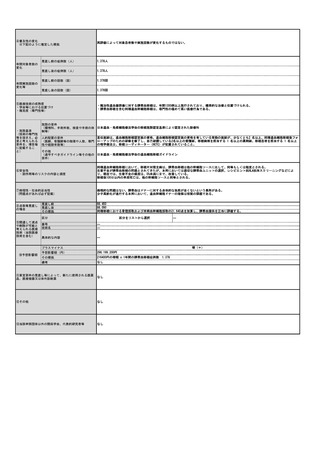

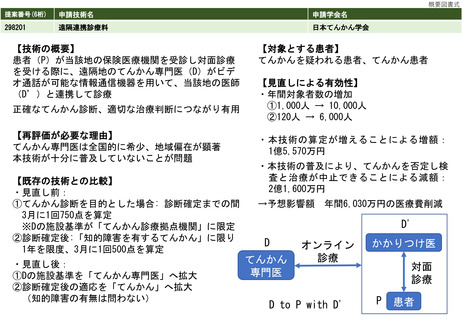

再評価が必要な理由

○

その他」を選んだ場合、右欄に記載

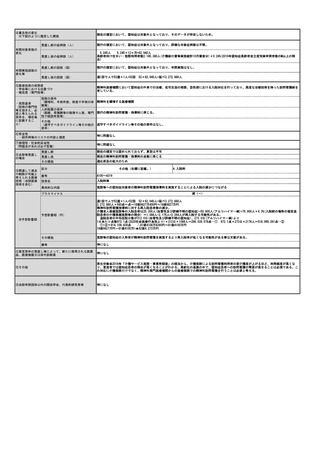

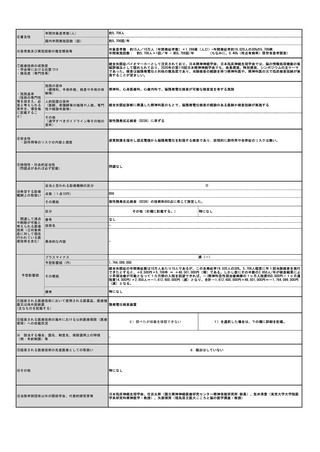

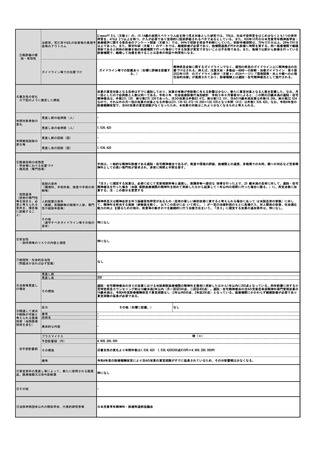

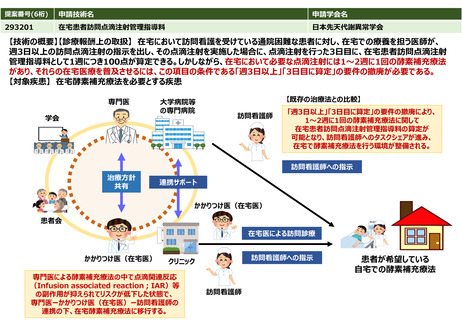

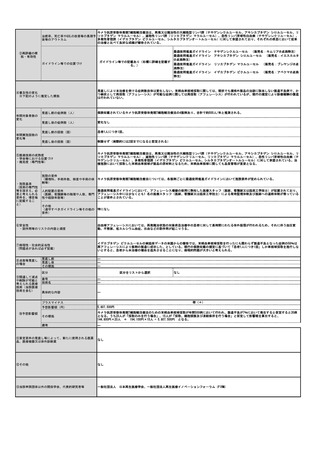

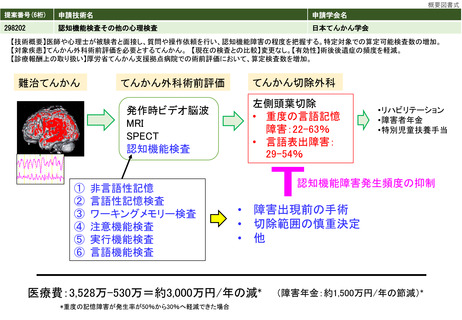

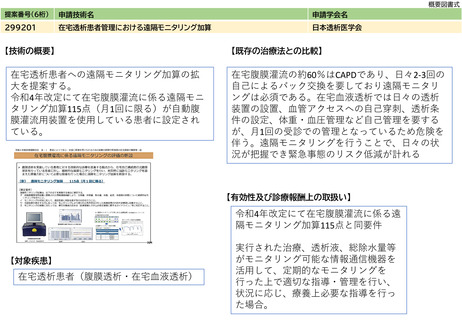

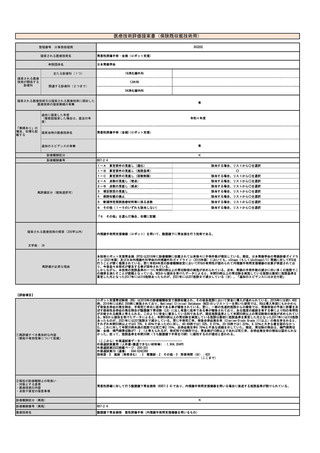

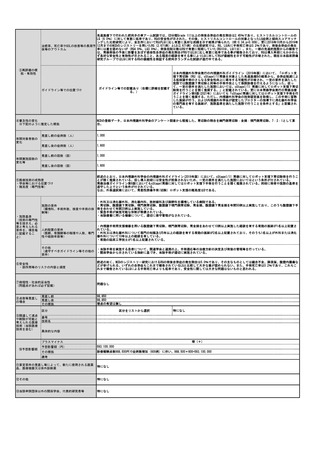

てんかんを疑われる患者・てんかん患者(P)が当該地の保険医療機関を受診し対面診療を受ける際に、遠隔地のてんかん専門医(D)がビデオ通

話が可能な情報通信機器を用いて、当該地の医師(D')と連携して診療を行った場合に算定する。いわゆる D to P with D' の形式で行われる。

本技術は①診断を目的とする場合と②その他の場合(診断確定後)に算定できる。

てんかんは問診、脳波検査、脳画像検査の結果をもとに総合的に診断され、正確な診断には高度な専門知識・技術が求められる。また、診断のみ

ならず、治療開始後も薬剤選択および外科治療適応の判断において高度な専門知識・技術が求められる。これらの専門知識・技術を有する日本て

んかん学会認定てんかん専門医は、全国的に希少である上に、地域偏在が顕著である。各県の専門医数は1名(福井県、高知県)~115名(東京

都)までばらつきが大きい。また、秋田県、山形県、山梨県、富山県、島根県、香川県、高知県、佐賀県の8県には成人てんかん専門医がおら

ず、群馬県、福井県の2県には小児てんかん専門医がいない。遠隔連携診療は、遠隔地の専門医と当該地の担当医がビデオ通話で連携を図ること

により、専門医不在の地域での正確なてんかん診断、適切な治療判断を可能にする。しかし、我が国におけるてんかん患者を対象としたアンケー

ト調査(参考文献1)によると遠隔診療を受けた経験がある患者はわずか4%弱に留まり、有用な本技術が十分に普及していないことが示されてい

る。

本技術が普及していない主な原因として、①診断を目的とする場合に関しては、施設基準が「てんかん診療拠点機関(てんかん支援拠点病院)」

に限定されていること、②その他の場合(診断確定後)に関しては、適応が「てんかん(知的障害を有する者)」に限定されていることが挙げら

れる。遠隔連携診療が普及し、多くの患者が恩恵を受けるためには、算定要件について「施設基準の拡大」と「適応の拡大」の両方が不可欠と考

えられる。

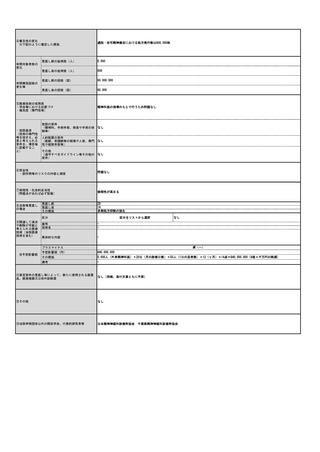

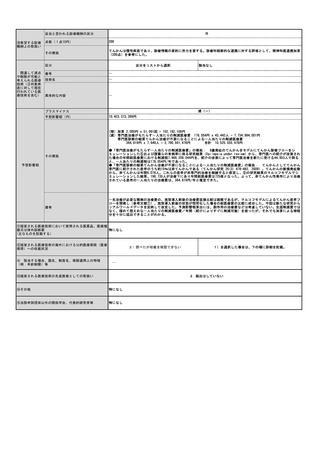

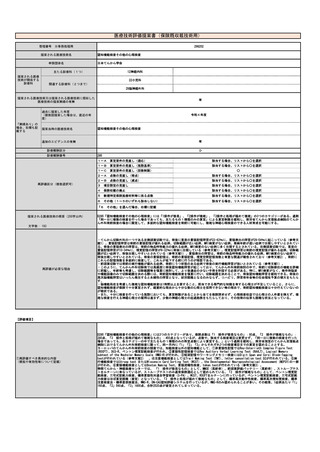

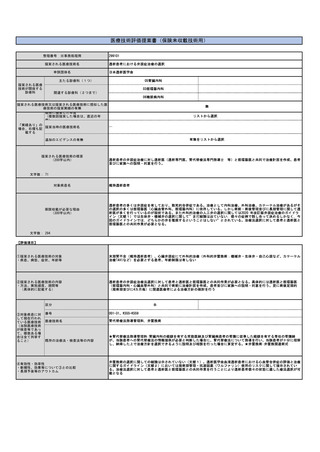

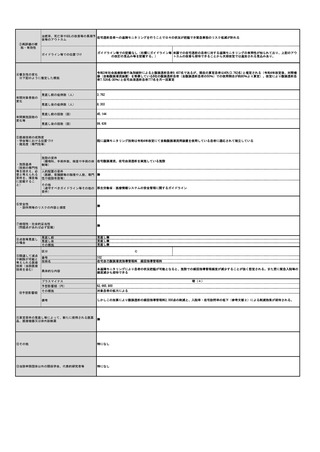

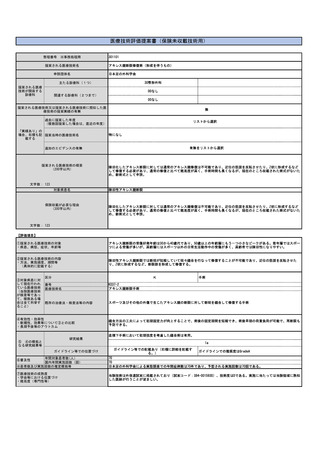

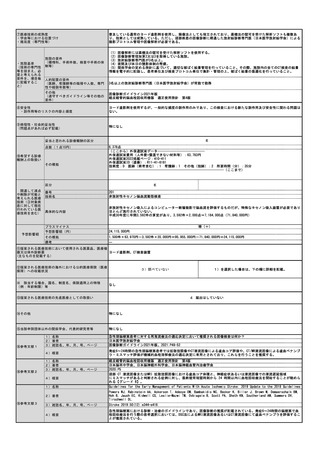

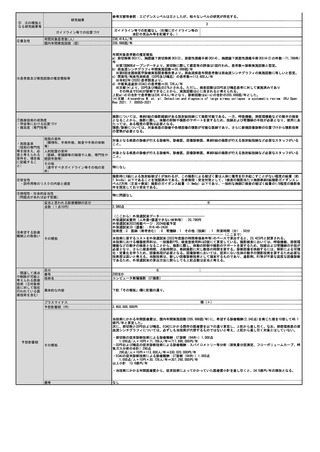

【評価項目】

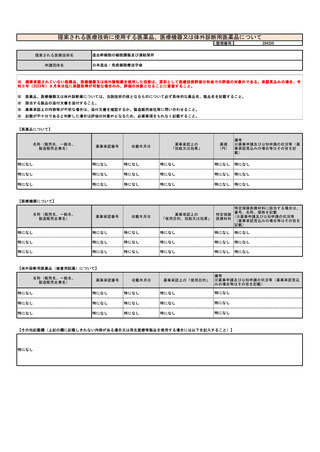

①再評価すべき具体的な内容

(根拠や有効性等について記載)

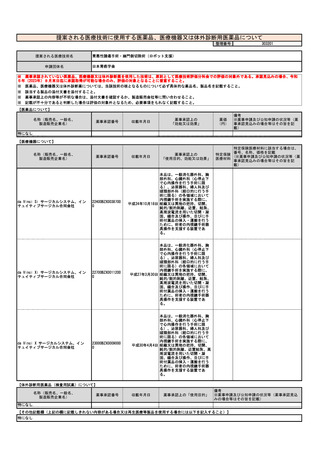

遠隔連携診療料は①診断を目的とする場合と②その他の場合(診断確定後)に算定できる。

・本技術を算定できる施設基準が全国に28施設しかない「てんかん診療拠点機関(てんかん支援拠点病院)」に限定されているため、本技術①の

普及が妨げられている。現行の施設基準を全国に842名いる「てんかん専門医」に拡大することにより、本技術①の普及が期待できる。

・診断確定後の算定は「てんかん(知的障害を有する者)」に限定されているため、本技術②の普及が妨げられている。てんかん患者で知的障害

を有する者は約20%にすぎない。現行の適応を「てんかん(知的障害の有無は問わない)」に拡大することにより、本技術②の普及が期待でき

る。

本技術が広く普及し、正確なてんかん診断、適切な治療判断を受ける患者が増えれば、誤診・誤判断に伴う医療費を抑制できる。

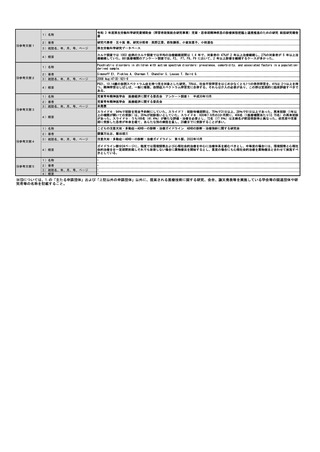

②現在の診療報酬上の取扱い

・対象とする患者

・医療技術の内容

・点数や算定の留意事項

・対象とする患者:①診断を目的とする場合は「難病又はてんかんを疑われる患者(知的障害の有無は問わない)」となっているが、②その他の

場合(診断確定後)は「てんかん患者(知的障害を有する者)」に限定されている。

・医療技術の内容:てんかんを疑われる患者・てんかん患者(P)が当該地の保険医療機関を受診し対面診療を受ける際に、遠隔地のてんかん専

門医(D)がビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該地の医師(D')と連携して診療を行った場合に算定する。いわゆる D to P with D'

の形式で行われる。

・点数や算定の留意事項:①難病又はてんかんの診断を目的とした場合、診断確定までの間、3月に1回に限り750点を算定できる。②てんかんの

診断確定後は、知的障害を有するてんかん患者に限り、1年を限度として、3月に1回に限り500点を算定できる。なお、遠隔地のてんかん専門医

(D)の施設基準が「てんかん診療拠点機関(てんかん支援拠点病院)」に限定されている。

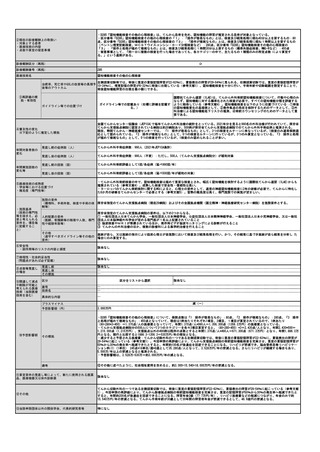

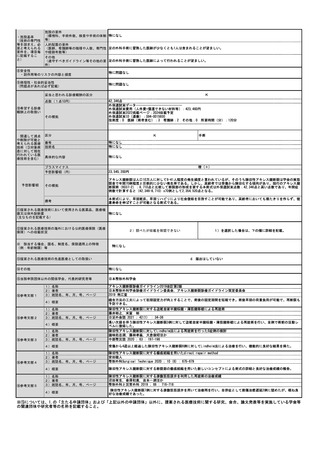

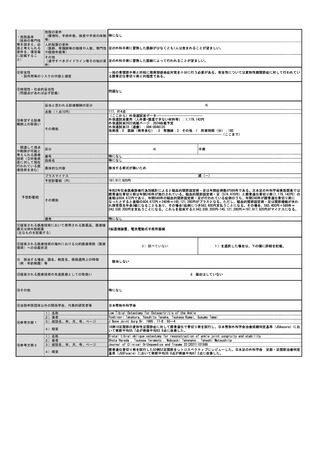

B

診療報酬区分(再掲)

診療報酬番号(再掲)

005 11

医療技術名

遠隔連携診療料

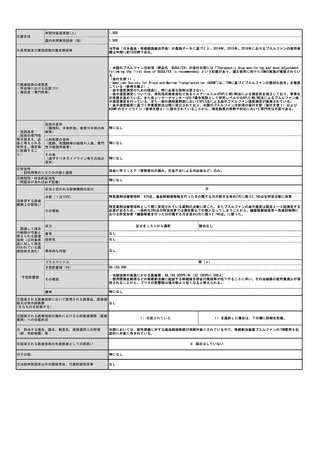

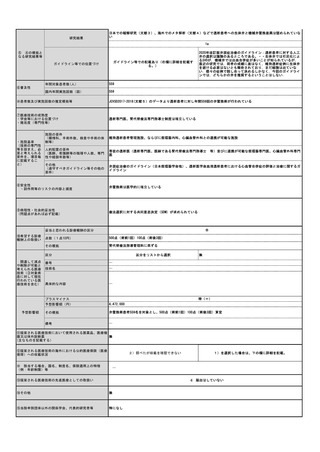

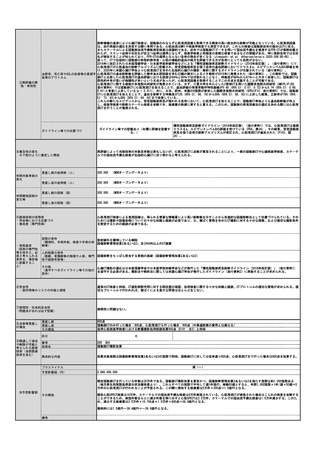

てんかん診療ガイドライン2018およびNICEガイドラインでは、正しいてんかん診断のため、発症早期に専門医へ紹介することを推奨している(参

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 考文献2, 3)。発症早期の専門医への紹介により、誤った診断に伴う過剰な診療の減少と外科治療で発作消失に至る患者の増加が期待され、これ

後等のアウトカム

らは医療費の削減につながる(参考文献4, 5)。

③再評価の根

拠・有効性

ガイドライン等での位置づけ

日本神経学会および日本てんかん学会が共同で、現行のてんかん診療ガイドライン2018の

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等

改訂作業を2023年度に開始する。改訂ガイドラインでは、本技術が収載される見込みであ

の改訂の見込み等を記載する。)

る。

1323