よむ、つかう、まなぶ。

総-2入院について(その7) (59 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第630回 11/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

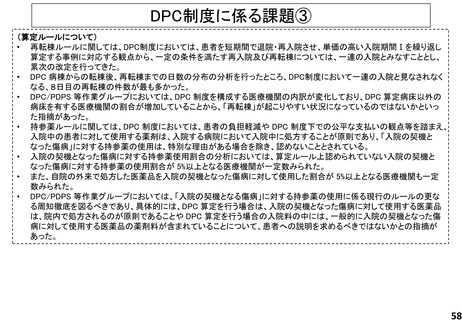

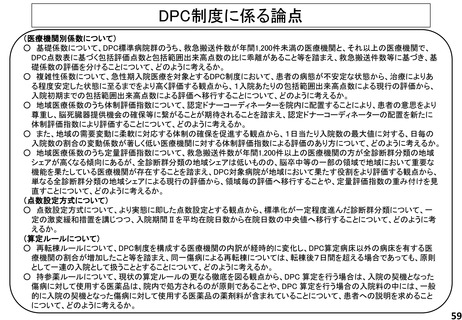

DPC制度に係る論点

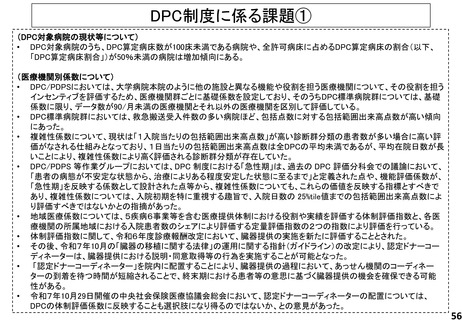

(医療機関別係数について)

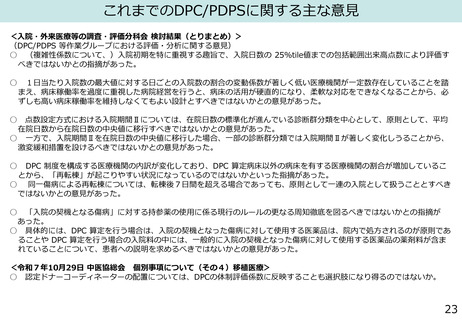

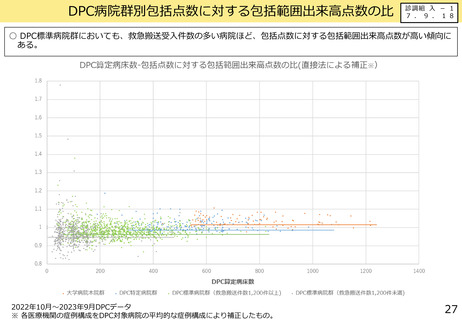

○ 基礎係数について、DPC標準病院群のうち、救急搬送件数が年間1,200件未満の医療機関と、それ以上の医療機関で、

DPC点数表に基づく包括評価点数と包括範囲出来高点数の比に乖離があること等を踏まえ、救急搬送件数等に基づき、基

礎係数の評価を分けることについて、どのように考えるか。

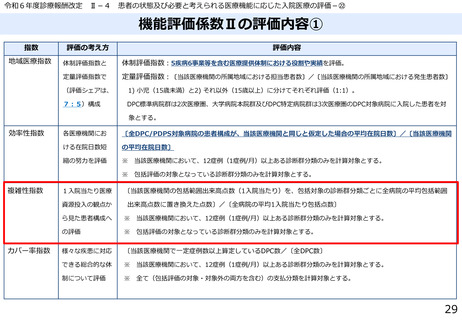

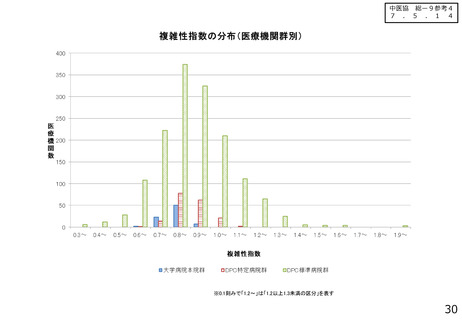

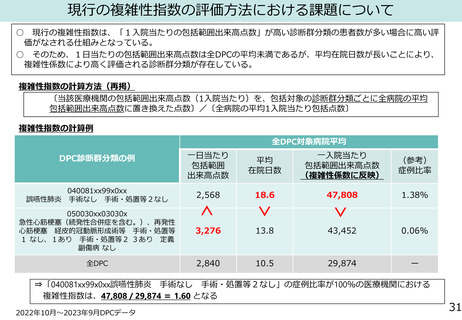

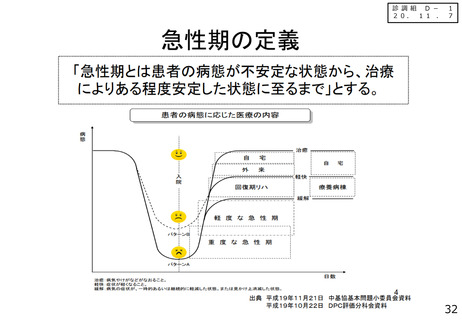

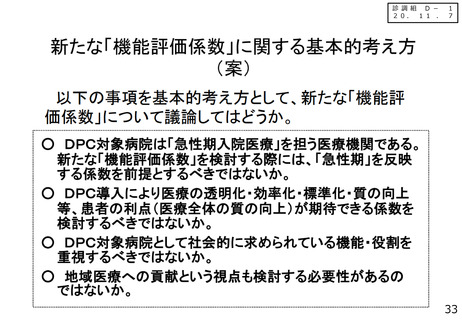

○ 複雑性係数について、急性期入院医療を対象とするDPC制度において、患者の病態が不安定な状態から、治療によりあ

る程度安定した状態に至るまでをより高く評価する観点から、1入院あたりの包括範囲出来高点数による現行の評価から、

入院初期までの包括範囲出来高点数による評価へ移行することについて、どのように考えるか。

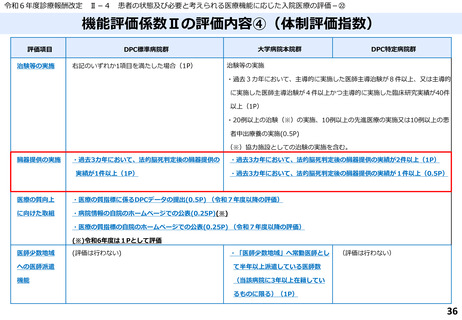

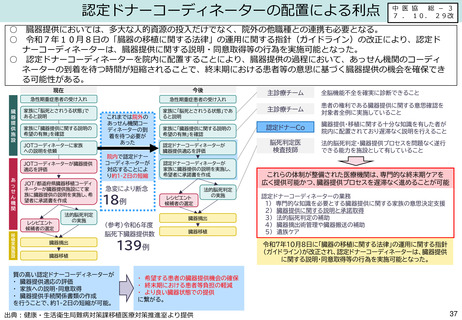

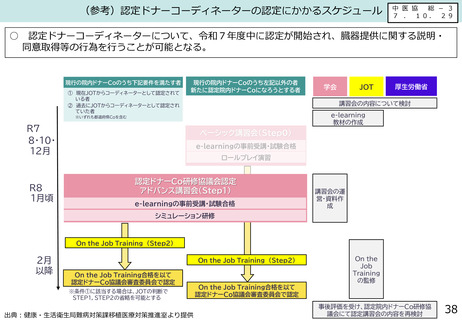

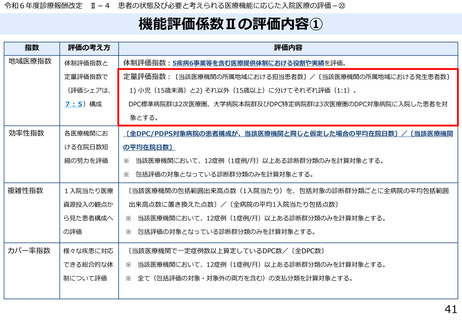

○ 地域医療係数のうち体制評価指数について、認定ドナーコーディネーターを院内に配置することにより、患者の意思をより

尊重し、脳死臓器提供機会の確保等に繋がることが期待されることを踏まえ、認定ドナーコーディネーターの配置を新たに

体制評価指数により評価することについて、どのように考えるか。

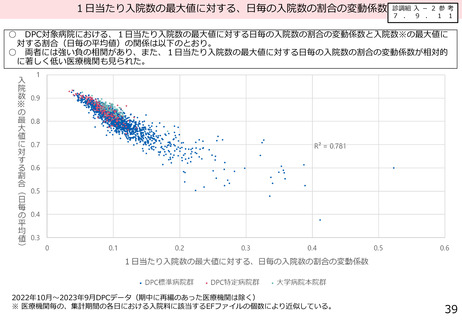

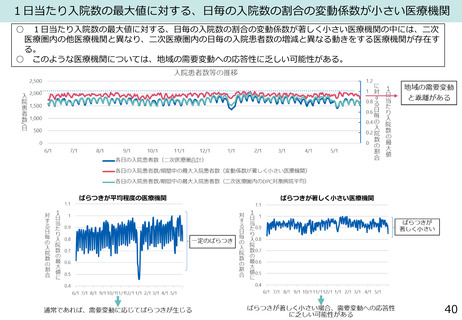

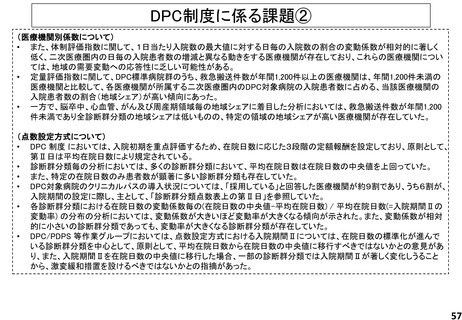

○ また、地域の需要変動に柔軟に対応する体制の確保を促進する観点から、1日当たり入院数の最大値に対する、日毎の

入院数の割合の変動係数が著しく低い医療機関に対する体制評価指数による評価のあり方について、どのように考えるか。

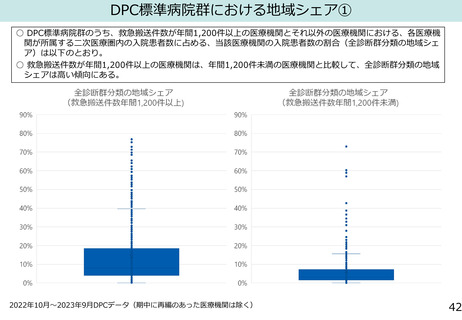

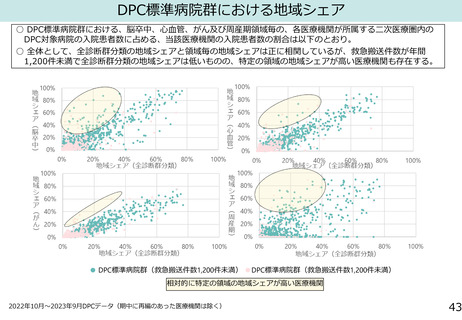

○ 地域医療係数のうち定量評価指数について、救急搬送件数が年間1,200件以上の医療機関の方が全診断群分類の地域

シェアが高くなる傾向にあるが、全診断群分類の地域シェアは低いものの、脳卒中等の一部の領域で地域において重要な

機能を果たしている医療機関が存在することを踏まえ、DPC対象病院が地域において果たす役割をより評価する観点から、

単なる全診断群分類の地域シェアによる現行の評価から、領域毎の評価へ移行することや、定量評価指数の重み付けを見

直すことについて、どのように考えるか。

(点数設定方式について)

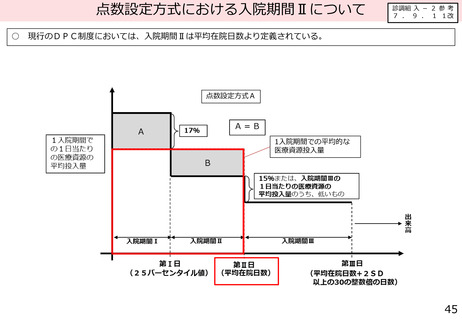

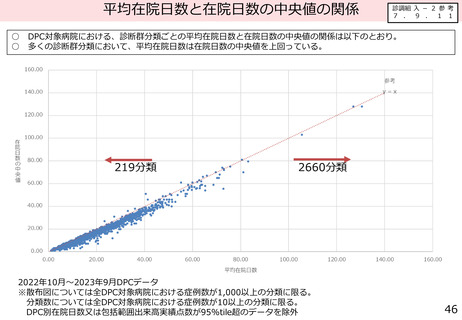

○ 点数設定方式について、より実態に即した点数設定とする観点から、標準化が一定程度進んだ診断群分類について、一

定の激変緩和措置を講じつつ、入院期間Ⅱを平均在院日数から在院日数の中央値へ移行することについて、どのように考

えるか。

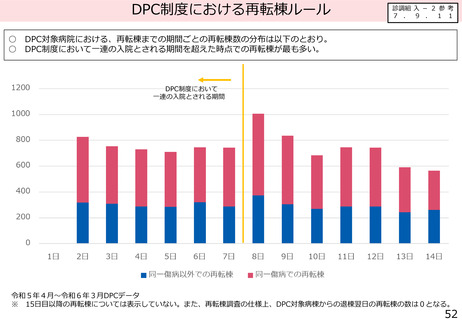

(算定ルールについて)

○ 再転棟ルールについて、DPC制度を構成する医療機関の内訳が経時的に変化し、DPC算定病床以外の病床を有する医

療機関の割合が増加したこと等を踏まえ、同一傷病による再転棟については、転棟後7日間を超える場合であっても、原則

として一連の入院として扱うこととすることについて、どのように考えるか。

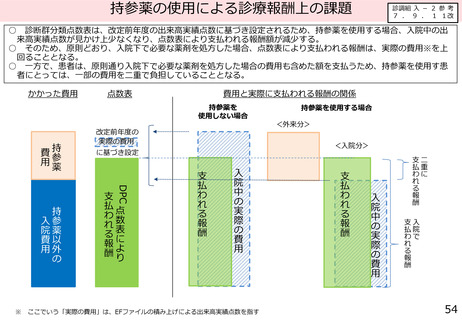

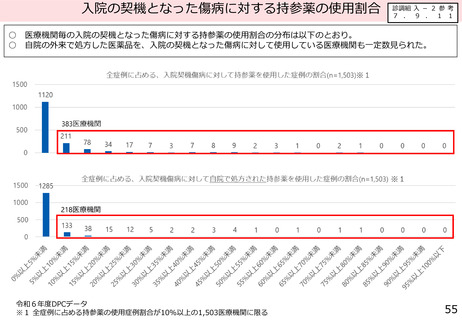

○ 持参薬ルールについて、現状の算定ルールの更なる徹底を図る観点から、DPC 算定を行う場合は、入院の契機となった

傷病に対して使用する医薬品は、院内で処方されるのが原則であることや、DPC 算定を行う場合の入院料の中には、一般

的に入院の契機となった傷病に対して使用する医薬品の薬剤料が含まれていることについて、患者への説明を求めること

について、どのように考えるか。

59

(医療機関別係数について)

○ 基礎係数について、DPC標準病院群のうち、救急搬送件数が年間1,200件未満の医療機関と、それ以上の医療機関で、

DPC点数表に基づく包括評価点数と包括範囲出来高点数の比に乖離があること等を踏まえ、救急搬送件数等に基づき、基

礎係数の評価を分けることについて、どのように考えるか。

○ 複雑性係数について、急性期入院医療を対象とするDPC制度において、患者の病態が不安定な状態から、治療によりあ

る程度安定した状態に至るまでをより高く評価する観点から、1入院あたりの包括範囲出来高点数による現行の評価から、

入院初期までの包括範囲出来高点数による評価へ移行することについて、どのように考えるか。

○ 地域医療係数のうち体制評価指数について、認定ドナーコーディネーターを院内に配置することにより、患者の意思をより

尊重し、脳死臓器提供機会の確保等に繋がることが期待されることを踏まえ、認定ドナーコーディネーターの配置を新たに

体制評価指数により評価することについて、どのように考えるか。

○ また、地域の需要変動に柔軟に対応する体制の確保を促進する観点から、1日当たり入院数の最大値に対する、日毎の

入院数の割合の変動係数が著しく低い医療機関に対する体制評価指数による評価のあり方について、どのように考えるか。

○ 地域医療係数のうち定量評価指数について、救急搬送件数が年間1,200件以上の医療機関の方が全診断群分類の地域

シェアが高くなる傾向にあるが、全診断群分類の地域シェアは低いものの、脳卒中等の一部の領域で地域において重要な

機能を果たしている医療機関が存在することを踏まえ、DPC対象病院が地域において果たす役割をより評価する観点から、

単なる全診断群分類の地域シェアによる現行の評価から、領域毎の評価へ移行することや、定量評価指数の重み付けを見

直すことについて、どのように考えるか。

(点数設定方式について)

○ 点数設定方式について、より実態に即した点数設定とする観点から、標準化が一定程度進んだ診断群分類について、一

定の激変緩和措置を講じつつ、入院期間Ⅱを平均在院日数から在院日数の中央値へ移行することについて、どのように考

えるか。

(算定ルールについて)

○ 再転棟ルールについて、DPC制度を構成する医療機関の内訳が経時的に変化し、DPC算定病床以外の病床を有する医

療機関の割合が増加したこと等を踏まえ、同一傷病による再転棟については、転棟後7日間を超える場合であっても、原則

として一連の入院として扱うこととすることについて、どのように考えるか。

○ 持参薬ルールについて、現状の算定ルールの更なる徹底を図る観点から、DPC 算定を行う場合は、入院の契機となった

傷病に対して使用する医薬品は、院内で処方されるのが原則であることや、DPC 算定を行う場合の入院料の中には、一般

的に入院の契機となった傷病に対して使用する医薬品の薬剤料が含まれていることについて、患者への説明を求めること

について、どのように考えるか。

59