よむ、つかう、まなぶ。

総-2入院について(その7) (58 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第630回 11/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

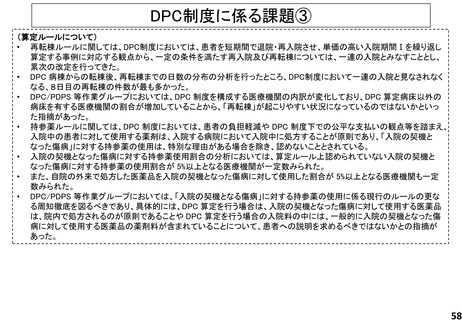

DPC制度に係る課題③

(算定ルールについて)

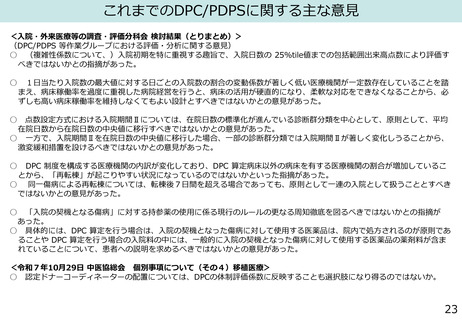

• 再転棟ルールに関しては、DPC制度においては、患者を短期間で退院・再入院させ、単価の高い入院期間Ⅰを繰り返し

算定する事例に対応する観点から、一定の条件を満たす再入院及び再転棟については、一連の入院とみなすこととし、

累次の改定を行ってきた。

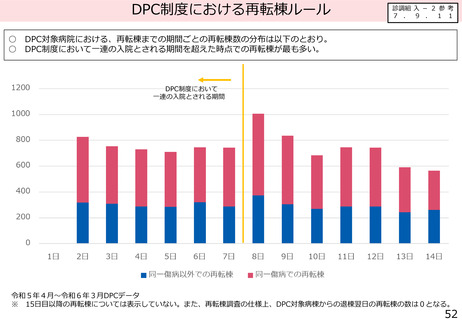

• DPC 病棟からの転棟後、再転棟までの日数の分布の分析を行ったところ、DPC制度において一連の入院と見なされなく

なる、8日目の再転棟の件数が最も多かった。

• DPC/PDPS 等作業グループにおいては、DPC 制度を構成する医療機関の内訳が変化しており、DPC 算定病床以外の

病床を有する医療機関の割合が増加していることから、「再転棟」が起こりやすい状況になっているのではないかといっ

た指摘があった。

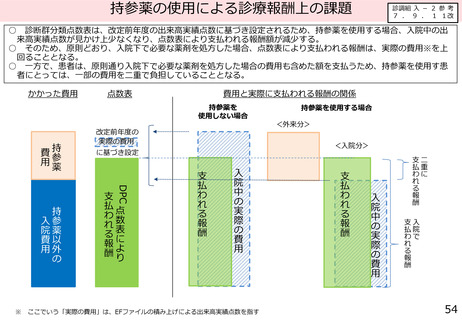

• 持参薬ルールに関しては、DPC 制度においては、患者の負担軽減や DPC 制度下での公平な支払いの観点等を踏まえ、

入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方することが原則であり、「入院の契機と

なった傷病」に対する持参薬の使用は、特別な理由がある場合を除き、認めないこととされている。

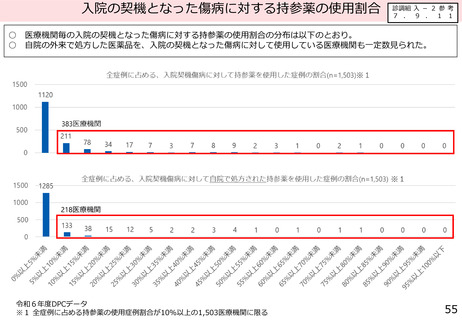

• 入院の契機となった傷病に対する持参薬使用割合の分析においては、算定ルール上認められていない入院の契機と

なった傷病に対する持参薬の使用割合が 5%以上となる医療機関が一定数みられた。

• また、自院の外来で処方した医薬品を入院の契機となった傷病に対して使用した割合が 5%以上となる医療機関も一定

数みられた。

• DPC/PDPS 等作業グループにおいては、「入院の契機となる傷病」に対する持参薬の使用に係る現行のルールの更な

る周知徹底を図るべきであり、具体的には、DPC 算定を行う場合は、入院の契機となった傷病に対して使用する医薬品

は、院内で処方されるのが原則であることや DPC 算定を行う場合の入院料の中には、一般的に入院の契機となった傷

病に対して使用する医薬品の薬剤料が含まれていることについて、患者への説明を求めるべきではないかとの指摘が

あった。

58

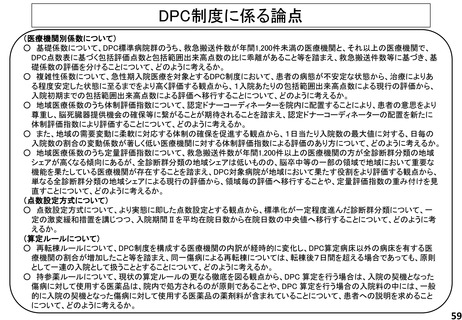

(算定ルールについて)

• 再転棟ルールに関しては、DPC制度においては、患者を短期間で退院・再入院させ、単価の高い入院期間Ⅰを繰り返し

算定する事例に対応する観点から、一定の条件を満たす再入院及び再転棟については、一連の入院とみなすこととし、

累次の改定を行ってきた。

• DPC 病棟からの転棟後、再転棟までの日数の分布の分析を行ったところ、DPC制度において一連の入院と見なされなく

なる、8日目の再転棟の件数が最も多かった。

• DPC/PDPS 等作業グループにおいては、DPC 制度を構成する医療機関の内訳が変化しており、DPC 算定病床以外の

病床を有する医療機関の割合が増加していることから、「再転棟」が起こりやすい状況になっているのではないかといっ

た指摘があった。

• 持参薬ルールに関しては、DPC 制度においては、患者の負担軽減や DPC 制度下での公平な支払いの観点等を踏まえ、

入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方することが原則であり、「入院の契機と

なった傷病」に対する持参薬の使用は、特別な理由がある場合を除き、認めないこととされている。

• 入院の契機となった傷病に対する持参薬使用割合の分析においては、算定ルール上認められていない入院の契機と

なった傷病に対する持参薬の使用割合が 5%以上となる医療機関が一定数みられた。

• また、自院の外来で処方した医薬品を入院の契機となった傷病に対して使用した割合が 5%以上となる医療機関も一定

数みられた。

• DPC/PDPS 等作業グループにおいては、「入院の契機となる傷病」に対する持参薬の使用に係る現行のルールの更な

る周知徹底を図るべきであり、具体的には、DPC 算定を行う場合は、入院の契機となった傷病に対して使用する医薬品

は、院内で処方されるのが原則であることや DPC 算定を行う場合の入院料の中には、一般的に入院の契機となった傷

病に対して使用する医薬品の薬剤料が含まれていることについて、患者への説明を求めるべきではないかとの指摘が

あった。

58