よむ、つかう、まなぶ。

総-2入院について(その7) (56 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第630回 11/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

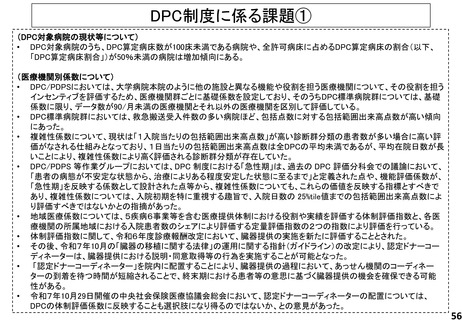

DPC制度に係る課題①

(DPC対象病院の現状等について)

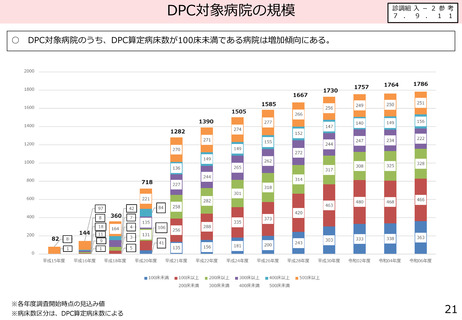

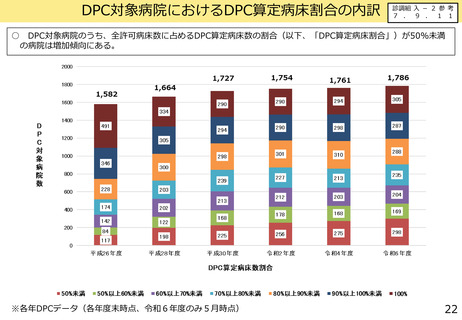

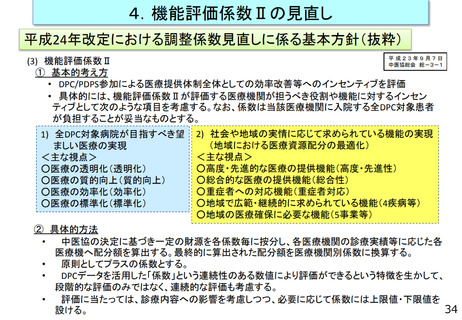

• DPC対象病院のうち、DPC算定病床数が100床未満である病院や、全許可病床に占めるDPC算定病床の割合(以下、

「DPC算定病床割合」)が50%未満の病院は増加傾向にある。

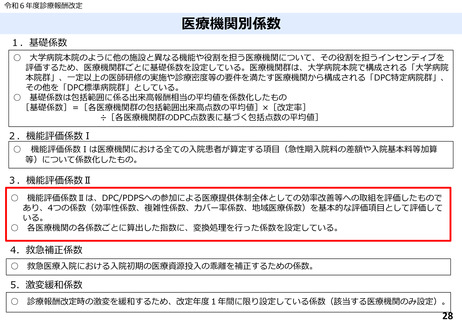

(医療機関別係数について)

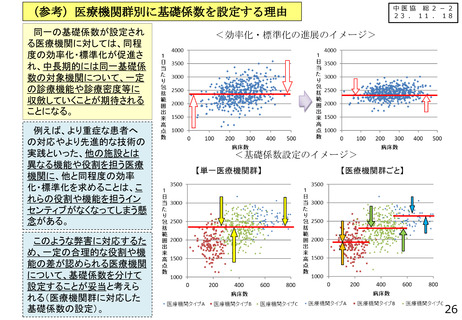

• DPC/PDPSにおいては、大学病院本院のように他の施設と異なる機能や役割を担う医療機関について、その役割を担う

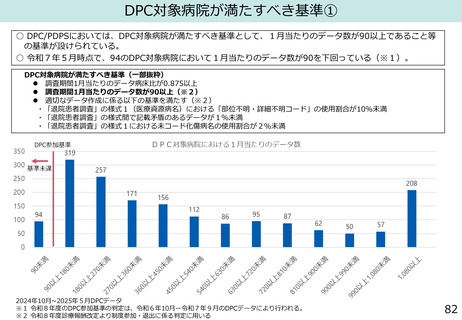

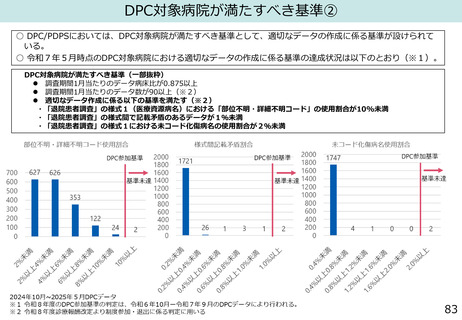

インセンティブを評価するため、医療機関群ごとに基礎係数を設定しており、そのうちDPC標準病院群については、基礎

係数に限り、データ数が90/月未満の医療機関とそれ以外の医療機関を区別して評価している。

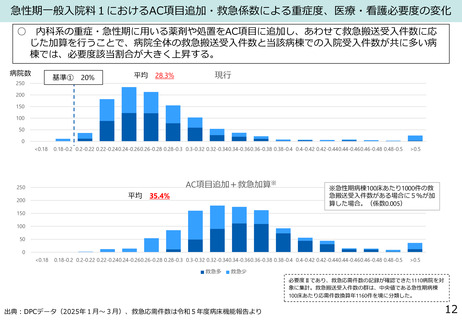

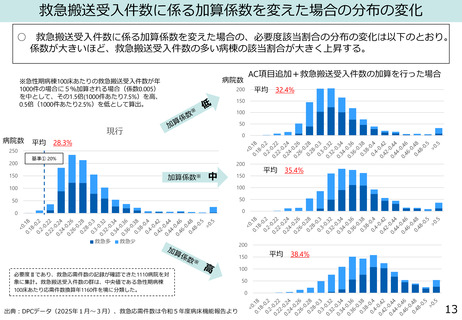

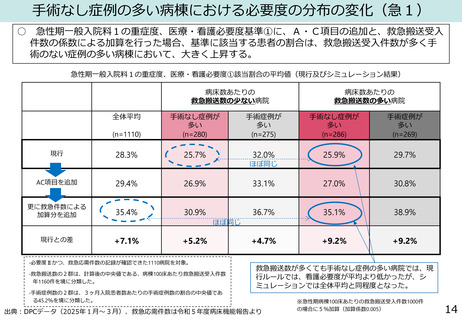

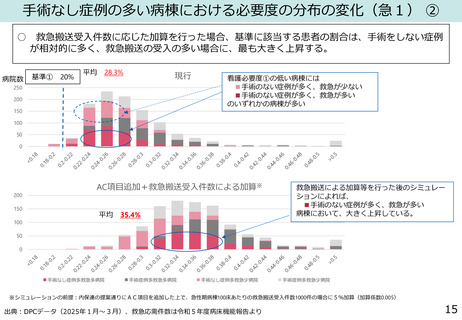

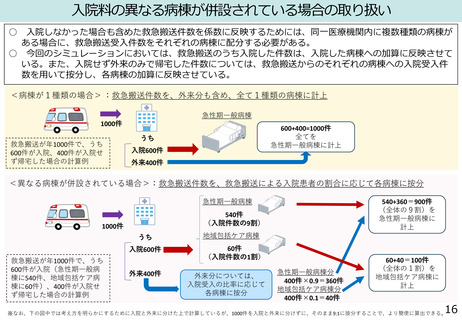

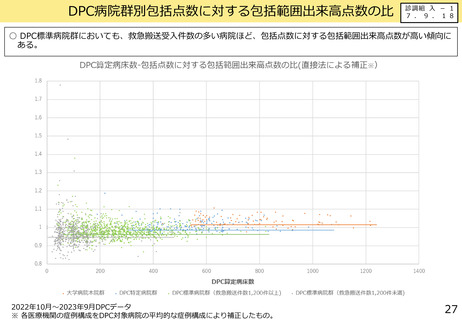

• DPC標準病院群においては、救急搬送受入件数の多い病院ほど、包括点数に対する包括範囲出来高点数が高い傾向

にあった。

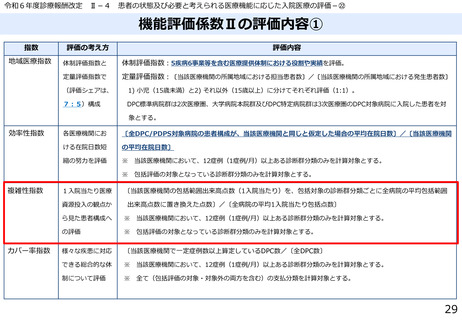

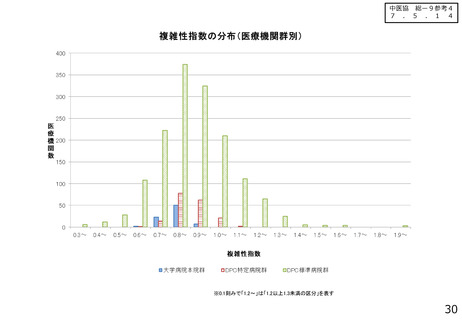

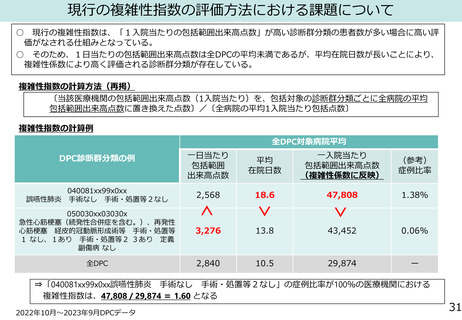

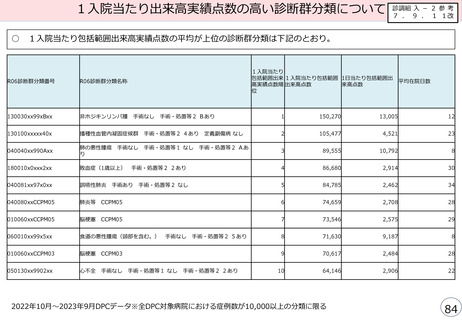

• 複雑性係数について、現状は「1入院当たりの包括範囲出来高点数」が高い診断群分類の患者数が多い場合に高い評

価がなされる仕組みとなっており、1日当たりの包括範囲出来高点数は全DPCの平均未満であるが、平均在院日数が長

いことにより、複雑性係数により高く評価される診断群分類が存在していた。

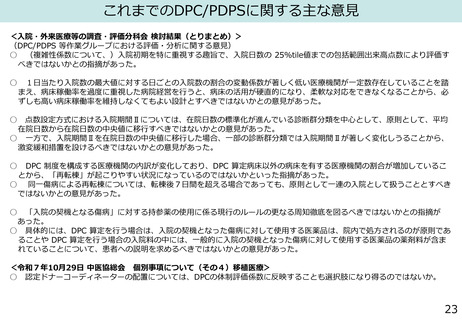

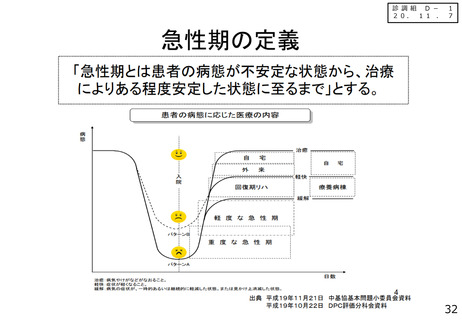

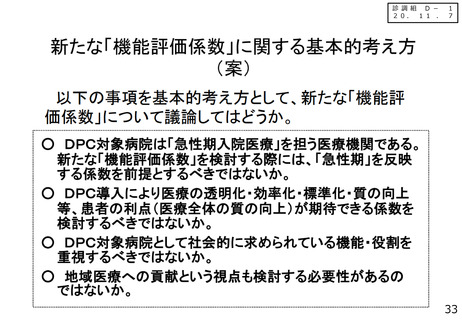

• DPC/PDPS 等作業グループにおいては、DPC 制度における「急性期」は、過去の DPC 評価分科会での議論において、

「患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまで」と定義された点や、機能評価係数が、

「急性期」を反映する係数として設計された点等から、複雑性係数についても、これらの価値を反映する指標とすべきで

あり、複雑性係数については、入院初期を特に重視する趣旨で、入院日数の 25%tile値までの包括範囲出来高点数によ

り評価すべきではないかとの指摘があった。

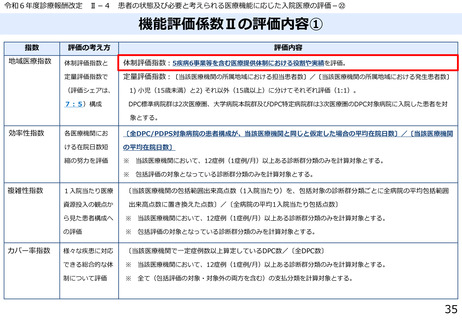

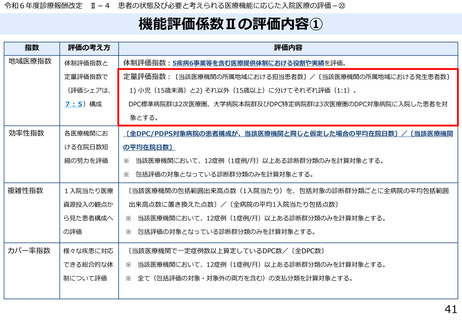

• 地域医療係数については、5疾病6事業等を含む医療提供体制における役割や実績を評価する体制評価指数と、各医

療機関の所属地域における入院患者数のシェアにより評価する定量評価指数の2つの指数により評価を行っている。

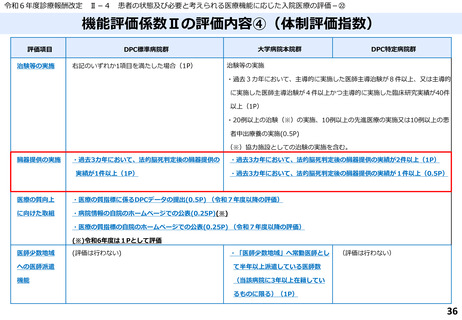

• 体制評価指数に関して、令和6年度診療報酬改定において、臓器提供の実施を新たに評価することとされた。

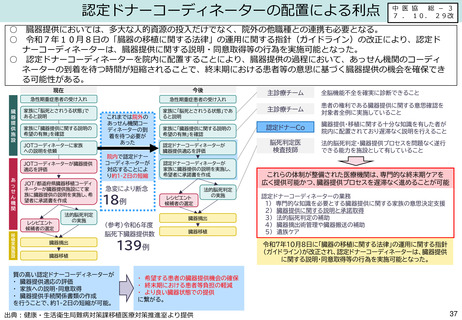

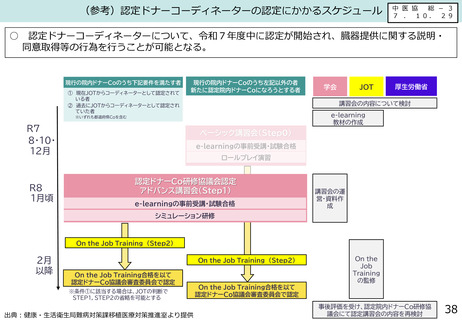

• その後、令和7年10月の「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の改定により、認定ドナーコー

ディネーターは、臓器提供における説明・同意取得等の行為を実施することが可能となった。

•

「認定ドナーコーディネーター」を院内に配置することにより、臓器提供の過程において、あっせん機関のコーディネー

ターの到着を待つ時間が短縮されることで、終末期における患者等の意思に基づく臓器提供の機会を確保できる可能

性がある。

• 令和7年10月29日開催の中央社会保険医療協議会総会において、認定ドナーコーディネーターの配置については、

DPCの体制評価係数に反映することも選択肢になり得るのではないか、との意見があった。

56

(DPC対象病院の現状等について)

• DPC対象病院のうち、DPC算定病床数が100床未満である病院や、全許可病床に占めるDPC算定病床の割合(以下、

「DPC算定病床割合」)が50%未満の病院は増加傾向にある。

(医療機関別係数について)

• DPC/PDPSにおいては、大学病院本院のように他の施設と異なる機能や役割を担う医療機関について、その役割を担う

インセンティブを評価するため、医療機関群ごとに基礎係数を設定しており、そのうちDPC標準病院群については、基礎

係数に限り、データ数が90/月未満の医療機関とそれ以外の医療機関を区別して評価している。

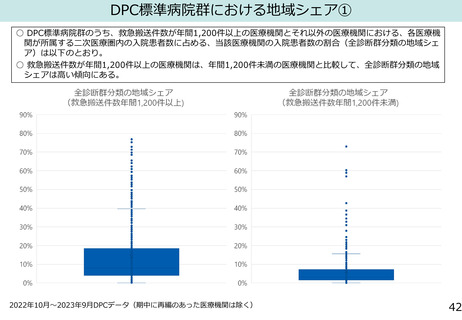

• DPC標準病院群においては、救急搬送受入件数の多い病院ほど、包括点数に対する包括範囲出来高点数が高い傾向

にあった。

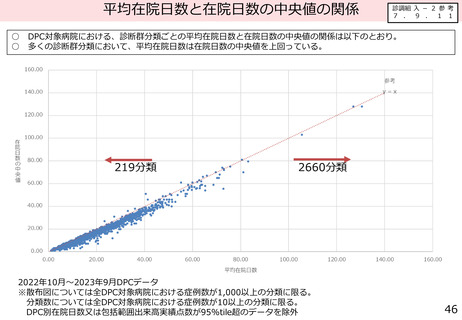

• 複雑性係数について、現状は「1入院当たりの包括範囲出来高点数」が高い診断群分類の患者数が多い場合に高い評

価がなされる仕組みとなっており、1日当たりの包括範囲出来高点数は全DPCの平均未満であるが、平均在院日数が長

いことにより、複雑性係数により高く評価される診断群分類が存在していた。

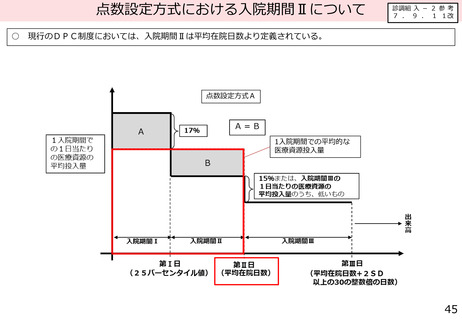

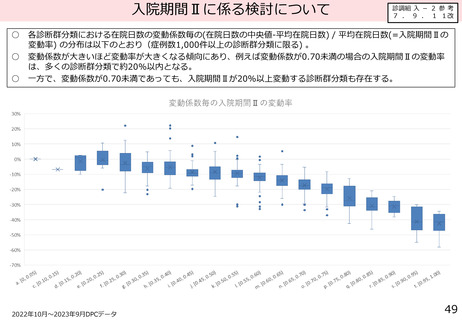

• DPC/PDPS 等作業グループにおいては、DPC 制度における「急性期」は、過去の DPC 評価分科会での議論において、

「患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまで」と定義された点や、機能評価係数が、

「急性期」を反映する係数として設計された点等から、複雑性係数についても、これらの価値を反映する指標とすべきで

あり、複雑性係数については、入院初期を特に重視する趣旨で、入院日数の 25%tile値までの包括範囲出来高点数によ

り評価すべきではないかとの指摘があった。

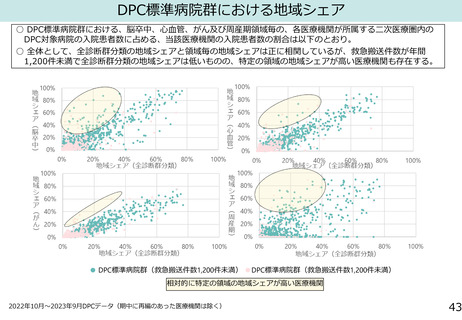

• 地域医療係数については、5疾病6事業等を含む医療提供体制における役割や実績を評価する体制評価指数と、各医

療機関の所属地域における入院患者数のシェアにより評価する定量評価指数の2つの指数により評価を行っている。

• 体制評価指数に関して、令和6年度診療報酬改定において、臓器提供の実施を新たに評価することとされた。

• その後、令和7年10月の「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の改定により、認定ドナーコー

ディネーターは、臓器提供における説明・同意取得等の行為を実施することが可能となった。

•

「認定ドナーコーディネーター」を院内に配置することにより、臓器提供の過程において、あっせん機関のコーディネー

ターの到着を待つ時間が短縮されることで、終末期における患者等の意思に基づく臓器提供の機会を確保できる可能

性がある。

• 令和7年10月29日開催の中央社会保険医療協議会総会において、認定ドナーコーディネーターの配置については、

DPCの体制評価係数に反映することも選択肢になり得るのではないか、との意見があった。

56