よむ、つかう、まなぶ。

文教・科学技術 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

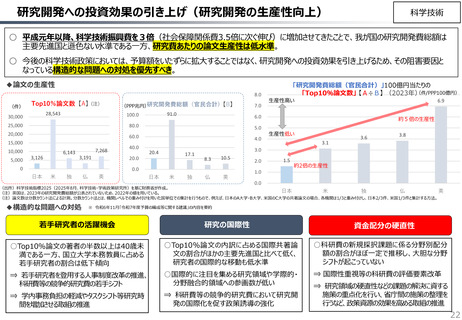

研究開発への投資効果の引き上げ(研究開発の生産性向上)

科学技術

○ 平成元年以降、科学技術振興費を3倍(社会保障関係費3.5倍に次ぐ伸び)に増加させてきたことで、我が国の研究開発費総額は

主要先進国と遜色ない水準である一方、研究費あたりの論文生産性は低水準。

○ 今後の科学技術政策においては、予算額をいたずらに拡大することではなく、研究開発への投資効果を引き上げるため、その阻害要因と

なっている構造的な問題への対処を優先すべき。

◆論文の生産性

(件)

(注)

Top10%論文数【A】

28,543

30,000

8.0

(PPP兆円)研究開発費総額(官民合計)【B】

91.0

100.0

7.0

80.0

20,000

5.0

60.0

4.0

10,000

5,000

0

6,143

3,126

日本

米

3,191

独

仏

7,268

40.0

20.4

20.0

英

0.0

日本

17.1

米

生産性高い

6.9

6.0

25,000

15,000

「研究開発費総額(官民合計)」100億円当たりの

(件/PPP100億円)

「Top10%論文数」 【A÷B】 (2023年)

独

約5倍の生産性

生産性低い

3.1

3.0

8.3

仏

10.5

英

2.0

1.0

1.5

3.6

3.8

約2倍の生産性

0.0

(出所)科学技術指標2025(2025年8月、科学技術・学術政策研究所)を基に財務省が作成。

日本

米

独

仏

英

(注)英国は、2023年の研究開発費総額が公表されていないため、2022年の値を用いている。

(注)論文数は分数カウント法による計測。分数カウント法とは、機関レベルでの重み付けを用いた国単位での集計を行うもので、例えば、日本のA大学・B大学、米国のC大学の共著論文の場合、各機関は1/3と重み付けし、日本2/3件、米国1/3件と集計する方法。

◆構造的な問題への対処

※ 令和6年11月「令和7年度予算の編成等に関する建議」の内容を要約

若手研究者の活躍機会

研究の国際性

資金配分の硬直性

○Top10%論文の著者の半数以上は40歳未

満である一方、国立大学本務教員に占める

若手研究者の割合は低下傾向

○Top10%論文の内訳に占める国際共著論

文の割合がほかの主要先進国と比べて低く、

研究者の国際的な移動も低水準

○科研費の新規採択課題に係る分野別配分

額の割合がほぼ一定で推移し、大胆な分野

シフトが起こっていない

⇒ 若手研究者を登用する人事制度改革の推進、

科研費等の競争的研究費の若手シフト

○国際的に注目を集める研究領域や学際的・

分野融合的領域への参画数が低い

⇒ 国際性重視等の科研費の評価要素改革

⇒ 学内事務負担の軽減やタスクシフト等研究時

間を増加させる取組の推進

⇒ 科研費等の競争的研究費において研究開

発の国際化を促す政策誘導の強化

⇒ 研究領域の硬直性などの課題の解決に資する

施策の重点化を行い、省庁間の施策の整理を

行うなど、政策資源の効果を高める取組の推進

22

科学技術

○ 平成元年以降、科学技術振興費を3倍(社会保障関係費3.5倍に次ぐ伸び)に増加させてきたことで、我が国の研究開発費総額は

主要先進国と遜色ない水準である一方、研究費あたりの論文生産性は低水準。

○ 今後の科学技術政策においては、予算額をいたずらに拡大することではなく、研究開発への投資効果を引き上げるため、その阻害要因と

なっている構造的な問題への対処を優先すべき。

◆論文の生産性

(件)

(注)

Top10%論文数【A】

28,543

30,000

8.0

(PPP兆円)研究開発費総額(官民合計)【B】

91.0

100.0

7.0

80.0

20,000

5.0

60.0

4.0

10,000

5,000

0

6,143

3,126

日本

米

3,191

独

仏

7,268

40.0

20.4

20.0

英

0.0

日本

17.1

米

生産性高い

6.9

6.0

25,000

15,000

「研究開発費総額(官民合計)」100億円当たりの

(件/PPP100億円)

「Top10%論文数」 【A÷B】 (2023年)

独

約5倍の生産性

生産性低い

3.1

3.0

8.3

仏

10.5

英

2.0

1.0

1.5

3.6

3.8

約2倍の生産性

0.0

(出所)科学技術指標2025(2025年8月、科学技術・学術政策研究所)を基に財務省が作成。

日本

米

独

仏

英

(注)英国は、2023年の研究開発費総額が公表されていないため、2022年の値を用いている。

(注)論文数は分数カウント法による計測。分数カウント法とは、機関レベルでの重み付けを用いた国単位での集計を行うもので、例えば、日本のA大学・B大学、米国のC大学の共著論文の場合、各機関は1/3と重み付けし、日本2/3件、米国1/3件と集計する方法。

◆構造的な問題への対処

※ 令和6年11月「令和7年度予算の編成等に関する建議」の内容を要約

若手研究者の活躍機会

研究の国際性

資金配分の硬直性

○Top10%論文の著者の半数以上は40歳未

満である一方、国立大学本務教員に占める

若手研究者の割合は低下傾向

○Top10%論文の内訳に占める国際共著論

文の割合がほかの主要先進国と比べて低く、

研究者の国際的な移動も低水準

○科研費の新規採択課題に係る分野別配分

額の割合がほぼ一定で推移し、大胆な分野

シフトが起こっていない

⇒ 若手研究者を登用する人事制度改革の推進、

科研費等の競争的研究費の若手シフト

○国際的に注目を集める研究領域や学際的・

分野融合的領域への参画数が低い

⇒ 国際性重視等の科研費の評価要素改革

⇒ 学内事務負担の軽減やタスクシフト等研究時

間を増加させる取組の推進

⇒ 科研費等の競争的研究費において研究開

発の国際化を促す政策誘導の強化

⇒ 研究領域の硬直性などの課題の解決に資する

施策の重点化を行い、省庁間の施策の整理を

行うなど、政策資源の効果を高める取組の推進

22