よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (96 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

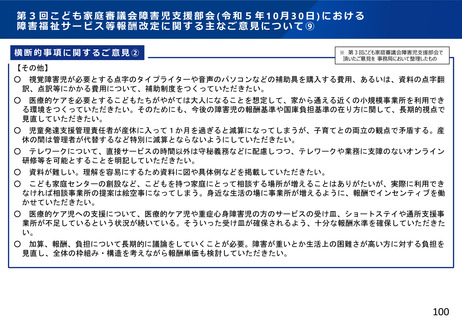

第3回こども家庭審議会障害児支援部会(令和5年10月30日)における

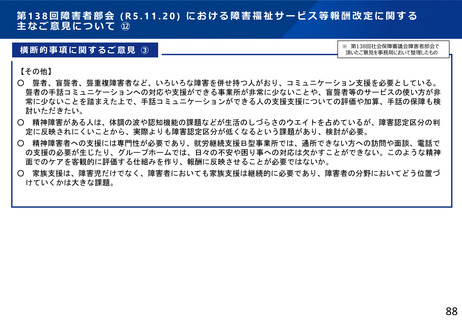

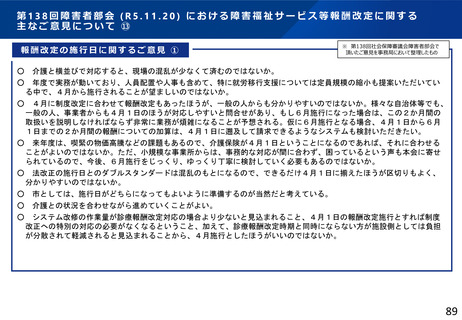

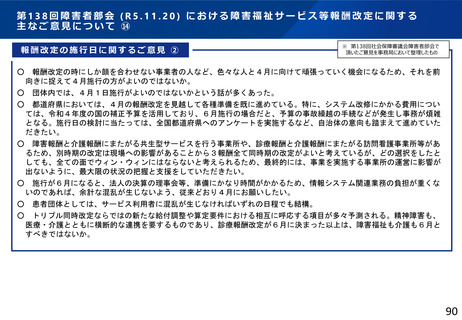

障害福祉サービス等報酬改定に関する主なご意見について④

各サービスに関するご意見④

※ 第3回こども家庭審議会障害児支援部会で

頂いたご意見を 事務局において整理したもの

【児童発達支援・放課後等デイサービス(続き)】

○

家族支援の相談援助の支援機能の観点について、➀家族の状態像のアセスメントからも相談援助を考えていくこと、②家

族の気づき、とりわけ発達障害児などは分かりにくい障害特性があるので、それに寄り添うための受容的なカウンセリング、

③ペアレントトレーニングや心理教育といった支援機能、④ペアレントメンター制度(制度や活動の支援や、家族をつなげ

る支援を含む。)を評価の対象としていただきたい。

○

延長預かりの方向性は評価するが、児童発達支援管理責任者については、職員への質の高い支援を模範的に示す意味でも、

業務に支障がなければ支援現場に入れるようにしていただきたい。

○

事業所内相談支援加算について、個別相談も含めてグループの回数を増やすことも検討していただきたい。

【保育所等訪問支援】

○

現行、事業所の職員が地域の保育園等を訪問する場合、出払っている職員に関して、その時間は他の職員を配置しなけれ

ばいけないという体制になっている。地域支援やインクルージョンを推進していくために、事業所にいるこどもに対しての

配置基準を満たしていた場合、地域の幼稚園や保育園、併行通園しているこどもの支援ができるような何らかの手だてを可

能にしていただきたい。

○

支援ニーズが決して高くない、一般的には医療的ケアとか重症心身障害ではない、いわゆる発達障害のタイプのこどもで

あっても支援に苦慮しているケースはたくさんある。支援ニーズは高くないものの、支援スキルとしては非常に高いものを

求められる場合についても検討いただきたい。

○

支援ニーズの高い児への支援の評価について、強度行動障害に関しては、こどもの状態と支援員の専門性(強度行動障害

の研修を受けた支援スキルのある訪問支援員)というダブルスタンダードになっている。直接支援をするのであれば支援

ニーズが高い子に対して非常に高く評価されることはよく分かるが、保育所等訪問支援の場合は、どちらかというとコンサ

ルテーション的な役割が強くなっていくため、専門性に対して高く評価することのほうが合うのではないか。

95

障害福祉サービス等報酬改定に関する主なご意見について④

各サービスに関するご意見④

※ 第3回こども家庭審議会障害児支援部会で

頂いたご意見を 事務局において整理したもの

【児童発達支援・放課後等デイサービス(続き)】

○

家族支援の相談援助の支援機能の観点について、➀家族の状態像のアセスメントからも相談援助を考えていくこと、②家

族の気づき、とりわけ発達障害児などは分かりにくい障害特性があるので、それに寄り添うための受容的なカウンセリング、

③ペアレントトレーニングや心理教育といった支援機能、④ペアレントメンター制度(制度や活動の支援や、家族をつなげ

る支援を含む。)を評価の対象としていただきたい。

○

延長預かりの方向性は評価するが、児童発達支援管理責任者については、職員への質の高い支援を模範的に示す意味でも、

業務に支障がなければ支援現場に入れるようにしていただきたい。

○

事業所内相談支援加算について、個別相談も含めてグループの回数を増やすことも検討していただきたい。

【保育所等訪問支援】

○

現行、事業所の職員が地域の保育園等を訪問する場合、出払っている職員に関して、その時間は他の職員を配置しなけれ

ばいけないという体制になっている。地域支援やインクルージョンを推進していくために、事業所にいるこどもに対しての

配置基準を満たしていた場合、地域の幼稚園や保育園、併行通園しているこどもの支援ができるような何らかの手だてを可

能にしていただきたい。

○

支援ニーズが決して高くない、一般的には医療的ケアとか重症心身障害ではない、いわゆる発達障害のタイプのこどもで

あっても支援に苦慮しているケースはたくさんある。支援ニーズは高くないものの、支援スキルとしては非常に高いものを

求められる場合についても検討いただきたい。

○

支援ニーズの高い児への支援の評価について、強度行動障害に関しては、こどもの状態と支援員の専門性(強度行動障害

の研修を受けた支援スキルのある訪問支援員)というダブルスタンダードになっている。直接支援をするのであれば支援

ニーズが高い子に対して非常に高く評価されることはよく分かるが、保育所等訪問支援の場合は、どちらかというとコンサ

ルテーション的な役割が強くなっていくため、専門性に対して高く評価することのほうが合うのではないか。

95