提案書09(1601頁~1801頁)医療技術評価・再評価提案書 (157 ページ)

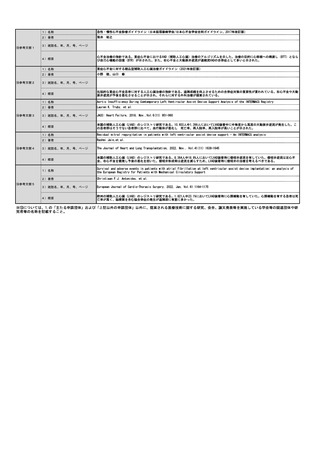

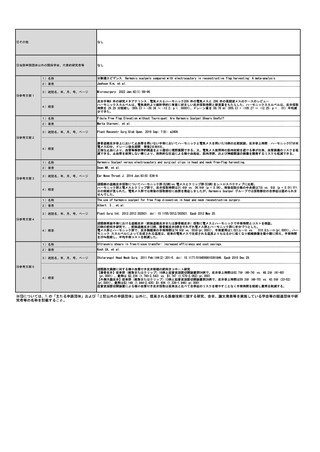

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

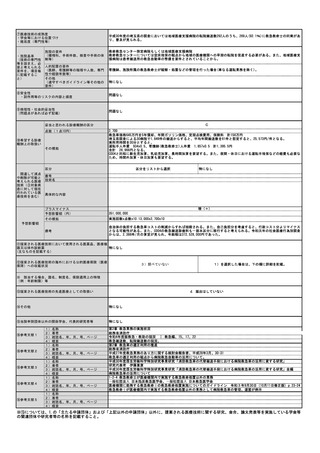

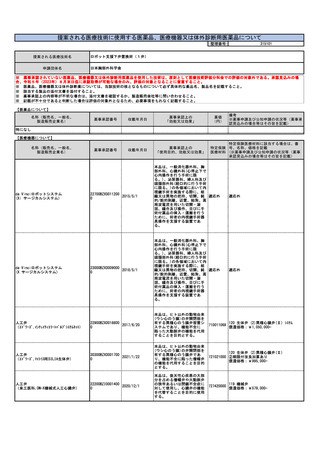

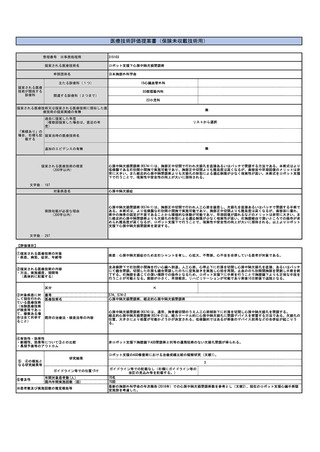

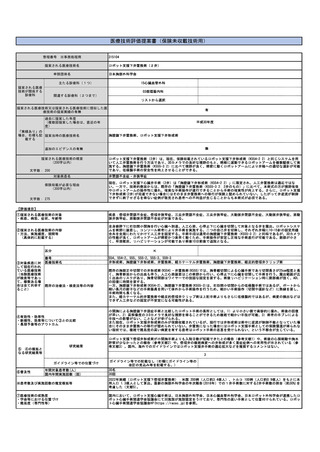

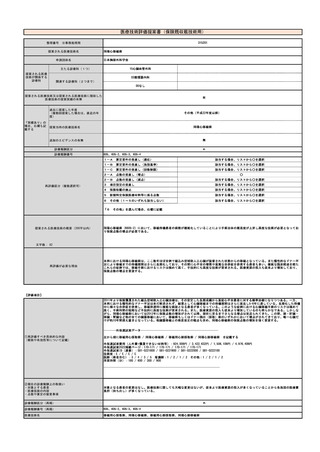

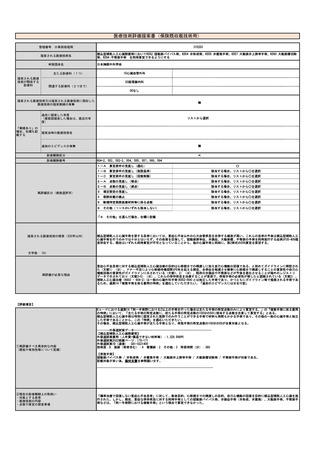

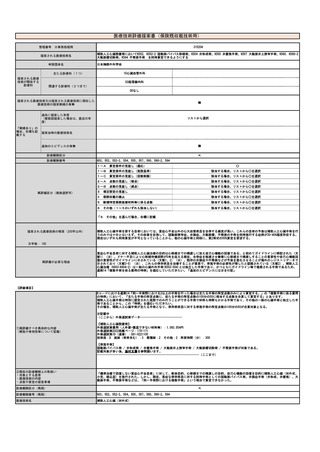

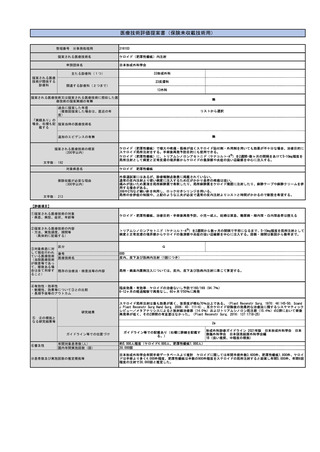

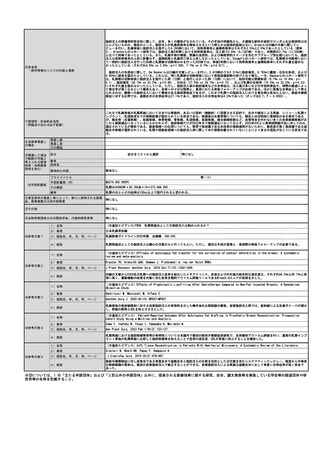

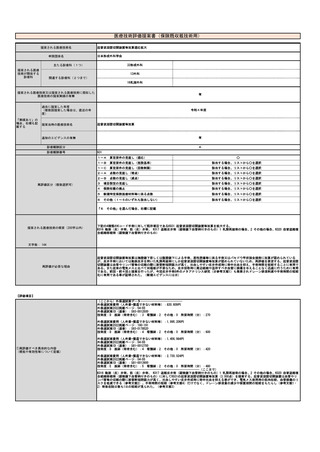

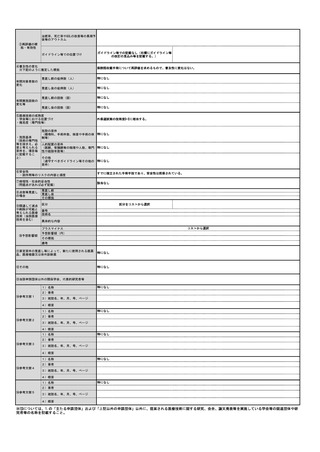

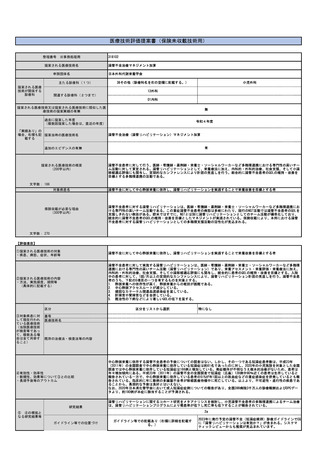

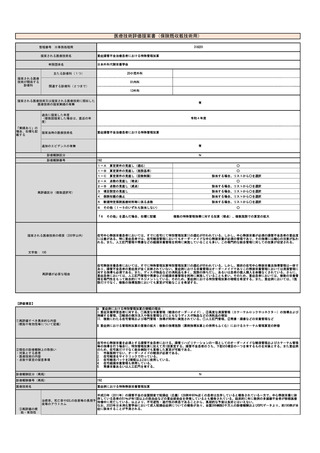

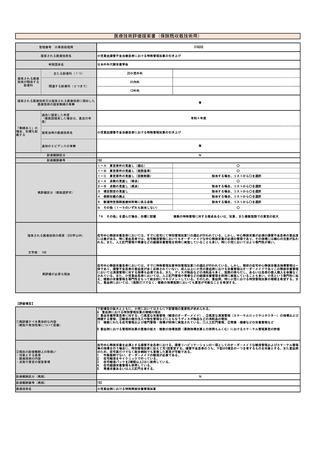

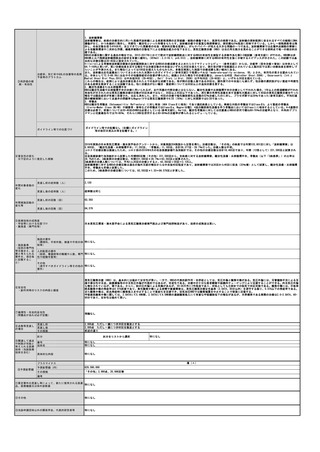

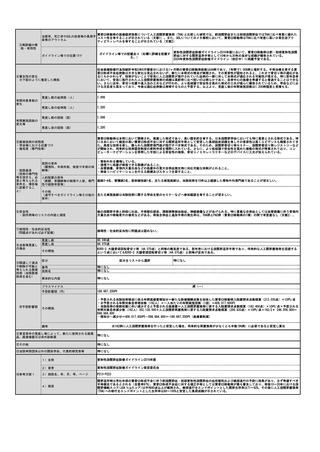

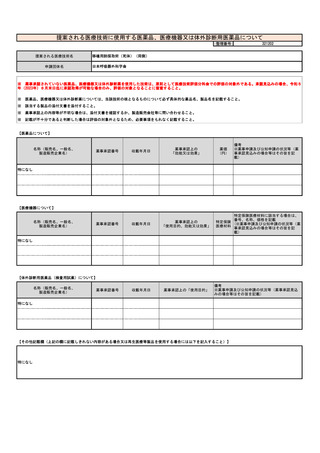

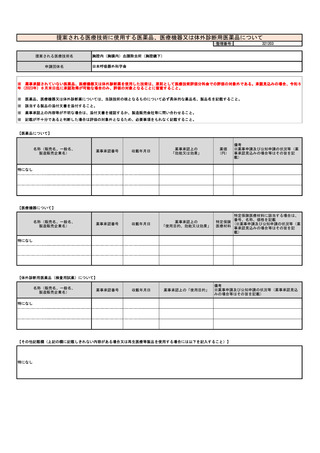

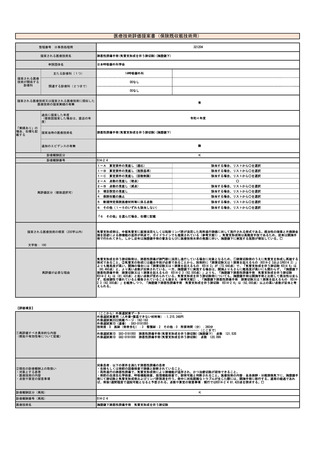

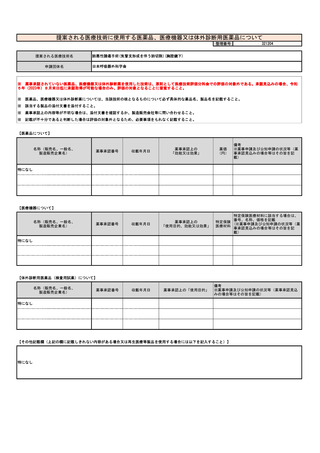

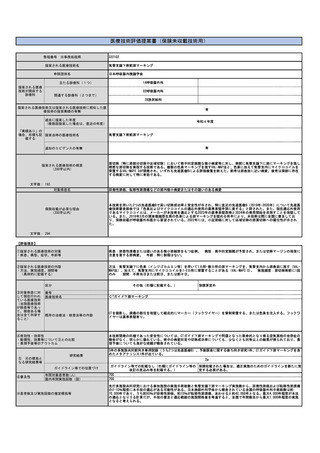

整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名

申請団体名

321103

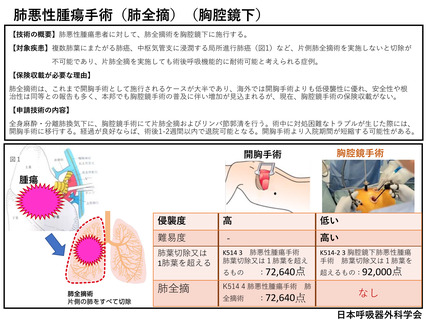

肺悪性腫瘍手術(肺全摘)(胸腔鏡下)

日本呼吸器外科学会

14呼吸器外科

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

00なし

関連する診療科(2つまで)

00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

無

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年度)

リストから選択

「実績あり」の

場合、右欄も記 提案当時の医療技術名

載する

追加のエビデンスの有無

有無をリストから選択

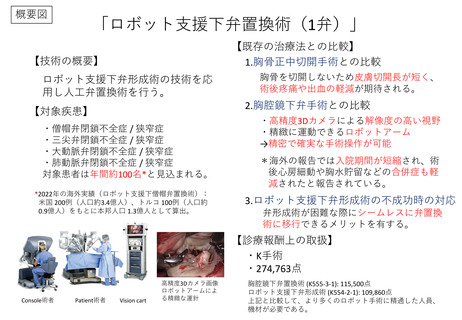

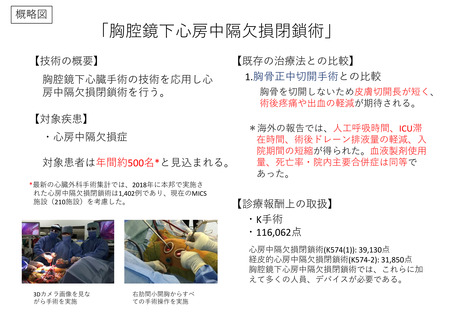

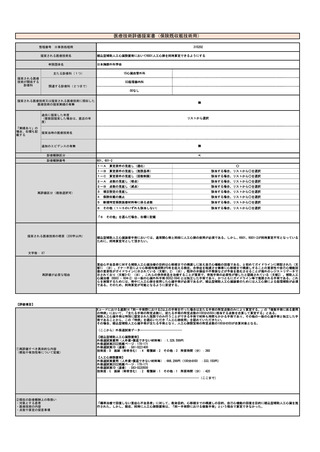

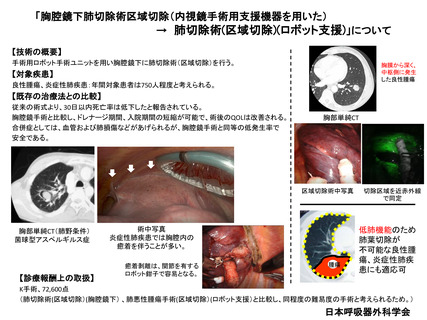

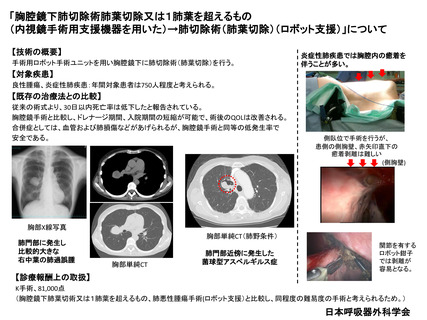

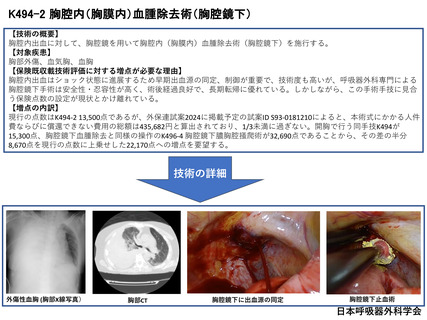

提案される医療技術の概要

(200字以内)

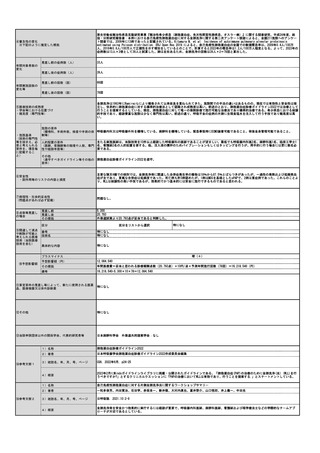

肺全摘術は、中枢気管支への浸潤、複数の肺葉に浸潤、または肺門リンパ節転移などの局所進行肺癌において、肺葉切除術で

は根治性が得られない症例に対して施行される術式であり、片側肺を全摘出する手術となる。従来より開胸手術で行われるこ

との多い術式であるが、本邦でも胸腔鏡手術の普及や技術水準の発展に伴い、より低侵襲である胸腔鏡下手術で実施する施設

も確認されている。

文字数: 177

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

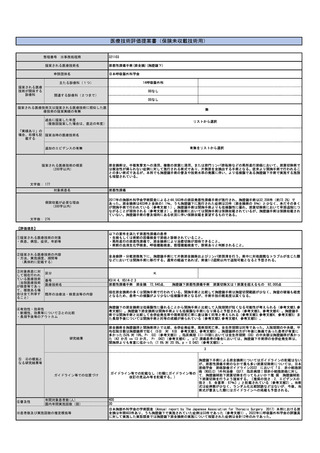

肺悪性腫瘍

2017年の胸部外科学会学術調査によると44,563件の肺原発悪性腫瘍手術が施行され、胸腔鏡手術は32,206件(約72.3%)で

あった。肺全摘術は403件と全体の1.1%、うち胸腔鏡下に施行された症例は33件(肺全摘術の 8%)と少なく、未だその多く

が開胸手術で行われている(参考文献1)。胸腔鏡手術は開胸手術よりも低侵襲性に優れ、肺葉切除術において早期退院につ

ながることが期待される(参考文献2)。肺全摘術においては開胸手術は保険収載されているが、胸腔鏡手術は保険収載され

ていない。胸腔鏡手術の普及傾向にある状況に伴い保険収載を要望するものである。

文字数: 276

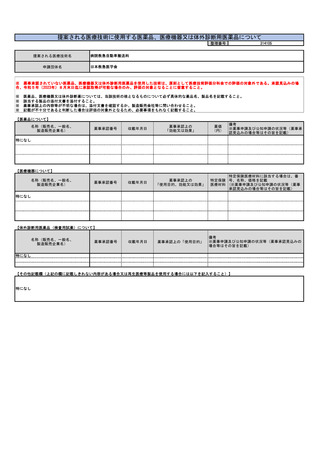

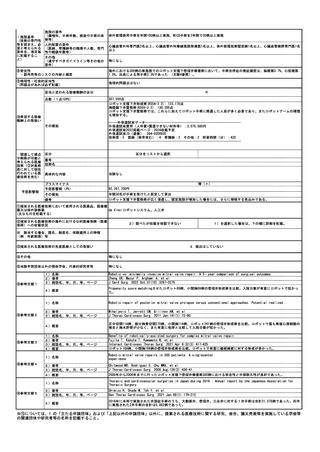

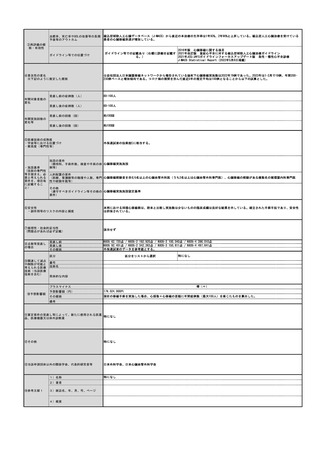

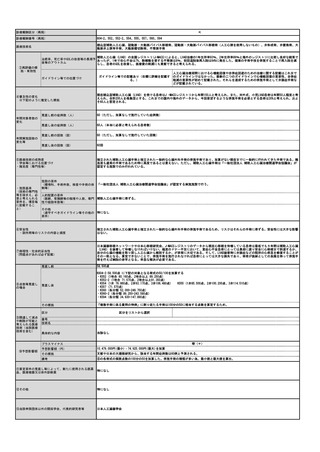

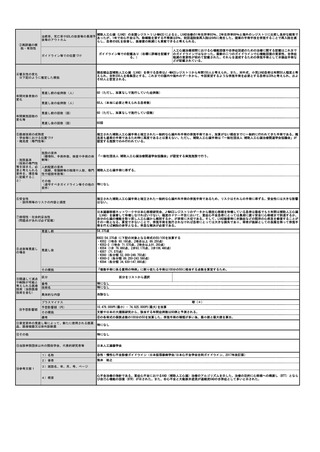

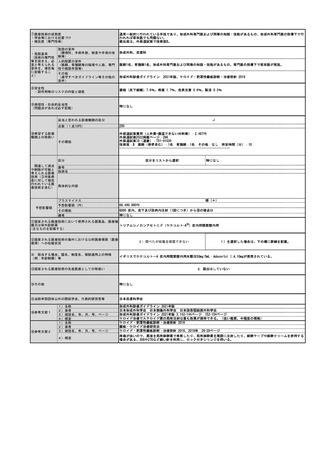

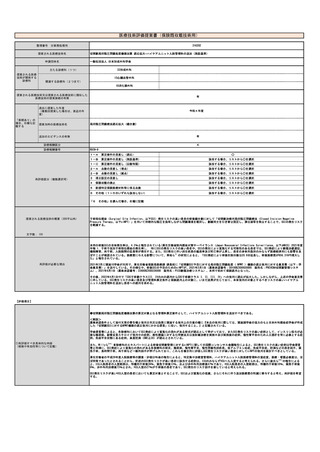

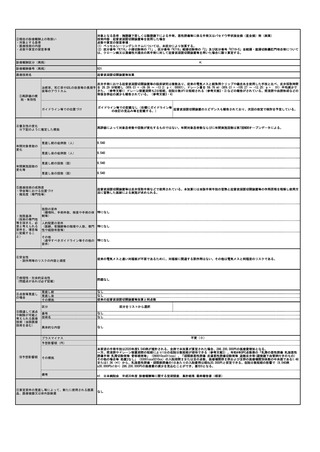

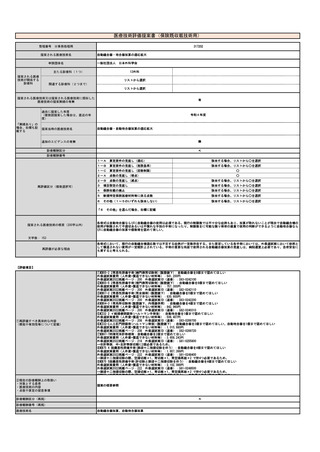

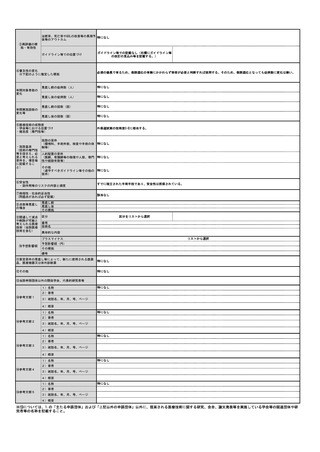

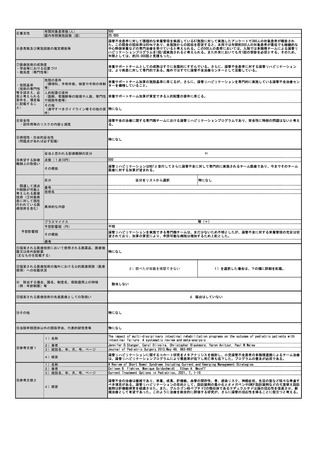

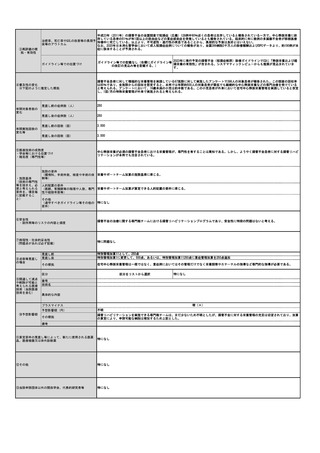

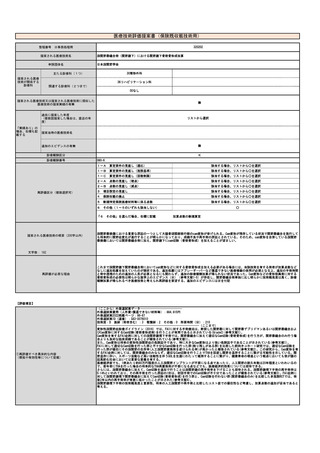

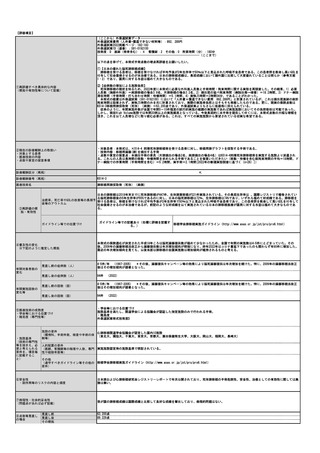

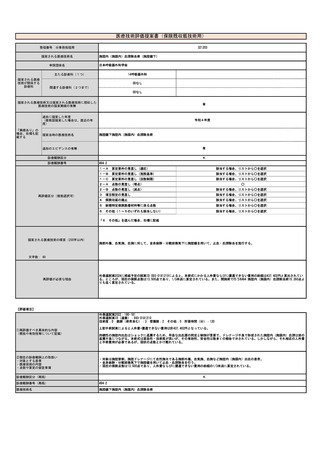

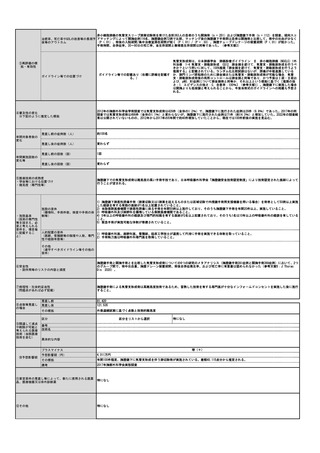

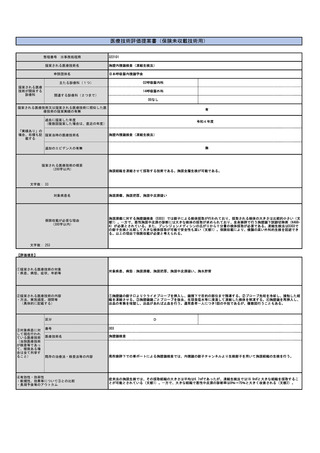

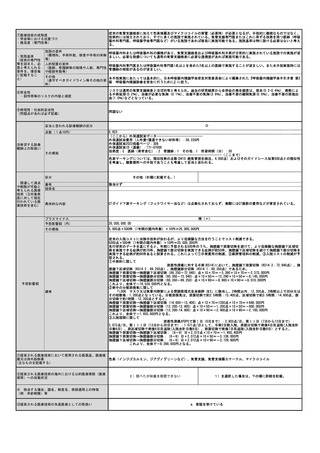

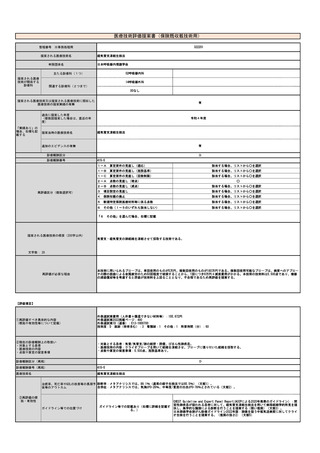

【評価項目】

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

以下の要件を満たす肺悪性腫瘍の患者

・生検もしくは術前の画像検査で肺癌と診断されていること。

・局所進行の肺悪性腫瘍で、肺全摘術により治癒切除が期待できること。

・術前の血液生化学検査、呼吸機能検査、循環機能検査で、耐術ありと判断されること。

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

全身麻酔・分離肺換気下に、胸腔鏡手術にて片側肺全摘除およびリンパ節郭清を行う。術中に対処困難なトラブルが生じた際

などにおいては開胸手術に移行する。通常の経過であれば、術後1-2週間以内で退院可能となると予想される。

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

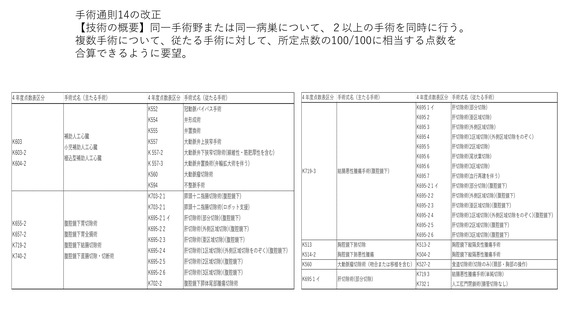

区分

K

番号

医療技術名

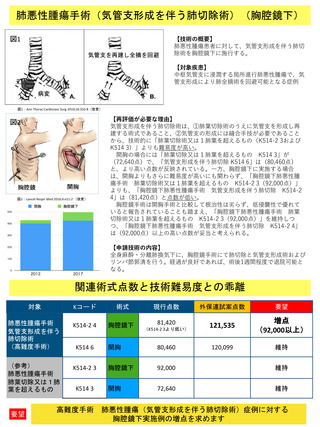

K514 4, K514-2 3

肺悪性腫瘍手術 肺全摘

既存の治療法・検査法等の内容

現在肺全摘術の多くは開胸手術で行われている。開胸手術と比較して胸腔鏡手術は胸壁切開範囲が少なく、胸壁の破壊も軽度

となるため、患者への侵襲がより少ない低侵襲手術となるが、手術手技の難易度は高くなる。

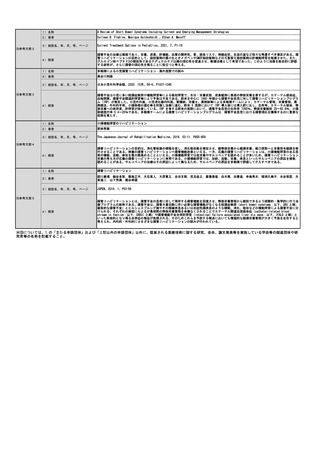

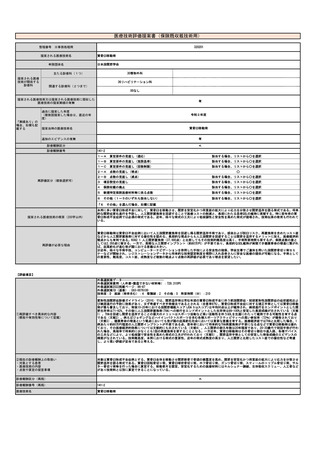

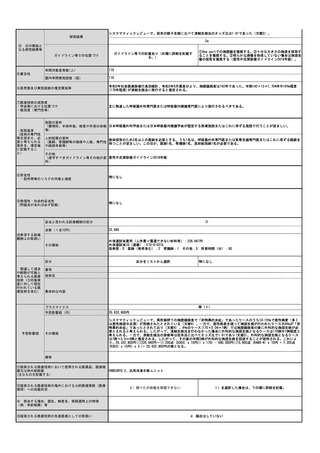

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

研究結果

72,640点,

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

肺葉切除又は1肺葉を超えるもの

92,000点

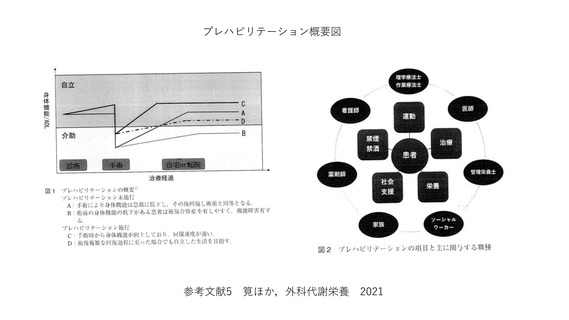

胸腔鏡下の肺全摘術は低侵襲性に優れることから開胸手術と比較して入院期間が短くなる可能性が考えられる(参考文献3,参

考文献5)。胸腔鏡下肺全摘術は開胸手術よりも低侵襲な手術になり得ると予想される(参考文献3、参考文献4)。胸腔鏡手

術では開胸手術と比較して合併症発生率や周術期死亡率に差は無く同等と考えられる(参考文献3,参考文献4,参考文献5)ま

た長期予後については開胸手術と同等の成績が得られている(参考文献3,参考文献4,参考文献5)。

肺全摘術を胸腔鏡群と開胸術群とで比較、合併症発症率、周術期死亡率、全生存期間は同等であった。入院期間の中央値、平

均在院日数は胸腔鏡群で短く(5日 対 6日 参考文献3、参考文献5)。胸腔鏡群の方が1年後に無痛であった患者が有意に

多かった(53% 対 19%、P= .03)(参考文献3)。臨床病期 III-IV期においては全生存期間 (OS) の中央値は胸腔鏡群が長かっ

た (42 か月 vs 13 か月、 P= .042)(参考文献4)。 pT2 腫瘍患者の場合においては、胸腔鏡下手術群の合併症発生率は、

開胸群よりも有意に低かった (7.6% 対 20.6%、p = 0.042)(参考文献5)。

3

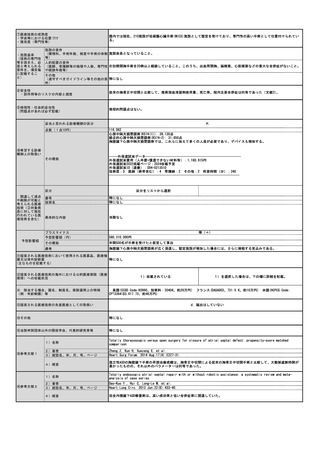

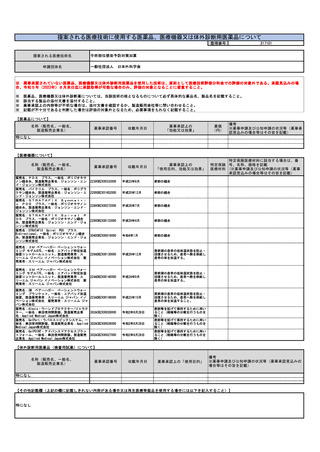

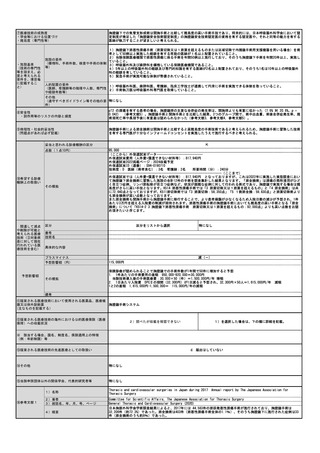

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

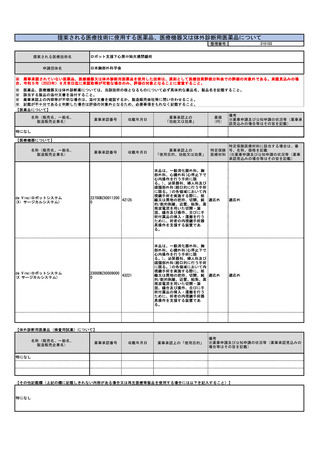

ガイドライン等での位置づけ

⑥普及性

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

※患者数及び実施回数の推定根拠等

胸腔鏡下手術による肺全摘術についてはガイドラインの記載はない

が、肺悪性腫瘍手術のなかで最も多い肺葉切除術については、日本

肺癌学会 肺癌診療ガイドライン2022 において「Ⅱ.非小細胞肺

癌(NSCLC)1外科治療 CQ17.臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌に対し

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の

て,胸腔鏡補助下肺葉切除を行ってもよいか?推 奨 胸腔鏡補助

改訂の見込み等を記載する。)

下肺葉切除を行うよう提案する。〔推奨の強さ:2,エビデンスの

強さ:B,合意率:67%〕」と記載されている(参考文献2)。当術

式は症例数が少なく、ランダム化比較試験などはないが,今後、当

術式が普及した際にはガイドラインへの掲載も予想される。

400

30

日本胸部外科学会の学術調査(Annual report by The Japanese Association for Thoracic Surgery 2017)本邦における肺

全摘は年間403件あり、うち胸腔鏡下で実施されていた症例は33件であった(参考文献1)。2022年に呼吸器外科学会の評議員

に対して実施した実態調査では胸腔鏡下肺全摘術の実施について確認された症例は合計12件のみであった。

1757