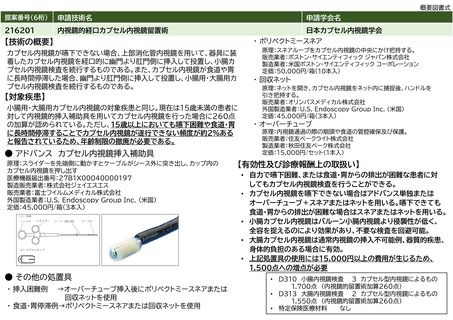

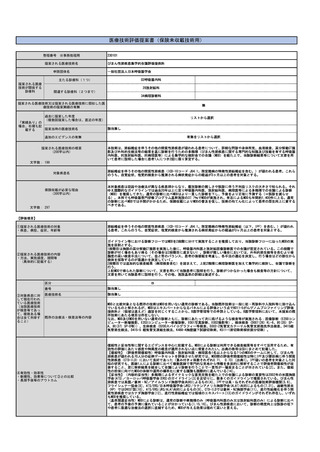

提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (162 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

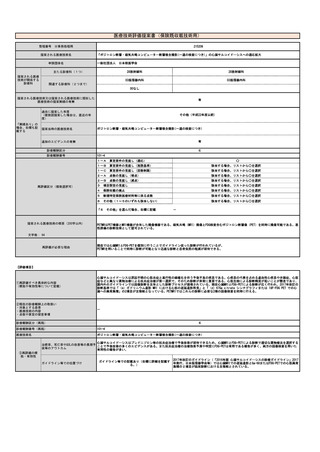

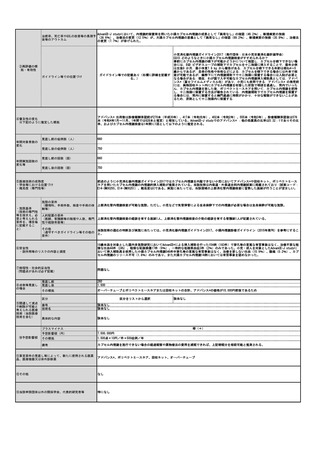

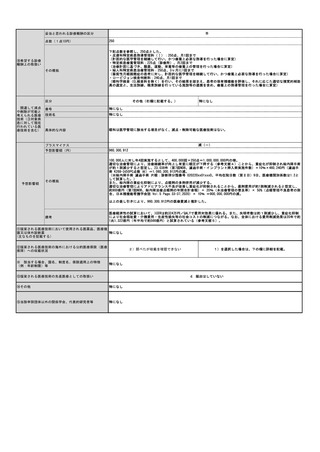

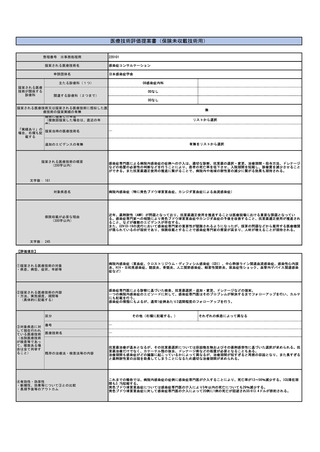

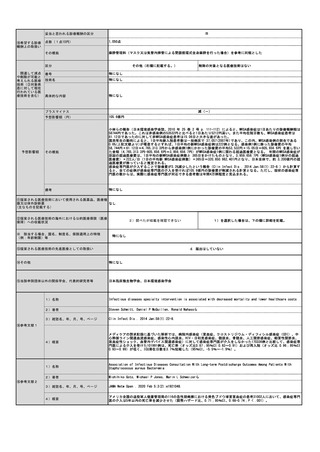

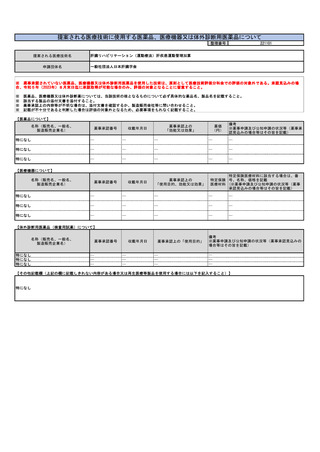

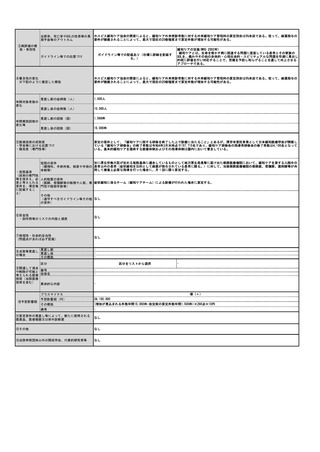

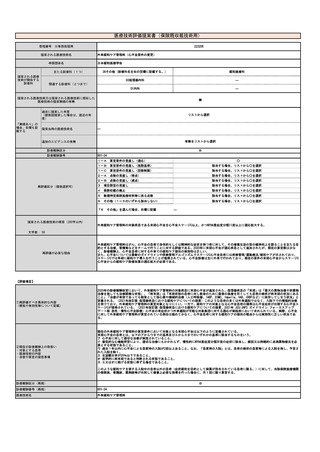

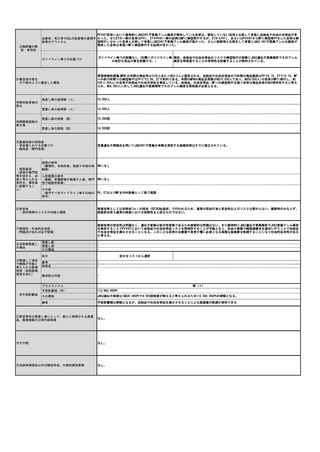

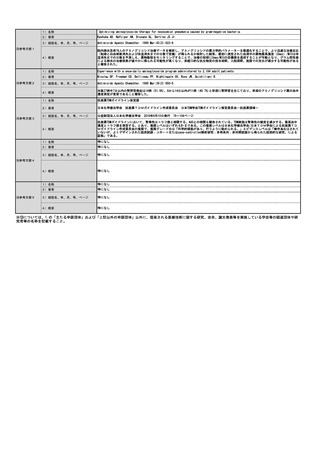

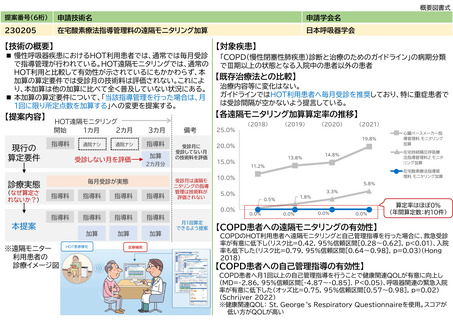

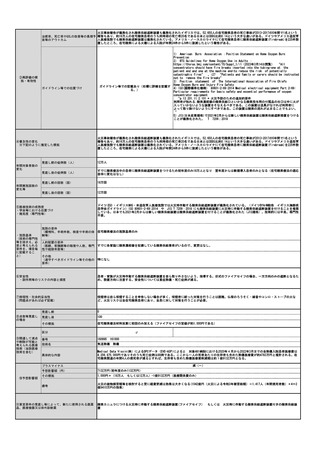

の場合

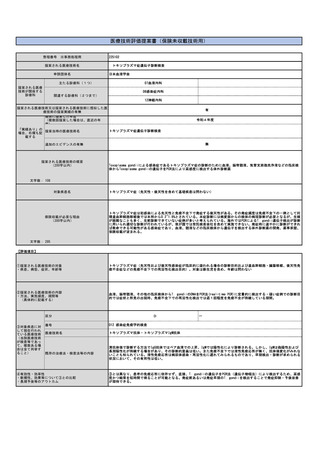

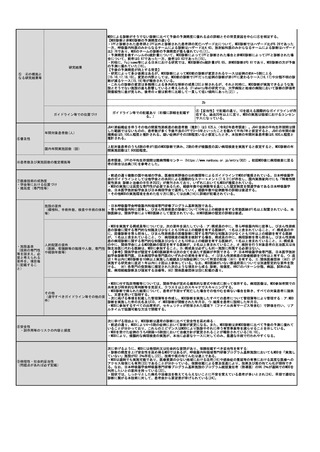

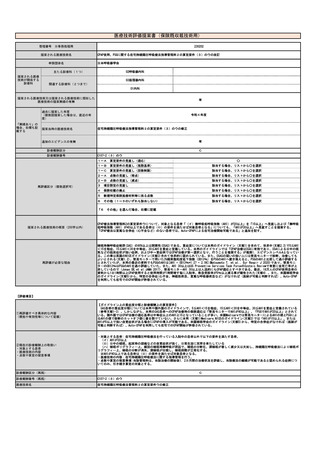

見直し前

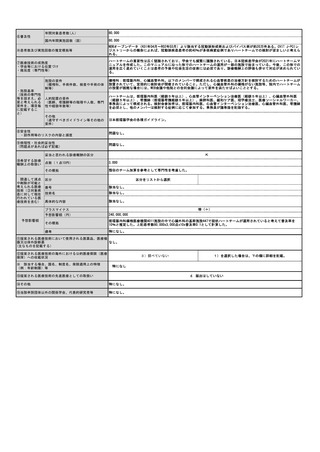

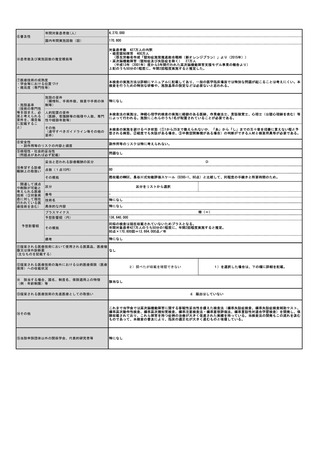

290

見直し後

290

その根拠

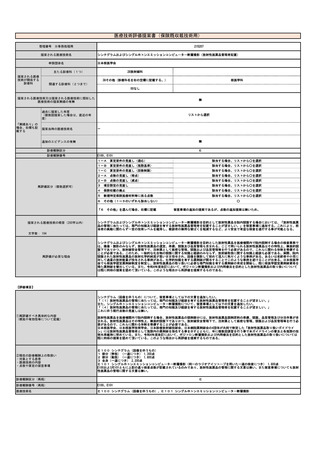

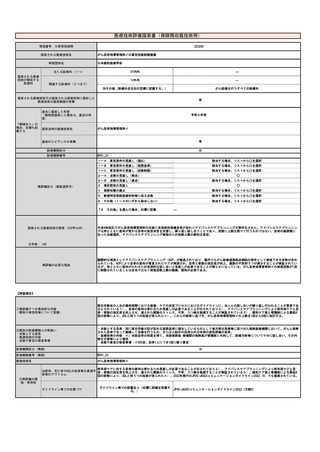

算定要件の変更要望であり、点数の見直しはない。

区分

⑨関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(当該医療

技術を含む)

A

その他(右欄に記載。)

番号

300, 100

技術名

救命救急入院料、一般病棟入院基本料

具体的な内容

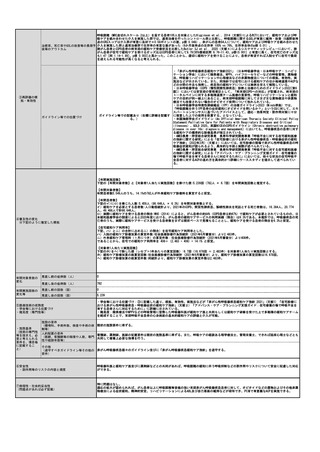

在宅における緩和ケアチームの介入により、円滑で有意義なACPを実施できる機会が増え、副次的に終末期の救命救急入院および引き続く一般病

棟への入院が患者の希望に基づき減少し在宅死が増加することが想定される。

仮に、「④普及性の変化」で示した年間782人対象のうち,(文献4)の示すCOPDの在宅死23.3%を全体に当てはめ、これが肺がん並みの29.7%まで

増えたとすると、782×(29.7-23.3)%=約50人の患者が新たに在宅死となり、終末期救急入院が不要となる。仮に3日間の救命救急入院と引き続く4

日間の一般病棟入院が不要になるとすると、約1,765万円(50人×(3日×10,223点+4日×1,152点)×10円)の医療費低下が見込まれる。

減(-)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

246万円

その根拠

④より増分が約1,519万円(5,239回×290点×10円)。 ⑨より減少分が1,765万円。合計でマイナス246万円

備考

なし

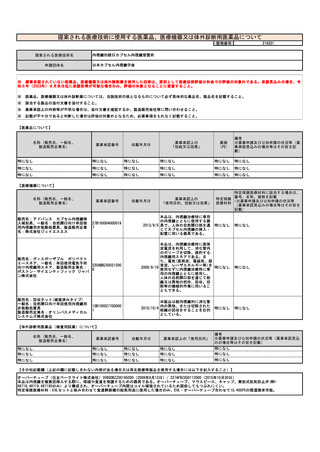

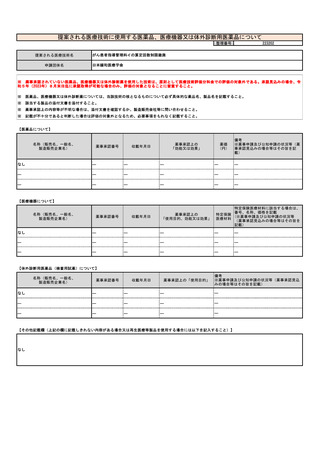

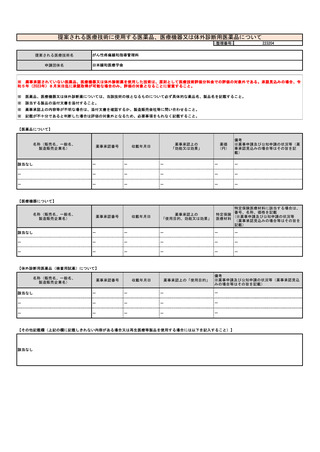

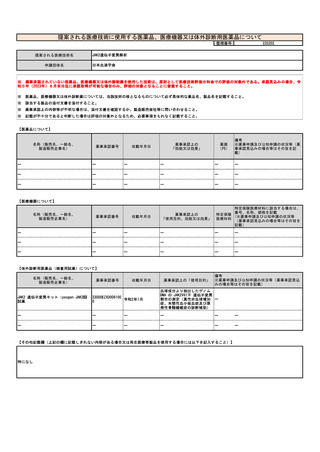

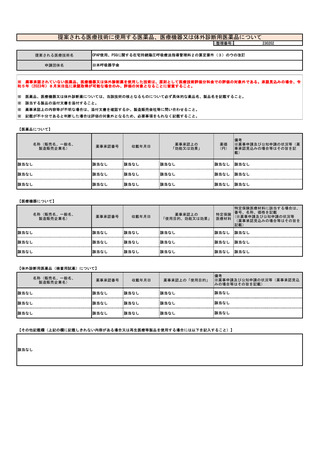

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬

品、医療機器又は体外診断薬

なし

⑫その他

特になし

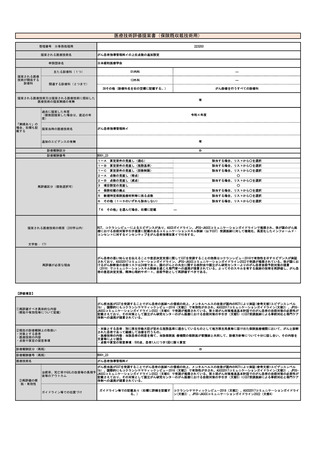

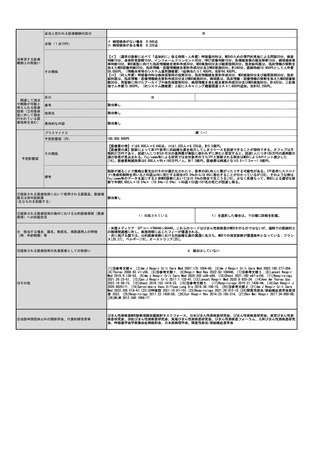

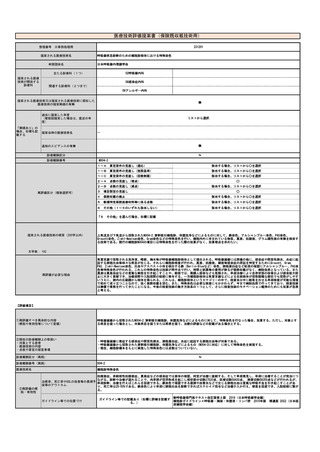

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

AMED長寿・障害総合研究事業

長寿科学研究開発事業「呼吸不全に対する在宅緩和医療の指針に関する研究」研究代表者 三浦久幸

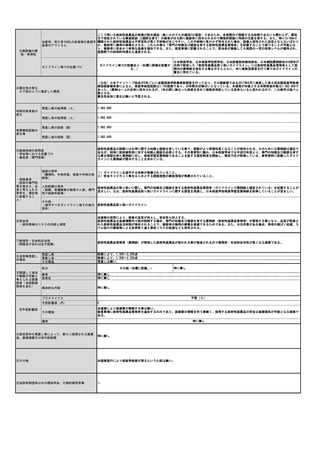

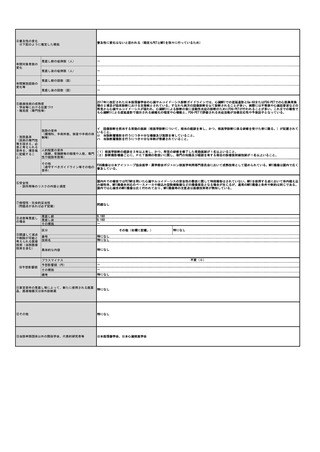

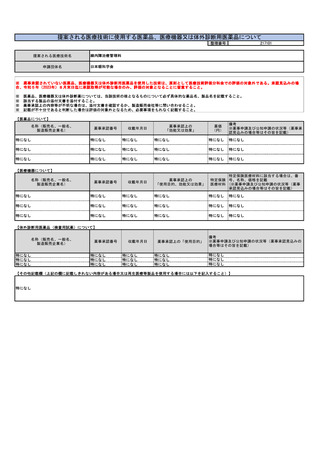

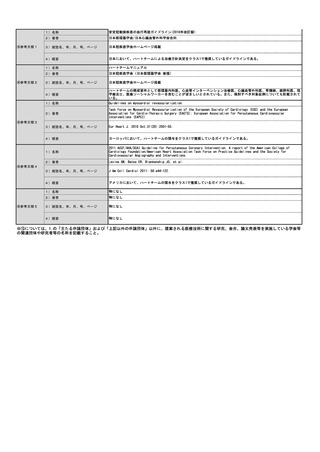

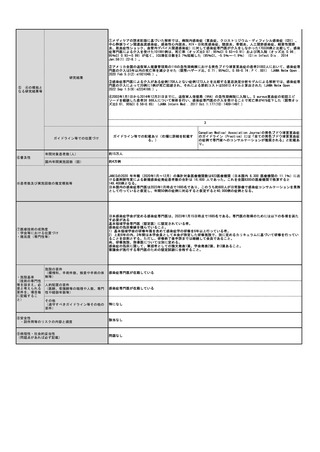

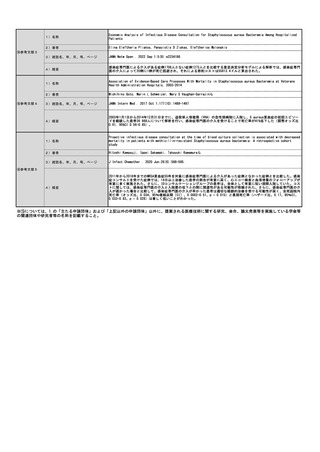

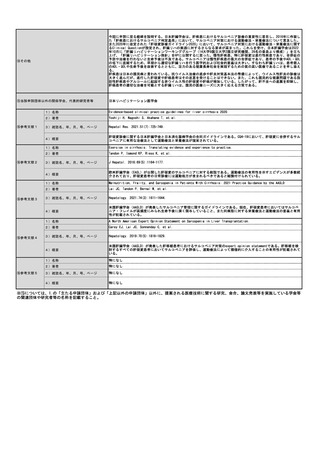

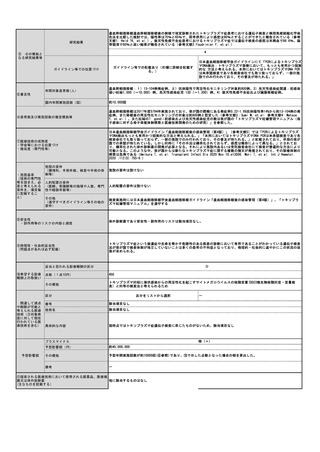

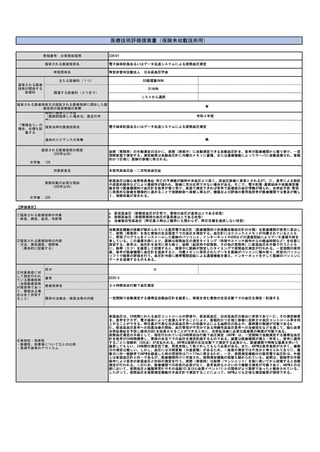

1)名称

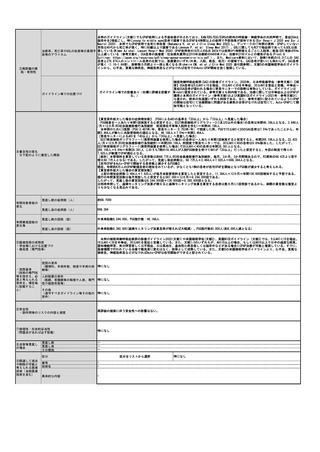

非がん性呼吸器疾患緩和ケア指針 2021

2)著者

日本呼吸器学会・日本呼吸器ケア・リハビリテーション学会合同 非がん性呼吸器疾患緩和ケア指針 2021作成委員会

3)雑誌名、年、月、号、ページ

2021年4月20日発行 (株式会社 メディカルレビュー社)

4)概要

総論において、非がん性呼吸器疾患の緩和ケアの現状と課題、および原則と考え方を示している。第2章では症状の評価と対応、第3章では症状

緩和の手段として、呼吸管理(酸素療法、NPPV、ハイフローセラピー)、薬物療法(オピオイド、コルチコステロイド等)、非薬物療法(呼吸器

リハビリテーション、栄養、セルフマネジメント、心理療法等)について詳細に解説。第4章で多職種連携、地域連携、在宅における緩和ケアに

ついて解説。第5章でエンドオブライフケアについて解説している。さらに第6章で疾患別としてCOPD、間質性肺疾患、気管支拡張症についてそ

れぞれ実例を挙げて詳細に解説している。

1)名称

在宅診療における非がん性呼吸器疾患・呼吸器症状の緩和ケア指針

2)著者

AMED長寿・障害総合研究事業

3)雑誌名、年、月、号、ページ

2022年3月30日発行

4)概要

在宅でみるエンドオブライフの非がん性呼吸器疾患としては、COPD、ILD、気管支拡張症が代表的であり、難治性の呼吸困難は、非がん疾患の代

表的な苦痛症状であり、対応に難渋することも多い。本指針は、在宅診療の現場で、非がん性呼吸器疾患を診療し、呼吸器症状の緩和をはかるた

めに、先行する指針やガイドラインを参照しつつ、独自に実施したアンケート調査や文献レビューの結果をもとに作成された。

⑭参考文献1

⑭参考文献2

長寿科学研究開発事業「呼吸不全に対する在宅緩和医療の指針に関する研究」

2)著者

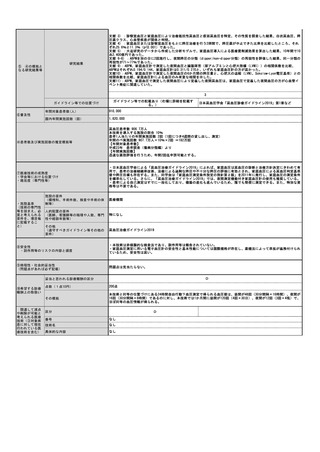

A Comparison of Symptom Prevalence in Far Advanced Cancer, AIDS, Heart Disease,Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Renal

Disease

Solano JP et al.

3)雑誌名、年、月、号、ページ

J Pain Symptom Manage. 2006 ;31(1):58-69

4)概要

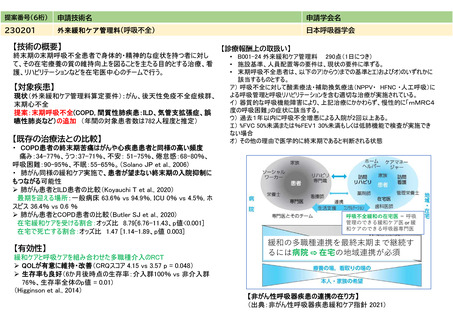

がん患者と非がん患者の終末期における患者の苦痛を比較したシステマティックレビューで、64の研究について患者の苦痛の出現頻度を11の項目

に分類して比較した。

COPDの患者はがんや心疾患と共通して痛み(34-77%)、うつ(37-71%)、不安(51-75%)、倦怠感(68-80%)、呼吸困難(90-95%)、不眠(55-65%)などの頻

度が高かった(p.61 Table 1)。

1)名称

Comparison of end-of-life care in people with chronic obstructive pulmonary disease or lung cancer: A systematic review

2)著者

Butler SJ et al.

3)雑誌名、年、月、号、ページ

Palliat Med. 2020;34:1030-1043

4)概要

COPD患者と肺がん患者の終末期の緩和ケア受療状況を比較したシステマティックレビュー。欧米亜における19の研究についてレビューを行った結

果、COPD患者の方が肺がん患者に比べて緩和ケアを受ける割合が低く、侵襲的な処置を受ける割合は高かったとしている。

肺がん患者が在宅で緩和ケアを受けるオッズ比はCOPD患者に対して8.79[95%信頼区間 6.76-11.43、p値<0.001] と有意に高く、在宅で死亡する割

合のオッズ比も1.47[同1.14-1.89、p値 0.003]と高く、割合では肺がん100548/339024=29.7%, COPD 91785/394388=23.3%であった。

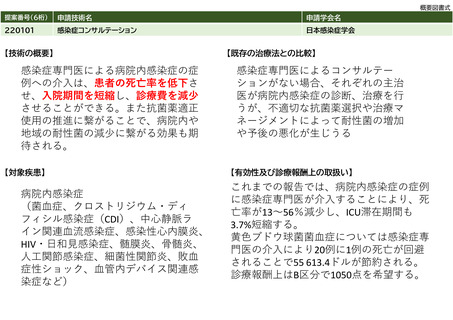

1)名称

An integrated palliative and respiratory care service for patients with advanced disease and refractory breathlessness: a

randomized controlled trial

2)著者

Higginson et al.

3)雑誌名、年、月、号、ページ

Lancet Respir Med 2014; 2: 979–87

4)概要

呼吸困難(MRC息切れスケールが2以上)を呈する患者105人(COPD 57人、がん 21人、間質性肺疾患 19人、心不全 5人、その他疾患 3人)に対

し、緩和ケアおよび呼吸ケアを組み合わせて実施した介入群と通常治療のみを実施したコントロール群について6週間後の医療関連QOLなどを比較

した研究である。

緩和ケアおよび呼吸ケアを組み合わせた介入を実施することで、通常治療の場合と比較し、呼吸困難に関するQOLが有意に維持・改善するとした

(6週間後時点のCRQスコアは介入群が有意に良好で+0.58ポイントの差、p値=0.048)。また、非がんの患者84人について介入群とコントロール

群で生存率の有意な差があった(6か月後時点の生存率 100% vs 76%、生存率全体のp値 0.01)。

1)名称

⑭参考文献3

長寿科学研究開発事業「呼吸不全に対する在宅緩和医療の指針に関する研究」研究代表者三浦久幸

AMED長寿・障害総合研究事業

⑭参考文献4

⑭参考文献5

※⑬については、1.の「主たる申請団体」および「上記以外の申請団体」以外に、提案される医療技術に関する研究、会合、論文発表等を実施している学会等の関連団体や研

究者等の名称を記載すること。

364