よむ、つかう、まなぶ。

資料1_具体的研究事項と横断的事項について (52 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33521.html |

| 出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第11回 6/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

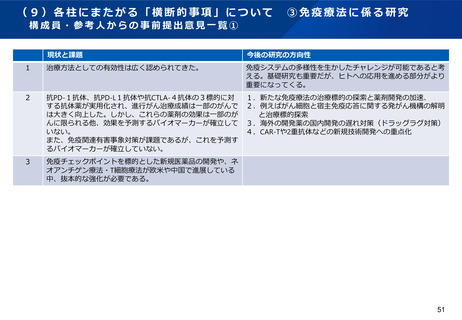

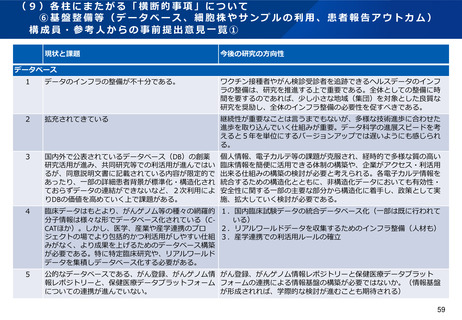

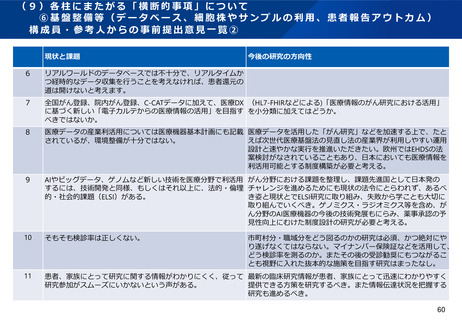

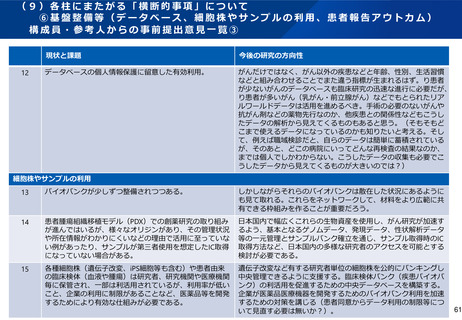

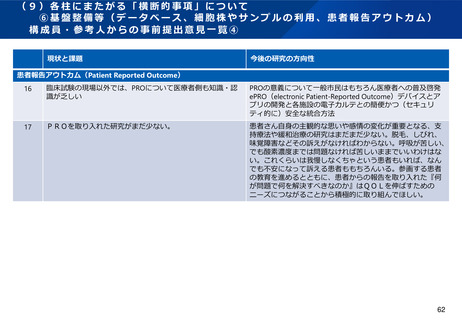

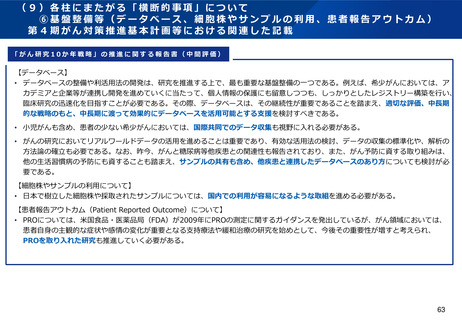

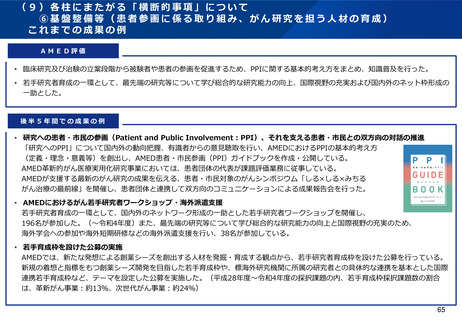

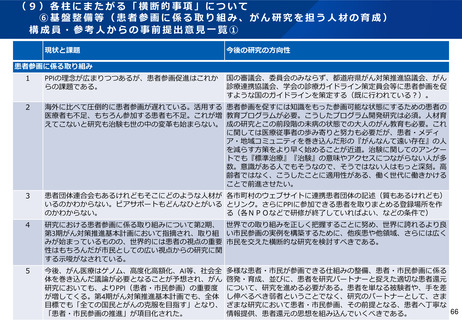

(9)各柱にまたがる「横断的事項」について

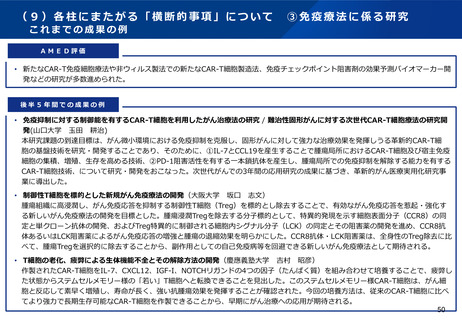

③免疫療法に係る研究

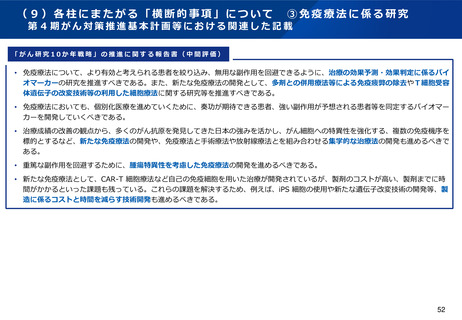

第4期がん対策推進基本計画等における関連した記載

「がん研究10か年戦略」の推進に関する報告書(中間評価)

• 免疫療法について、より有効と考えられる患者を絞り込み、無用な副作用を回避できるように、治療の効果予測・効果判定に係るバイ

オマーカーの研究を推進すべきである。また、新たな免疫療法の開発として、多剤との併用療法等による免疫疲弊の除去やT細胞受容

体遺伝子の改変技術等の利用した細胞療法に関する研究等を推進すべきである。

• 免疫療法においても、個別化医療を進めていくために、奏功が期待できる患者、強い副作用が予想される患者等を同定するバイオマー

カーを開発していくべきである。

• 治療成績の改善の観点から、多くのがん抗原を発見してきた日本の強みを活かし、がん細胞への特異性を強化する、複数の免疫機序を

標的とするなど、新たな免疫療法の開発や、免疫療法と手術療法や放射線療法とを組み合わせる集学的な治療法の開発も進めるべきで

ある。

• 重篤な副作用を回避するために、腫瘍特異性を考慮した免疫療法の開発を進めるべきである。

• 新たな免疫療法として、CAR-T 細胞療法など自己の免疫細胞を用いた治療が開発されているが、製剤のコストが高い、製剤までに時

間がかかるといった課題も残っている。これらの課題を解決するため、例えば、iPS 細胞の使用や新たな遺伝子改変技術の開発等、製

造に係るコストと時間を減らす技術開発も進めるべきである。

52

③免疫療法に係る研究

第4期がん対策推進基本計画等における関連した記載

「がん研究10か年戦略」の推進に関する報告書(中間評価)

• 免疫療法について、より有効と考えられる患者を絞り込み、無用な副作用を回避できるように、治療の効果予測・効果判定に係るバイ

オマーカーの研究を推進すべきである。また、新たな免疫療法の開発として、多剤との併用療法等による免疫疲弊の除去やT細胞受容

体遺伝子の改変技術等の利用した細胞療法に関する研究等を推進すべきである。

• 免疫療法においても、個別化医療を進めていくために、奏功が期待できる患者、強い副作用が予想される患者等を同定するバイオマー

カーを開発していくべきである。

• 治療成績の改善の観点から、多くのがん抗原を発見してきた日本の強みを活かし、がん細胞への特異性を強化する、複数の免疫機序を

標的とするなど、新たな免疫療法の開発や、免疫療法と手術療法や放射線療法とを組み合わせる集学的な治療法の開発も進めるべきで

ある。

• 重篤な副作用を回避するために、腫瘍特異性を考慮した免疫療法の開発を進めるべきである。

• 新たな免疫療法として、CAR-T 細胞療法など自己の免疫細胞を用いた治療が開発されているが、製剤のコストが高い、製剤までに時

間がかかるといった課題も残っている。これらの課題を解決するため、例えば、iPS 細胞の使用や新たな遺伝子改変技術の開発等、製

造に係るコストと時間を減らす技術開発も進めるべきである。

52