よむ、つかう、まなぶ。

資料1_具体的研究事項と横断的事項について (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33521.html |

| 出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第11回 6/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

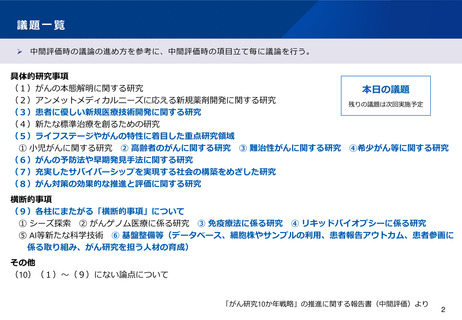

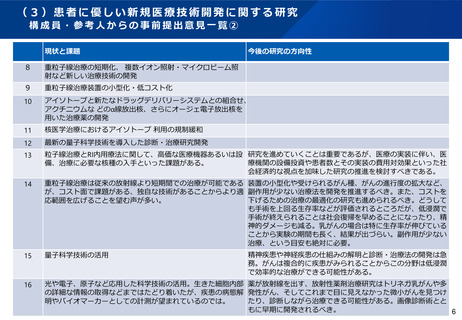

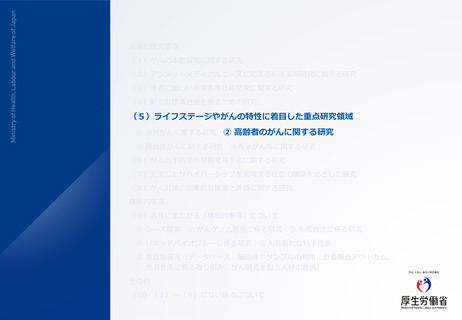

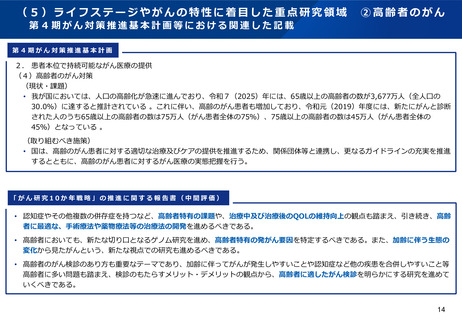

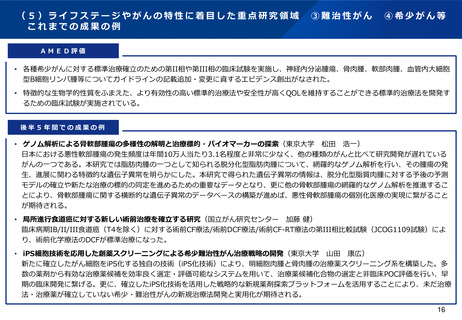

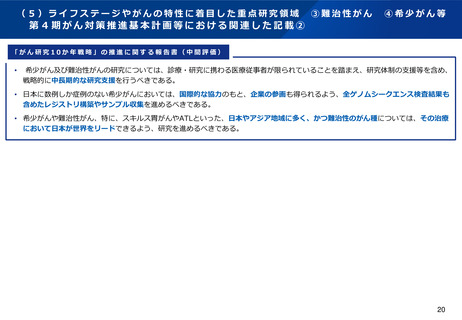

(5)ライフステージやがんの特性に着目した重点研究領域

③難治性がん

④希少がん等

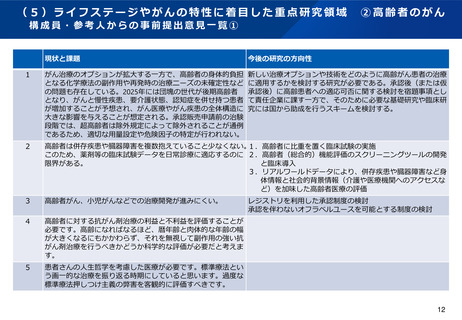

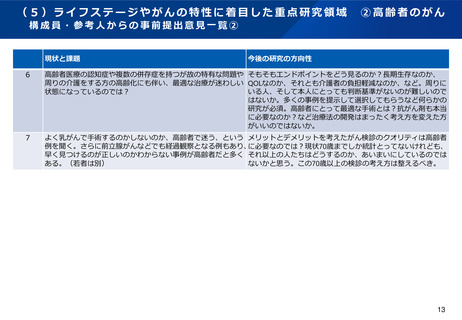

構成員・参考人からの事前提出意見一覧①

現状と課題

今後の研究の方向性

1

進行がんの治療法の進歩(特にがん薬物療法と他治療との集学 1.難治(性)がんの再定義

的治療)により切除不能進行・再発がんの予後は改善している 2.難治がんの基礎研究の重点化と治療標的探索の加速

が、全体的にその成績は不十分であるほか、膵癌やその他の希 3.難治がんへの治療薬開発の強化

少がん・頻度の高いがん種の希少フラクションの予後は不良で

ある(例えばBRAF変異大腸癌)。

2

難治がんや希少がんではRCTによる試験を行うことは、時間や リアルワールドデータを活用した臨床試験や薬事承認などを推

進すること、そのための質の高いレジストリーデータ構築を推

コスト面だけではなく倫理面からも問題となる場合がある。

進する必要がある。

3

標準療法至上主義を改め、早期の段階や術後に免疫療法などの

治療を付加的に行う検討が必要です。

4

希少がんにおいては、臨床仮説を事前に定義し検証していくと

いうよりも、まず探索的な位置づけで薬効を評価するケースが

多い。試験結果が良好だった場合に海外で承認申請が行われる

と日本独自で試験を行うことができず、ドラッグロスが拡大す

る可能性がある。

5

希少がんに対する抗がん薬の開発は徐々に進んでいるが、より 候補化合物スクリーニングに新しい技術を導入するほか、非臨

多くの治療標的の探索が必要で、それぞれに対応する新規医薬 床のproof of conceptの段階からアカデミアと企業が連携また

は合同で行うなどして、早期臨床試験への導出を一層加速する。

品開発が今後ますます求められる。

シーズ探索からfirst-in-humanまで産学が一気通貫で開発でき

るアカデミアを中心とする組織を作る。

6

希少がんのレジストリー体制は一部の施設で稼動(例:Master 希少がんレジストリー体制の整備・拡充

Key Project)しているが、国内患者の集約にまでは至っていな

い。

7

ゲノム解析の有効活用が必要です。

希少がんにおいては、Phase1臨床試験等の探索的な有効性評

価結果が有望なデータであった場合に仮承認するスキームに

よって、国際共同治験への積極的な参加を通じた開発促進が期

待できる。そのためには、国際共同治験で日本の参加人数の条

件や対照群を求めない、あるいは複数試験で共有するなどが考

えられる。それらの実現に向けたデータセットや評価方法等を

検討する研究が必要と考えられる。

17

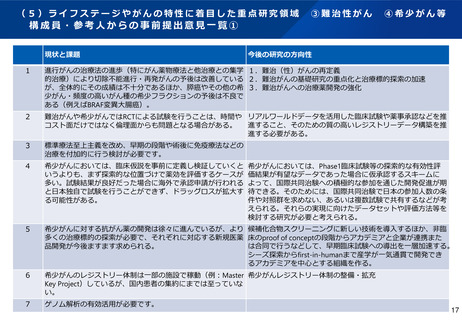

③難治性がん

④希少がん等

構成員・参考人からの事前提出意見一覧①

現状と課題

今後の研究の方向性

1

進行がんの治療法の進歩(特にがん薬物療法と他治療との集学 1.難治(性)がんの再定義

的治療)により切除不能進行・再発がんの予後は改善している 2.難治がんの基礎研究の重点化と治療標的探索の加速

が、全体的にその成績は不十分であるほか、膵癌やその他の希 3.難治がんへの治療薬開発の強化

少がん・頻度の高いがん種の希少フラクションの予後は不良で

ある(例えばBRAF変異大腸癌)。

2

難治がんや希少がんではRCTによる試験を行うことは、時間や リアルワールドデータを活用した臨床試験や薬事承認などを推

進すること、そのための質の高いレジストリーデータ構築を推

コスト面だけではなく倫理面からも問題となる場合がある。

進する必要がある。

3

標準療法至上主義を改め、早期の段階や術後に免疫療法などの

治療を付加的に行う検討が必要です。

4

希少がんにおいては、臨床仮説を事前に定義し検証していくと

いうよりも、まず探索的な位置づけで薬効を評価するケースが

多い。試験結果が良好だった場合に海外で承認申請が行われる

と日本独自で試験を行うことができず、ドラッグロスが拡大す

る可能性がある。

5

希少がんに対する抗がん薬の開発は徐々に進んでいるが、より 候補化合物スクリーニングに新しい技術を導入するほか、非臨

多くの治療標的の探索が必要で、それぞれに対応する新規医薬 床のproof of conceptの段階からアカデミアと企業が連携また

は合同で行うなどして、早期臨床試験への導出を一層加速する。

品開発が今後ますます求められる。

シーズ探索からfirst-in-humanまで産学が一気通貫で開発でき

るアカデミアを中心とする組織を作る。

6

希少がんのレジストリー体制は一部の施設で稼動(例:Master 希少がんレジストリー体制の整備・拡充

Key Project)しているが、国内患者の集約にまでは至っていな

い。

7

ゲノム解析の有効活用が必要です。

希少がんにおいては、Phase1臨床試験等の探索的な有効性評

価結果が有望なデータであった場合に仮承認するスキームに

よって、国際共同治験への積極的な参加を通じた開発促進が期

待できる。そのためには、国際共同治験で日本の参加人数の条

件や対照群を求めない、あるいは複数試験で共有するなどが考

えられる。それらの実現に向けたデータセットや評価方法等を

検討する研究が必要と考えられる。

17