よむ、つかう、まなぶ。

資料1_具体的研究事項と横断的事項について (28 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33521.html |

| 出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第11回 6/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

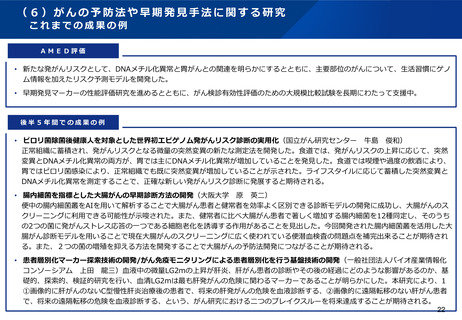

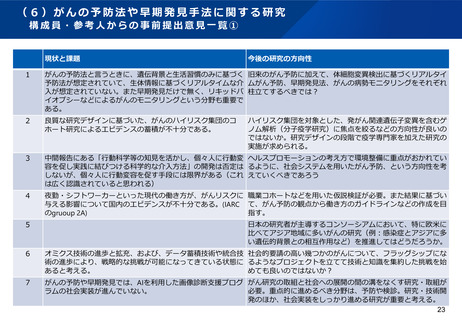

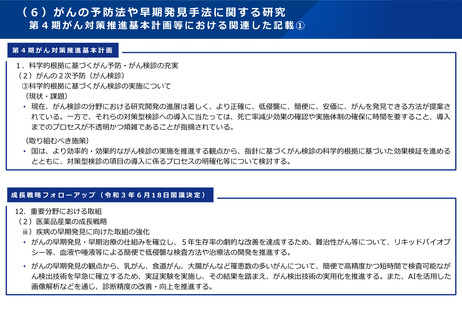

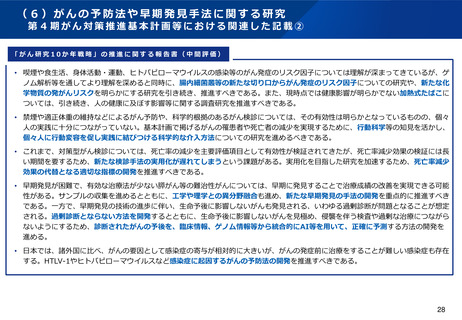

(6)がんの予防法や早期発見手法に関する研究

第4期がん対策推進基本計画等における関連した記載②

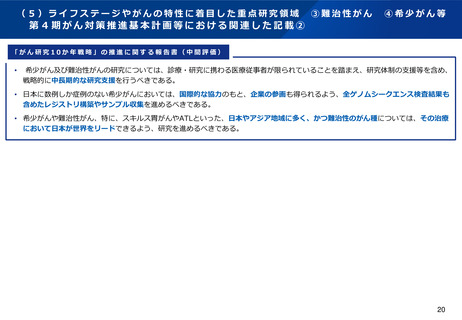

「がん研究10か年戦略」の推進に関する報告書(中間評価)

• 喫煙や食生活、身体活動・運動、ヒトパピローマウイルスの感染等のがん発症のリスク因子については理解が深まってきているが、ゲ

ノム解析等を通してより理解を深めると同時に、腸内細菌叢等の新たな切り口からがん発症のリスク因子についての研究や、新たな化

学物質の発がんリスクを明らかにする研究を引き続き、推進すべきである。また、現時点では健康影響が明らかでない加熱式たばこに

ついては、引き続き、人の健康に及ぼす影響等に関する調査研究を推進すべきである。

• 禁煙や適正体重の維持などによるがん予防や、科学的根拠のあるがん検診については、その有効性は明らかとなっているものの、個々

人の実践に十分につながっていない。基本計画で掲げるがんの罹患者や死亡者の減少を実現するために、行動科学等の知見を活かし、

個々人に行動変容を促し実践に結びつける科学的な介入方法についての研究を進めるべきである。

• これまで、対策型がん検診については、死亡率の減少を主要評価項目として有効性が検証されてきたが、死亡率減少効果の検証には長

い期間を要するため、新たな検診手法の実用化が遅れてしまうという課題がある。実用化を目指した研究を加速するため、死亡率減少

効果の代替となる適切な指標の開発を推進すべきである。

• 早期発見が困難で、有効な治療法が少ない膵がん等の難治性がんについては、早期に発見することで治療成績の改善を実現できる可能

性がある。サンプルの収集を進めるとともに、工学や理学との異分野融合も進め、新たな早期発見の手法の開発を重点的に推進すべき

である。一方で、早期発見の技術の進歩に伴い、生命予後に影響しないがんも発見される、いわゆる過剰診断が問題となることが想定

される。過剰診断とならない方法を開発するとともに、生命予後に影響しないがんを見極め、侵襲を伴う検査や過剰な治療につながら

ないようにするため、診断されたがんの予後を、臨床情報、ゲノム情報等から統合的にAI等を用いて、正確に予測する方法の開発を

進める。

• 日本では、諸外国に比べ、がんの要因として感染症の寄与が相対的に大きいが、がんの発症前に治療をすることが難しい感染症も存在

する。HTLV-1やヒトパピローマウイルスなど感染症に起因するがんの予防法の開発を推進すべきである。

28

第4期がん対策推進基本計画等における関連した記載②

「がん研究10か年戦略」の推進に関する報告書(中間評価)

• 喫煙や食生活、身体活動・運動、ヒトパピローマウイルスの感染等のがん発症のリスク因子については理解が深まってきているが、ゲ

ノム解析等を通してより理解を深めると同時に、腸内細菌叢等の新たな切り口からがん発症のリスク因子についての研究や、新たな化

学物質の発がんリスクを明らかにする研究を引き続き、推進すべきである。また、現時点では健康影響が明らかでない加熱式たばこに

ついては、引き続き、人の健康に及ぼす影響等に関する調査研究を推進すべきである。

• 禁煙や適正体重の維持などによるがん予防や、科学的根拠のあるがん検診については、その有効性は明らかとなっているものの、個々

人の実践に十分につながっていない。基本計画で掲げるがんの罹患者や死亡者の減少を実現するために、行動科学等の知見を活かし、

個々人に行動変容を促し実践に結びつける科学的な介入方法についての研究を進めるべきである。

• これまで、対策型がん検診については、死亡率の減少を主要評価項目として有効性が検証されてきたが、死亡率減少効果の検証には長

い期間を要するため、新たな検診手法の実用化が遅れてしまうという課題がある。実用化を目指した研究を加速するため、死亡率減少

効果の代替となる適切な指標の開発を推進すべきである。

• 早期発見が困難で、有効な治療法が少ない膵がん等の難治性がんについては、早期に発見することで治療成績の改善を実現できる可能

性がある。サンプルの収集を進めるとともに、工学や理学との異分野融合も進め、新たな早期発見の手法の開発を重点的に推進すべき

である。一方で、早期発見の技術の進歩に伴い、生命予後に影響しないがんも発見される、いわゆる過剰診断が問題となることが想定

される。過剰診断とならない方法を開発するとともに、生命予後に影響しないがんを見極め、侵襲を伴う検査や過剰な治療につながら

ないようにするため、診断されたがんの予後を、臨床情報、ゲノム情報等から統合的にAI等を用いて、正確に予測する方法の開発を

進める。

• 日本では、諸外国に比べ、がんの要因として感染症の寄与が相対的に大きいが、がんの発症前に治療をすることが難しい感染症も存在

する。HTLV-1やヒトパピローマウイルスなど感染症に起因するがんの予防法の開発を推進すべきである。

28