○入院(その3)について-2-2 (59 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第496回 11/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

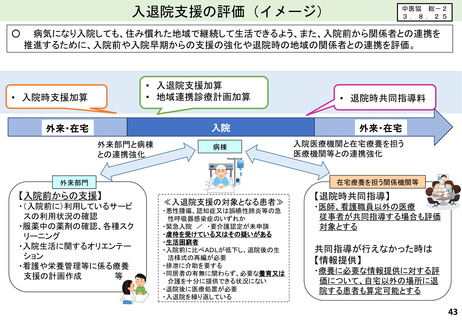

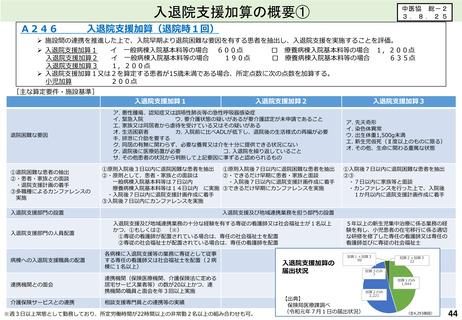

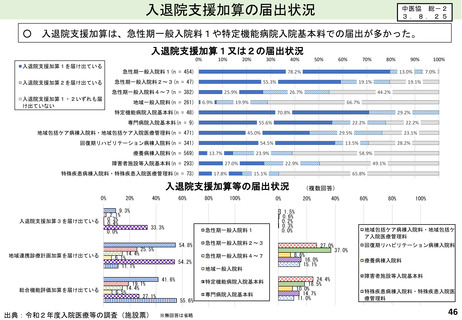

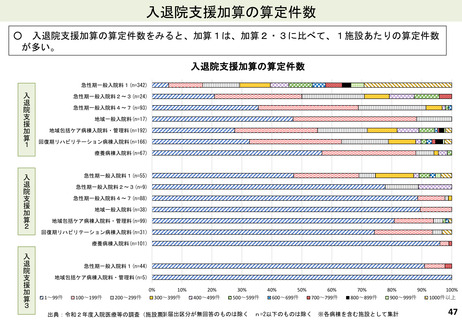

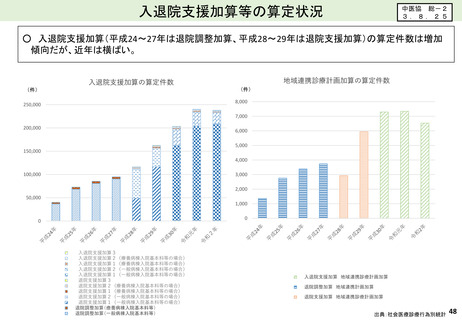

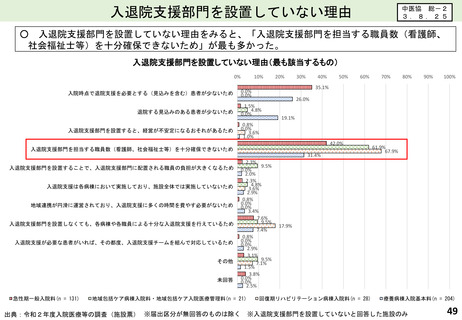

(入退院支援)

・入退院支援部門を設置していない理由をみると、「入退院支援部門を担当する職員数(看護師、社会福祉士等)

を十分確保できないため」が最も多かった。

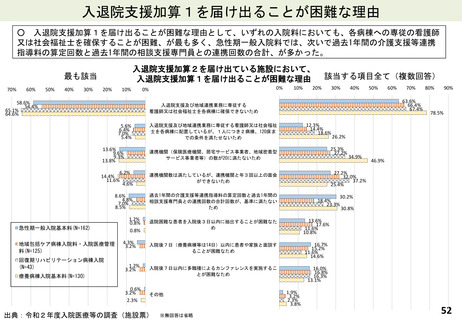

・入退院支援加算1を届け出ることが困難な理由として、「各病棟への専従の看護師又は社会福祉士を確保するこ

とが困難」が最も多かった。

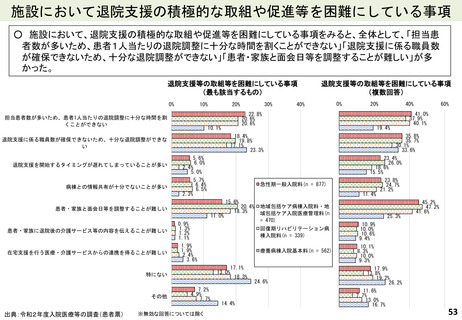

・退院支援の積極的な取組や促進等を困難にしている事項をみると、全体として「担当患者数が多いため、患者

1人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない」「退院支援に係る職員数が確保できないため、十分

な退院調整ができない」「患者・家族と面会日等を調整することが難しい」が多かった。

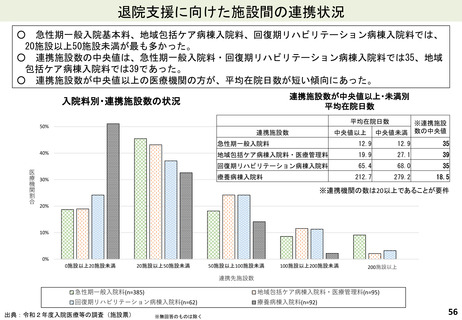

・急性期一般入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料では、連携施設数が20

施設以上50施設未満が最も多く、連携施設数の中央値は、急性期一般入院料・回復期リハビリテーション病棟入

院料では35、地域包括ケア病棟入院料では39であった。

・連携施設数が中央値以上の医療機関の方が、平均在院日数が短い傾向にあった。

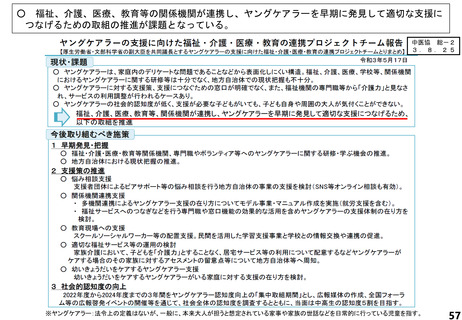

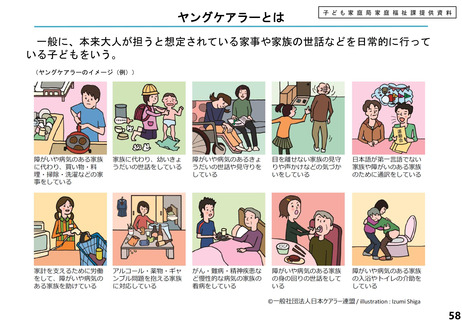

・ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題であること等から表面化しにくく、福祉、介護、医療、教育等の関係

機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるための取組の推進が必要である。

【論点】

○ 病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、地域の関係者との更なる連携や円滑な退

院調整の促進など、入退院支援をさらに推進することに係る評価について、どのように考えるか。

○ ヤングケアラーについては、早期発見や、適切な支援へつなげることが必要であり、関係機関の連携が重要と

されていることから、退院困難な要因を有している患者を抽出し、地域の関係者と協力する仕組みを評価してい

る入退院支援加算において、どのように考えるか。

59