よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(構想の策定・取組の進め方、病床等の医療需要の見込み) (53 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64631.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第5回 10/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

必要病床数について

(案)

•

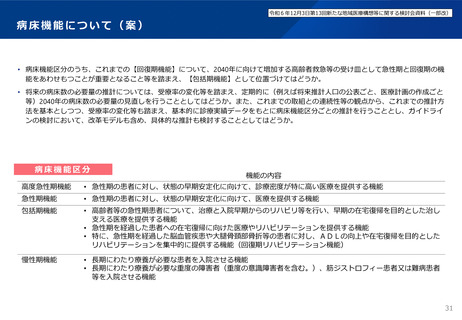

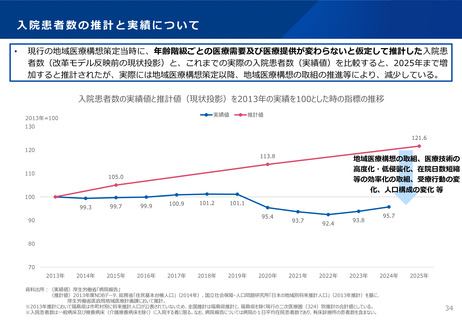

2025年に向けた地域医療構想において、必要病床数は、機能別の病床数の必要量を推計した上で、将来における病床

の機能分化・連携の推進を目的に活用してきた。足元の性・年齢階級別の入院受療率や病床稼働率が変わらないと仮定

し、必要となる病床数の推計(現状投影)した。

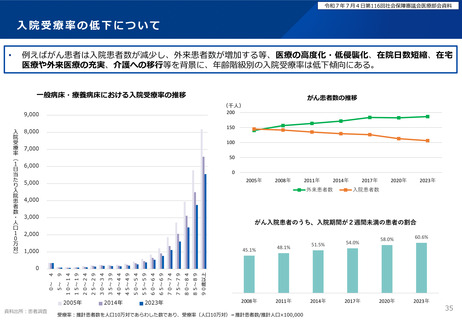

•

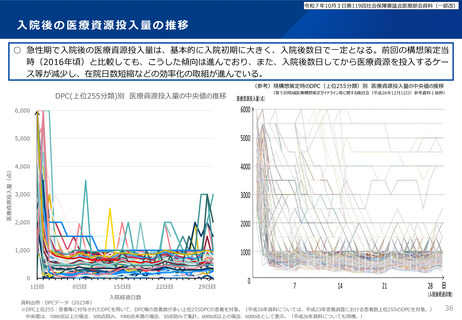

他方、がんをはじめとする急性期の入院医療の提供は効率化が進み、在院日数の減少や、外来治療への移行等の取組が

進んでいる。また、地域医療構想の取組等により入院受療率は低下し、実際の入院患者数は推計よりも減少している。

•

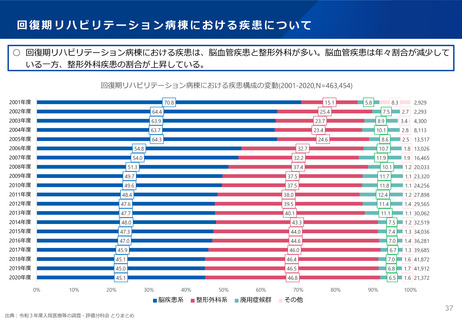

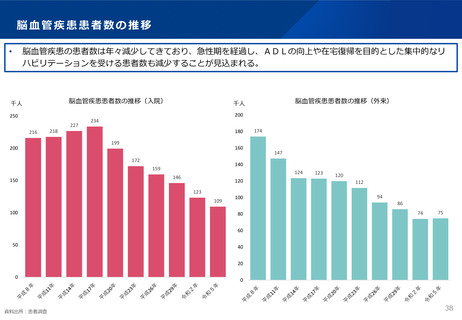

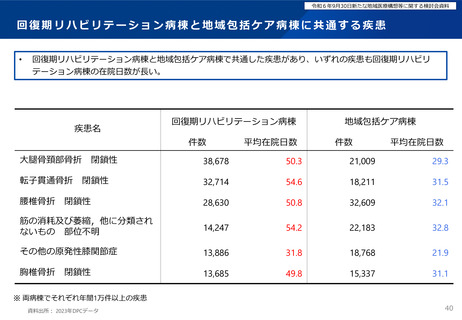

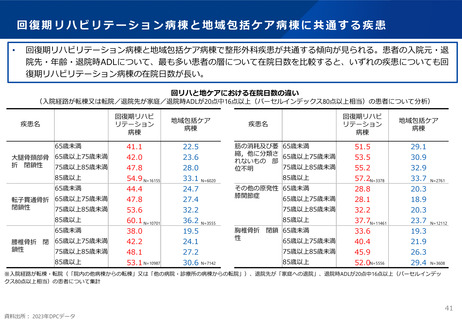

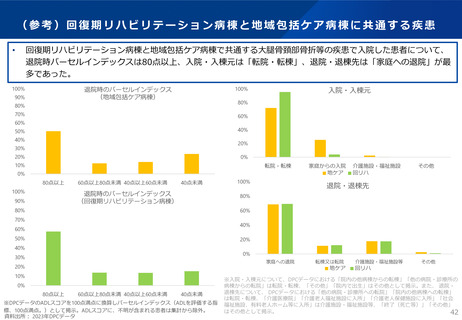

回復期リハビリテーション病棟における疾患は、脳血管疾患と整形外科が多い。脳血管疾患の患者数は、年々減少して

きており、急性期を経過し、ADLの向上や在宅復帰を目的とした集中的なリハビリテーションを受ける患者数も減少

することが考えられる。整形外科疾患について、地域包括ケア病棟と比較して、同じ疾患であっても平均在院日数が長

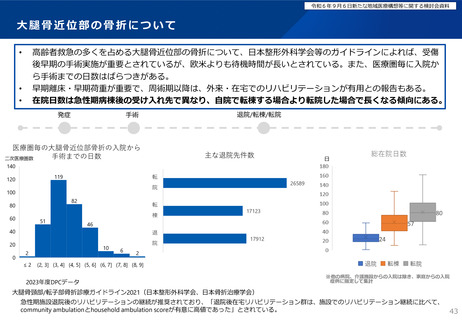

い。大腿骨近位部骨折については、急性期の入院後、自院で急性期以外の病棟に転棟して退院するより、他の医療機関

に転院した場合の方が在院日数は長い傾向がある。

•

今後包括期を担うと期待される病棟が整備されており、急性期の病院から他院でリハビリテーションのため入院される

場合でも個別の協力・連携体制が構築されている事例がある。

•

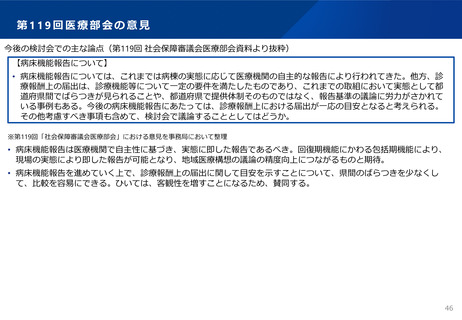

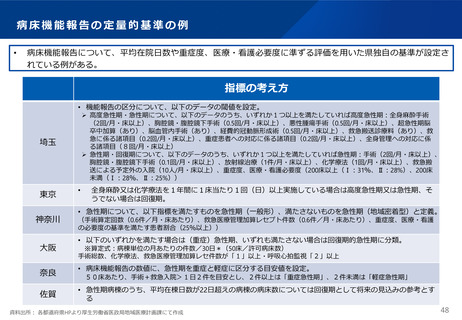

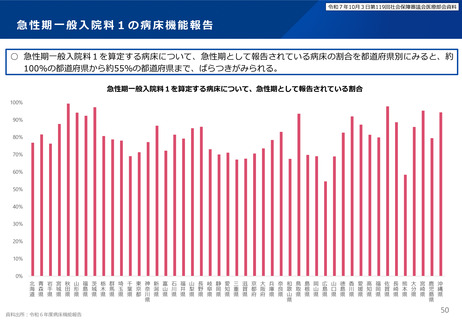

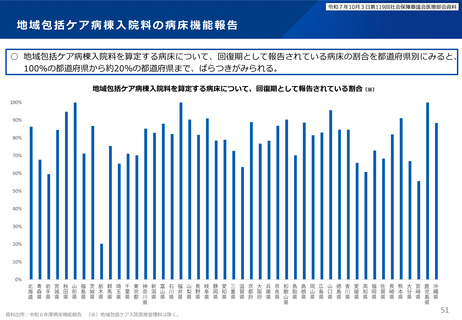

病床機能報告について、県ごとに独自の基準が設定され、報告実態にばらつきがある。

•

必要病床数の算定に当たっては、医療技術の進歩や医療提供の効率化の取組等の複数の要因から受療率は低下してきて

いることを踏まえ、改革モデルとして受療率の低下を組み込んで計算することとしてはどうか。また、包括期機能につ

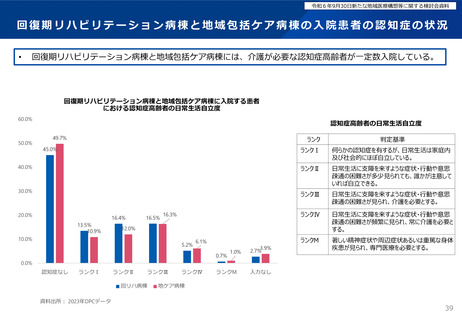

いて急性期機能の病床にかわって高齢者等の急性期患者を受け入れることや回復期リハビリテーションの効率的な提供、

医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組による効率化等を、改革モデルとして組み込むこととしてはどうか。

•

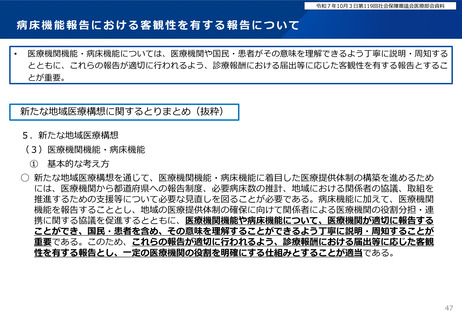

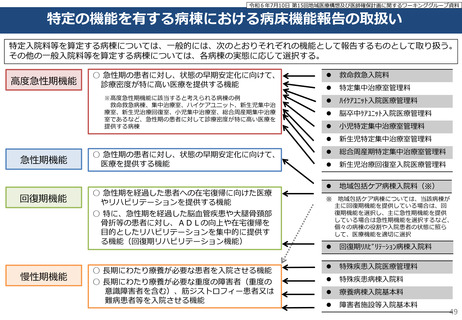

病床機能報告において、病床機能区分の選択にあたって客観的な報告に資するよう、入院料の種類ごとに対応する機能

区分の目安を整理することとしてはどうか。

52

(案)

•

2025年に向けた地域医療構想において、必要病床数は、機能別の病床数の必要量を推計した上で、将来における病床

の機能分化・連携の推進を目的に活用してきた。足元の性・年齢階級別の入院受療率や病床稼働率が変わらないと仮定

し、必要となる病床数の推計(現状投影)した。

•

他方、がんをはじめとする急性期の入院医療の提供は効率化が進み、在院日数の減少や、外来治療への移行等の取組が

進んでいる。また、地域医療構想の取組等により入院受療率は低下し、実際の入院患者数は推計よりも減少している。

•

回復期リハビリテーション病棟における疾患は、脳血管疾患と整形外科が多い。脳血管疾患の患者数は、年々減少して

きており、急性期を経過し、ADLの向上や在宅復帰を目的とした集中的なリハビリテーションを受ける患者数も減少

することが考えられる。整形外科疾患について、地域包括ケア病棟と比較して、同じ疾患であっても平均在院日数が長

い。大腿骨近位部骨折については、急性期の入院後、自院で急性期以外の病棟に転棟して退院するより、他の医療機関

に転院した場合の方が在院日数は長い傾向がある。

•

今後包括期を担うと期待される病棟が整備されており、急性期の病院から他院でリハビリテーションのため入院される

場合でも個別の協力・連携体制が構築されている事例がある。

•

病床機能報告について、県ごとに独自の基準が設定され、報告実態にばらつきがある。

•

必要病床数の算定に当たっては、医療技術の進歩や医療提供の効率化の取組等の複数の要因から受療率は低下してきて

いることを踏まえ、改革モデルとして受療率の低下を組み込んで計算することとしてはどうか。また、包括期機能につ

いて急性期機能の病床にかわって高齢者等の急性期患者を受け入れることや回復期リハビリテーションの効率的な提供、

医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組による効率化等を、改革モデルとして組み込むこととしてはどうか。

•

病床機能報告において、病床機能区分の選択にあたって客観的な報告に資するよう、入院料の種類ごとに対応する機能

区分の目安を整理することとしてはどうか。

52