よむ、つかう、まなぶ。

資料2 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける検討事項等について (57 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

在宅医療に関わる多職種の現状と議論の方向性について

•

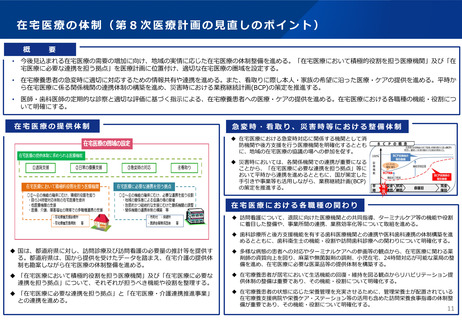

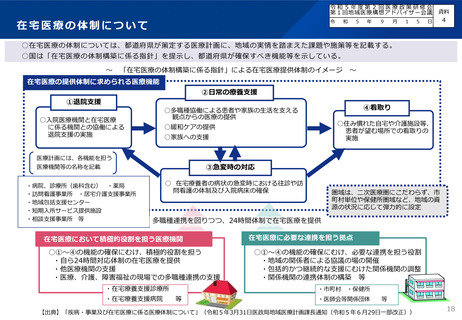

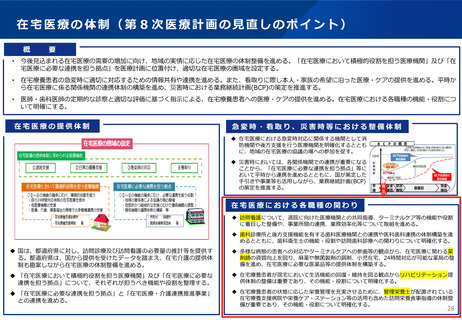

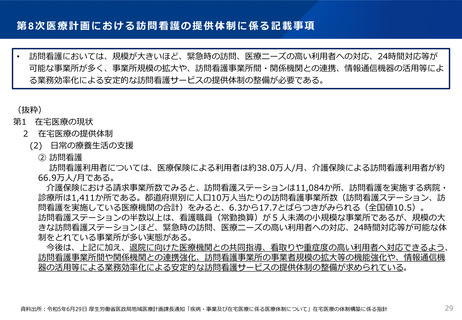

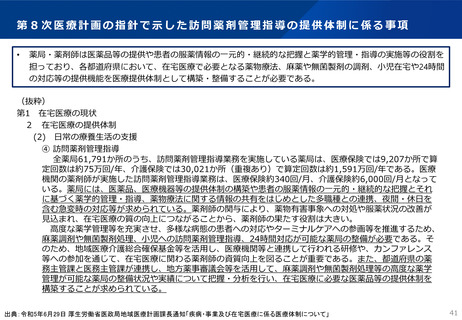

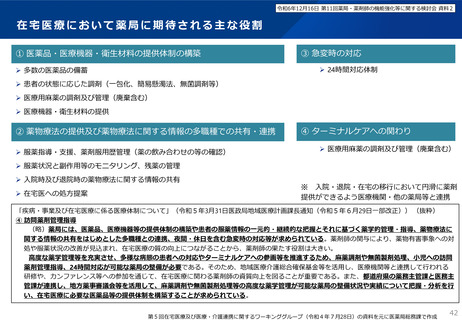

「在宅医療の体制整備に係る指針」においては、地域における「退院支援」「日常の療養生活の支援」「急変時の対応」「在宅で

の看取り」の在宅医療における4つの機能の整備の必要性が示されるとともに、特に「日常の療養生活の支援」における訪問診療、

訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション及び訪問栄養食事指導の役割が位置付けられている。

•

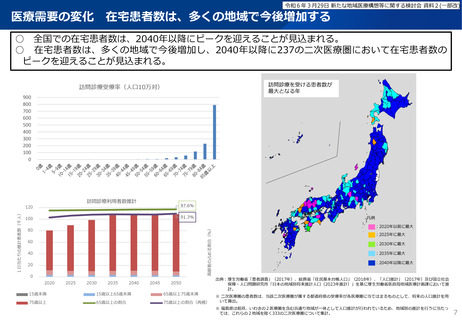

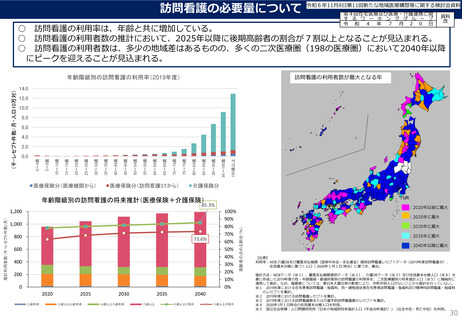

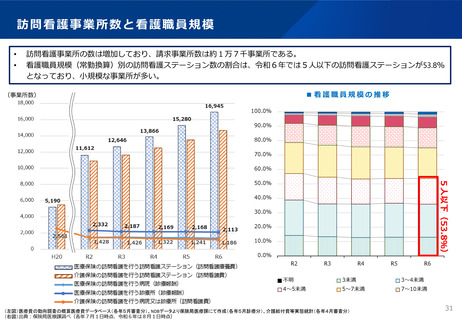

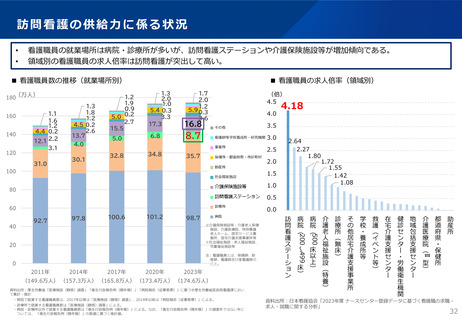

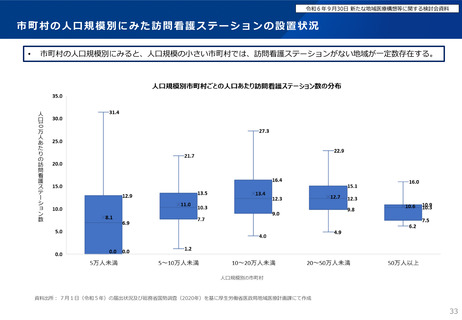

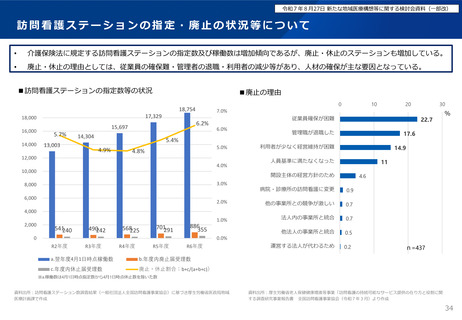

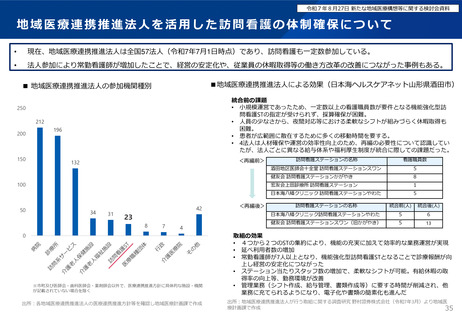

訪問看護の利用者数は、多くの二次医療圏において2040年以降にピークを迎えることが見込まれており、訪問看護事業所数は

年々増加している。一方、市町村毎にみると人口規模の小さい市町村では訪問看護ステーションのない地域が一定数存在しており、

従業員の確保難等の要因により、廃止・休止のステーションも増加している。

•

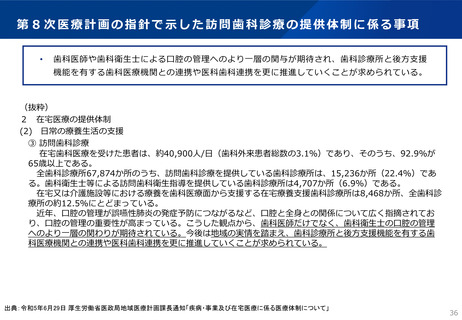

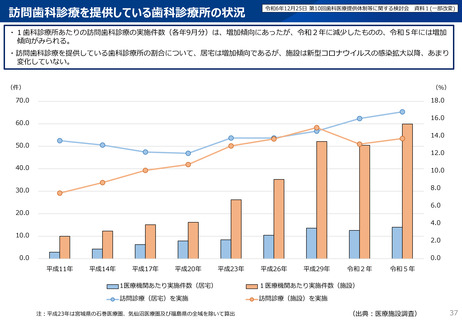

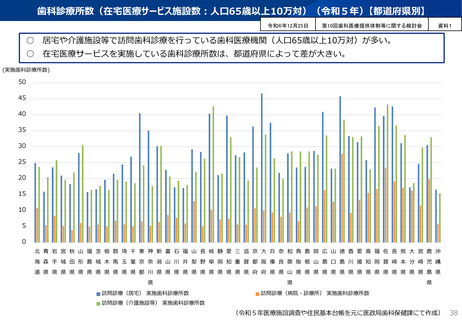

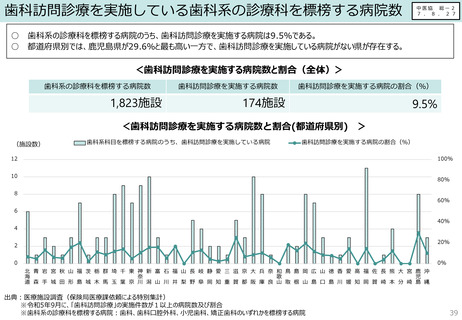

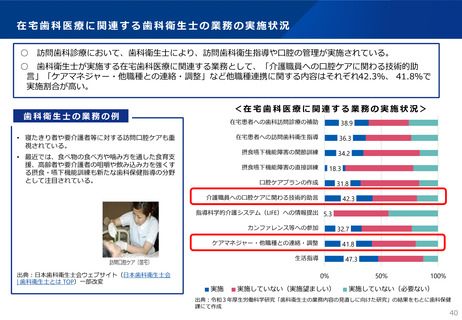

在宅療養患者や入院患者に対する医科歯科連携を含む口腔管理等の訪問歯科診療のニーズは増大しており、歯科医療機関間の連携

が重要となっている。また、歯科衛生士は、在宅歯科医療において訪問歯科衛生指導だけでなく多職種連携における役割も担って

いる。

•

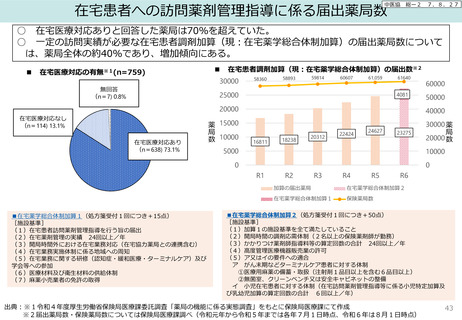

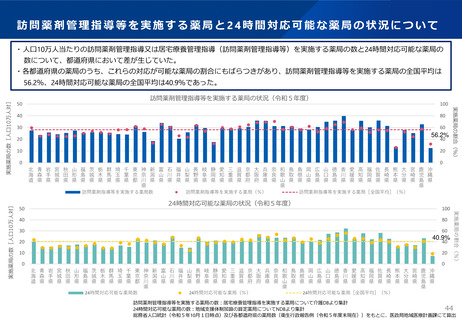

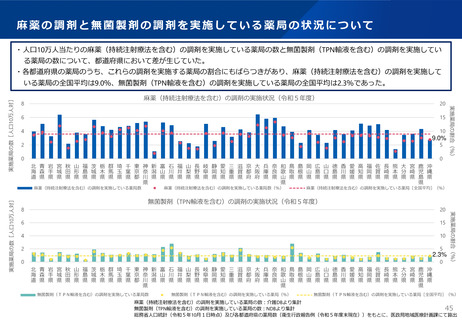

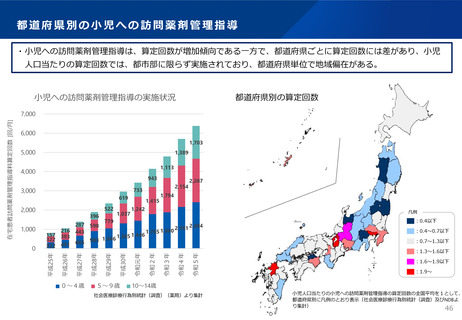

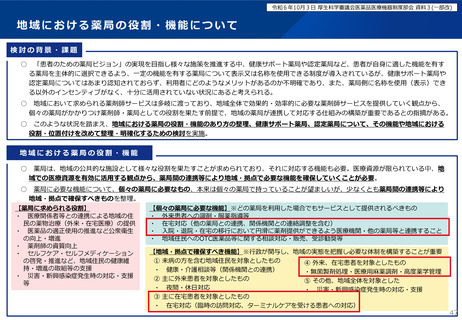

薬局・薬剤師に求められる役割である訪問薬剤管理指導等の対応と24時間対応、麻薬や無菌製剤の調剤、小児在宅等の提供には

地域差が存在している。

•

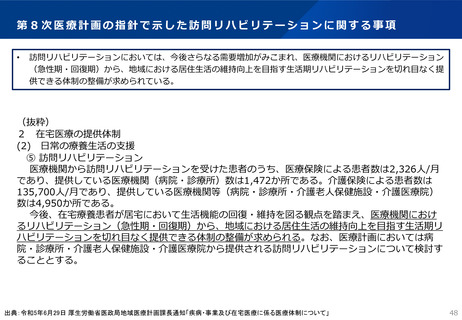

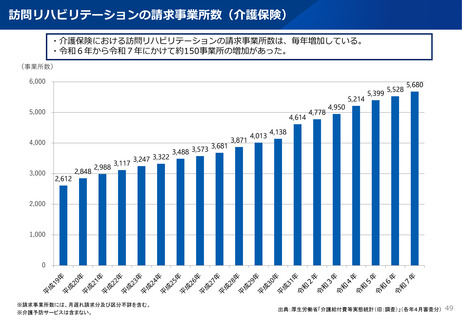

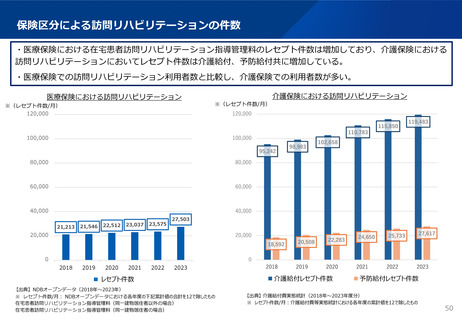

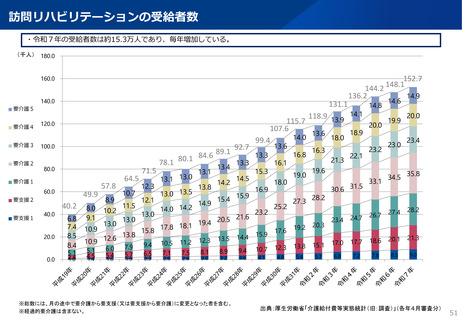

在宅医療の需要が増加する中、日常の療養生活支援を担う訪問リハビリテーションの需要も増加している。

•

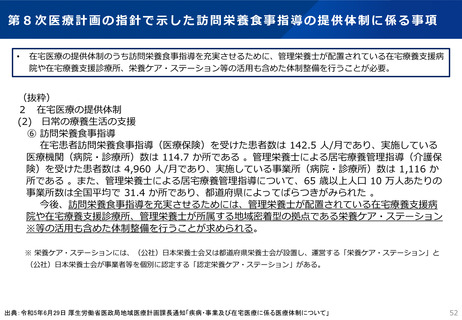

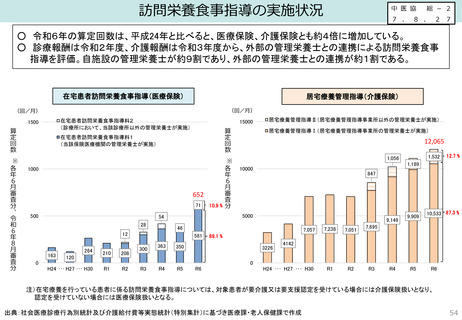

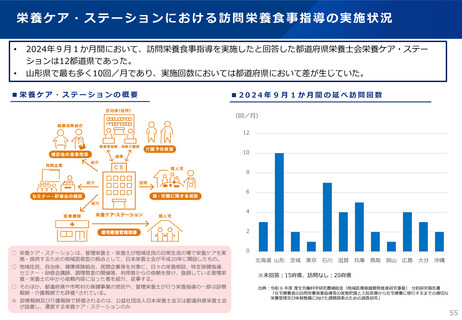

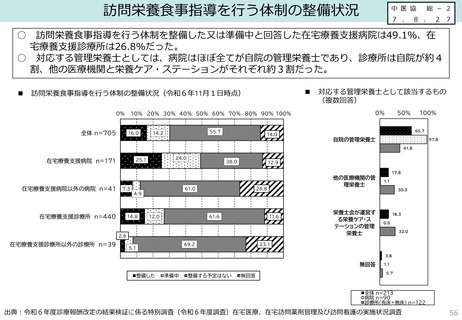

訪問栄養食事指導の件数は増加しているものの、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が所属する地域密着型の拠

点である栄養ケア・ステーション等の活用も含めた体制整備は十分とは言えない。

論点

・在宅医療需要の増加が見込まれる中、各職種が担うサービスについては、人材の確保・医療資源の地域差・質の

高い提供体制の確保等といった課題が挙げられている。今後、在宅医療の効率的・効果的な提供を実施していく

観点から、多職種連携も含めた在宅医療の提供体制についてどのように考えるか。

57

•

「在宅医療の体制整備に係る指針」においては、地域における「退院支援」「日常の療養生活の支援」「急変時の対応」「在宅で

の看取り」の在宅医療における4つの機能の整備の必要性が示されるとともに、特に「日常の療養生活の支援」における訪問診療、

訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション及び訪問栄養食事指導の役割が位置付けられている。

•

訪問看護の利用者数は、多くの二次医療圏において2040年以降にピークを迎えることが見込まれており、訪問看護事業所数は

年々増加している。一方、市町村毎にみると人口規模の小さい市町村では訪問看護ステーションのない地域が一定数存在しており、

従業員の確保難等の要因により、廃止・休止のステーションも増加している。

•

在宅療養患者や入院患者に対する医科歯科連携を含む口腔管理等の訪問歯科診療のニーズは増大しており、歯科医療機関間の連携

が重要となっている。また、歯科衛生士は、在宅歯科医療において訪問歯科衛生指導だけでなく多職種連携における役割も担って

いる。

•

薬局・薬剤師に求められる役割である訪問薬剤管理指導等の対応と24時間対応、麻薬や無菌製剤の調剤、小児在宅等の提供には

地域差が存在している。

•

在宅医療の需要が増加する中、日常の療養生活支援を担う訪問リハビリテーションの需要も増加している。

•

訪問栄養食事指導の件数は増加しているものの、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が所属する地域密着型の拠

点である栄養ケア・ステーション等の活用も含めた体制整備は十分とは言えない。

論点

・在宅医療需要の増加が見込まれる中、各職種が担うサービスについては、人材の確保・医療資源の地域差・質の

高い提供体制の確保等といった課題が挙げられている。今後、在宅医療の効率的・効果的な提供を実施していく

観点から、多職種連携も含めた在宅医療の提供体制についてどのように考えるか。

57