よむ、つかう、まなぶ。

10 研究開発局主要事項 -令和8年度科学技術関係概算要求- (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.html |

| 出典情報 | 令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

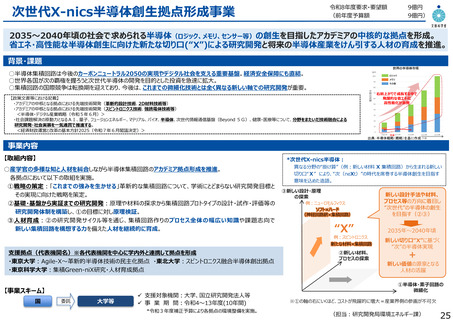

次世代X-nics半導体創生拠点形成事業

令和8年度要求・要望額

(前年度予算額

9億円

9億円)

2035~2040年頃の社会で求められる半導体(ロジック、メモリ、センサー等)の創生を目指したアカデミアの中核的な拠点を形成。

省エネ・高性能な半導体創生に向けた新たな切り口(“X”)による研究開発と将来の半導体産業をけん引する人材の育成を推進。

背景・課題

○半導体集積回路は今後のカーボンニュートラル2050の実現やデジタル社会を支える重要基盤。経済安全保障にも直結。

○世界各国が次の覇権を握ろうと次世代半導体の開発を目的とした投資を急速に拡大。

○集積回路の国際競争は転換期を迎えており、今後は、これまでの微細化技術とは全く異なる新しい軸での研究開発が重要。

【政策文書等における記載】

・アカデミアの中核となる拠点における先端技術開発(革新的設計技術、2D材料技術等)

・アカデミアの中核となる拠点における先端技術開発(スピントロニクス技術、強誘電体技術等)

<半導体・デジタル産業戦略(令和5年6月)>

・社会課題解決の原動力となるAI、量子、フュージョンエネルギー、マテリアル、バイオ、半導体、次世代情報通信基盤(Beyond 5G)、健康・医療等について、分野をまたいだ技術融合による

研究開発・社会実装を一気通貫で推進する。

<経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月閣議決定)>

出典:半導体戦略(概略)を基に作成

事業内容

【取組内容】

*次世代X-nics半導体:

○産学官の多様な知と人材を糾合しながら半導体集積回路のアカデミア拠点形成を推進。

各拠点において以下の取組を実施。

①戦略の策定:「これまでの強みを生かせる」革新的な集積回路について、学術にとどまらない研究開発目標と

その実現に向けた戦略を策定。

②基礎・基盤から実証までの研究開発:原理や材料の探求から集積回路プロトタイプの設計・試作・評価等の

研究開発体制を構築し、①の目標に対し原理検証。

③人材育成:②の研究開発サイクル等を通じ、集積回路作りのプロセス全体の幅広い知識や課題志向で

新しい集積回路を構想する力を備えた人材を継続的に育成。

異なる分野の“掛け算”(例:新しい材料 X 集積回路)から生まれる新しい

切り口“X” により、“次(neXt)”の時代を席巻する半導体創生を目指す

意味を込めた造語。

③新しい設計・原理

の探索

例:ニューロモルフィクス

ソフト×ハード

(神経回路網×集積回路)

“X”

例:スピントロニクス

新たな材料×集積回路

支援拠点(代表機関名)※各代表機関を中心に学内外と連携して拠点を形成

・東京大学:Agile-X~革新的半導体技術の民主化拠点 ・東北大学:スピントロニクス融合半導体創出拠点

・東京科学大学:集積Green-niX研究・人材育成拠点

【事業スキーム】

国

委託

大学等

支援対象機関:大学、国立研究開発法人等

事 業 期 間:令和4~13年度(10年間)

*令和3年度補正予算により各拠点の環境整備を実施。

②新しい材料、

プロセスの探索

新しい設計手法や材料、

プロセス等の方向に着目し

“次世代”の半導体の創生

を目指す(②③)

2035年~2040年頃

新しい切り口“X”に基づく

“次”の半導体実現

+

新しい価値の源泉となる

人材の活躍

①半導体・素子回路の

微細化

※①の軸の右にいくほど、コストが飛躍的に増大=産業界側の参画が不可欠

(担当:研究開発局環境エネルギー課)

25

令和8年度要求・要望額

(前年度予算額

9億円

9億円)

2035~2040年頃の社会で求められる半導体(ロジック、メモリ、センサー等)の創生を目指したアカデミアの中核的な拠点を形成。

省エネ・高性能な半導体創生に向けた新たな切り口(“X”)による研究開発と将来の半導体産業をけん引する人材の育成を推進。

背景・課題

○半導体集積回路は今後のカーボンニュートラル2050の実現やデジタル社会を支える重要基盤。経済安全保障にも直結。

○世界各国が次の覇権を握ろうと次世代半導体の開発を目的とした投資を急速に拡大。

○集積回路の国際競争は転換期を迎えており、今後は、これまでの微細化技術とは全く異なる新しい軸での研究開発が重要。

【政策文書等における記載】

・アカデミアの中核となる拠点における先端技術開発(革新的設計技術、2D材料技術等)

・アカデミアの中核となる拠点における先端技術開発(スピントロニクス技術、強誘電体技術等)

<半導体・デジタル産業戦略(令和5年6月)>

・社会課題解決の原動力となるAI、量子、フュージョンエネルギー、マテリアル、バイオ、半導体、次世代情報通信基盤(Beyond 5G)、健康・医療等について、分野をまたいだ技術融合による

研究開発・社会実装を一気通貫で推進する。

<経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月閣議決定)>

出典:半導体戦略(概略)を基に作成

事業内容

【取組内容】

*次世代X-nics半導体:

○産学官の多様な知と人材を糾合しながら半導体集積回路のアカデミア拠点形成を推進。

各拠点において以下の取組を実施。

①戦略の策定:「これまでの強みを生かせる」革新的な集積回路について、学術にとどまらない研究開発目標と

その実現に向けた戦略を策定。

②基礎・基盤から実証までの研究開発:原理や材料の探求から集積回路プロトタイプの設計・試作・評価等の

研究開発体制を構築し、①の目標に対し原理検証。

③人材育成:②の研究開発サイクル等を通じ、集積回路作りのプロセス全体の幅広い知識や課題志向で

新しい集積回路を構想する力を備えた人材を継続的に育成。

異なる分野の“掛け算”(例:新しい材料 X 集積回路)から生まれる新しい

切り口“X” により、“次(neXt)”の時代を席巻する半導体創生を目指す

意味を込めた造語。

③新しい設計・原理

の探索

例:ニューロモルフィクス

ソフト×ハード

(神経回路網×集積回路)

“X”

例:スピントロニクス

新たな材料×集積回路

支援拠点(代表機関名)※各代表機関を中心に学内外と連携して拠点を形成

・東京大学:Agile-X~革新的半導体技術の民主化拠点 ・東北大学:スピントロニクス融合半導体創出拠点

・東京科学大学:集積Green-niX研究・人材育成拠点

【事業スキーム】

国

委託

大学等

支援対象機関:大学、国立研究開発法人等

事 業 期 間:令和4~13年度(10年間)

*令和3年度補正予算により各拠点の環境整備を実施。

②新しい材料、

プロセスの探索

新しい設計手法や材料、

プロセス等の方向に着目し

“次世代”の半導体の創生

を目指す(②③)

2035年~2040年頃

新しい切り口“X”に基づく

“次”の半導体実現

+

新しい価値の源泉となる

人材の活躍

①半導体・素子回路の

微細化

※①の軸の右にいくほど、コストが飛躍的に増大=産業界側の参画が不可欠

(担当:研究開発局環境エネルギー課)

25