よむ、つかう、まなぶ。

10 研究開発局主要事項 -令和8年度科学技術関係概算要求- (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.html |

| 出典情報 | 令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和8年度要求・要望額

48億円

(前年度予算額

36億円)

※運営費交付金中の推計額含む

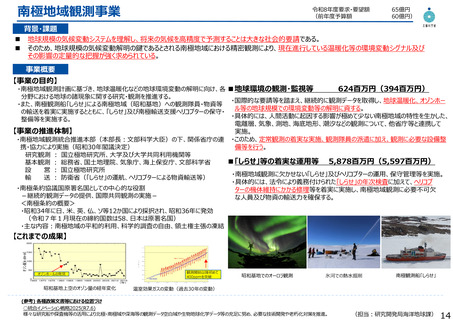

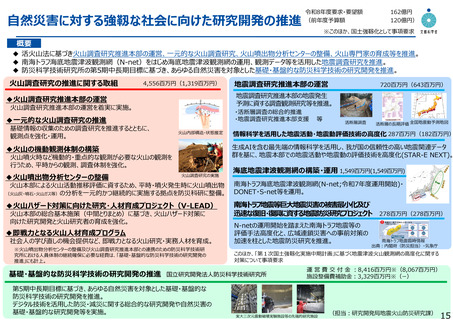

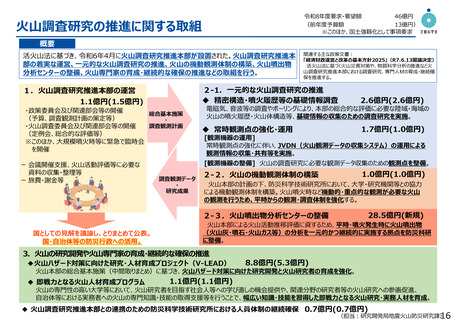

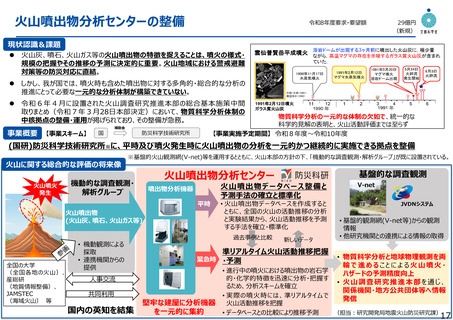

海洋科学技術の発展による国民の安全・安心への貢献

背景・課題

海域地震・火山に関する研究開発や、海洋資源に関する研究開発、無人観測器等の海洋観測機器の研究開発など、海洋科学技術は、国民の安全・安心に直結

する研究分野。四方を海に囲まれた海洋国家である我が国として、その発展に取り組んでいくことは非常に重要。

国土強靱化や、エネルギー問題、経済安全保障の確保など、我が国が抱える社会課題に対し、最先端の海洋科学技術によって貢献していくため、必要な研究開発を

進めていくことが重要。

R5設置

事業概要

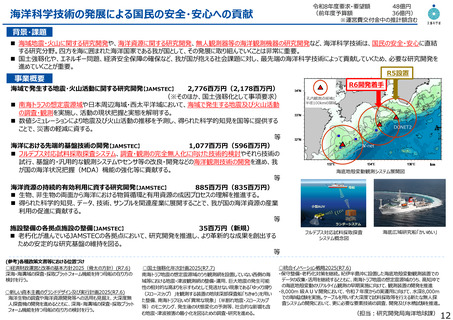

海域で発生する地震・火山活動に関する研究開発【JAMSTEC】

2,776百万円(2,178百万円)

(※そのほか、国土強靱化として事項要求)

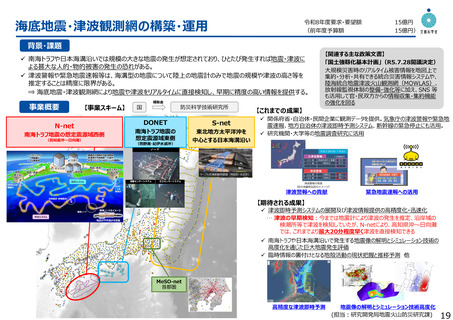

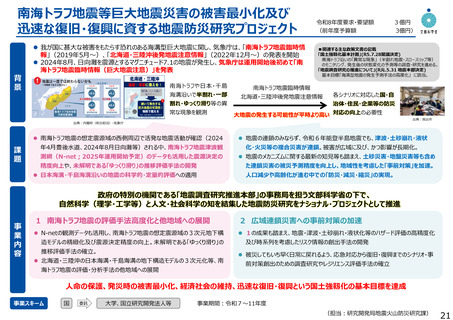

南海トラフの想定震源域や日本周辺海域・西太平洋域において、海域で発生する地震及び火山活動

の調査・観測を実施し、活動の現状把握と実態を解明する。

数値シミュレーションにより地震及び火山活動の推移を予測し、得られた科学的知見を国等に提供する

ことで、災害の軽減に資する。

等

海洋における先端的基盤技術の開発【JAMSTEC】

1,077百万円(596百万円)

フルデプス対応試料採取探査システム、調査・観測の完全無人化に向けた技術的検討やそれら技術の

試行、基盤的・汎用的な観測システムやセンサ等の改良・開発などの海洋観測技術の開発を進め、我

が国の海洋状況把握(MDA)機能の強化等に貢献する。

等

885百万円(835百万円)

海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発【JAMSTEC】

生物、非生物の両面から海洋における物質循環と有用資源の成因プロセスの理解を推進する。

得られた科学的知見、データ、技術、サンプルを関連産業に展開することで、我が国の海洋資源の産業

利用の促進に貢献する。

等

施設整備の各拠点施設の整備【JAMSTEC】

35百万円(新規)

老朽化が進んでいるJAMSTECの各拠点において、研究開発を推進し、より革新的な成果を創出する

ための安定的な研究基盤の維持を図る。

等

(参考)各種政策文書等における位置づけ

○経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針)(R7.6)

深海・海溝域の探査・採取プラットフォーム機能を持つ母船の在り方の

検討を行う。

○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025(R7.6)

海洋生物の調査や海洋資源開発等への活用も見据え、大深度無

人探査機の開発を進めるとともに、深海・海溝域の探査・採取プラット

フォーム機能を持つ母船の在り方の検討を行う。

○国土強靱化年次計画2025(R7.7)

南海トラフ地震の想定震源域のうち観測網を設置していない西側の海

域等における地震・津波観測網の整備・運用、巨大地震の発生可能

性の相対的な高まりを示すものとして見逃せない現象である「ゆっくり滑り

(スロースリップ)」を観測する装置の地球深部探査船「ちきゅう」を用い

た整備、南海トラフ沿いの「異常な現象」(半割れ地震・スロースリップ

等)のモニタリング、発生後の状態変化の予測等、社会的な影響も含

む地震・津波被害の最小化を図るための調査・研究を進める。

R6開発着手

孔内観測点候補と

半径100kmの領域

DONET2

N-net

海底地殻変動観測システム展開図

フルデプス対応試料採取探査

システム概念図

海底広域研究船「かいめい」

○統合イノベーション戦略2025(R7.6)

・保守整備・老朽化対策を継続。紀伊半島沖に設置した海底地殻変動観測装置での

データの収集・活用を継続するとともに、南海トラフ地震の想定震源域のうち、高知沖で

の海底地殻変動のリアルタイム観測の早期実施に向けて、観測装置の開発を推進

・8,000m 級AUV開発において、令和7年度からの実運用に向けて、水深8,000m

での海域試験を実施。ケーブルを用いず大深度で試料採取等を行える新たな無人探

査システムの開発において、更に必要な要素技術の調査、開発及び水槽試験を推進。

(担当:研究開発局海洋地球課)

12

48億円

(前年度予算額

36億円)

※運営費交付金中の推計額含む

海洋科学技術の発展による国民の安全・安心への貢献

背景・課題

海域地震・火山に関する研究開発や、海洋資源に関する研究開発、無人観測器等の海洋観測機器の研究開発など、海洋科学技術は、国民の安全・安心に直結

する研究分野。四方を海に囲まれた海洋国家である我が国として、その発展に取り組んでいくことは非常に重要。

国土強靱化や、エネルギー問題、経済安全保障の確保など、我が国が抱える社会課題に対し、最先端の海洋科学技術によって貢献していくため、必要な研究開発を

進めていくことが重要。

R5設置

事業概要

海域で発生する地震・火山活動に関する研究開発【JAMSTEC】

2,776百万円(2,178百万円)

(※そのほか、国土強靱化として事項要求)

南海トラフの想定震源域や日本周辺海域・西太平洋域において、海域で発生する地震及び火山活動

の調査・観測を実施し、活動の現状把握と実態を解明する。

数値シミュレーションにより地震及び火山活動の推移を予測し、得られた科学的知見を国等に提供する

ことで、災害の軽減に資する。

等

海洋における先端的基盤技術の開発【JAMSTEC】

1,077百万円(596百万円)

フルデプス対応試料採取探査システム、調査・観測の完全無人化に向けた技術的検討やそれら技術の

試行、基盤的・汎用的な観測システムやセンサ等の改良・開発などの海洋観測技術の開発を進め、我

が国の海洋状況把握(MDA)機能の強化等に貢献する。

等

885百万円(835百万円)

海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発【JAMSTEC】

生物、非生物の両面から海洋における物質循環と有用資源の成因プロセスの理解を推進する。

得られた科学的知見、データ、技術、サンプルを関連産業に展開することで、我が国の海洋資源の産業

利用の促進に貢献する。

等

施設整備の各拠点施設の整備【JAMSTEC】

35百万円(新規)

老朽化が進んでいるJAMSTECの各拠点において、研究開発を推進し、より革新的な成果を創出する

ための安定的な研究基盤の維持を図る。

等

(参考)各種政策文書等における位置づけ

○経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針)(R7.6)

深海・海溝域の探査・採取プラットフォーム機能を持つ母船の在り方の

検討を行う。

○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025(R7.6)

海洋生物の調査や海洋資源開発等への活用も見据え、大深度無

人探査機の開発を進めるとともに、深海・海溝域の探査・採取プラット

フォーム機能を持つ母船の在り方の検討を行う。

○国土強靱化年次計画2025(R7.7)

南海トラフ地震の想定震源域のうち観測網を設置していない西側の海

域等における地震・津波観測網の整備・運用、巨大地震の発生可能

性の相対的な高まりを示すものとして見逃せない現象である「ゆっくり滑り

(スロースリップ)」を観測する装置の地球深部探査船「ちきゅう」を用い

た整備、南海トラフ沿いの「異常な現象」(半割れ地震・スロースリップ

等)のモニタリング、発生後の状態変化の予測等、社会的な影響も含

む地震・津波被害の最小化を図るための調査・研究を進める。

R6開発着手

孔内観測点候補と

半径100kmの領域

DONET2

N-net

海底地殻変動観測システム展開図

フルデプス対応試料採取探査

システム概念図

海底広域研究船「かいめい」

○統合イノベーション戦略2025(R7.6)

・保守整備・老朽化対策を継続。紀伊半島沖に設置した海底地殻変動観測装置での

データの収集・活用を継続するとともに、南海トラフ地震の想定震源域のうち、高知沖で

の海底地殻変動のリアルタイム観測の早期実施に向けて、観測装置の開発を推進

・8,000m 級AUV開発において、令和7年度からの実運用に向けて、水深8,000m

での海域試験を実施。ケーブルを用いず大深度で試料採取等を行える新たな無人探

査システムの開発において、更に必要な要素技術の調査、開発及び水槽試験を推進。

(担当:研究開発局海洋地球課)

12