よむ、つかう、まなぶ。

08 科学技術・学術政策局主要事項 -令和8年度科学技術関係概算要求- (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.html |

| 出典情報 | 令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

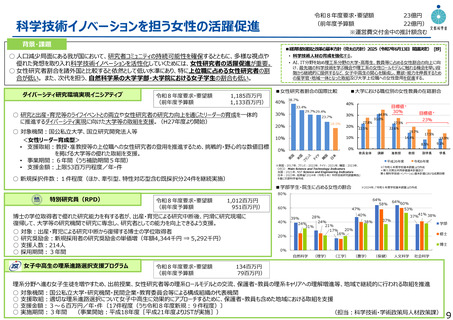

令和8年度要求・要望額

42億円

(前年度予算額

34億円)

※運営費交付金中の推計額

外国人研究者招へい事業

成果例

趣旨・課題

各プログラムの概要

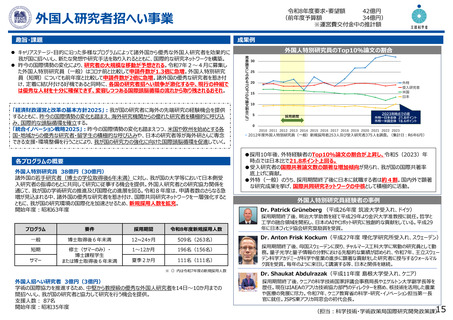

外国人特別研究員 38億円(30億円)

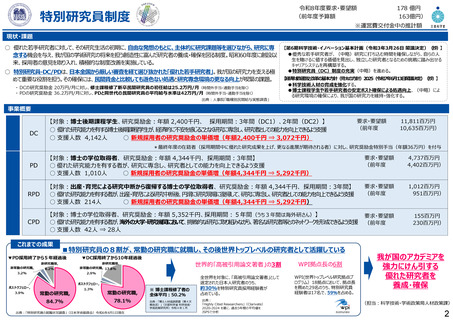

諸外国の若手研究者(博士の学位取得後6年未満)に対し、我が国の大学等において日本側受

入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供。外国人研究者との研究協力関係を

通じて、我が国の学術研究の推進及び国際化の進展を図る。令和8年度は、申請者数のさらなる急

増が見込まれる中、諸外国の優秀な研究者を惹き付け、国際共同研究ネットワークを一層強化すると

ともに、我が国の研究環境の国際化を加速させるため、新規採用人数を拡充。

開始年度:昭和63年度

プログラム

要件

採用期間

令和8年度新規採用人数

一般

博士取得後6年未満

12~24ヶ月

509名(263名)

短期

修士(サマーのみ)・

博士課程学生

または博士取得後6年未満

1~12か月

196名(156名)

夏季2か月

111名(111名)

サマー

※()内は令和7年度の新規採用人数

外国人招へい研究者 3億円(3億円)

学術の国際協力を推進するため、中堅から教授級の優秀な外国人研究者を14日~10か月までの

間招へいし、我が国の研究者と協力して研究を行う機会を提供。

支援人数: 87名

開始年度:昭和35年度

%論文割合(

%)

TOP10

「経済財政運営と改革の基本方針2025」:我が国の研究者に海外の先端研究の経験機会を提供

するとともに、昨今の国際情勢の変化も踏まえ、海外研究機関からの優れた研究者を積極的に呼び込

み、国際的な頭脳循環を確立する。

「統合イノベーション戦略2025」:昨今の国際情勢の変化も踏まえつつ、米国や欧州を始めとする各

国・地域からの優秀な研究者・留学生の積極的な呼び込みや、日本の研究者等が海外研さんに専念

できる支援・環境整備を行うことにより、我が国の研究力の強化に向けた国際頭脳循環を促進していく。

発表論文に占める

キャリアステージ・目的に沿った多様なプログラムによって諸外国から優秀な外国人研究者を効果的に

我が国に招へいし、新たな発想や研究手法を取り入れるとともに、国際的な研究ネットワークを構築。

昨今の国際情勢の変化により、研究者の大規模な移動が予想される。令和7年2~4月に募集し

た外国人特別研究員(一般)はコロナ前と比較して申請件数が1.3倍に急増。外国人特別研究

員(短期)についても前年度と比較して申請件数が2倍に急増。諸外国の優秀な研究者を惹き付

け、定着に結び付ける好機であると同時に、各国の研究者招へい競争が激化する中、現行の枠組で

は優秀な人材を十分に確保できず、変容しつつある国際頭脳循環の流れから取り残されるおそれ。

35

外国人特別研究員のTop10%論文の割合

30

25

20

外特

受入研究者

米国

日本

15

10

5

0

採用期間

2023年時点での差

外特ー日本全体 21.8ポイント

外特ー米国全体 18.6ポイント

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

• 2012年度外国人特別研究員(一般)新規採用者253人及び受入研究者375人を調査。(集計日:R6年6月)

●採用10年後、外特経験者のTop10%論文の割合が上昇し、令和5(2023)年

時点では日本比で21.8ポイント上回る。

●受入研究者の国際共著論文数の顕著な増加傾向が見られ、我が国の国際共著率

底上げに貢献。

●外特(一般)のうち、採用期間終了後に日本に就職する者は約4割。国内外で顕著

な研究成果を挙げ、国際共同研究ネットワークの中核として積極的に活動。

外国人特別研究員経験者の事例

外国人特別研究員経験者の事例

Dr. Patrick Grüneberg (平成26年度 筑波大学受入れ、ドイツ)

採用期間終了後、明治大学助教を経て平成29年より金沢大学准教授に就任。哲学と

工学の融合領域を開拓し、日本のAIやロボット研究に独創的な貢献をしている。平成29

年に日本フィヒテ協会研究奨励賞を受賞。

Dr. Anton Frisk Kockum(平成27年度 理化学研究所受入れ、スウェーデン)

採用期間終了後、母国スウェーデンに戻り、チャルマース工科大学に常勤の研究員として勤

務。量子光学と量子情報の分野における先駆的な業績が認められ、令和7年、王立スウェー

デン科学アカデミーが科学や産業の進歩に顕著な貢献をした研究者に授与するウォールマル

ク賞を受賞。毎年のように来日して講演する等、日本と関係を継続。

Dr. Shaukat Abdulrazak(平成11年度 島根大学受入れ、ケニア)

採用期間終了後、ケニアの科学技術国家評議会事務局長やエゲルトン大学副学長等を

歴任。現在はIAEAのアフリカ技術協力部門のディレクターを務め、核技術を活用した農業

や医療の発展に尽力。令和7年、ケニア教育省の科学・研究・イノベーション担当第一長

官に就任。JSPS東アフリカ同窓会の初代会長。

15

(担当:科学技術・学術政策局国際研究開発政策課)

42億円

(前年度予算額

34億円)

※運営費交付金中の推計額

外国人研究者招へい事業

成果例

趣旨・課題

各プログラムの概要

外国人特別研究員 38億円(30億円)

諸外国の若手研究者(博士の学位取得後6年未満)に対し、我が国の大学等において日本側受

入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供。外国人研究者との研究協力関係を

通じて、我が国の学術研究の推進及び国際化の進展を図る。令和8年度は、申請者数のさらなる急

増が見込まれる中、諸外国の優秀な研究者を惹き付け、国際共同研究ネットワークを一層強化すると

ともに、我が国の研究環境の国際化を加速させるため、新規採用人数を拡充。

開始年度:昭和63年度

プログラム

要件

採用期間

令和8年度新規採用人数

一般

博士取得後6年未満

12~24ヶ月

509名(263名)

短期

修士(サマーのみ)・

博士課程学生

または博士取得後6年未満

1~12か月

196名(156名)

夏季2か月

111名(111名)

サマー

※()内は令和7年度の新規採用人数

外国人招へい研究者 3億円(3億円)

学術の国際協力を推進するため、中堅から教授級の優秀な外国人研究者を14日~10か月までの

間招へいし、我が国の研究者と協力して研究を行う機会を提供。

支援人数: 87名

開始年度:昭和35年度

%論文割合(

%)

TOP10

「経済財政運営と改革の基本方針2025」:我が国の研究者に海外の先端研究の経験機会を提供

するとともに、昨今の国際情勢の変化も踏まえ、海外研究機関からの優れた研究者を積極的に呼び込

み、国際的な頭脳循環を確立する。

「統合イノベーション戦略2025」:昨今の国際情勢の変化も踏まえつつ、米国や欧州を始めとする各

国・地域からの優秀な研究者・留学生の積極的な呼び込みや、日本の研究者等が海外研さんに専念

できる支援・環境整備を行うことにより、我が国の研究力の強化に向けた国際頭脳循環を促進していく。

発表論文に占める

キャリアステージ・目的に沿った多様なプログラムによって諸外国から優秀な外国人研究者を効果的に

我が国に招へいし、新たな発想や研究手法を取り入れるとともに、国際的な研究ネットワークを構築。

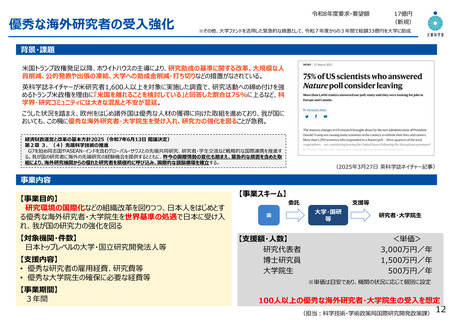

昨今の国際情勢の変化により、研究者の大規模な移動が予想される。令和7年2~4月に募集し

た外国人特別研究員(一般)はコロナ前と比較して申請件数が1.3倍に急増。外国人特別研究

員(短期)についても前年度と比較して申請件数が2倍に急増。諸外国の優秀な研究者を惹き付

け、定着に結び付ける好機であると同時に、各国の研究者招へい競争が激化する中、現行の枠組で

は優秀な人材を十分に確保できず、変容しつつある国際頭脳循環の流れから取り残されるおそれ。

35

外国人特別研究員のTop10%論文の割合

30

25

20

外特

受入研究者

米国

日本

15

10

5

0

採用期間

2023年時点での差

外特ー日本全体 21.8ポイント

外特ー米国全体 18.6ポイント

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

• 2012年度外国人特別研究員(一般)新規採用者253人及び受入研究者375人を調査。(集計日:R6年6月)

●採用10年後、外特経験者のTop10%論文の割合が上昇し、令和5(2023)年

時点では日本比で21.8ポイント上回る。

●受入研究者の国際共著論文数の顕著な増加傾向が見られ、我が国の国際共著率

底上げに貢献。

●外特(一般)のうち、採用期間終了後に日本に就職する者は約4割。国内外で顕著

な研究成果を挙げ、国際共同研究ネットワークの中核として積極的に活動。

外国人特別研究員経験者の事例

外国人特別研究員経験者の事例

Dr. Patrick Grüneberg (平成26年度 筑波大学受入れ、ドイツ)

採用期間終了後、明治大学助教を経て平成29年より金沢大学准教授に就任。哲学と

工学の融合領域を開拓し、日本のAIやロボット研究に独創的な貢献をしている。平成29

年に日本フィヒテ協会研究奨励賞を受賞。

Dr. Anton Frisk Kockum(平成27年度 理化学研究所受入れ、スウェーデン)

採用期間終了後、母国スウェーデンに戻り、チャルマース工科大学に常勤の研究員として勤

務。量子光学と量子情報の分野における先駆的な業績が認められ、令和7年、王立スウェー

デン科学アカデミーが科学や産業の進歩に顕著な貢献をした研究者に授与するウォールマル

ク賞を受賞。毎年のように来日して講演する等、日本と関係を継続。

Dr. Shaukat Abdulrazak(平成11年度 島根大学受入れ、ケニア)

採用期間終了後、ケニアの科学技術国家評議会事務局長やエゲルトン大学副学長等を

歴任。現在はIAEAのアフリカ技術協力部門のディレクターを務め、核技術を活用した農業

や医療の発展に尽力。令和7年、ケニア教育省の科学・研究・イノベーション担当第一長

官に就任。JSPS東アフリカ同窓会の初代会長。

15

(担当:科学技術・学術政策局国際研究開発政策課)