よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3-2 (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

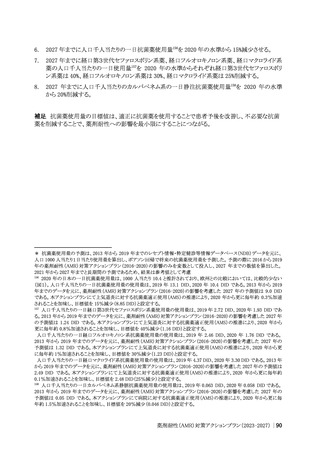

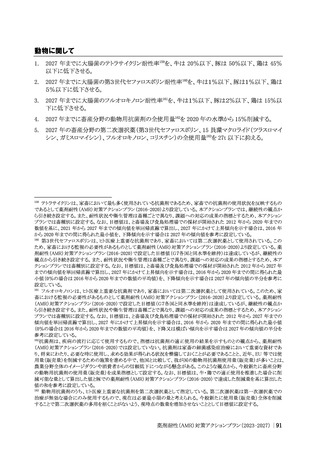

戦略 1.1 国民に対する薬剤耐性の知識、理解に関す

る普及啓発・教育活動の推進

背景

○

国を挙げて薬剤耐性(AMR)対策を推進するためには、薬剤耐性(AMR)や抗微生物薬に関す

る国民の理解が必要不可欠である。「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)」が策定

されて以降、各地での様々な教育資材やツールの配布、ウェブサイトやメディアを通じた情報発信、

普及啓発イベント等を通じて国民向けの教育啓発活動が行われてきた。

○

また、学校教育の現場では、中学校・高等学校において、保健教育の一環として、感染症対策

や医薬品を正しく使用する必要性についての指導を実施している21。

○

しかし、2020 年に我が国で行われた意識調査では、「薬剤耐性という言葉を聞いたことがある」と

回答した人は全体の4割から5割程度であり22,23、薬剤耐性(AMR)の認知度は高い水準にあるとは

言えない。また、抗微生物薬に関する正しい知識の浸透もまだ十分ではなく、例えば、2022 年に

我が国で行われた意識調査では、「『抗菌薬・抗生物質はウイルスをやっつける』は間違い」と正し

く回答した人は 16.4%と少なく、「『抗菌薬・抗生物質は治ったら早くやめる方がよい』は間違い」と正

しく回答した人も 28.3%にとどまった24。

〇

また、上記の意識調査では、「家にとってある抗菌薬・抗生物質がある」との回答は 27.4%、「とっ

ておいた抗菌薬・抗生物質を自分で飲んだことがある」との回答は 25.5%であり、自己判断で抗微

生物薬を使用する人が一定数存在している。さらに、2020 年の意識調査では、抗菌薬を処方され

たときに 34.6%の人が正しく飲み切っていなかった25。このように抗微生物薬を不適切な量や期間

使用することは、薬剤耐性(AMR)の出現を促すことにつながる。

○

このため、国民に対する薬剤耐性(AMR)に関する知識、理解に関する普及啓発・教育活動を進

めることが重要である。特に、抗微生物薬が処方される機会が多い小児やその保護者、高齢者と

いった特定層に対象を絞った啓発活動も引き続き重要と考えられる26。なお、普及啓発活動にあた

っては、薬剤耐性感染症(ARI)患者等に対する差別が生じないよう留意することも重要である。

21

文部科学省 「健康な生活を送るために(令和2年度版)」(高校生用)

内閣府、薬が効かない(薬剤耐性)感染症に関する世論調査(令和元年8月)

23

厚生労働科学研究大曲班、厚生労働行政推進調査事業費研究「薬剤耐性(AMR)アクションプランの実行に関する研究」

(2020 年5月)

24

抗菌薬意識調査レポート 2022(2022 年8月:インターネット調査)、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

AMR 臨床リファレンスセンター(https://amr.ncgm.go.jp/pdf/20220930_report_press.pdf)

25

抗菌薬意識調査レポート 2020(2020 年8月:インターネット調査)、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

AMR 臨床リファレンスセンター(https://amr.ncgm.go.jp/pdf/20201006_report.pdf)

26

Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016, Ministère du Travail, de L’emploi et de la Santé, France, 2011

22

薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027) | 24

る普及啓発・教育活動の推進

背景

○

国を挙げて薬剤耐性(AMR)対策を推進するためには、薬剤耐性(AMR)や抗微生物薬に関す

る国民の理解が必要不可欠である。「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)」が策定

されて以降、各地での様々な教育資材やツールの配布、ウェブサイトやメディアを通じた情報発信、

普及啓発イベント等を通じて国民向けの教育啓発活動が行われてきた。

○

また、学校教育の現場では、中学校・高等学校において、保健教育の一環として、感染症対策

や医薬品を正しく使用する必要性についての指導を実施している21。

○

しかし、2020 年に我が国で行われた意識調査では、「薬剤耐性という言葉を聞いたことがある」と

回答した人は全体の4割から5割程度であり22,23、薬剤耐性(AMR)の認知度は高い水準にあるとは

言えない。また、抗微生物薬に関する正しい知識の浸透もまだ十分ではなく、例えば、2022 年に

我が国で行われた意識調査では、「『抗菌薬・抗生物質はウイルスをやっつける』は間違い」と正し

く回答した人は 16.4%と少なく、「『抗菌薬・抗生物質は治ったら早くやめる方がよい』は間違い」と正

しく回答した人も 28.3%にとどまった24。

〇

また、上記の意識調査では、「家にとってある抗菌薬・抗生物質がある」との回答は 27.4%、「とっ

ておいた抗菌薬・抗生物質を自分で飲んだことがある」との回答は 25.5%であり、自己判断で抗微

生物薬を使用する人が一定数存在している。さらに、2020 年の意識調査では、抗菌薬を処方され

たときに 34.6%の人が正しく飲み切っていなかった25。このように抗微生物薬を不適切な量や期間

使用することは、薬剤耐性(AMR)の出現を促すことにつながる。

○

このため、国民に対する薬剤耐性(AMR)に関する知識、理解に関する普及啓発・教育活動を進

めることが重要である。特に、抗微生物薬が処方される機会が多い小児やその保護者、高齢者と

いった特定層に対象を絞った啓発活動も引き続き重要と考えられる26。なお、普及啓発活動にあた

っては、薬剤耐性感染症(ARI)患者等に対する差別が生じないよう留意することも重要である。

21

文部科学省 「健康な生活を送るために(令和2年度版)」(高校生用)

内閣府、薬が効かない(薬剤耐性)感染症に関する世論調査(令和元年8月)

23

厚生労働科学研究大曲班、厚生労働行政推進調査事業費研究「薬剤耐性(AMR)アクションプランの実行に関する研究」

(2020 年5月)

24

抗菌薬意識調査レポート 2022(2022 年8月:インターネット調査)、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

AMR 臨床リファレンスセンター(https://amr.ncgm.go.jp/pdf/20220930_report_press.pdf)

25

抗菌薬意識調査レポート 2020(2020 年8月:インターネット調査)、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

AMR 臨床リファレンスセンター(https://amr.ncgm.go.jp/pdf/20201006_report.pdf)

26

Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016, Ministère du Travail, de L’emploi et de la Santé, France, 2011

22

薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027) | 24