よむ、つかう、まなぶ。

総-3在宅について(その4) (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

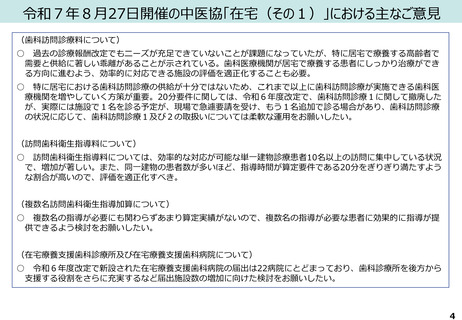

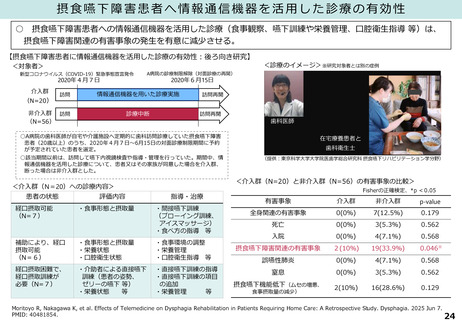

摂食嚥下障害患者へ情報通信機器を活用した診療の有効性

○ 摂食嚥下障害患者への情報通信機器を活用した診療(食事観察、嚥下訓練や栄養管理、口腔衛生指導 等)は、

摂食嚥下障害関連の有害事象の発生を有意に減少させる。

【摂食嚥下障害患者に情報通信機器を活用した診療の有効性:後ろ向き研究】

<診療のイメージ>※研究対象者とは別の症例

<対象者>

新型コロナウイルス(COVID-19)緊急事態宣言発令

2020年4月7日

介入群

(N=20)

訪問

A病院の診療制限解除(対面診療の再開)

2020年6月15日

情報通信機器を用いた診療実施

訪問再開

診療中断

訪問再開

非介入群 訪問

(N=56)

歯科医師

○A病院の歯科医師が自宅や介護施設へ定期的に歯科訪問診療していた摂食嚥下障害

患者(20歳以上)のうち、2020年4月7日~6月15日の対面診療制限期間に予約

が予定されていた患者を選定。

○該当期間以前は、訪問して嚥下内視鏡検査や指導・管理を行っていた。期間中、情

報通信機器を活用した診療について、患者又はその家族が同意した場合を介入群、

断った場合は非介入群とした。

経口摂取可能

(N=7)

評価内容

・食事形態と摂取量

歯科衛生士

(提供:東京科学大学大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野)

<介入群(N=20)と非介入群(N=56)の有害事象の比較>

<介入群(N=20)への診療内容>

患者の状態

在宅療養患者と

指導・治療

・間接嚥下訓練

(ブローイング訓練、

アイスマッサージ)

・食べ方の指導 等

補助により、経口

摂取可能

(N=6)

・食事形態と摂取量

・栄養状態

・口腔衛生状態

・食事環境の調整

・栄養管理

・口腔衛生指導 等

経口摂取困難で、

経口摂取訓練が

必要(N=7)

・介助者による直接嚥下

訓練(患者の姿勢、

ゼリーの嚥下 等)

・栄養状態

等

・直接嚥下訓練の指導

・直接嚥下訓練の項目

の追加

・栄養管理

等

Fisherの正確検定、*p < 0.05

有害事象

介入群

非介入群

p-value

全身関連の有害事象

0(0%)

7(12.5%)

0.179

死亡

0(0%)

3(5.3%)

0.562

入院

0(0%)

4(7.1%)

0.568

摂食嚥下障害関連の有害事象

2(10%)

19(33.9%)

0.046※

誤嚥性肺炎

0(0%)

4(7.1%)

0.568

窒息

0(0%)

3(5.3%)

0.562

摂食嚥下機能低下(ムセの増悪、

2(10%)

16(28.6%)

0.129

食事摂取量の減少)

Moritoyo R, Nakagawa K, et al. Effects of Telemedicine on Dysphagia Rehabilitation in Patients Requiring Home Care: A Retrospective Study. Dysphagia. 2025 Jun 7.

PMID: 40481854.

24

○ 摂食嚥下障害患者への情報通信機器を活用した診療(食事観察、嚥下訓練や栄養管理、口腔衛生指導 等)は、

摂食嚥下障害関連の有害事象の発生を有意に減少させる。

【摂食嚥下障害患者に情報通信機器を活用した診療の有効性:後ろ向き研究】

<診療のイメージ>※研究対象者とは別の症例

<対象者>

新型コロナウイルス(COVID-19)緊急事態宣言発令

2020年4月7日

介入群

(N=20)

訪問

A病院の診療制限解除(対面診療の再開)

2020年6月15日

情報通信機器を用いた診療実施

訪問再開

診療中断

訪問再開

非介入群 訪問

(N=56)

歯科医師

○A病院の歯科医師が自宅や介護施設へ定期的に歯科訪問診療していた摂食嚥下障害

患者(20歳以上)のうち、2020年4月7日~6月15日の対面診療制限期間に予約

が予定されていた患者を選定。

○該当期間以前は、訪問して嚥下内視鏡検査や指導・管理を行っていた。期間中、情

報通信機器を活用した診療について、患者又はその家族が同意した場合を介入群、

断った場合は非介入群とした。

経口摂取可能

(N=7)

評価内容

・食事形態と摂取量

歯科衛生士

(提供:東京科学大学大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野)

<介入群(N=20)と非介入群(N=56)の有害事象の比較>

<介入群(N=20)への診療内容>

患者の状態

在宅療養患者と

指導・治療

・間接嚥下訓練

(ブローイング訓練、

アイスマッサージ)

・食べ方の指導 等

補助により、経口

摂取可能

(N=6)

・食事形態と摂取量

・栄養状態

・口腔衛生状態

・食事環境の調整

・栄養管理

・口腔衛生指導 等

経口摂取困難で、

経口摂取訓練が

必要(N=7)

・介助者による直接嚥下

訓練(患者の姿勢、

ゼリーの嚥下 等)

・栄養状態

等

・直接嚥下訓練の指導

・直接嚥下訓練の項目

の追加

・栄養管理

等

Fisherの正確検定、*p < 0.05

有害事象

介入群

非介入群

p-value

全身関連の有害事象

0(0%)

7(12.5%)

0.179

死亡

0(0%)

3(5.3%)

0.562

入院

0(0%)

4(7.1%)

0.568

摂食嚥下障害関連の有害事象

2(10%)

19(33.9%)

0.046※

誤嚥性肺炎

0(0%)

4(7.1%)

0.568

窒息

0(0%)

3(5.3%)

0.562

摂食嚥下機能低下(ムセの増悪、

2(10%)

16(28.6%)

0.129

食事摂取量の減少)

Moritoyo R, Nakagawa K, et al. Effects of Telemedicine on Dysphagia Rehabilitation in Patients Requiring Home Care: A Retrospective Study. Dysphagia. 2025 Jun 7.

PMID: 40481854.

24