よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能・医療従事者の確保) (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61146.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第2回 8/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

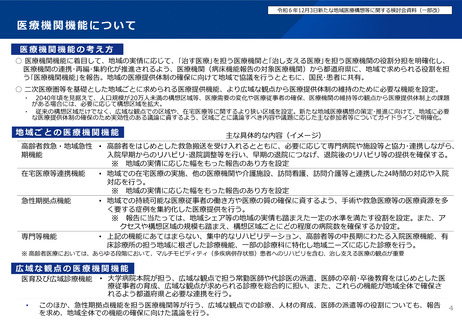

医療機関機能について(案)

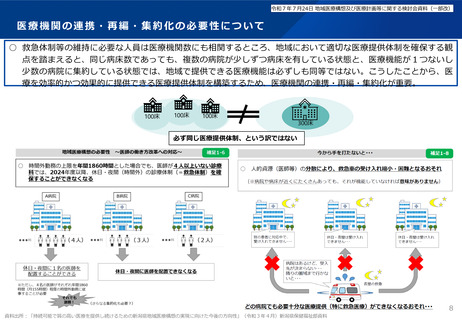

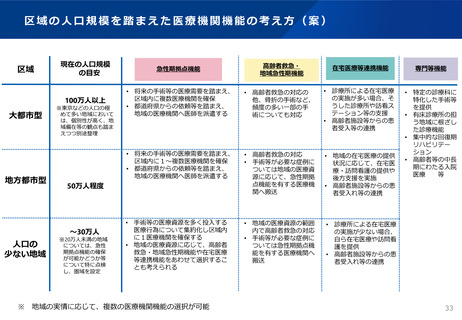

• 「新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめ 」において、急性期拠点機能について【報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえ

た一定の水準を満たす 役割を設定。】、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能については、【地域の実情に応じた幅をもった報告のあ

り方を設定】とされている。

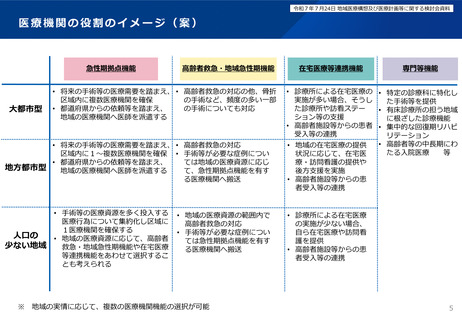

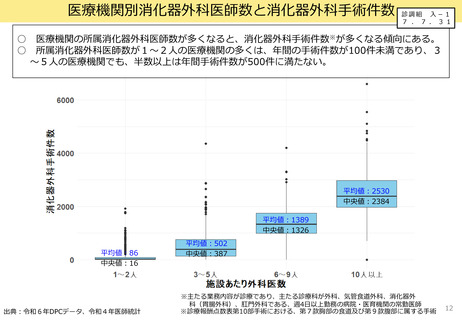

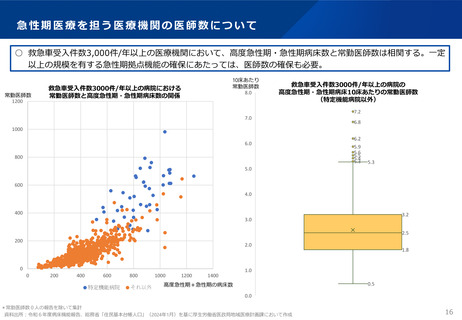

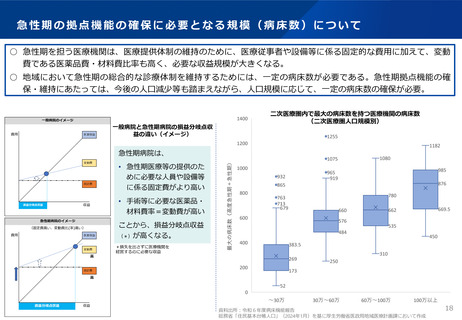

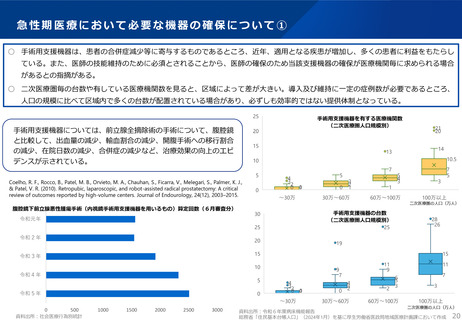

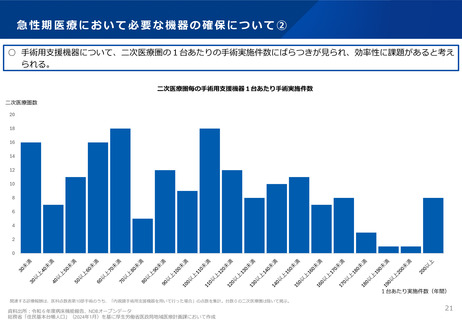

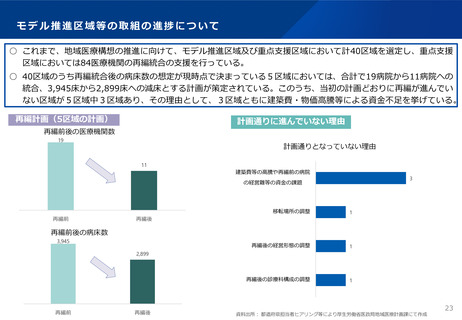

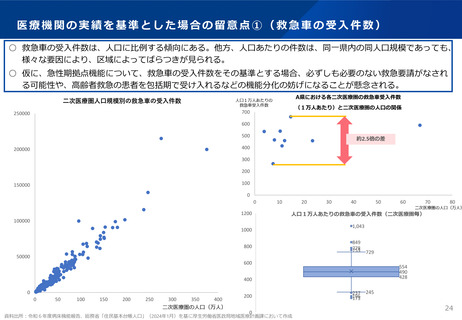

• 急性期拠点機能は、地域において急性期医療に係る症例や医療資源等を集約することが必要。地域で急性期の拠点として必要な機能の数については、

人口規模等を踏まえながら検討する必要があり、また、どの医療機関が当該機能を担うかについては、手術件数、救急車の受入台数などの診療実績

をもとに、建築時期や地理的条件なども踏まえながら、地域において協議する必要がある。

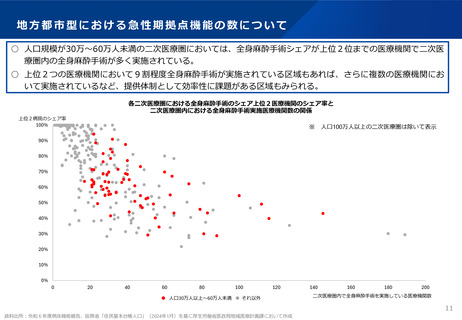

• 人口の少ない地域においては、当該地域内で急性期拠点機能を確保することが考えられるが、一定の人口規模のある地方都市型においては、複数の

急性期拠点機能を確保することが考えられる。

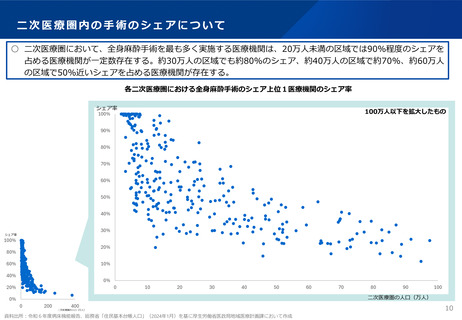

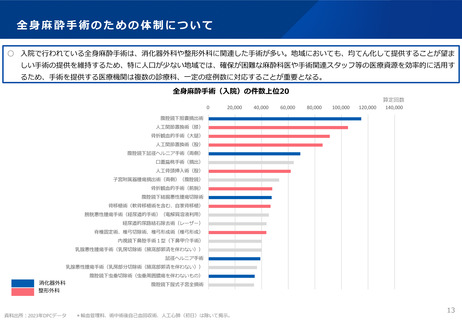

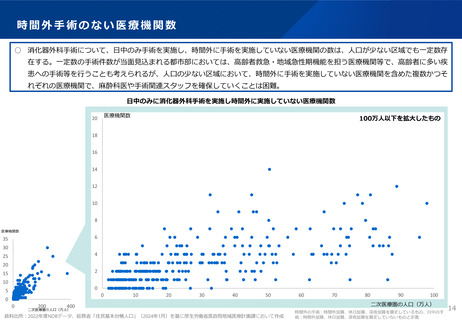

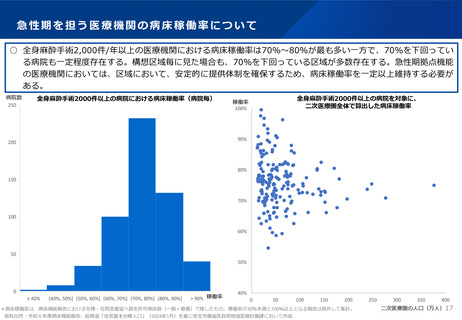

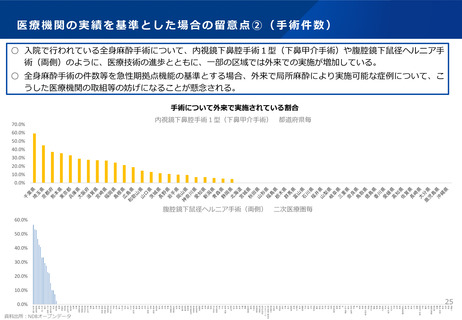

• 消化器外科や整形外科など、高齢者に限らず頻度の高い全身麻酔手術の実施体制は地域で確保する必要があり、そのための麻酔科医を効率的に確保

するためには、手術を提供する医療機関において複数の診療科、一定の症例数に対応することが求められる。一方で、特に人口の少ない地域では麻

酔科医を確保していくことが困難。

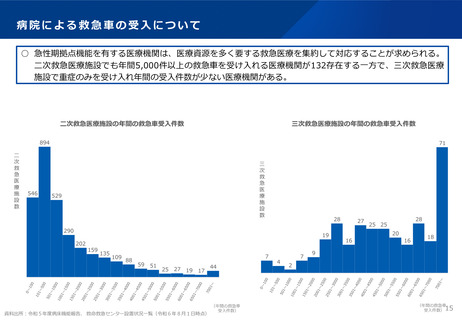

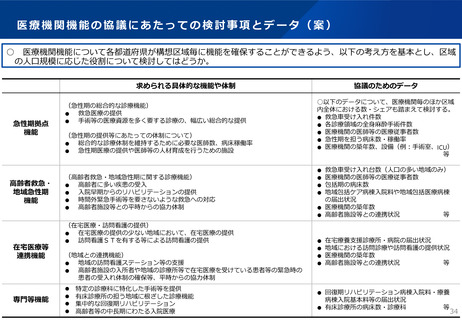

• 地域において急性期拠点機能に関する協議を行う際には、救急車の件数、全身麻酔の手術件数、緊急手術の件数、高度急性期及び急性期の病床数・

稼働率医師数等の医療の提供状況等に関するデータの他、医療機関の築年数や医療機器の状況等も参考とすることが考えられる。

• その際、救急車受入れ件数のような、機械的な要件を満たした場合に当該機能を選択するといった制度設計にすると、医療機関にとって目標値のよ

うな扱いになり、適切な機能分化に影響を与えることも懸念されることには留意が必要。

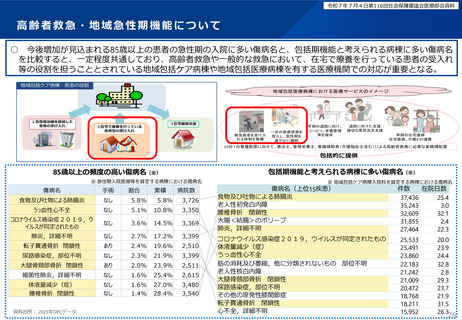

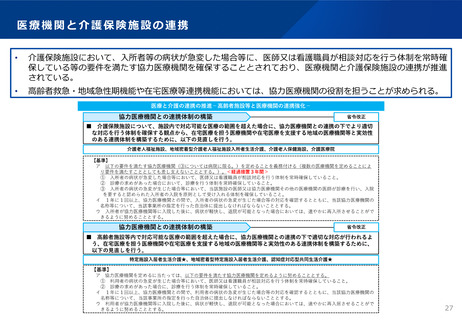

• 高齢者救急・地域急性期機能は、地域における一次救急等の機能が求められるほか、在宅医療等連携機能とともに、高齢者施設等との協力体制が求

められる。

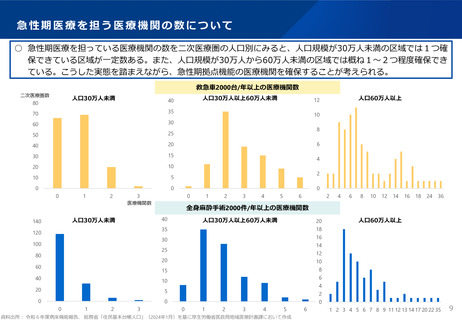

• 急性期拠点機能の数については、人口の少ない地域については一つ、地方都市型等における拠点機能の数は人口規模に応じて設定することとしては

どうか。東京などの人口の極めて多い地域においては、個別性が高く地域格差是正や医師偏在などの課題が指摘されていることも踏まえ、その取扱

いについては例外的に定めることとしてはどうか。

• 急性期拠点機能について、地域で協議する際には、救急車の件数、全身麻酔の手術件数、緊急手術の件数、急性期を担う病床数・稼働率、医師数等

の医療の提供状況等に関するデータの他、医療機関の築年数等、今後必要となる施設整備などの観点も参考にすることとしてはどうか。なお、それ

らの値については、絶対的な基準とした場合の留意点も踏まえて整理することとしてはどうか。

• 高齢者救急・地域急性期機能について、高齢者救急を受け入れ、入院早期からのリハビリ等の実施が可能なこと、高齢者施設等の協力医療機関とな

ることに加え、地域によって救急搬送等の受入れ実態、求められる役割が様々であることを踏まえ、その機能として、救急の受入れ件数の他、例え

ば、施設等からの受入れを地域で開放して、平日日中の救急車を受け入れるような地域間での合意・連携体制がとられていること、また、診療所が

少ない一部の地域では、一次救急等の外来医療を提供していることを求めることとしてはどうか。

• 在宅医療等連携機能について、在宅医療において積極的役割を担う医療機関や高齢者施設等の協力医療機関となることや、協力状況を地域の医療機

関、高齢者施設、消防などとの間で共有することを求めることとしてはどうか。さらに、地域において在宅医療の提供が少ない場合は、訪問看護ス

32

テーションを有する等、常時在宅医療や訪問看護を提供すること等が考えられる。

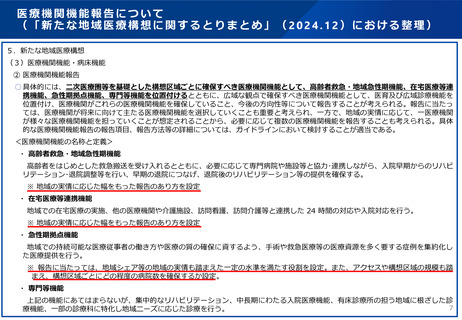

• 「新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめ 」において、急性期拠点機能について【報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえ

た一定の水準を満たす 役割を設定。】、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能については、【地域の実情に応じた幅をもった報告のあ

り方を設定】とされている。

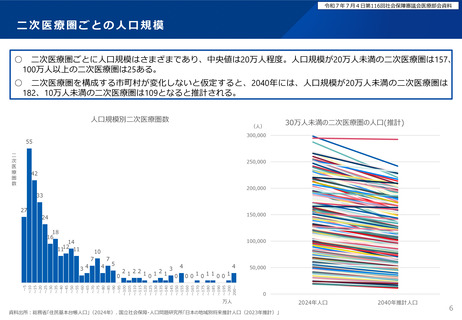

• 急性期拠点機能は、地域において急性期医療に係る症例や医療資源等を集約することが必要。地域で急性期の拠点として必要な機能の数については、

人口規模等を踏まえながら検討する必要があり、また、どの医療機関が当該機能を担うかについては、手術件数、救急車の受入台数などの診療実績

をもとに、建築時期や地理的条件なども踏まえながら、地域において協議する必要がある。

• 人口の少ない地域においては、当該地域内で急性期拠点機能を確保することが考えられるが、一定の人口規模のある地方都市型においては、複数の

急性期拠点機能を確保することが考えられる。

• 消化器外科や整形外科など、高齢者に限らず頻度の高い全身麻酔手術の実施体制は地域で確保する必要があり、そのための麻酔科医を効率的に確保

するためには、手術を提供する医療機関において複数の診療科、一定の症例数に対応することが求められる。一方で、特に人口の少ない地域では麻

酔科医を確保していくことが困難。

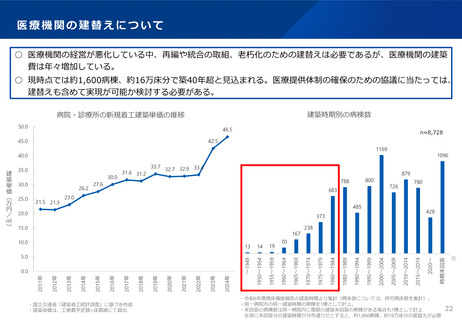

• 地域において急性期拠点機能に関する協議を行う際には、救急車の件数、全身麻酔の手術件数、緊急手術の件数、高度急性期及び急性期の病床数・

稼働率医師数等の医療の提供状況等に関するデータの他、医療機関の築年数や医療機器の状況等も参考とすることが考えられる。

• その際、救急車受入れ件数のような、機械的な要件を満たした場合に当該機能を選択するといった制度設計にすると、医療機関にとって目標値のよ

うな扱いになり、適切な機能分化に影響を与えることも懸念されることには留意が必要。

• 高齢者救急・地域急性期機能は、地域における一次救急等の機能が求められるほか、在宅医療等連携機能とともに、高齢者施設等との協力体制が求

められる。

• 急性期拠点機能の数については、人口の少ない地域については一つ、地方都市型等における拠点機能の数は人口規模に応じて設定することとしては

どうか。東京などの人口の極めて多い地域においては、個別性が高く地域格差是正や医師偏在などの課題が指摘されていることも踏まえ、その取扱

いについては例外的に定めることとしてはどうか。

• 急性期拠点機能について、地域で協議する際には、救急車の件数、全身麻酔の手術件数、緊急手術の件数、急性期を担う病床数・稼働率、医師数等

の医療の提供状況等に関するデータの他、医療機関の築年数等、今後必要となる施設整備などの観点も参考にすることとしてはどうか。なお、それ

らの値については、絶対的な基準とした場合の留意点も踏まえて整理することとしてはどうか。

• 高齢者救急・地域急性期機能について、高齢者救急を受け入れ、入院早期からのリハビリ等の実施が可能なこと、高齢者施設等の協力医療機関とな

ることに加え、地域によって救急搬送等の受入れ実態、求められる役割が様々であることを踏まえ、その機能として、救急の受入れ件数の他、例え

ば、施設等からの受入れを地域で開放して、平日日中の救急車を受け入れるような地域間での合意・連携体制がとられていること、また、診療所が

少ない一部の地域では、一次救急等の外来医療を提供していることを求めることとしてはどうか。

• 在宅医療等連携機能について、在宅医療において積極的役割を担う医療機関や高齢者施設等の協力医療機関となることや、協力状況を地域の医療機

関、高齢者施設、消防などとの間で共有することを求めることとしてはどうか。さらに、地域において在宅医療の提供が少ない場合は、訪問看護ス

32

テーションを有する等、常時在宅医療や訪問看護を提供すること等が考えられる。