よむ、つかう、まなぶ。

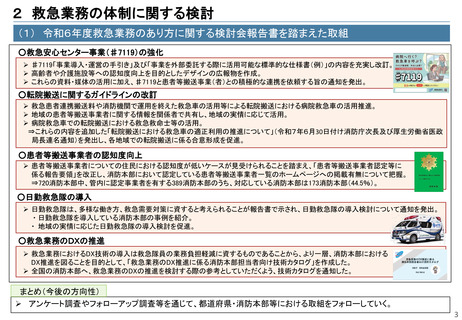

資料2 救急業務の体制に関する検討 (36 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-174.html |

| 出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第1回 7/1)《総務省消防庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

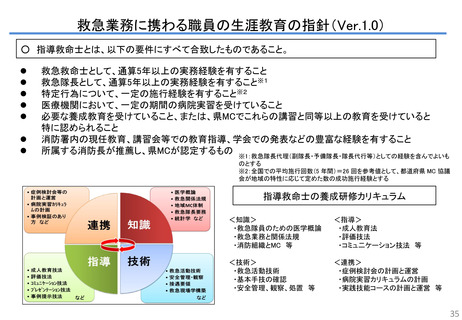

救急業務に携わる職員の生涯教育の指針(Ver.1.0)

○ 指導救命士とは、以下の要件にすべて合致したものであること。

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

救急救命士として、通算5年以上の実務経験を有すること

救急隊長として、通算5年以上の実務経験を有すること※1

特定行為について、一定の施行経験を有すること※2

医療機関において、一定の期間の病院実習を受けていること

必要な養成教育を受けていること、または、県MCでこれらの講習と同等以上の教育を受けていると

特に認められること

消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表などの豊富な経験を有すること

所属する消防長が推薦し、県MCが認定するもの ※1:救急隊長代理(副隊長・予備隊長・隊長代行等)としての経験を含んでよいも

のとする

※2:全国での平均施行回数(5 年間)=26 回を参考値として、都道府県 MC 協議

会が地域の特性に応じて定めた数の成功施行経験とする

指導救命士の養成研修カリキュラム

<知識>

・救急隊員のための医学概論

・救急業務と関係法規

・消防組織とMC 等

<指導>

・成人教育法

・評価技法

・コミュ二ケーション技法 等

<技術>

・救急活動技術

・基本手技の確認

・安全管理、観察、処置 等

<連携>

・症例検討会の計画と運営

・病院実習カリキュラムの計画

・実践技能コースの計画と運営 等

35

○ 指導救命士とは、以下の要件にすべて合致したものであること。

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

救急救命士として、通算5年以上の実務経験を有すること

救急隊長として、通算5年以上の実務経験を有すること※1

特定行為について、一定の施行経験を有すること※2

医療機関において、一定の期間の病院実習を受けていること

必要な養成教育を受けていること、または、県MCでこれらの講習と同等以上の教育を受けていると

特に認められること

消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表などの豊富な経験を有すること

所属する消防長が推薦し、県MCが認定するもの ※1:救急隊長代理(副隊長・予備隊長・隊長代行等)としての経験を含んでよいも

のとする

※2:全国での平均施行回数(5 年間)=26 回を参考値として、都道府県 MC 協議

会が地域の特性に応じて定めた数の成功施行経験とする

指導救命士の養成研修カリキュラム

<知識>

・救急隊員のための医学概論

・救急業務と関係法規

・消防組織とMC 等

<指導>

・成人教育法

・評価技法

・コミュ二ケーション技法 等

<技術>

・救急活動技術

・基本手技の確認

・安全管理、観察、処置 等

<連携>

・症例検討会の計画と運営

・病院実習カリキュラムの計画

・実践技能コースの計画と運営 等

35