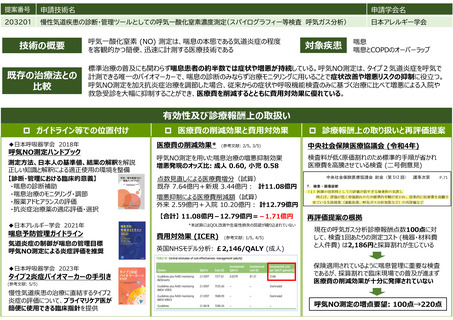

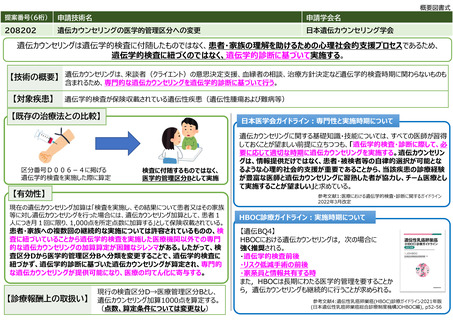

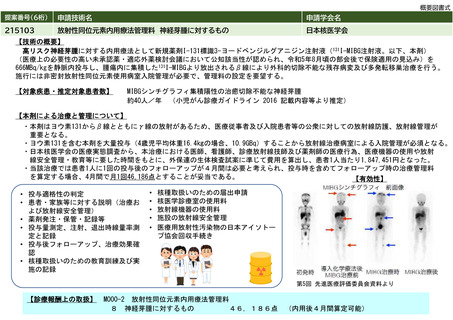

提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (68 ページ)

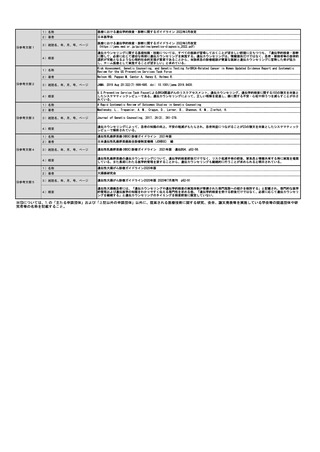

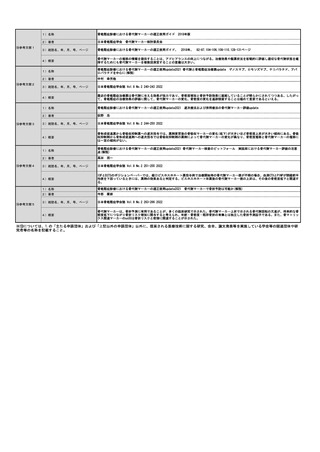

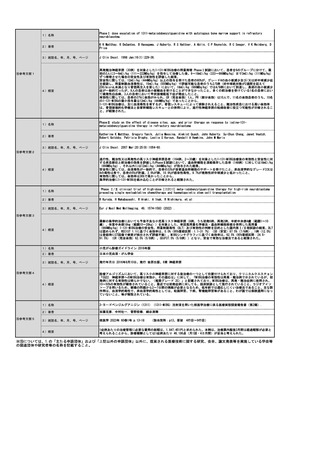

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

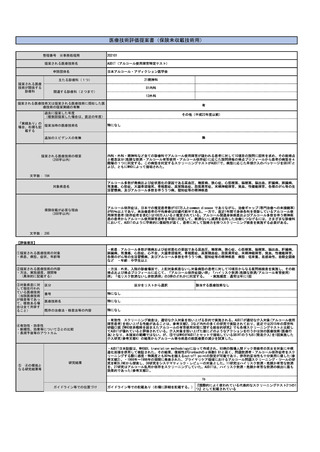

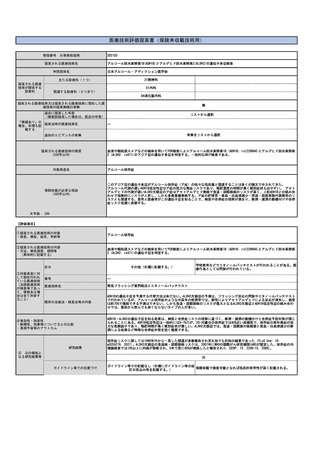

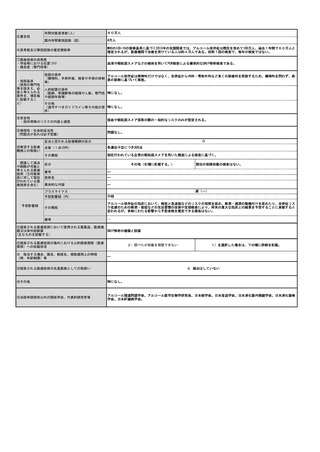

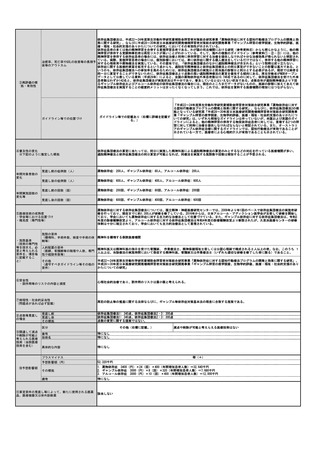

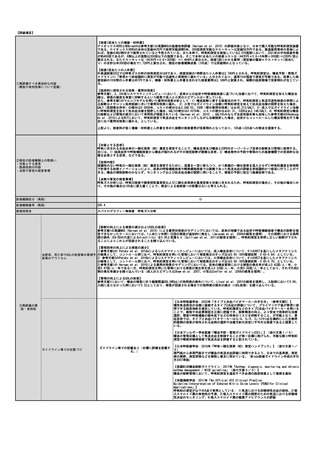

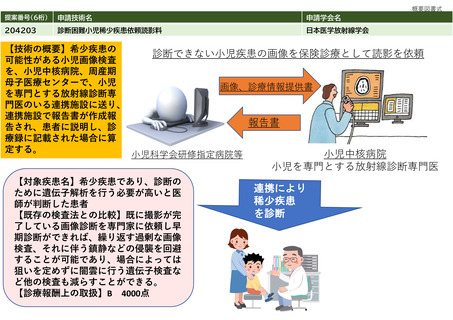

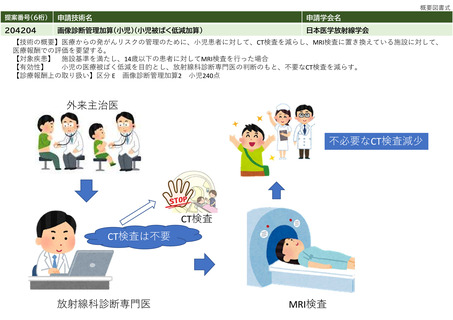

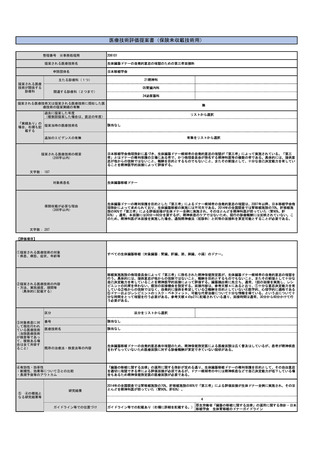

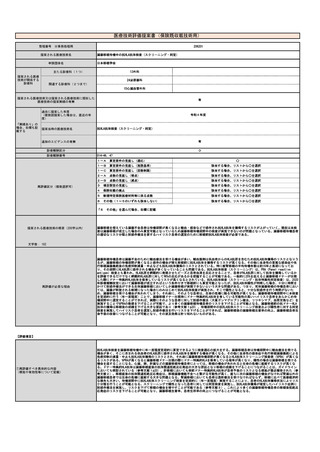

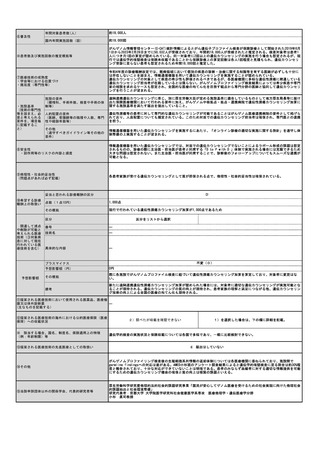

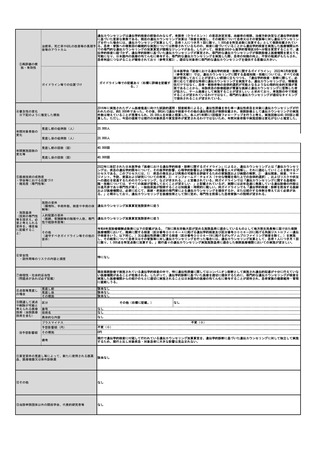

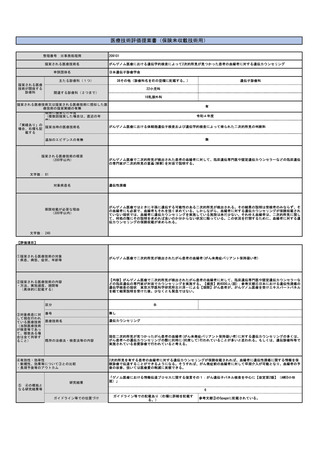

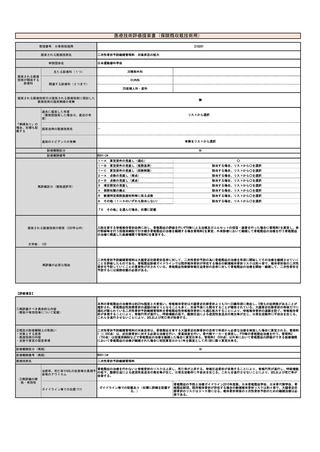

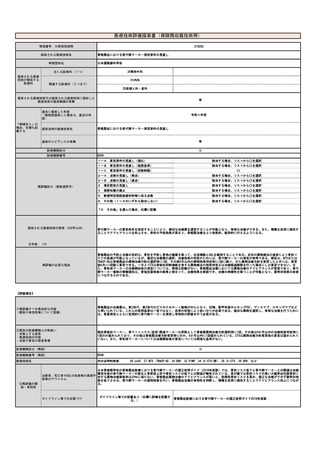

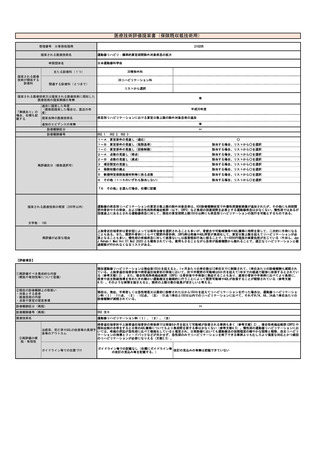

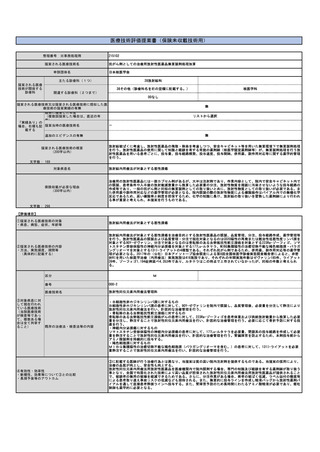

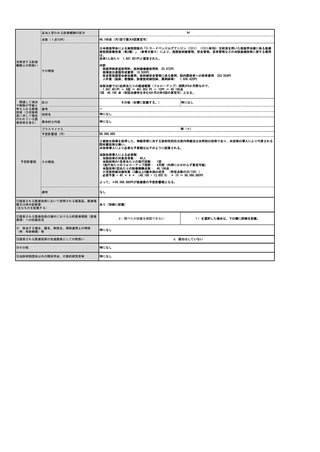

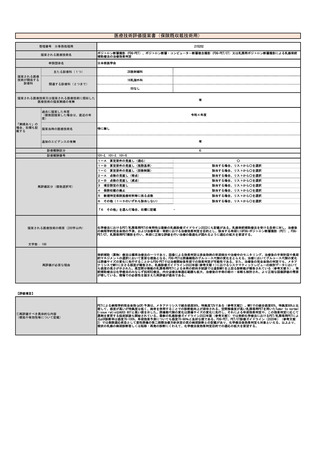

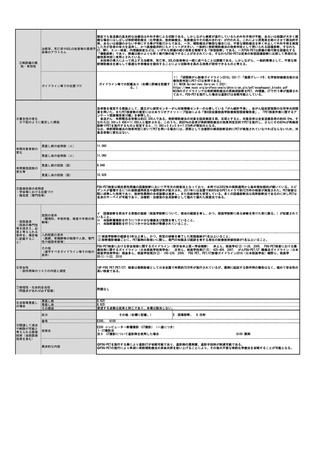

・対象とする患者

・医療技術の内容

・点数や算定の留意事項

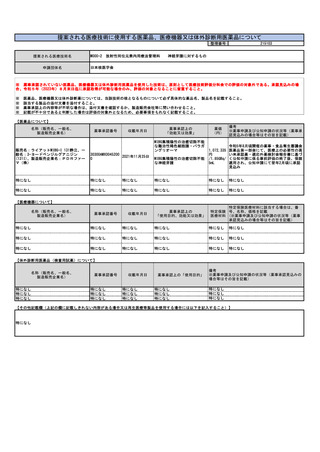

対象患者:指定難病を含む希少疾患の疑いのある患者。原因特定の必要性のあるてんかんの疑いのある患者

医療技術の内容:診断を目的として、難病またはてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師が情報通信機器を用いて連携し

て診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。

算定要件:患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、連携して診療を行う事につい

て、あらかじめ患者に説明し同意をを得ること。

連携して診療を行うほかの保険医療機関の医師は厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行うこと。

B

診療報酬区分(再掲)

診療報酬番号(再掲)

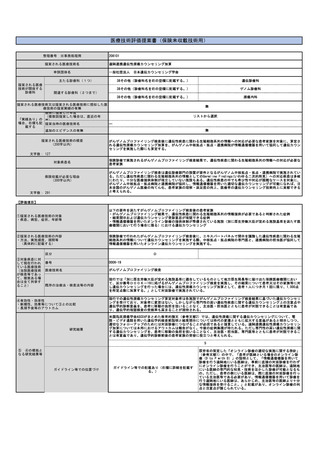

B-005-11

医療技術名

遠隔連携診療料

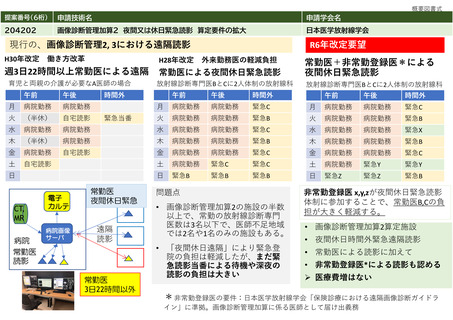

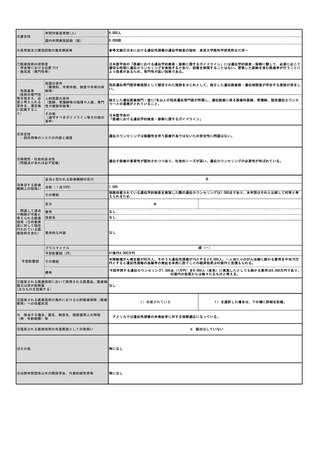

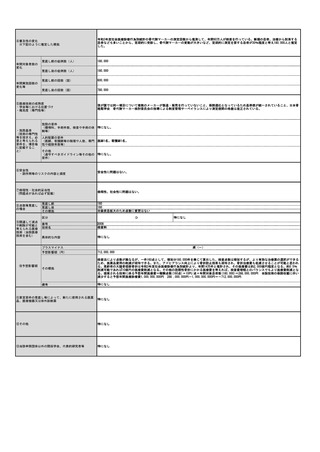

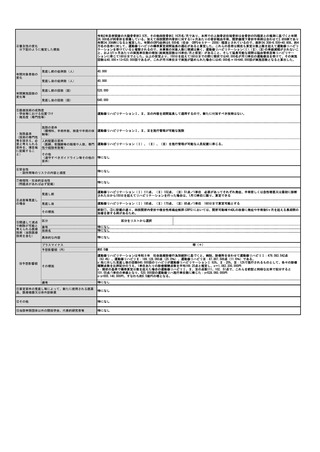

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 画像診断においては小児放射線科医と臨床医との間でしばしば診断結果が異なり、骨折のような単純な診断であっても小児放射線科医と比較する

と救急医では82%、経験のある放射線科レジデントでも95%程度の診断能であり、差があると報告されている(文献2)

後等のアウトカム

③再評価の根

拠・有効性

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等

(仮)小児希少疾患画像診断管理指針を作成見込み

の改訂の見込み等を記載する。)

小児放射線学会のアンケートに答えた施設で、対外的な読影依頼を受け付けている施設は21,年間件数の中央値は20程度と推察される。学会所属

者のいない施設の小児がん拠点病院等も存在するため、全国で約40の施設が年間20程度の読影依頼に対応するのが最大値であろうと予想した。

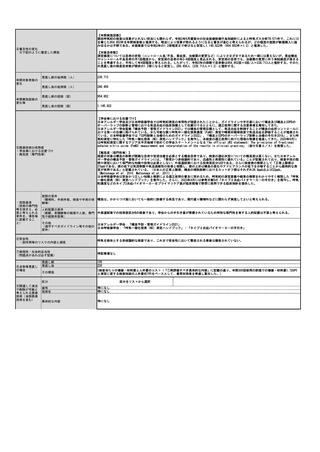

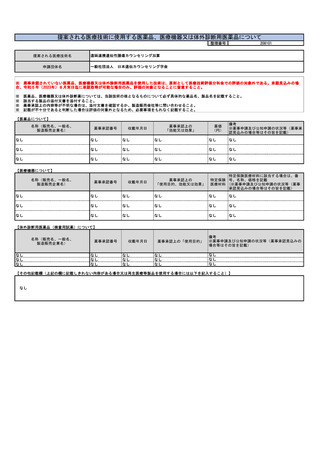

見直し前の症例数(人)

0人

見直し後の症例数(人)

800人

見直し前の回数(回)

0回

見直し後の回数(回)

800回

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

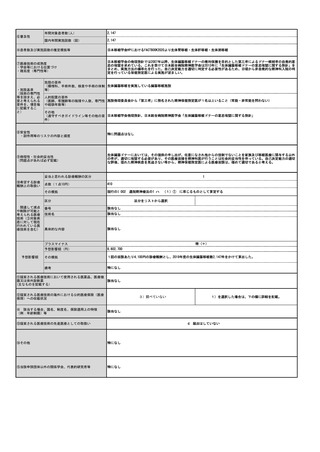

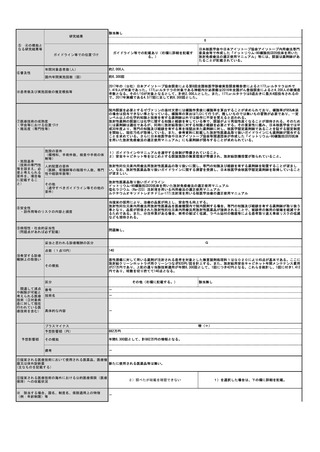

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

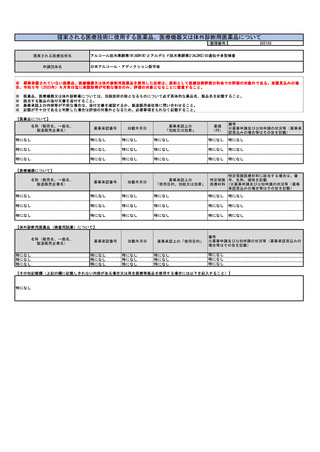

小児稀少疾患は、訓練を積んだ一般放射線診断専門医でも経験することがほとんどできない。また、小児では正常像が変化するためその年齢での

正常か異常かの判断が常に一定ではないことが加味されて、いっそう診断を難しくしている。したがって、稀少疾患が比較的集約されやすい小児

病院などでの経験が豊富な診断専門医でないと、早期に正確に診断すること困難であり、難易度は非常に高い。

施設の要件

連携する小児専門病院(B)の要件としては、①小児中核病院あるいは周産期母子医療センターである事、かつ②画像診断加算2算定施設である

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 事、③小児画像検査の被ばく管理・プロトコール管理等を行い、画像管理認証機構の認定を受けている事とする。

制等)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門 小児病院等で5年以上の経験を持つ放射線診断専門医

性や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の 画像診断管理認証機構の施設認定を受けること

要件)

⑥安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

リスクなし

⑦倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

問題なし

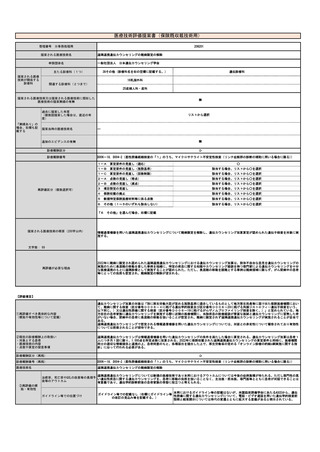

⑧点数等見直し

の場合

見直し前

見直し後

0点

3000点

その根拠

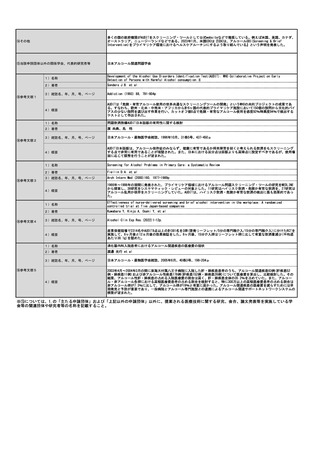

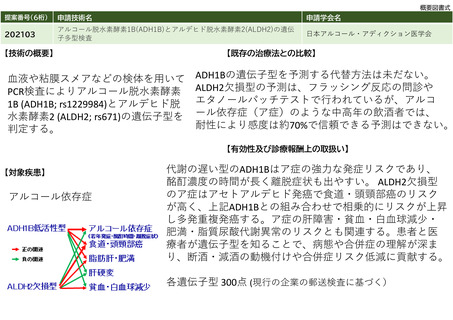

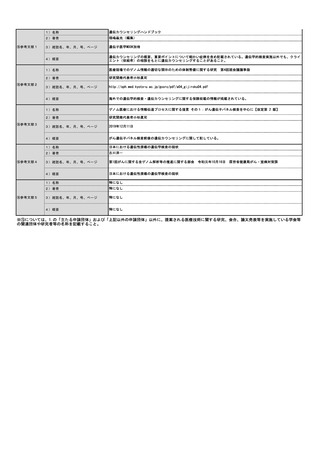

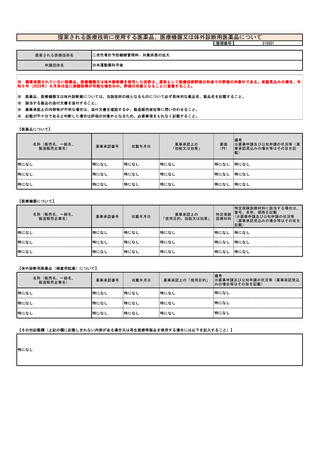

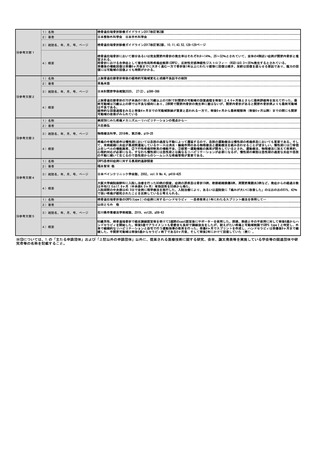

単一遺伝子疾患の多くにおいては,責任遺伝子の同定に基づく病態診断が可能になり、いくつかの疾患に関しては、「遺伝学的検査 処理が容

易なもの 3,880点」として保険収載されている。

しかしながら、希少疾患でも多数の単一遺伝子疾患以外の疾患が含まれており、遺伝子学的検査を行うとしても時間がかかる場合が少なくな

い。特に、新生児の代謝性疾患などではしばしば遺伝学検査の結果が出る前に深刻な臨床症状の進行が認められる場合があり、その際でもMRIが

有用である場合もある(文献4)。

さらに、稀ではあるが、骨系統疾患においては200以上の多岐にわたる疾患群について分類されており、単純X線写真を用いて診断されるが、日

本国内においては限られたエクスパートのみが診断に当たっており、院外へのコンサルト抜きでは診断は困難なのが実情である。一方で骨系統疾

患においては少なくない数の単一遺伝子疾患以外の疾患が存在し、遺伝学的検査を行ったとしても診断は容易ではない(文献5)。

このように、既に撮影が完了している画像診断を専門家に依頼し早期診断ができれば、繰り返す過剰な画像検査、それに伴う鎮静などの侵襲を

回避することが可能であり、場合によっては狙いを定めずに闇雲に行う遺伝子検査など他の検査も減らすことができる。

区分

⑨関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(当該医療

技術を含む)

区分をリストから選択

番号

技術名

特定されない

特定されない

具体的な内容

―

増(+)

プラスマイナス

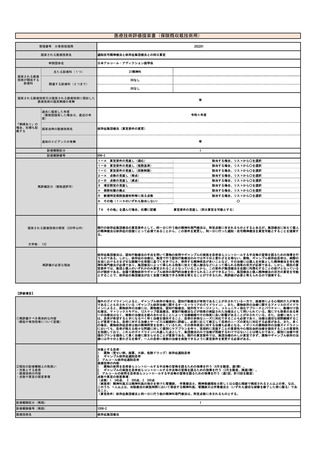

⑩予想影響額

予想影響額(円)

24,000,000

その根拠

日本小児放射線学会アンケート結果

備考

小児放射線学会のアンケート(文献3)に答えた施設で、対外的な読影依頼を受け付けている施設は21,年間件数の中央値は20程度と推察され

る。学会所属者のいない施設の小児がん拠点病院等も存在するため、全国で約40の施設が年間20程度の読影依頼に対応するのが最大値であろうと

予想した。

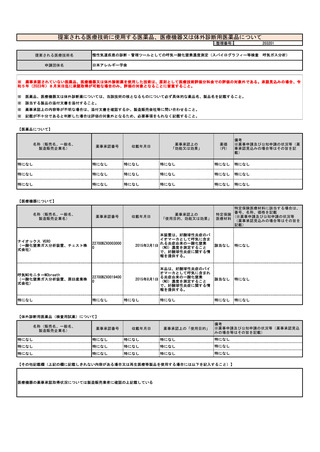

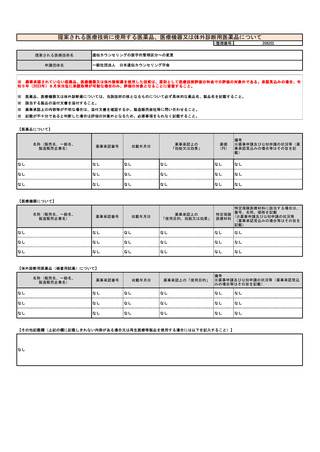

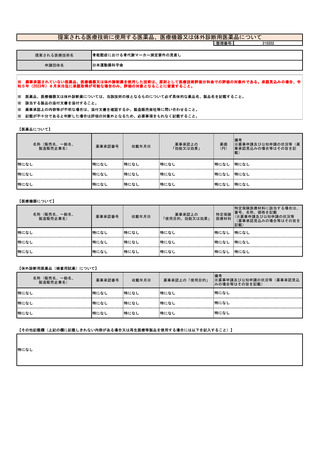

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬

品、医療機器又は体外診断薬

なし

⑫その他

特になし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本小児放射線学会

68