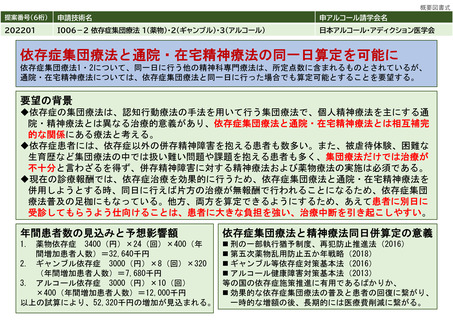

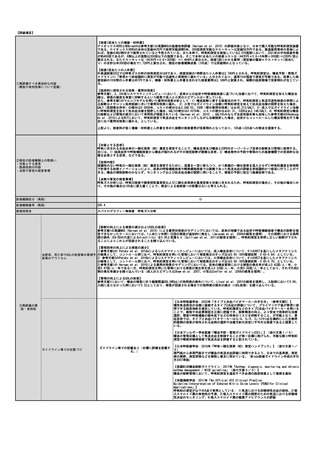

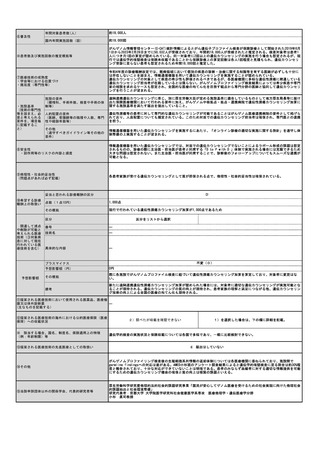

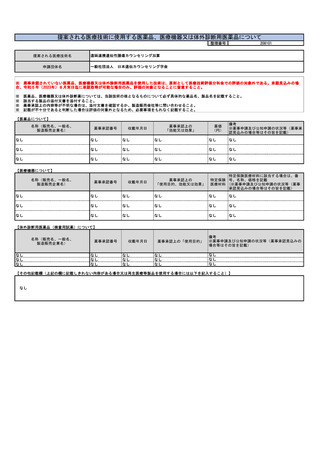

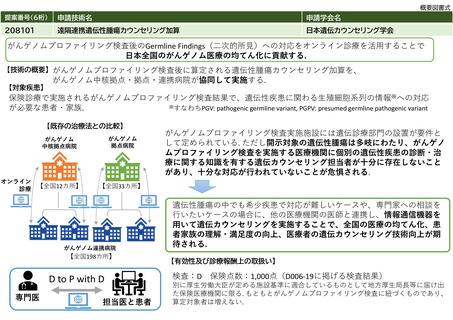

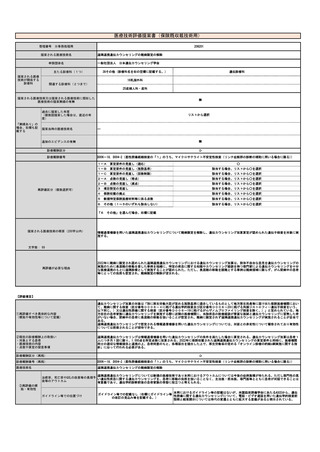

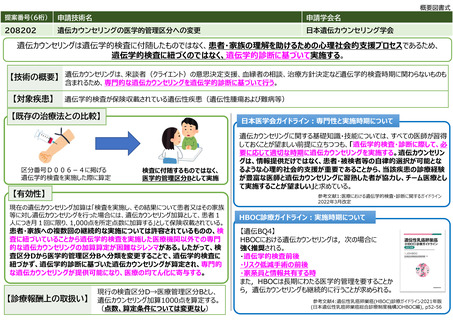

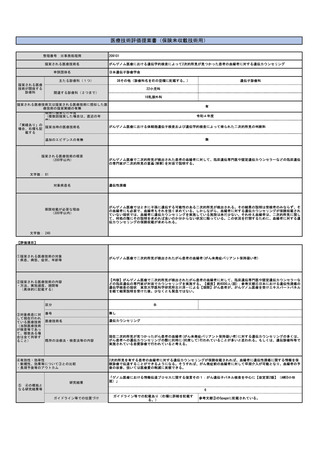

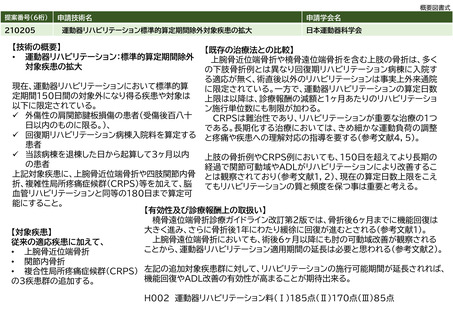

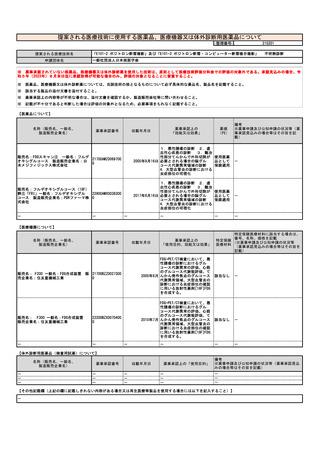

提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (38 ページ)

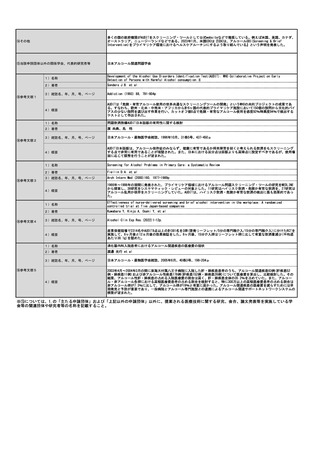

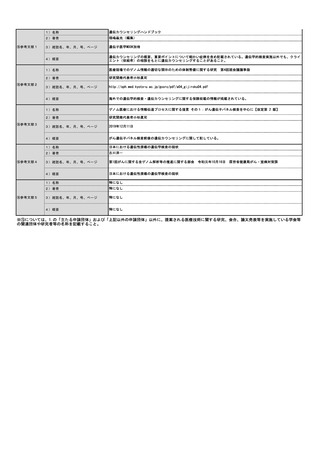

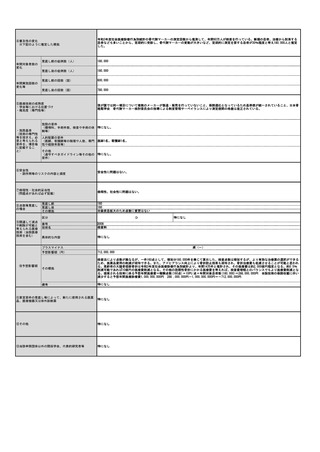

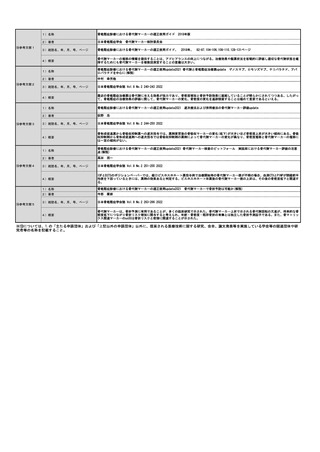

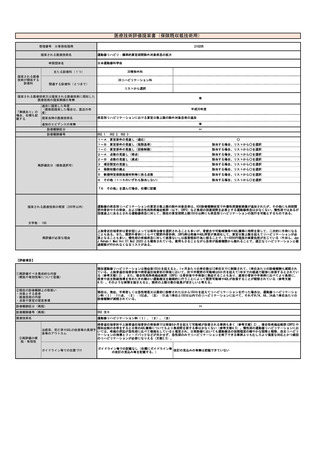

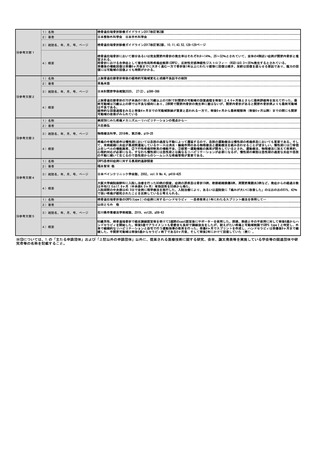

出典

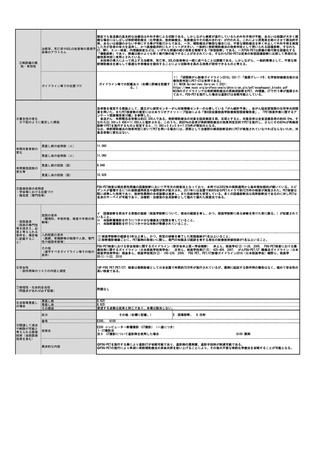

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

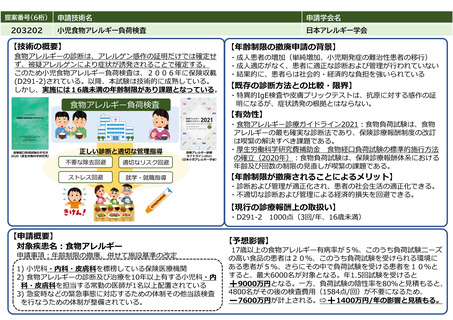

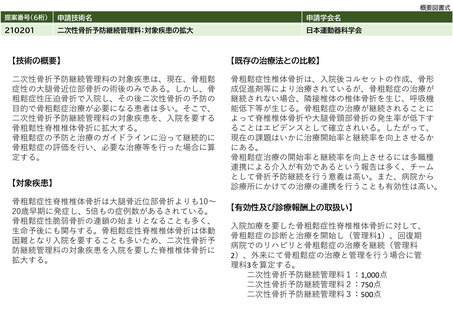

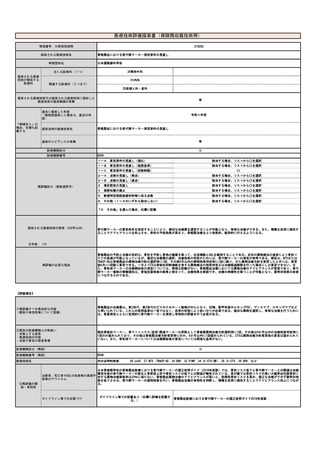

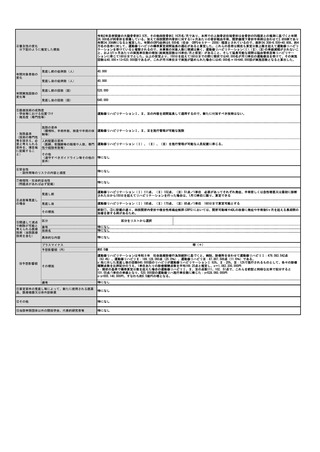

16歳以上の患者に供給されない点が根本的な問題である 参考文献3)。

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 【有効性】負荷試験の陰性率は80%程度であり、これら負荷試験が陰性判定となった患者は制限食が緩和もしくは終了となる。その結果、患者

後等のアウトカム

らのQOLは劇的に改善し、家庭だけでなく社会対応の軽減にも大きく寄与する。また負荷試験を推進することで、アナフィラキシーリスクが低

減したり、血液検査等を繰り返す必要がなくなったりして、医療費抑制効果が大きい。

③再評価の根

拠・有効性

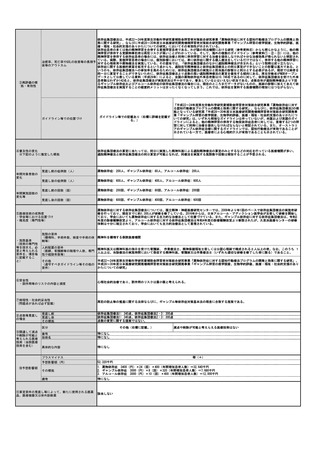

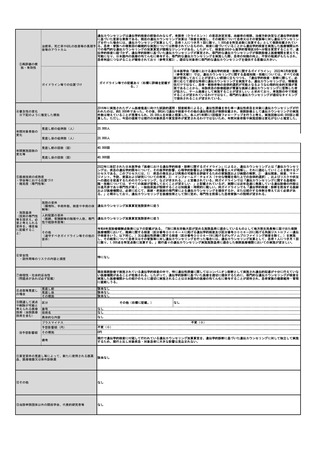

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

17歳以上の食物アレルギー有病率を5% 参考文献1)3)、このうち負荷試験の実施ニーズの高い鶏卵,牛乳などQOL低下に大きく影響を与

える食物のアレルギー患者は20%と推計される 参考文献4)。さらに負荷試験を受けられる環境にある患者が5%、そして社会生活を営みな

がら負荷試験を実施できる患者は10%とすると4,000人が対象となる。前後50%の誤差を考慮し、最大6,000名が負荷試験実施対象

となると考えられる。なお、有病率等の疫学データは消費者庁の定期調査の結果に基づく 参考文献3)。

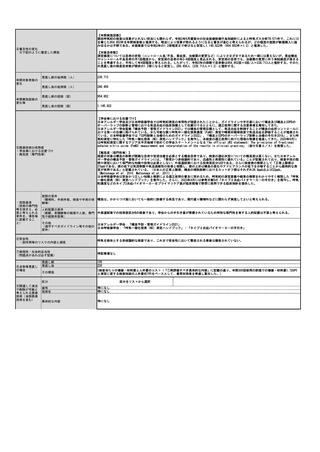

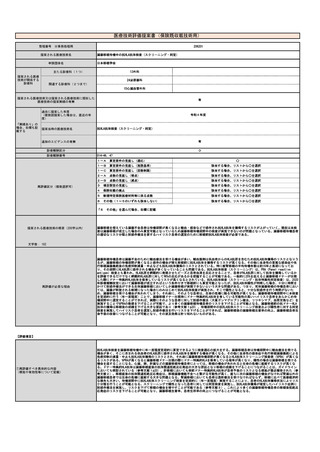

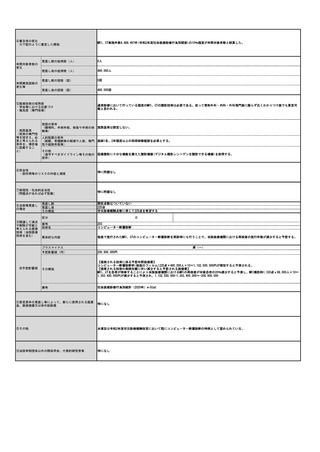

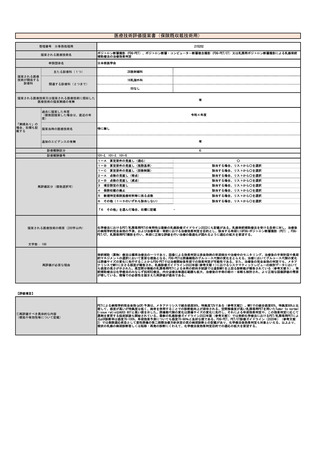

見直し前の症例数(人)

ゼロ

見直し後の症例数(人)

6,000

見直し前の回数(回)

ゼロ

見直し後の回数(回)

9,000

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

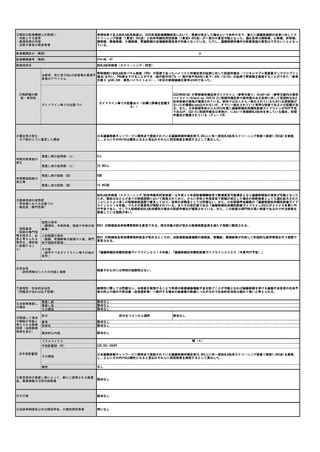

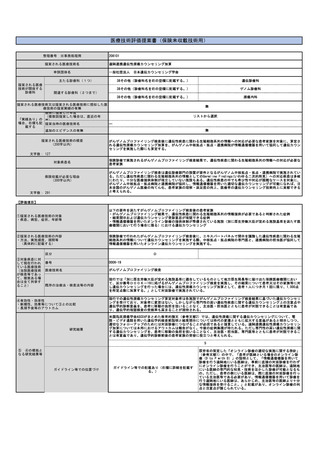

1.食物アレルギー診療ガイドライン2021(2021年発行、日本小児アレルギー学

会)第9章は食物経口負荷試験(P100ー119)であり、すべて食物経口負荷試験に関

する記述である。このなかで食物負荷試験は、食物アレルギーの最も確実な診断法である

との位置づけが示されている。またP116には、「一部の食物経口負荷試験では診療点

数を請求できていない状況が発生しており、現在の診療状況に見合った保健診療報酬制度

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す の改訂は喫緊の解決すべき課題である」と記述がある。

2.厚生労働科学研究費補助金(免疫・アレルギー疾患政策研究事業)食物経口負荷試験

る。)

の標準的施工方法の確立(研究代表者:海老澤元宏)(2020年発行、厚生労働科学研

究班)本研究班は政策研究事業として、食物経口負荷試験のさらなる普及およびリスク管

理の向上を目指し、食物経口負荷試験の手引2020が作成された。また負荷試験実施状

況調査においてその結果から、現状の保険診療報酬体系における年齢及び回数の制限の見

直しが喫緊の課題であると明記されている。

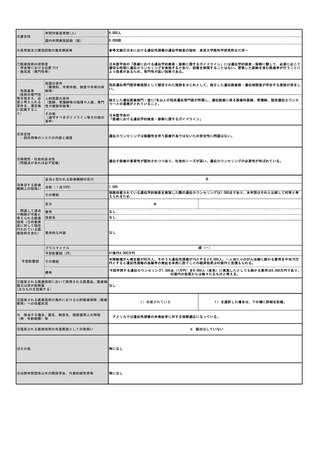

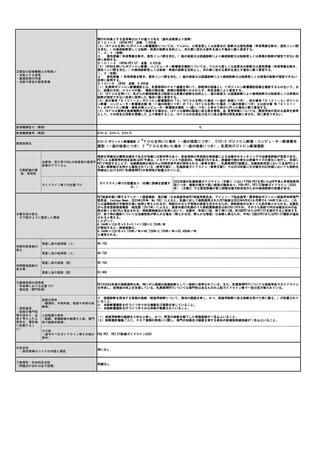

1.学会等における位置づけ

食物アレルギー診療ガイドライン2021(日本小児アレルギー学会刊行)において、食物アレルギーの診断は食物経口負荷試験に基づくと位置

づけられている。また米国アレルギー免疫学会、欧州アレルギー免疫学会のガイドライン等においても、同様な位置づけである。またアレルギー

診療の均てん化は、アレルギー疾患対策基本法の理念の一つでもある 参考文献4)。

2.難易度(専門性等)

小児食物アレルギー負荷検査が保険収載されたのは2006年であり、すでに17年が経過している。この中で重大な医療過誤などは指摘されて

いない。但し、アナフィラキシーリスクが伴うので、実施施設の施設基準は引き続き同等に必要と考える。

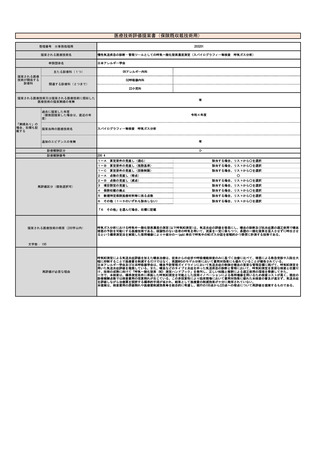

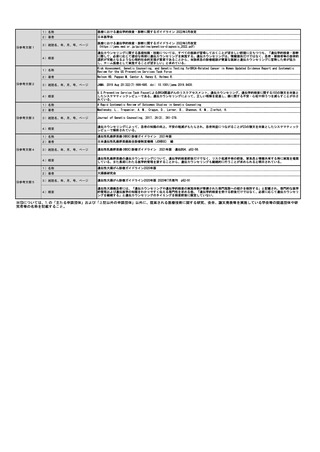

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 標榜診療科:小児科、内科、皮膚科

制等)

および、急変時の緊急事態に対するための体制

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門 10年以上の食物アレルギーの診断及び治療の経験を有する小児科・内科・皮膚科の常勤医師が1名以上在籍している

性や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の 食物アレルギー診療ガイドライン2021(日本小児アレルギー学会刊行)

要件)

⑥安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

負荷試験にはアナフィラキシー誘発リスクがあり、合併症の管理不良、特に気管支喘息の管理が悪い患者にアナフィラキシー発症リスクが指摘さ

れる。しかしこれは、事前の合併症管理や負荷量を調整することで十分にリスクの低減化管理は可能である。また負荷試験を行わなくとも誤食に

よるアナフィラキシー誘発リスクは、日常生活にはそれ以上に存在する。

⑦倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

負荷試験なので症状を誘発する可能性があるため、事前に十分な説明と同意を求めることがガイドラインで明示されている。

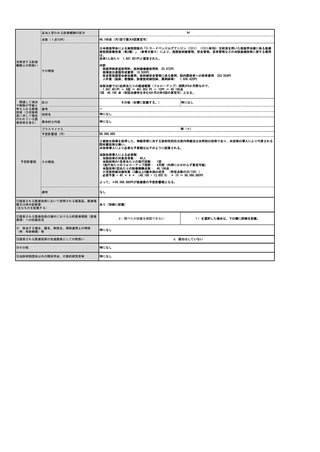

⑧点数等見直し

の場合

⑨関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(当該医療

技術を含む)

見直し前

1,000点(16歳未満、年3回まで)

見直し後

1,000点(年齢制限なし、年3回まで)

その根拠

本来享受されるべき、食物アレルギーの標準診断方法である負荷試験を16歳以上の患者が適応でないのは問題である。

区分

番号

技術名

具体的な内容

なし

区分をリストから選択

特になし

特になし

特になし

増(+)

プラスマイナス

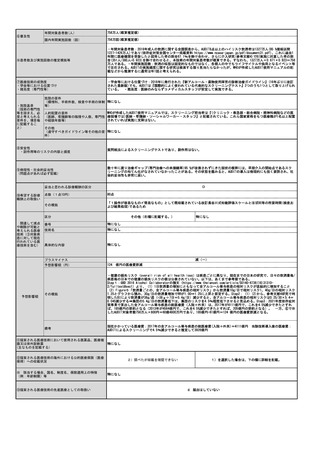

⑩予想影響額

予想影響額(円)

14,000,000

その根拠

予想される当該技術に係る年間医療費=診療報酬点数(1,000点)×年間対象患者数(6,000人)×一人当たりの年間実施回数(1.5

回)=プラス9,000万円

当該技術の保険収載に伴い減少すると予想される医療費=特異的IgE検査1440点+免疫学的判断料144点✕4,800人(負荷試験で陰性

判定される患者)=マイナス7,600万円

以上より、9,000万円ー7,600万円=プラス1,400万円

備考

検査及び判断量の合計1584点は、翌年移行も不要となるため、実質的には予想影響額はマイナスになると考える。

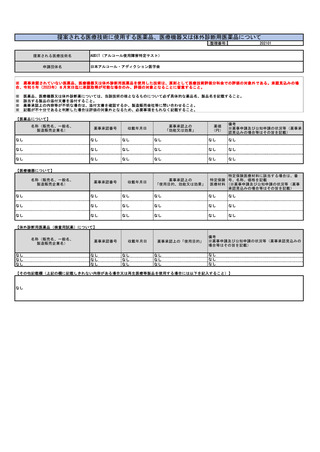

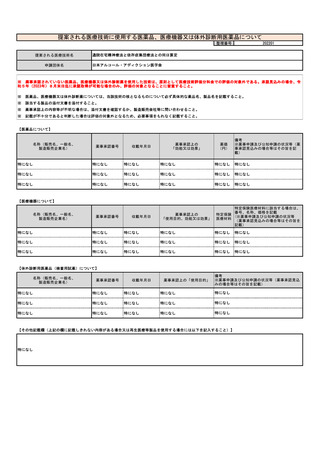

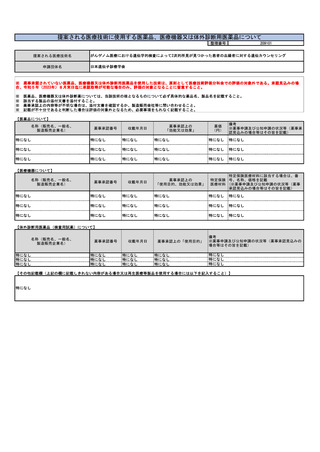

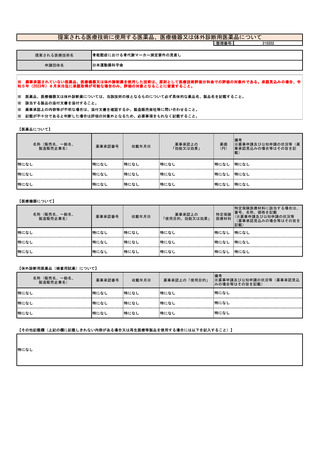

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬

品、医療機器又は体外診断薬

特になし

⑫その他

特になし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

厚生労働科学研究補助金(免疫・アレルギー疾患政策研究事業)食物経口負荷試験の標準的施行方法の確立と普及を目指す研究(21FE1002)

究代表者:海老澤元宏(国立病院機構相模原病院臨床研究センター)

38

研