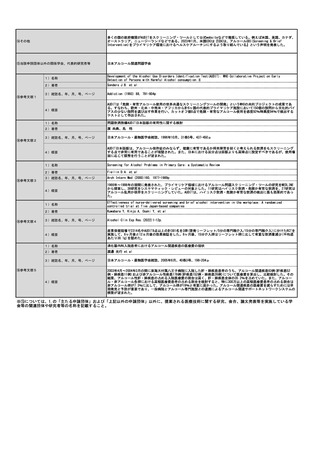

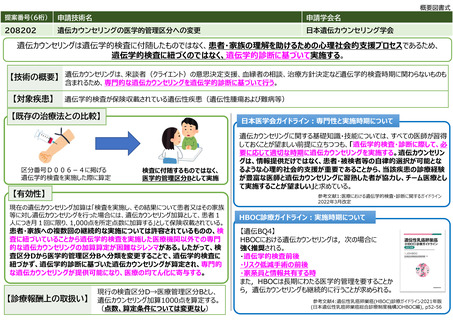

提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (108 ページ)

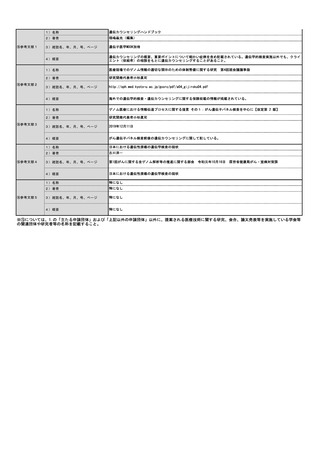

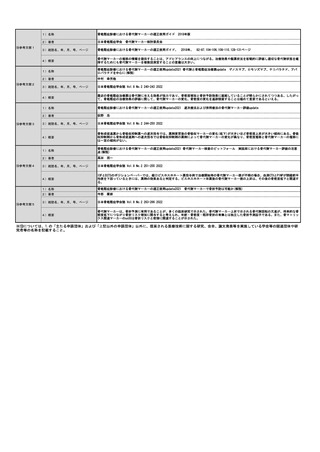

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

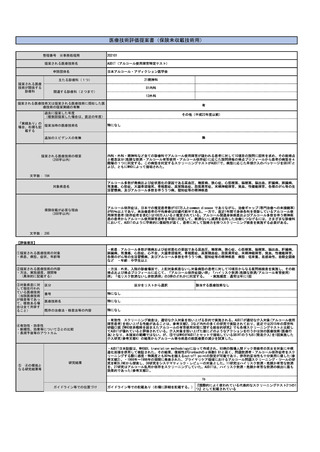

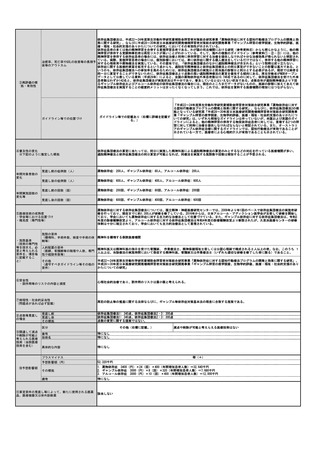

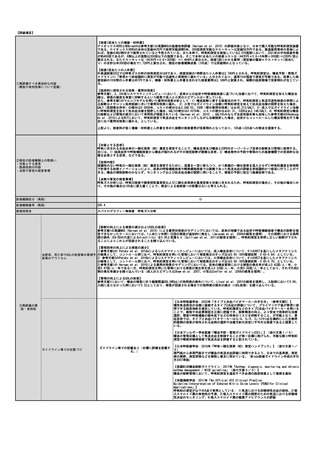

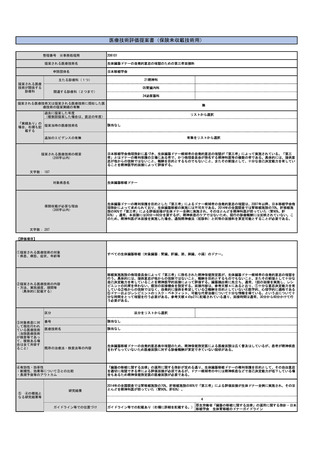

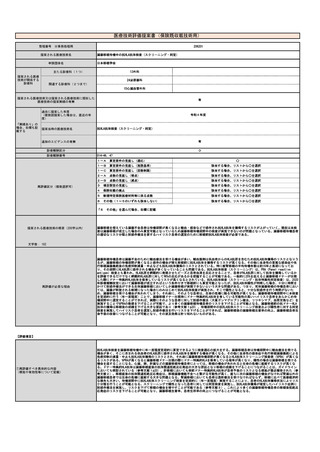

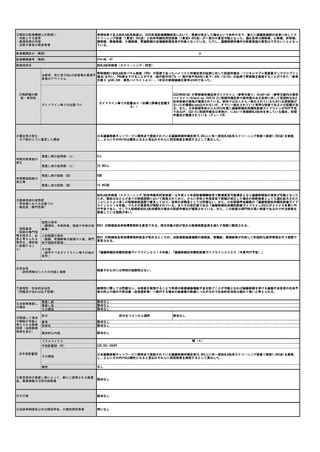

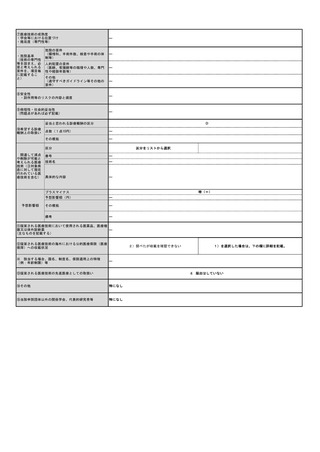

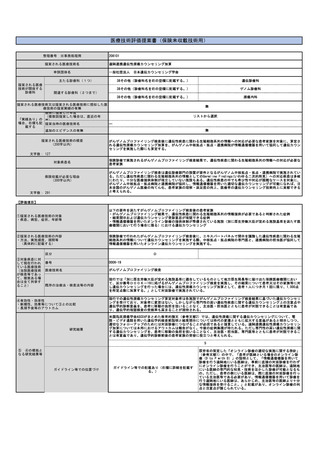

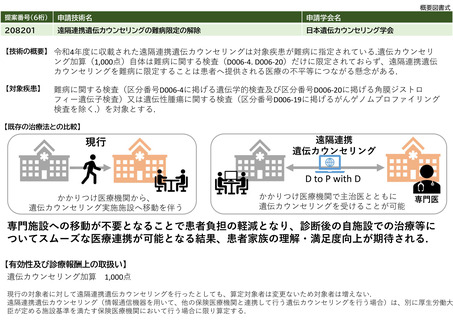

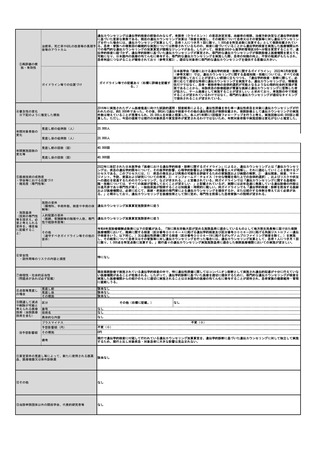

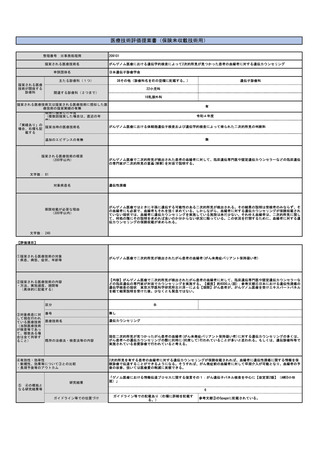

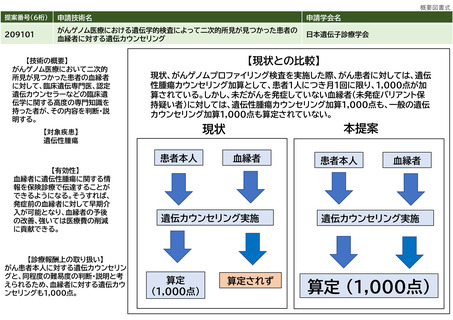

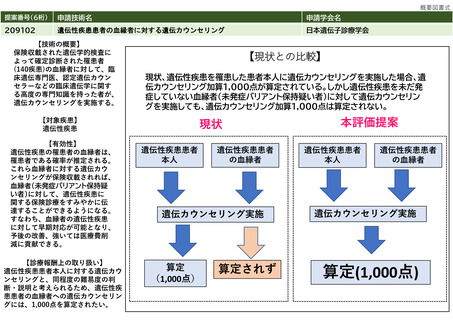

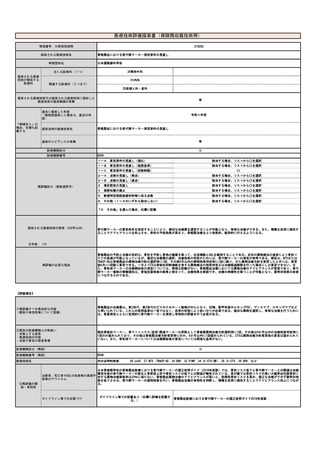

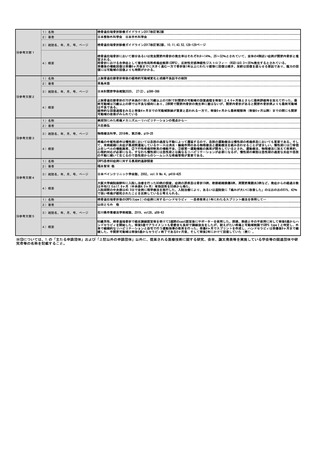

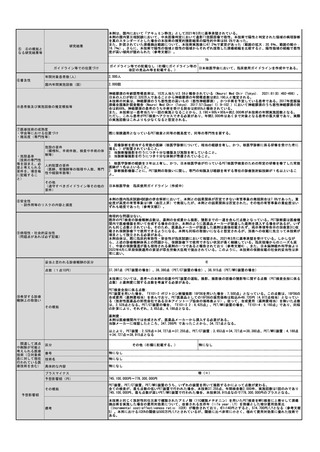

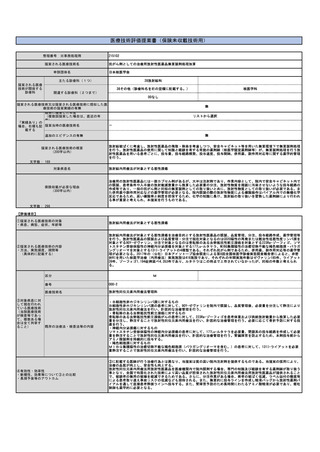

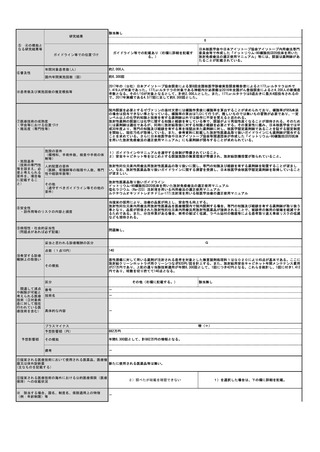

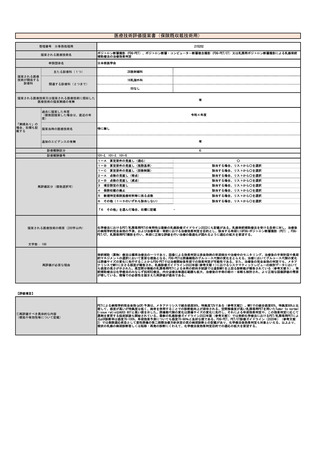

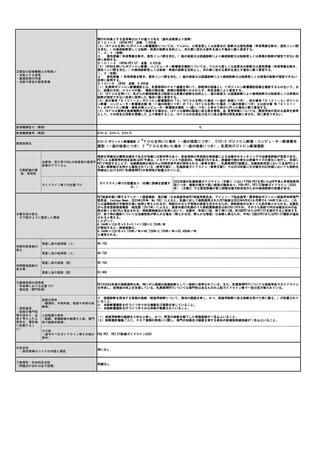

に基づいた重要な業務である。現在の遺伝カウンセリング加算は「検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリン

グを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する」として保険収載されてい

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 る。患者・家族への複数回の継続的な実施については許容されているものの、検査に紐づいていることから遺伝学的検査を実施した医療機関以外

での専門的な遺伝カウンセリングの加算算定が困難なジレンマがある。したがって、検査区分Dから医学的管理区分Bへ分類を変更することで、遺

後等のアウトカム

伝学的検査に紐づかず、遺伝学的診断に基づいた遺伝カウンセリングが算定され、専門的な遺伝カウンセリングが保険診療上医療機関を変えても

可能になり、日本国内の医療の均てん化に寄与する。専門的な遺伝カウンセリングを実施した際、患者の知識の向上、不安の軽減がもたらされ、

患者利益につながることが報告されており(参考文献3)、適切な対象者に専門的な遺伝カウンセリングを提供する意義は大きい。

③再評価の根

拠・有効性

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」 2022年3月改定版

(参考文献1)では、遺伝カウンセリングに関する基礎知識・技能については、すべての医

師が習得しておくことが望ましい前提に立ちつつも、「遺伝学的検査・診断に際して、必

要に応じて適切な時期に遺伝カウンセリングを実施する。遺伝カウンセリングは、情報提

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

供だけではなく、患者・被検者等の自律的選択が可能となるような心理的社会的支援が重

る。)

要であることから、当該疾患の診療経験が豊富な医師と遺伝カウンセリングに習熟した者

が協力し、チーム医療として実施することが望ましい」と求めており、単施設の中で完結

することが望まれているわけではなく、専門的な遺伝カウンセリングが適切なタイミング

で提供されることが望まれている。

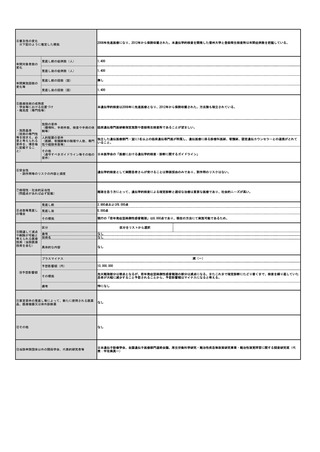

2016年に実施されたゲノム医療推進に向けた試験的運用・調査結果によると、遺伝性腫瘍を含む単一遺伝性疾患を対象に遺伝カウンセリングが行

われたのは、約5,000件であった。その後、BRCA1/2遺伝子検査やその他の遺伝性疾患が保険収載され、保険診療として遺伝カウンセリングの実施

件数は増えていることが見積もられ、20,000人を対象と概算した。各人が1年間に1回程度フォローアップを行うと考え、実施回数は40,000回と概

算した。ただし、今回の提案では現行の対象疾患や算定要件が変更されるわけではないため、年間対象者数や実施回数は変化がないと推定した。

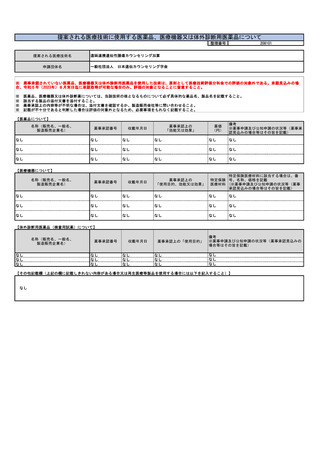

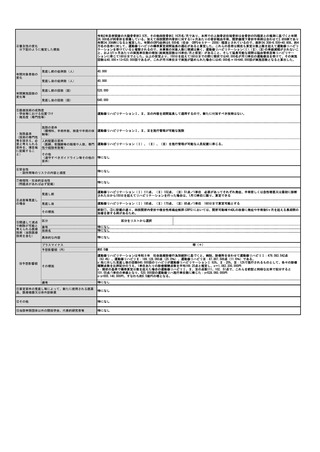

見直し前の症例数(人)

20,000人

見直し後の症例数(人)

20,000人

見直し前の回数(回)

40,000回

見直し後の回数(回)

40,000回

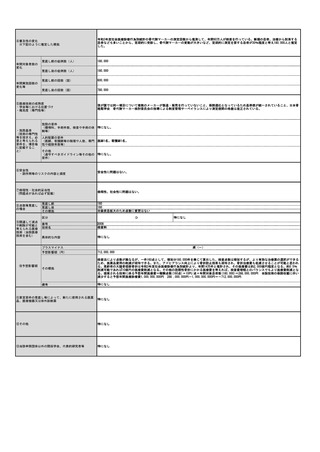

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

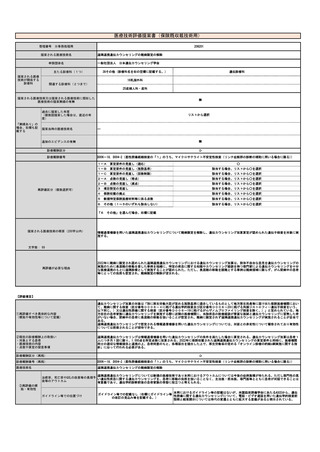

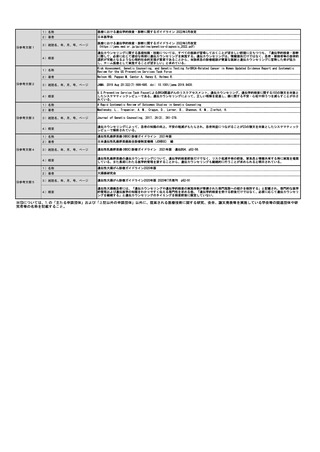

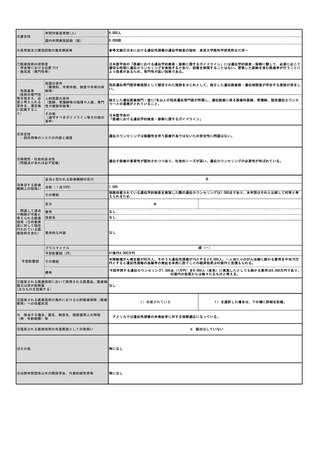

2022年に改訂された日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」によると、遺伝カウンセリングとは「遺伝カウンセリ

ングは、疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理学的影響および家族への影響を人々が理解し、それに適応していくことを助けるプ

ロセスである。このプロセスには、1) 疾患の発生および再発の可能性を評価するための家族歴および病歴の解釈、2) 遺伝現象、検査、マネー

ジメント、予防、資源および研究についての教育、3) インフォームド・チョイス(十分な情報を得た上での自律的選択)、およびリスクや状況

への適応を促進するためのカウンセリング、などが含まれる。」と定義されている。同ガイドラインでは「遺伝カウンセリングに関する基礎知

識・技能については,すべての医師が習得しておくことが望ましい.」と記載されているが、実際には近年急速に発展している遺伝診療の内容は

日進月歩であり専門性が高く、一般臨床医が説明することは知識量・時間的に難しい。同ガイドラインでも「遺伝学的検査・診断を担当する医師

および医療機関は、必要に応じて、医師・非医師の専門家による遺伝カウンセリングを提供するか、または紹介する体制を整えておく必要があ

る。」と明示しており、遺伝カウンセリングを医療技術として別に定め、専門性を担保した患者家族への説明が望まれる。

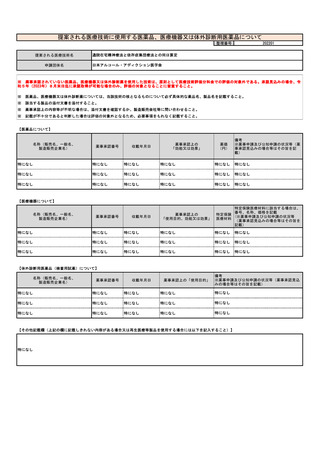

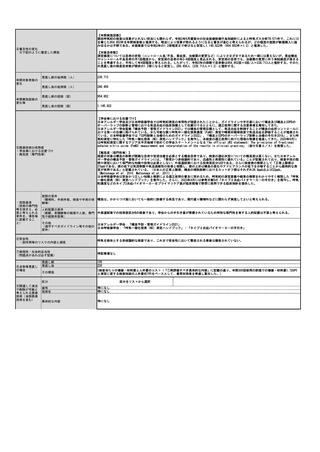

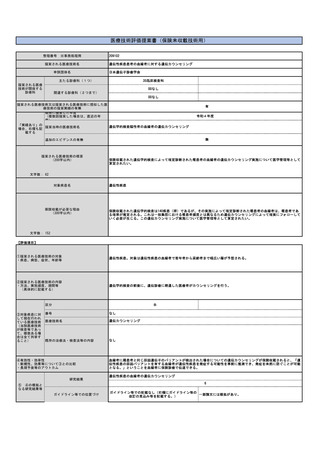

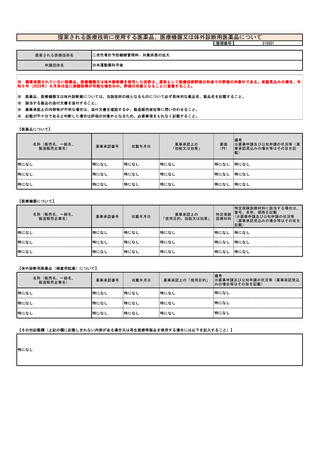

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 遺伝カウンセリング加算算定施設要件に従う

制等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門 遺伝カウンセリング加算算定施設要件に従う

性や経験年数等)

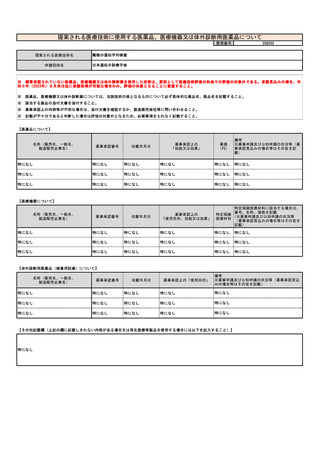

令和4年度診療報酬点数表に以下の記載がある。「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の 子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施

し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回

要件)

に限り、1,000点を所定点数に加算する。」現行通りの遺伝カウンセリング実施施設基準に適合した保険医療機関においての実施が望ましい。

⑥安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

特になし

⑦倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

現在保険診療で実施されている遺伝学的検査の中で、特に遺伝性腫瘍に関してはコンパニオン診断として実施され遺伝的配慮が十分に行えていな

い医療機関があることが危惧される。したがって、遺伝学的診断に基づいた医療を適切に提供するために、専門的な遺伝カウンセリングが検査を

実施した医療機関からの紹介のもとに適切に実施されることは日本国内の医療の均てん化に寄与することが期待され、患者家族の健康維持・管理

に直結しうる。

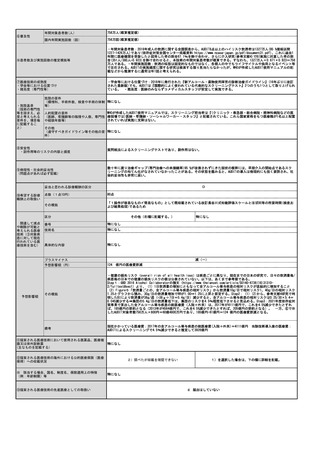

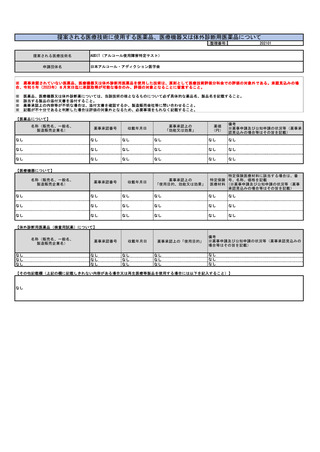

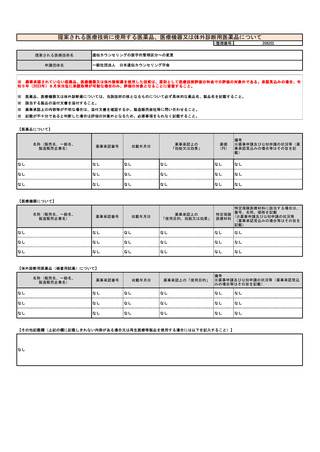

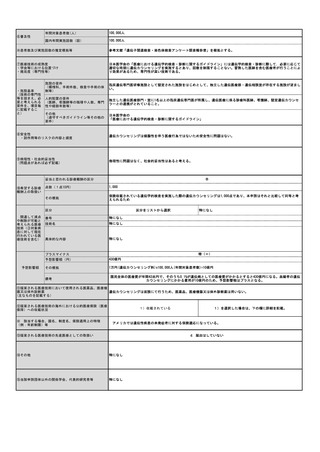

⑧点数等見直し

の場合

⑨関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(当該医療

技術を含む)

見直し前

見直し後

その根拠

該当なし

該当なし

該当なし

区分

なし

その他(右欄に記載。)

番号

技術名

なし

なし

具体的な内容

なし

不変(0)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

不変(0)

その根拠

0円

備考

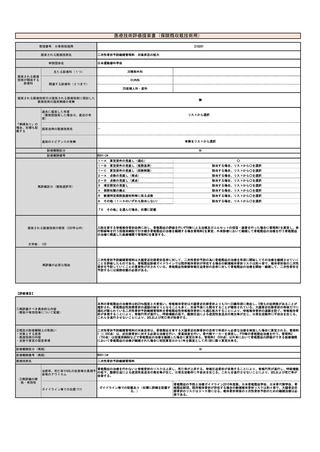

現行で遺伝学的検査に付随して行われている遺伝カウンセリング加算算定を、遺伝学的診断に基づいた遺伝カウンセリングに対して独立して実施

するため、現行と比し対象疾患・対象患者に大きな影響は見込まれない。

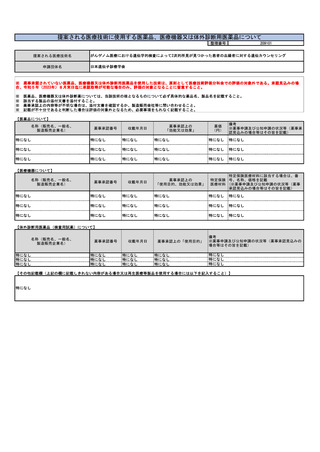

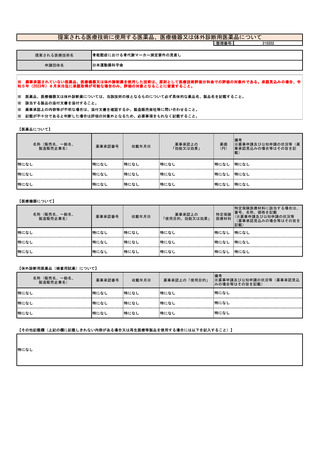

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬

品、医療機器又は体外診断薬

該当なし

⑫その他

なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

なし

108