令和6年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (116 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html |

| 出典情報 | 令和6年度厚生労働省予算概算要求(8/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

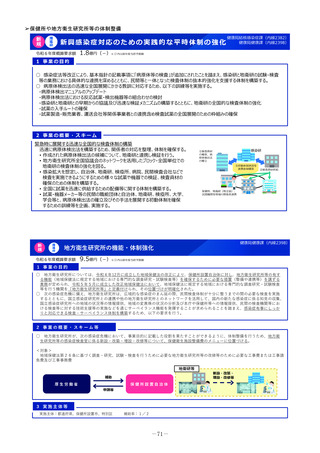

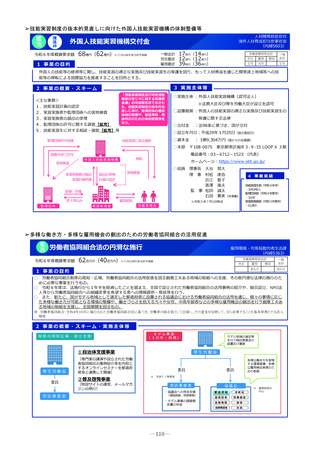

(内線5796)

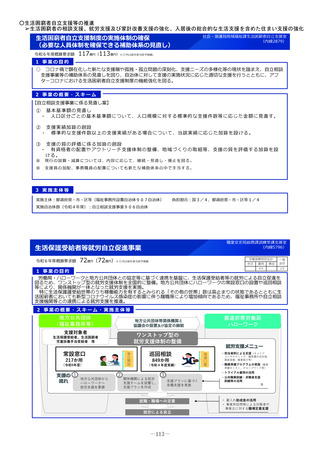

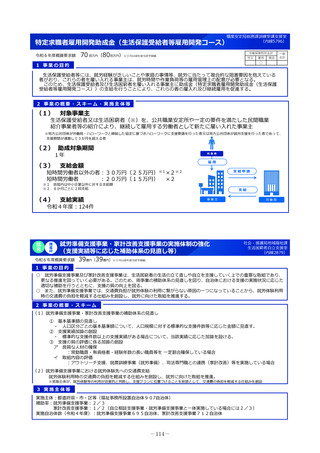

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

令和6年度概算要求額

労働保険特別会計

70 百万円(80百万円)※()内は前年度当初予算額

労災

1 事業の目的

雇用

○

徴収

一般

会計

生活保護受給者等には、就労経験が乏しいことや家庭の事情等、就労に当たって複合的な阻害要因を抱えている

者がおり、これらの者を雇い入れる事業主は、就労時間や作業負荷等の雇用管理上の配意が必要となる。

このため、生活保護受給者及び生活困窮者を雇い入れる事業主に助成金(特定求職者雇用開発助成金(生活保護

受給者等雇用開発コース))の支給を行うことにより、これらの者の雇入れ及び継続雇用を促進する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等

(1)

対象事業主

生活保護受給者又は生活困窮者(※)を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間職業

紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主

※地方公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークに支援要請を行った者又は地方公共団体が就労支援を行った者であって、

支援期間が通算して3か月を超える者

(2) 助成対象期間

1年

(3)

対象者

雇用

支給金額

支給申請

短時間労働者以外の者:30万円(25万円)※1×2※2

短時間労働者

:20万円(15万円) ×2

※1

※2

括弧内は中小企業以外に対する支給額

6か月ごとに2回支給

(4)

支給

支給実績

事業主

労働局

令和4年度:124件

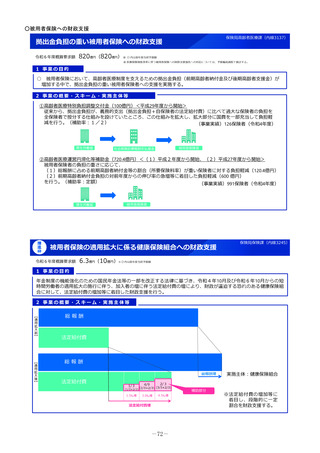

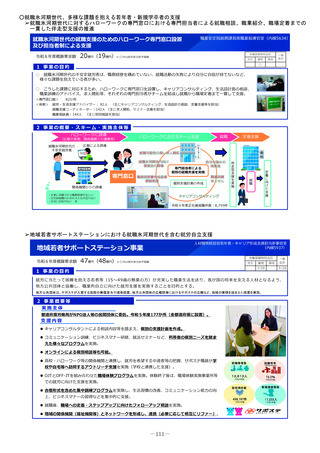

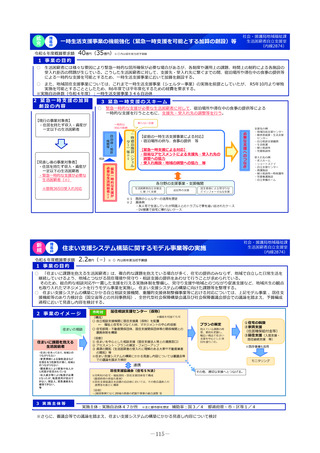

就労準備支援事業・家計改善支援事業の実施体制の強化

(支援実績等に応じた補助体系の見直し等)

令和6年度概算要求額 39億円(39億円)※()内は前年度当初予算額。

社会・援護局地域福祉課

生活困窮者自立支援室

(内線2879)

1 事業の目的

○ 就労準備支援事業及び家計改善支援事業は、生活困窮者の生活の立て直しや自立を支援していく上での重要な取組であり、

更なる推進を図っていく必要がある。このため、両事業の補助体系の見直しを図り、自治体における支援の実施状況に応じた

適切な補助を行うとともに、支援の質の向上を図る。

○ また、就労準備支援事業では、交通費負担が就労体験の利用に繋がらない原因の一つになっていることから、就労体験利用

時の交通費の負担を軽減する仕組みを創設し、就労に向けた取組を推進する。

2 事業の概要・スキーム

(1)就労準備支援事業・家計改善支援事業の補助体系の見直し

① 基本基準額の見直し

・ 人口区分ごとの基本基準額について、人口規模に対する標準的な支援件数等に応じた金額に見直す。

② 支援実績加算の創設

・ 標準的な支援件数以上の支援実績がある場合について、当該実績に応じた加算を設ける。

③ 支援の質の評価に係る加算の創設

ア 良質な人材の確保

:常勤職員・有資格者・経験年数の長い職員等を 一定割合確保している場合

イ 取組内容の評価

:アウトリーチ支援、就農訓練事業(就労準備)、司法専門職との連携(家計改善)等を実施している場合

(2)就労準備支援事業における就労体験先への交通費支給

就労体験利用時の交通費の負担を軽減する仕組みを創設し、就労に向けた取組を推進。

※実施主体が、就労体験等の利用が効果的と判断し、支援プランに位置づけることを前提として、交通費の負担を軽減する仕組みを創設

3 実施主体等

実施主体:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体907自治体)

補助率:就労準備支援事業:2/3

家計改善支援事業:1/2(自立相談支援事業・就労準備支援事業と一体実施している場合には2/3)

実施自治体数(令和4年度):就労準備支援事業695自治体、家計改善支援事業712自治体

-114-