よむ、つかう、まなぶ。

資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

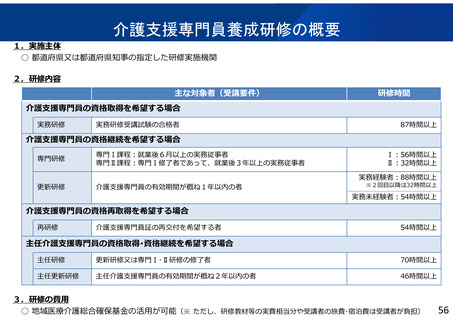

論点③

ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し

論点に関する考え方(検討の方向性)

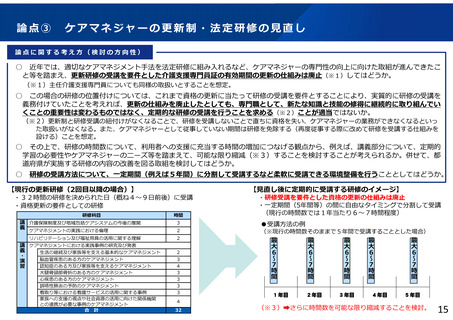

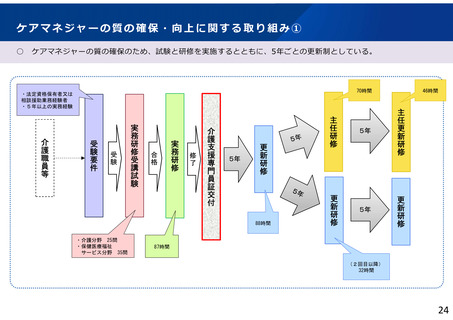

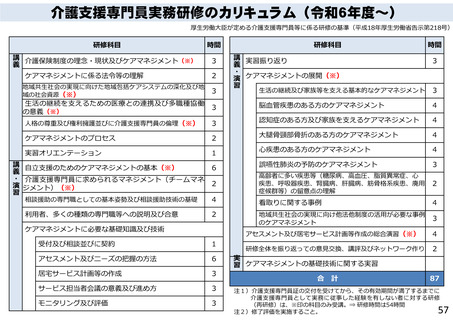

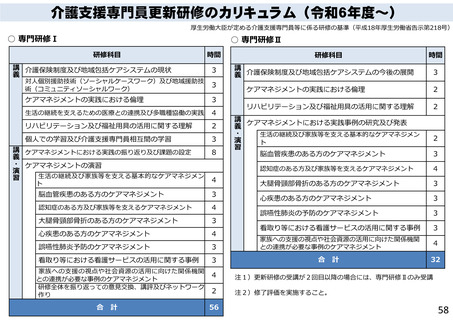

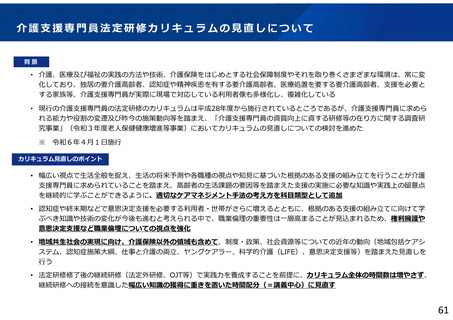

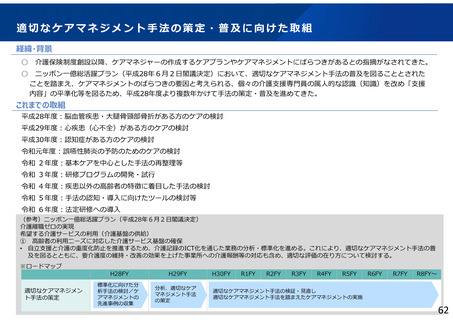

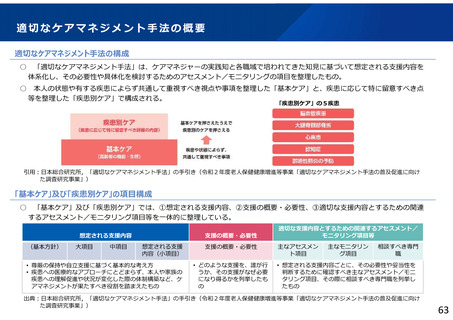

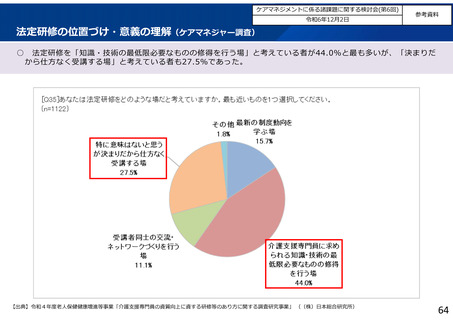

○ 近年では、適切なケアマネジメント手法を法定研修に組み入れるなど、ケアマネジャーの専門性の向上に向けた取組が進んできたこ

と等を踏まえ、更新研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みは廃止(※1)してはどうか。

(※1)主任介護支援専門員についても同様の取扱いとすることを想定。

○ この場合の研修の位置付けについては、これまで資格の更新に当たって研修の受講を要件とすることにより、実質的に研修の受講を

義務付けていたことを考えれば、更新の仕組みを廃止したとしても、専門職として、新たな知識と技能の修得に継続的に取り組んでい

くことの重要性は変わるものではなく、定期的な研修の受講を行うことを求める(※2)ことが適当ではないか。

(※2)更新制と研修受講の紐付けがなくなることで、研修を受講しないことで直ちに資格を失い、ケアマネジャーの業務ができなくなるといっ

た取扱いがなくなる。また、ケアマネジャーとして従事していない期間は研修を免除する(再度従事する際に改めて研修を受講する仕組みを

設ける)ことを想定。

○ その上で、研修の時間数について、利用者への支援に充当する時間の増加につなげる観点から、例えば、講義部分について、定期的

学習の必要性やケアマネジャーのニーズ等を踏まえて、可能な限り縮減(※3)することを検討することが考えられるか。併せて、都

道府県が実施する研修の内容の改善を図る取組を検討してはどうか。

○

研修の受講方法について、一定期間(例えば5年間)に分割して受講するなど柔軟に受講できる環境整備を行うこととしてはどうか。

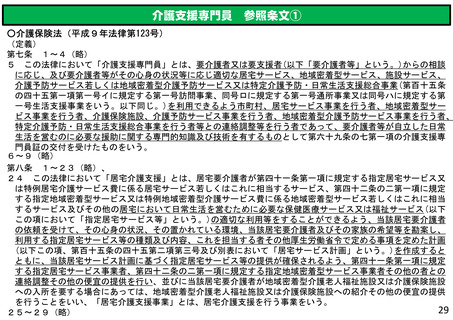

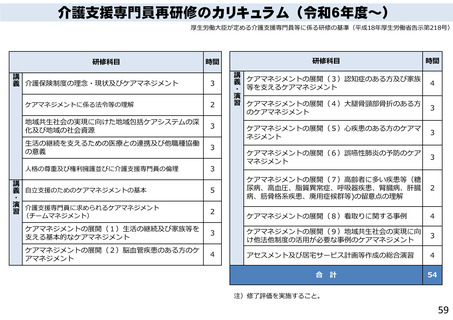

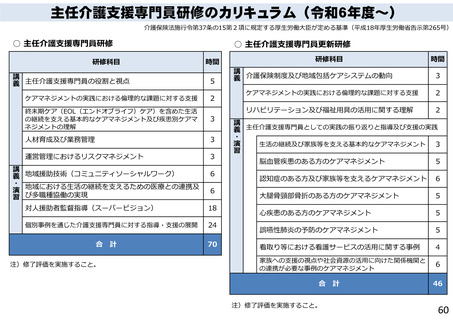

【現行の更新研修(2回目以降の場合)】

・32時間の研修を決められた日(概ね4~9日前後)に受講

・資格更新の要件としての研修

研修科目

講 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開

義

時間

3

ケアマネジメントの実践における倫理

2

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解

2

講 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

義

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント

・

脳血管疾患のある方のケアマネジメント

演

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント

習

大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント

心疾患のある方のケアマネジメント

誤嚥性肺炎の予防のケアマネジメント

看取り等における看護サービスの活用に関する事例

家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関

との連携が必要な事例のケアマネジメント

合 計

2

3

4

3

3

3

3

4

32

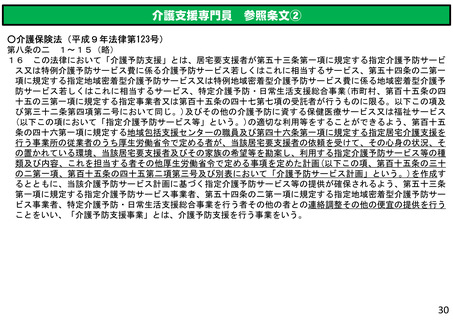

【見直し後に定期的に受講する研修のイメージ】

・研修受講を要件とした資格の更新の仕組みは廃止

・一定期間(5年間等)の間に自由なタイミングで分割して受講

(現行の時間数では1年当たり6~7時間程度)

●受講方法の例

(※現行の時間数そのままで5年間で受講することとした場合)

最

大

6

~

7

時

間

最

大

6

~

7

時

間

最

大

6

~

7

時

間

1年目

2年目

3年目

(※3)

最

大

6

~

7

時

間

4年目

最

大

6

~

7

時

間

5年目

さらに時間数を可能な限り縮減することを検討。

15

ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し

論点に関する考え方(検討の方向性)

○ 近年では、適切なケアマネジメント手法を法定研修に組み入れるなど、ケアマネジャーの専門性の向上に向けた取組が進んできたこ

と等を踏まえ、更新研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みは廃止(※1)してはどうか。

(※1)主任介護支援専門員についても同様の取扱いとすることを想定。

○ この場合の研修の位置付けについては、これまで資格の更新に当たって研修の受講を要件とすることにより、実質的に研修の受講を

義務付けていたことを考えれば、更新の仕組みを廃止したとしても、専門職として、新たな知識と技能の修得に継続的に取り組んでい

くことの重要性は変わるものではなく、定期的な研修の受講を行うことを求める(※2)ことが適当ではないか。

(※2)更新制と研修受講の紐付けがなくなることで、研修を受講しないことで直ちに資格を失い、ケアマネジャーの業務ができなくなるといっ

た取扱いがなくなる。また、ケアマネジャーとして従事していない期間は研修を免除する(再度従事する際に改めて研修を受講する仕組みを

設ける)ことを想定。

○ その上で、研修の時間数について、利用者への支援に充当する時間の増加につなげる観点から、例えば、講義部分について、定期的

学習の必要性やケアマネジャーのニーズ等を踏まえて、可能な限り縮減(※3)することを検討することが考えられるか。併せて、都

道府県が実施する研修の内容の改善を図る取組を検討してはどうか。

○

研修の受講方法について、一定期間(例えば5年間)に分割して受講するなど柔軟に受講できる環境整備を行うこととしてはどうか。

【現行の更新研修(2回目以降の場合)】

・32時間の研修を決められた日(概ね4~9日前後)に受講

・資格更新の要件としての研修

研修科目

講 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開

義

時間

3

ケアマネジメントの実践における倫理

2

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解

2

講 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

義

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント

・

脳血管疾患のある方のケアマネジメント

演

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント

習

大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント

心疾患のある方のケアマネジメント

誤嚥性肺炎の予防のケアマネジメント

看取り等における看護サービスの活用に関する事例

家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関

との連携が必要な事例のケアマネジメント

合 計

2

3

4

3

3

3

3

4

32

【見直し後に定期的に受講する研修のイメージ】

・研修受講を要件とした資格の更新の仕組みは廃止

・一定期間(5年間等)の間に自由なタイミングで分割して受講

(現行の時間数では1年当たり6~7時間程度)

●受講方法の例

(※現行の時間数そのままで5年間で受講することとした場合)

最

大

6

~

7

時

間

最

大

6

~

7

時

間

最

大

6

~

7

時

間

1年目

2年目

3年目

(※3)

最

大

6

~

7

時

間

4年目

最

大

6

~

7

時

間

5年目

さらに時間数を可能な限り縮減することを検討。

15