よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-4】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)歯科編 (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

歯科編

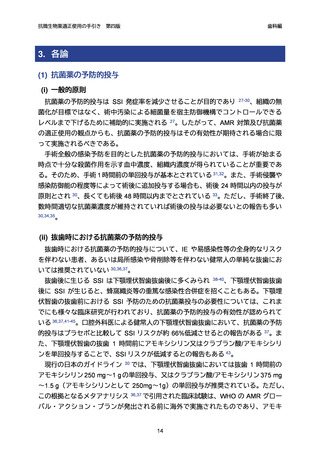

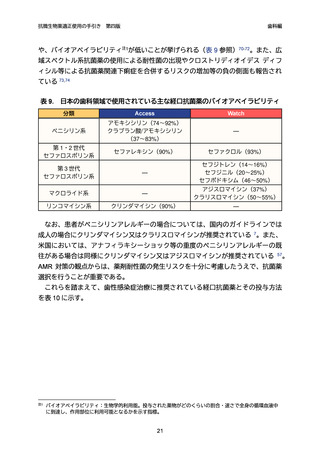

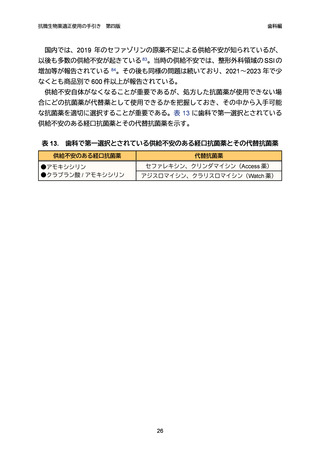

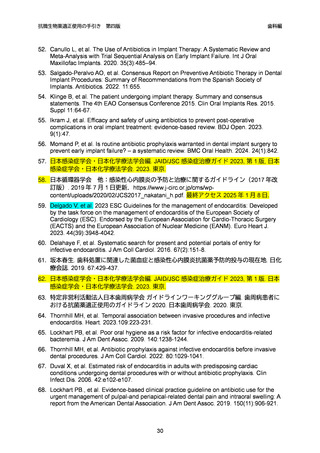

や、バイオアベイラビリティ注1が低いことが挙げられる(表 9 参照)70-72。また、広

域スペクトル系抗菌薬の使用による耐性菌の出現やクロストリディオイデス ディフ

ィシル等による抗菌薬関連下痢症を合併するリスクの増加等の負の側面も報告され

ている 73,74

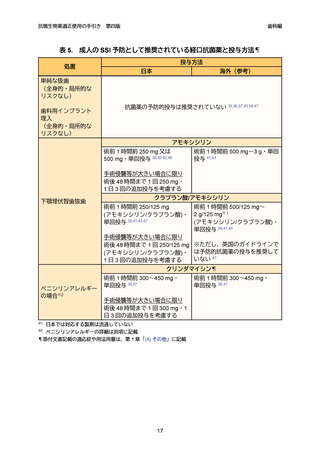

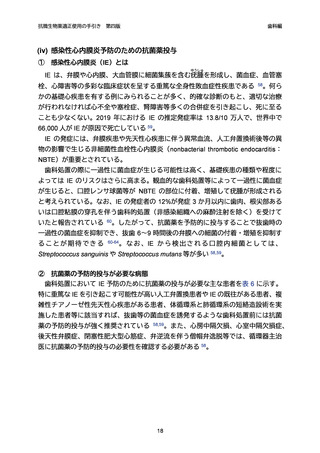

表 9.

日本の歯科領域で使用されている主な経口抗菌薬のバイオアベイラビリティ

分類

Access

Watch

ペニシリン系

アモキシシリン(74~92%)

クラブラン酸/アモキシシリン

(37~83%)

—

第 1・2 世代

セファロスポリン系

セファレキシン(90%)

セファクロル(93%)

第 3 世代

セファロスポリン系

—

セフジトレン(14~16%)

セフジニル(20~25%)

セフポドキシム(46~50%)

マクロライド系

—

アジスロマイシン(37%)

クラリスロマイシン(50~55%)

リンコマイシン系

クリンダマイシン(90%)

—

なお、患者がペニシリンアレルギーの場合については、国内のガイドラインでは

成人の場合にクリンダマイシン又はクラリスロマイシンが推奨されている 7。また、

米国においては、アナフィラキシーショック等の重度のペニシリンアレルギーの既

往がある場合は同様にクリンダマイシン又はアジスロマイシンが推奨されている 57。

AMR 対策の観点からは、薬剤耐性菌の発生リスクを十分に考慮したうえで、抗菌薬

選択を行うことが重要である。

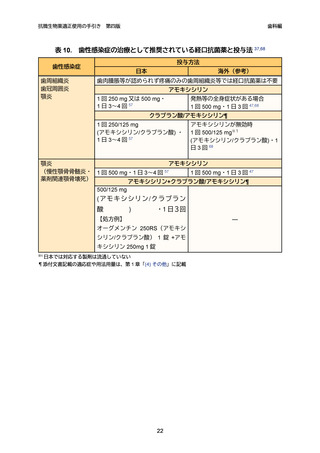

これらを踏まえて、歯性感染症治療に推奨されている経口抗菌薬とその投与方法

を表 10 に示す。

注1

バイオアベイラビリティ:生物学的利用能。投与された薬物がどのくらいの割合・速さで全身の循環血液中

に到達し、作用部位に利用可能となるかを示す指標。

21

第四版

歯科編

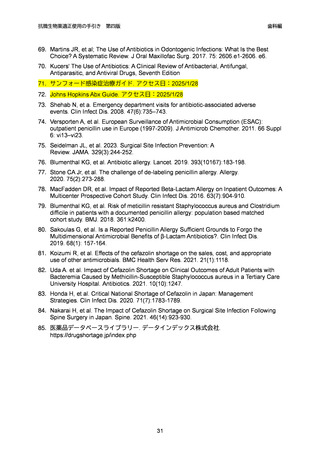

や、バイオアベイラビリティ注1が低いことが挙げられる(表 9 参照)70-72。また、広

域スペクトル系抗菌薬の使用による耐性菌の出現やクロストリディオイデス ディフ

ィシル等による抗菌薬関連下痢症を合併するリスクの増加等の負の側面も報告され

ている 73,74

表 9.

日本の歯科領域で使用されている主な経口抗菌薬のバイオアベイラビリティ

分類

Access

Watch

ペニシリン系

アモキシシリン(74~92%)

クラブラン酸/アモキシシリン

(37~83%)

—

第 1・2 世代

セファロスポリン系

セファレキシン(90%)

セファクロル(93%)

第 3 世代

セファロスポリン系

—

セフジトレン(14~16%)

セフジニル(20~25%)

セフポドキシム(46~50%)

マクロライド系

—

アジスロマイシン(37%)

クラリスロマイシン(50~55%)

リンコマイシン系

クリンダマイシン(90%)

—

なお、患者がペニシリンアレルギーの場合については、国内のガイドラインでは

成人の場合にクリンダマイシン又はクラリスロマイシンが推奨されている 7。また、

米国においては、アナフィラキシーショック等の重度のペニシリンアレルギーの既

往がある場合は同様にクリンダマイシン又はアジスロマイシンが推奨されている 57。

AMR 対策の観点からは、薬剤耐性菌の発生リスクを十分に考慮したうえで、抗菌薬

選択を行うことが重要である。

これらを踏まえて、歯性感染症治療に推奨されている経口抗菌薬とその投与方法

を表 10 に示す。

注1

バイオアベイラビリティ:生物学的利用能。投与された薬物がどのくらいの割合・速さで全身の循環血液中

に到達し、作用部位に利用可能となるかを示す指標。

21