よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-4】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)歯科編 (20 ページ)

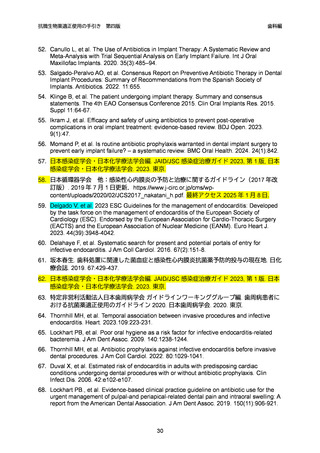

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

歯科編

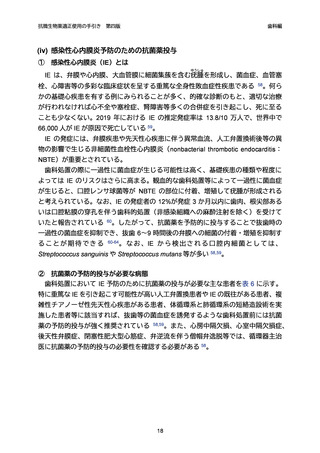

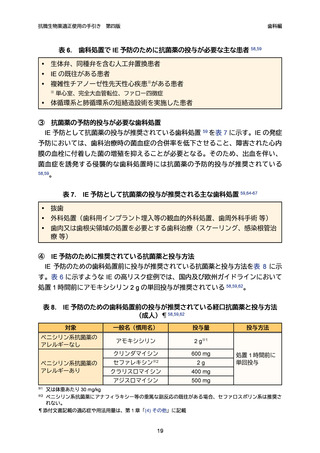

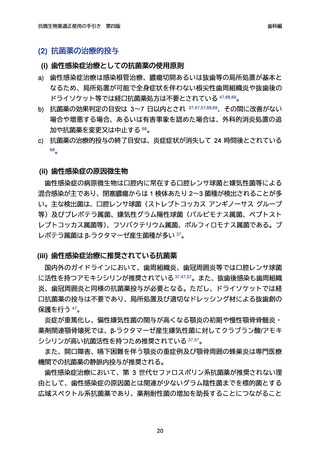

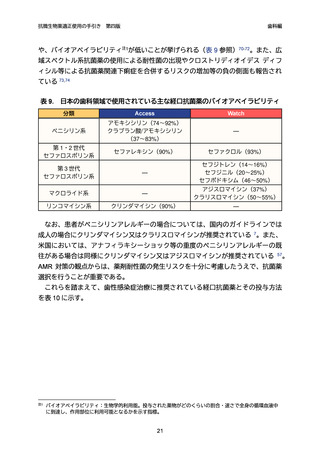

(2) 抗菌薬の治療的投与

(i) 歯性感染症治療としての抗菌薬の使用原則

a) 歯性感染症治療は感染根管治療、膿瘍切開あるいは抜歯等の局所処置が基本と

なるため、局所処置が可能で全身症状を伴わない根尖性歯周組織炎や抜歯後の

ドライソケット等では経口抗菌薬処方は不要とされている 47,68,69。

b) 抗菌薬の効果判定の目安は 3~7 日以内とされ 37,47,57,68,69、その間に改善がない

場合や増悪する場合、あるいは有害事象を認めた場合は、外科的消炎処置の追

加や抗菌薬を変更又は中止する 68。

c) 抗菌薬の治療的投与の終了目安は、炎症症状が消失して 24 時間後とされている

68。

(ii) 歯性感染症の原因微生物

歯性感染症の病原微生物は口腔内に常在する口腔レンサ球菌と嫌気性菌等による

混合感染が主であり、閉塞膿瘍からは 1 検体あたり 2~3 菌種が検出されることが多

い。主な検出菌は、口腔レンサ球菌(ストレプトコッカス アンギノーサス グループ

等)及びプレボテラ属菌、嫌気性グラム陽性球菌(パルビモナス属菌、ペプトスト

レプトコッカス属菌等)、フソバクテリウム属菌、ポルフィロモナス属菌である。プ

レボテラ属菌は β-ラクタマーゼ産生菌種が多い 37。

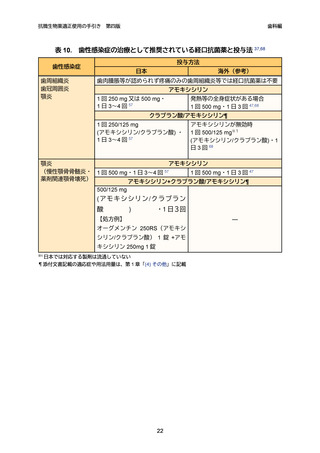

(iii) 歯性感染症治療に推奨されている抗菌薬

国内外のガイドラインにおいて、歯周組織炎、歯冠周囲炎等では口腔レンサ球菌

に活性を持つアモキシシリンが推奨されている 37,47,57。また、抜歯後感染も歯周組織

炎、歯冠周囲炎と同様の抗菌薬投与が必要となる。ただし、ドライソケットでは経

口抗菌薬の投与は不要であり、局所処置及び適切なドレッシング材による抜歯創の

保護を行う 47。

炎症が重篤化し、偏性嫌気性菌の関与が高くなる顎炎の初期や慢性顎骨骨髄炎・

薬剤関連顎骨壊死では、β-ラクタマーゼ産生嫌気性菌に対してクラブラン酸/アモキ

シシリンが高い抗菌活性を持つため推奨されている 37,57。

また、開口障害、嚥下困難を伴う顎炎の重症例及び顎骨周囲の蜂巣炎は専門医療

機関での抗菌薬の静脈内投与が推奨される。

歯性感染症治療において、第 3 世代セファロスポリン系抗菌薬が推奨されない理

由として、歯性感染症の原因菌とは関連が少ないグラム陰性菌までを標的菌とする

広域スペクトル系抗菌薬であり、薬剤耐性菌の増加を助長することにつながること

20

第四版

歯科編

(2) 抗菌薬の治療的投与

(i) 歯性感染症治療としての抗菌薬の使用原則

a) 歯性感染症治療は感染根管治療、膿瘍切開あるいは抜歯等の局所処置が基本と

なるため、局所処置が可能で全身症状を伴わない根尖性歯周組織炎や抜歯後の

ドライソケット等では経口抗菌薬処方は不要とされている 47,68,69。

b) 抗菌薬の効果判定の目安は 3~7 日以内とされ 37,47,57,68,69、その間に改善がない

場合や増悪する場合、あるいは有害事象を認めた場合は、外科的消炎処置の追

加や抗菌薬を変更又は中止する 68。

c) 抗菌薬の治療的投与の終了目安は、炎症症状が消失して 24 時間後とされている

68。

(ii) 歯性感染症の原因微生物

歯性感染症の病原微生物は口腔内に常在する口腔レンサ球菌と嫌気性菌等による

混合感染が主であり、閉塞膿瘍からは 1 検体あたり 2~3 菌種が検出されることが多

い。主な検出菌は、口腔レンサ球菌(ストレプトコッカス アンギノーサス グループ

等)及びプレボテラ属菌、嫌気性グラム陽性球菌(パルビモナス属菌、ペプトスト

レプトコッカス属菌等)、フソバクテリウム属菌、ポルフィロモナス属菌である。プ

レボテラ属菌は β-ラクタマーゼ産生菌種が多い 37。

(iii) 歯性感染症治療に推奨されている抗菌薬

国内外のガイドラインにおいて、歯周組織炎、歯冠周囲炎等では口腔レンサ球菌

に活性を持つアモキシシリンが推奨されている 37,47,57。また、抜歯後感染も歯周組織

炎、歯冠周囲炎と同様の抗菌薬投与が必要となる。ただし、ドライソケットでは経

口抗菌薬の投与は不要であり、局所処置及び適切なドレッシング材による抜歯創の

保護を行う 47。

炎症が重篤化し、偏性嫌気性菌の関与が高くなる顎炎の初期や慢性顎骨骨髄炎・

薬剤関連顎骨壊死では、β-ラクタマーゼ産生嫌気性菌に対してクラブラン酸/アモキ

シシリンが高い抗菌活性を持つため推奨されている 37,57。

また、開口障害、嚥下困難を伴う顎炎の重症例及び顎骨周囲の蜂巣炎は専門医療

機関での抗菌薬の静脈内投与が推奨される。

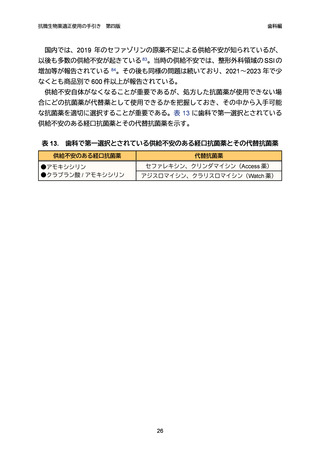

歯性感染症治療において、第 3 世代セファロスポリン系抗菌薬が推奨されない理

由として、歯性感染症の原因菌とは関連が少ないグラム陰性菌までを標的菌とする

広域スペクトル系抗菌薬であり、薬剤耐性菌の増加を助長することにつながること

20