よむ、つかう、まなぶ。

資料4_周産期医療の提供体制等について (42 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

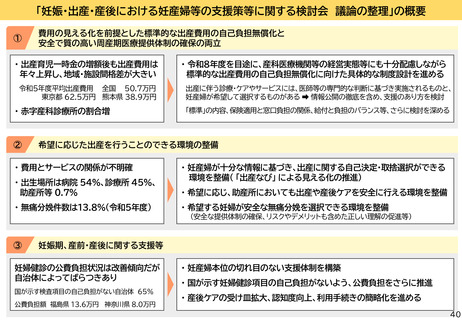

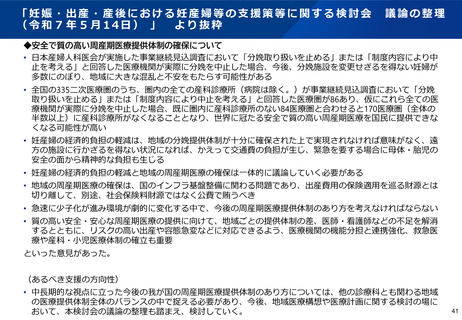

「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会

(令和7年5月14日) 」 より抜粋

議論の整理

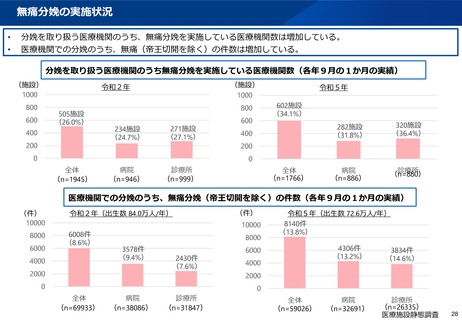

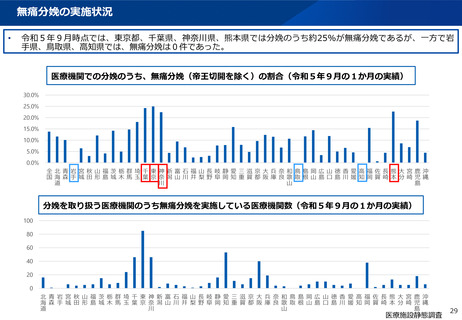

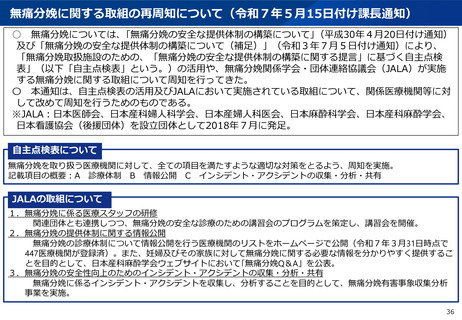

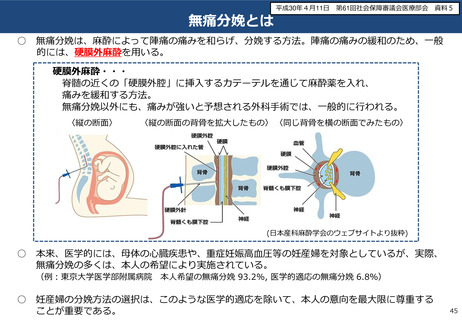

◆安全で質の高い無痛分娩の提供体制の確保について

• 安全で効果的な無痛分娩を実施するには産科医・麻酔科医に一定の習熟が求められる

• 無痛分娩を実施する医療機関の体制や研修等の実態把握を進めるべき

• 提供体制の確保を都道府県に丸投げしても難しい部分がある

といった意見があった。

(あるべき支援の方向性)

• 妊婦の間で無痛分娩へのニーズが増加している状況を踏まえ、希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境の

整備を進めるべきである。

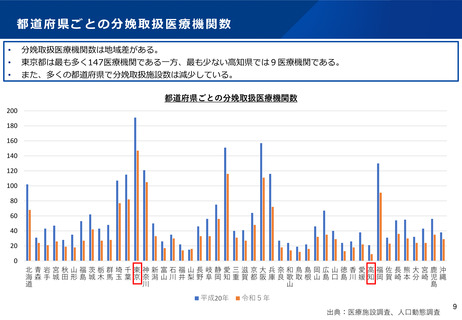

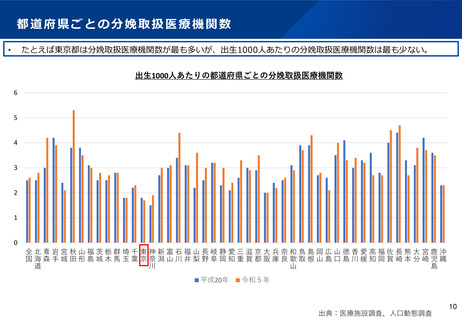

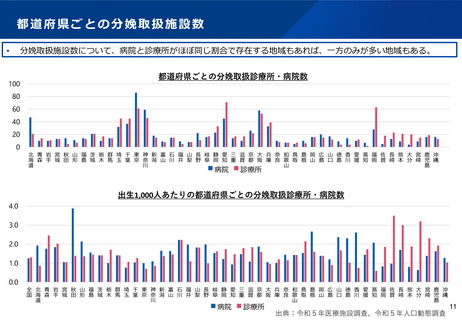

• 無痛分娩に対応した医療機関の分布には地域差があり、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化等、安

全で質の高い無痛分娩の提供体制の確保に取り組む必要がある。

• 無痛分娩のリスクやデメリットを十分に考慮した上で妊婦が選択を行えるよう、また無痛分娩を選択することに対

する偏見をなくすため、無痛分娩に関する正しい理解を広める必要がある。

42

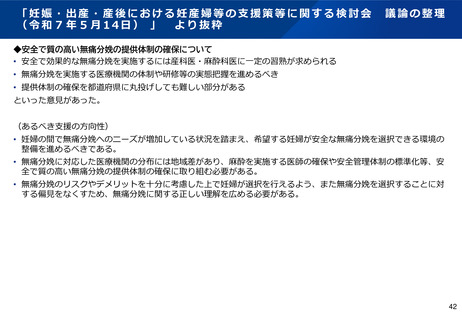

(令和7年5月14日) 」 より抜粋

議論の整理

◆安全で質の高い無痛分娩の提供体制の確保について

• 安全で効果的な無痛分娩を実施するには産科医・麻酔科医に一定の習熟が求められる

• 無痛分娩を実施する医療機関の体制や研修等の実態把握を進めるべき

• 提供体制の確保を都道府県に丸投げしても難しい部分がある

といった意見があった。

(あるべき支援の方向性)

• 妊婦の間で無痛分娩へのニーズが増加している状況を踏まえ、希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境の

整備を進めるべきである。

• 無痛分娩に対応した医療機関の分布には地域差があり、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化等、安

全で質の高い無痛分娩の提供体制の確保に取り組む必要がある。

• 無痛分娩のリスクやデメリットを十分に考慮した上で妊婦が選択を行えるよう、また無痛分娩を選択することに対

する偏見をなくすため、無痛分娩に関する正しい理解を広める必要がある。

42