よむ、つかう、まなぶ。

資料4_周産期医療の提供体制等について (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

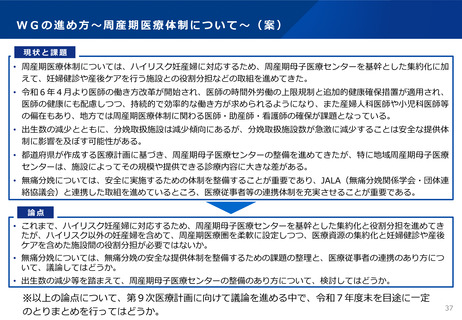

WGの進め方~周産期医療体制について~(案)

現状と課題

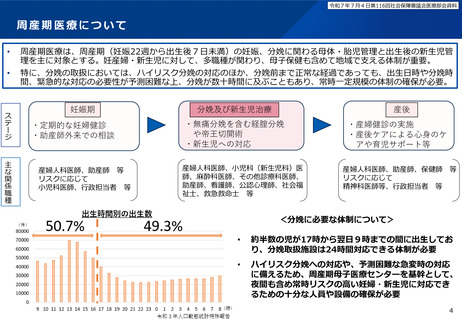

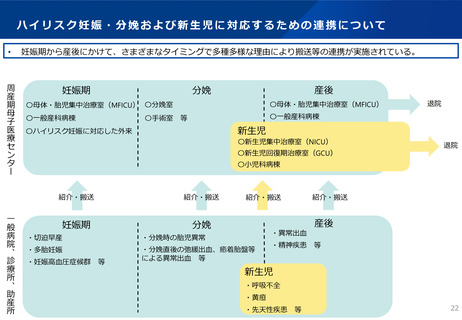

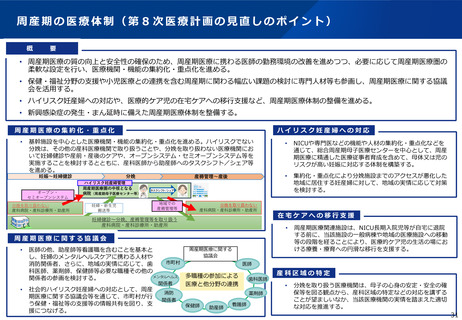

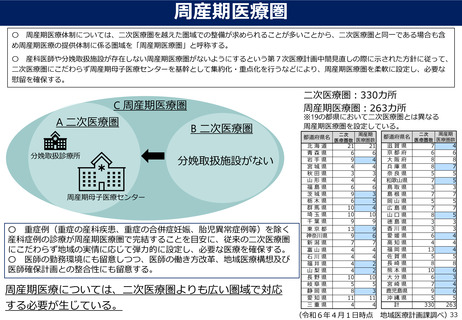

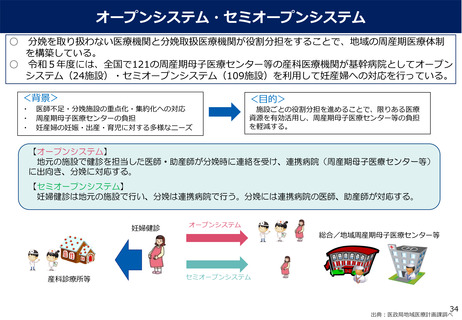

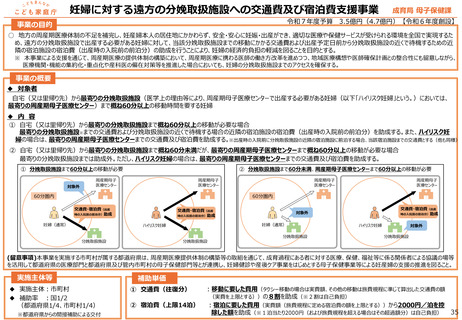

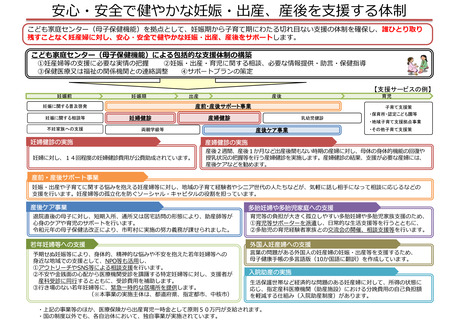

• 周産期医療体制については、ハイリスク妊産婦に対応するため、周産期母子医療センターを基幹とした集約化に加

えて、妊婦健診や産後ケアを行う施設との役割分担などの取組を進めてきた。

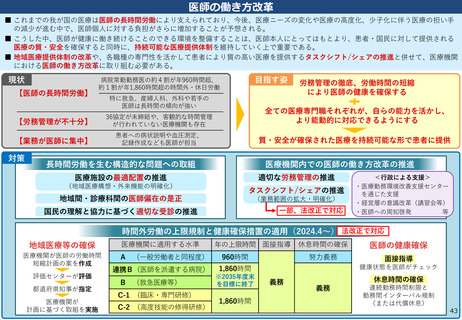

• 令和6年4月より医師の働き方改革が開始され、医師の時間外労働の上限規制と追加的健康確保措置が適用され、

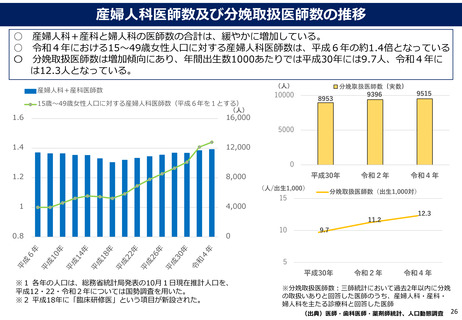

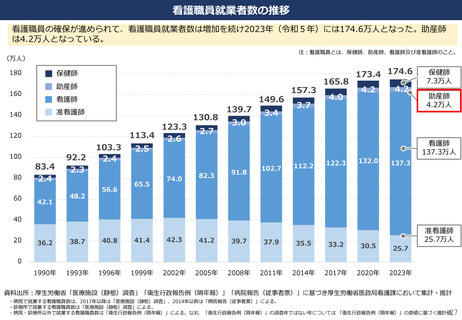

医師の健康にも配慮しつつ、持続的で効率的な働き方が求められるようになり、また産婦人科医師や小児科医師等

の偏在もあり、地方では周産期医療体制に関わる医師・助産師・看護師の確保が課題となっている。

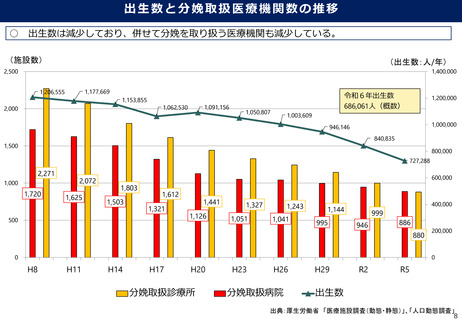

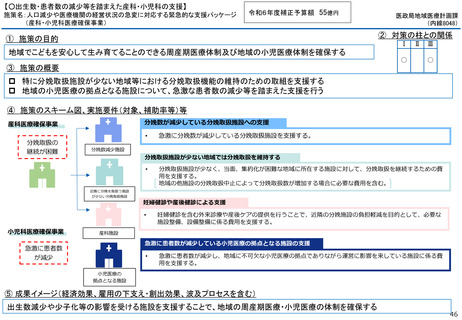

• 出生数の減少とともに、分娩取扱施設は減少傾向にあるが、分娩取扱施設数が急激に減少することは安全な提供体

制に影響を及ぼす可能性がある。

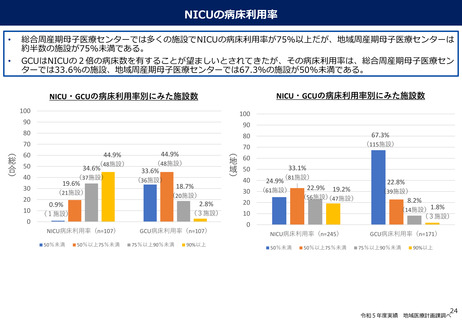

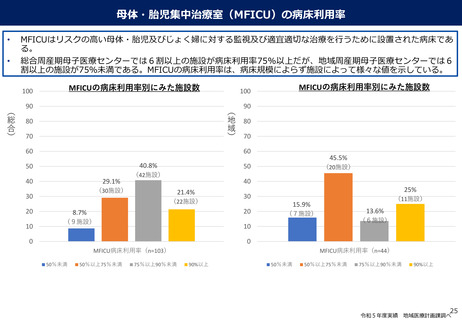

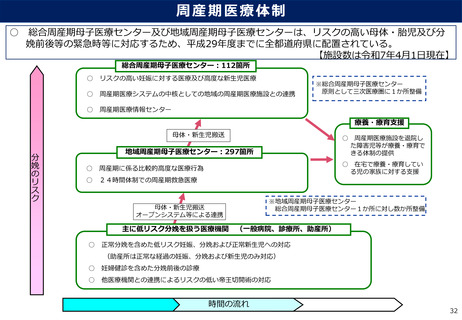

• 都道府県が作成する医療計画に基づき、周産期母子医療センターの整備を進めてきたが、特に地域周産期母子医療

センターは、施設によってその規模や提供できる診療内容に大きな差がある。

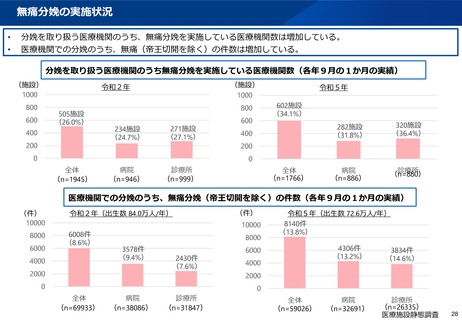

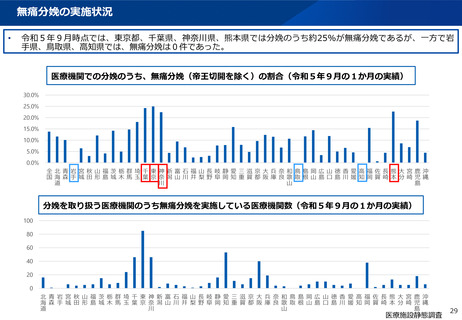

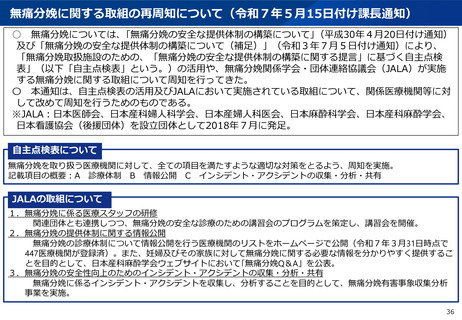

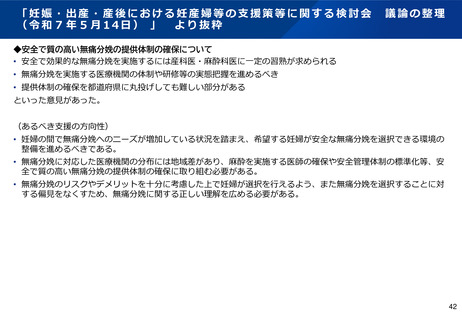

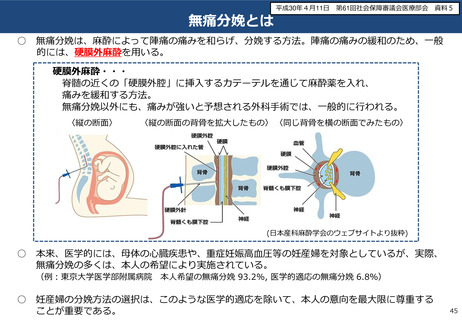

• 無痛分娩については、安全に実施するための体制を整備することが重要であり、JALA(無痛分娩関係学会・団体連

絡協議会)と連携した取組を進めているところ、医療従事者等の連携体制を充実させることが重要である。

論点

• これまで、ハイリスク妊産婦に対応するため、周産期母子医療センターを基幹とした集約化と役割分担を進めてき

たが、ハイリスク以外の妊産婦を含めて、周産期医療圏を柔軟に設定しつつ、医療資源の集約化と妊婦健診や産後

ケアを含めた施設間の役割分担が必要ではないか。

• 無痛分娩については、無痛分娩の安全な提供体制を整備するための課題の整理と、医療従事者の連携のあり方につ

いて、議論してはどうか。

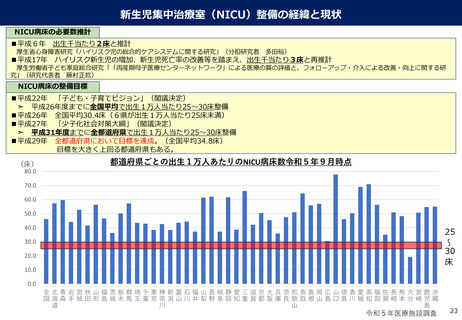

• 出生数の減少等を踏まえて、周産期母子医療センターの整備のあり方について、検討してはどうか。

※以上の論点について、第9次医療計画に向けて議論を進める中で、令和7年度末を目途に一定

のとりまとめを行ってはどうか。

37

現状と課題

• 周産期医療体制については、ハイリスク妊産婦に対応するため、周産期母子医療センターを基幹とした集約化に加

えて、妊婦健診や産後ケアを行う施設との役割分担などの取組を進めてきた。

• 令和6年4月より医師の働き方改革が開始され、医師の時間外労働の上限規制と追加的健康確保措置が適用され、

医師の健康にも配慮しつつ、持続的で効率的な働き方が求められるようになり、また産婦人科医師や小児科医師等

の偏在もあり、地方では周産期医療体制に関わる医師・助産師・看護師の確保が課題となっている。

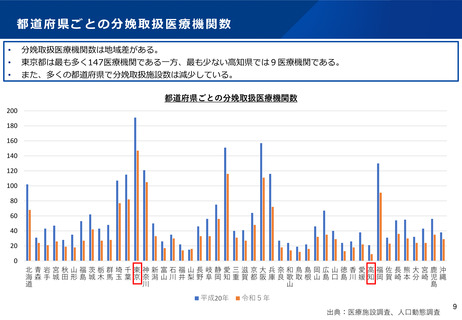

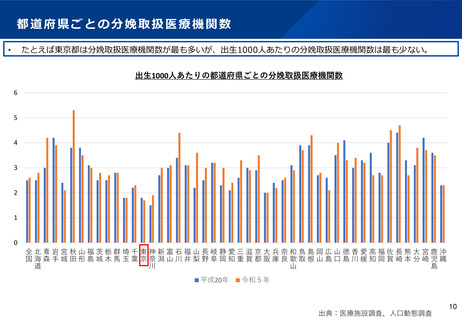

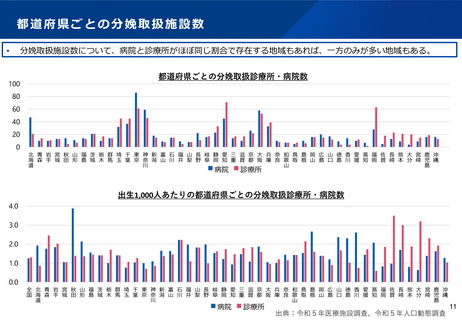

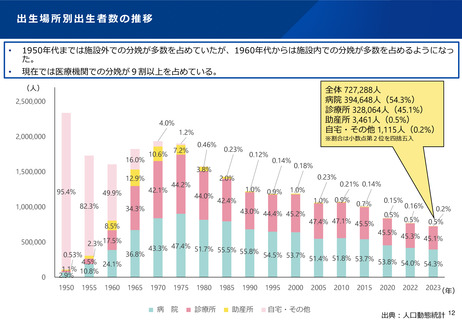

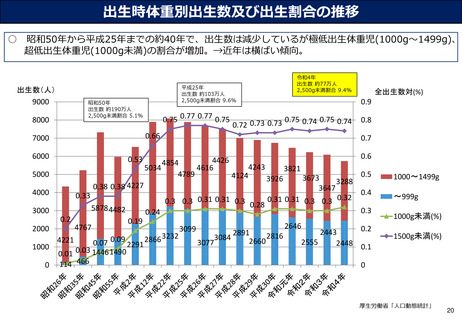

• 出生数の減少とともに、分娩取扱施設は減少傾向にあるが、分娩取扱施設数が急激に減少することは安全な提供体

制に影響を及ぼす可能性がある。

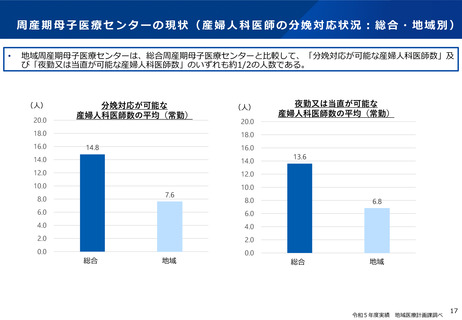

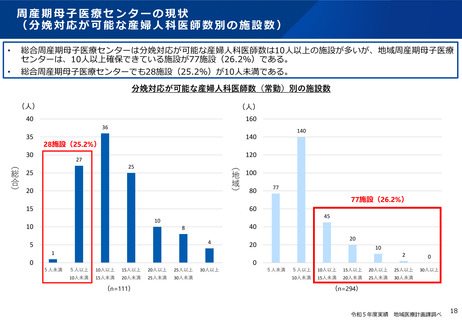

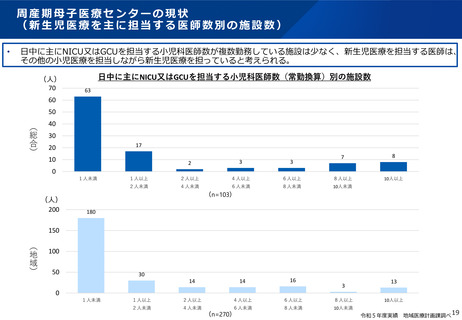

• 都道府県が作成する医療計画に基づき、周産期母子医療センターの整備を進めてきたが、特に地域周産期母子医療

センターは、施設によってその規模や提供できる診療内容に大きな差がある。

• 無痛分娩については、安全に実施するための体制を整備することが重要であり、JALA(無痛分娩関係学会・団体連

絡協議会)と連携した取組を進めているところ、医療従事者等の連携体制を充実させることが重要である。

論点

• これまで、ハイリスク妊産婦に対応するため、周産期母子医療センターを基幹とした集約化と役割分担を進めてき

たが、ハイリスク以外の妊産婦を含めて、周産期医療圏を柔軟に設定しつつ、医療資源の集約化と妊婦健診や産後

ケアを含めた施設間の役割分担が必要ではないか。

• 無痛分娩については、無痛分娩の安全な提供体制を整備するための課題の整理と、医療従事者の連携のあり方につ

いて、議論してはどうか。

• 出生数の減少等を踏まえて、周産期母子医療センターの整備のあり方について、検討してはどうか。

※以上の論点について、第9次医療計画に向けて議論を進める中で、令和7年度末を目途に一定

のとりまとめを行ってはどうか。

37