よむ、つかう、まなぶ。

資料4_周産期医療の提供体制等について (40 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

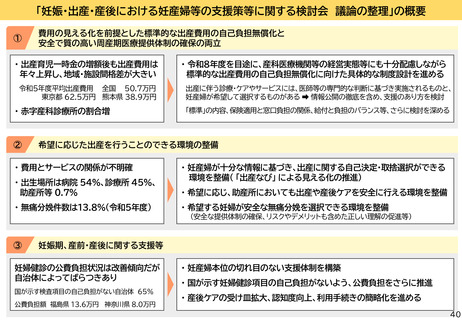

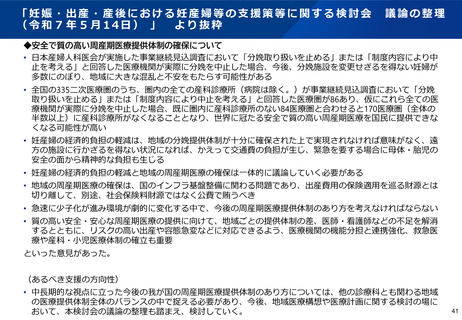

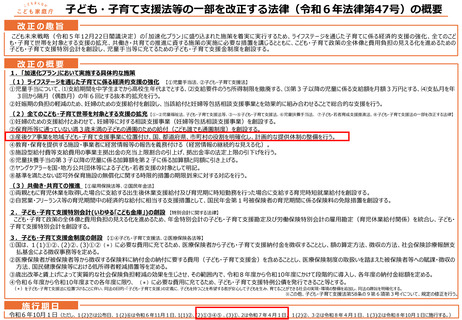

「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」の概要

①

費用の見える化を前提とした標準的な出産費用の自己負担無償化と

安全で質の高い周産期医療提供体制の確保の両立

・ 出産育児一時金の増額後も出産費用は

年々上昇し、地域・施設間格差が大きい

・ 令和8年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら

標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める

令和5年度平均出産費用 全国 50.7万円

東京都 62.5万円 熊本県 38.9万円

出産に伴う診療・ケアやサービスには、医師等の専門的な判断に基づき実施されるものと、

妊産婦が希望して選択するものがある

情報公開の徹底を含め、支援のあり方を検討

・ 赤字産科診療所の割合増

「標準」の内容、保険適用と窓口負担の関係、給付と負担のバランス等、さらに検討を深める

②

希望に応じた出産を行うことのできる環境の整備

・ 費用とサービスの関係が不明確

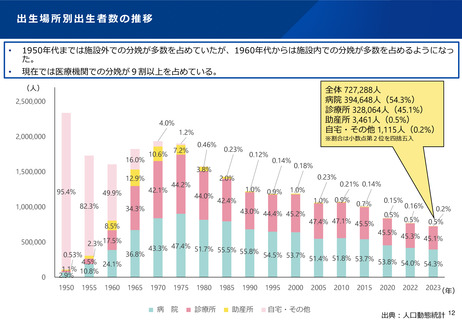

・ 出生場所は病院 54%、診療所 45%、

助産所等 0.7%

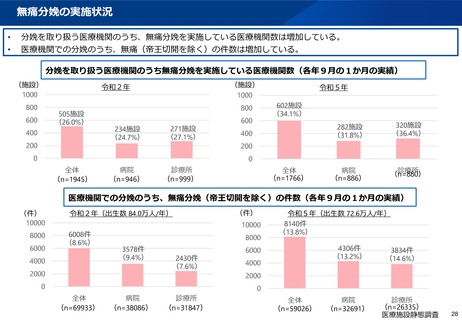

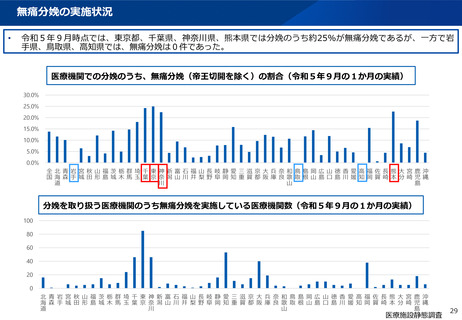

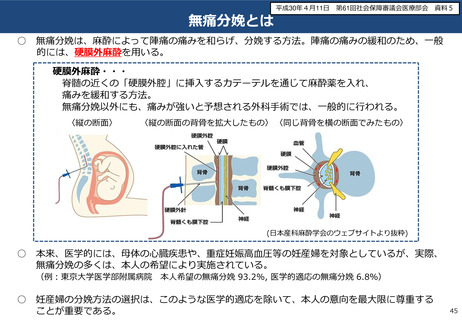

・ 無痛分娩件数は13.8%(令和5年度)

・ 妊産婦が十分な情報に基づき、出産に関する自己決定・取捨選択ができる

環境を整備( 「出産なび」 による見える化の推進)

・ 希望に応じ、助産所においても出産や産後ケアを安全に行える環境を整備

・ 希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境を整備

(安全な提供体制の確保、リスクやデメリットも含めた正しい理解の促進等)

③

妊娠期、産前・産後に関する支援等

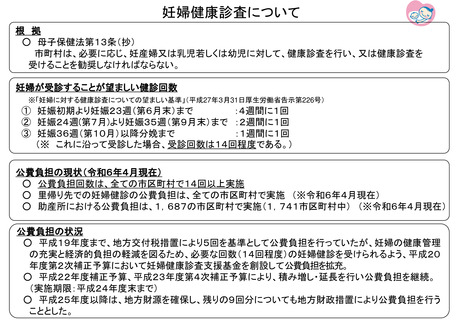

妊婦健診の公費負担状況は改善傾向だが

自治体によってばらつきあり

国が示す検査項目の自己負担がない自治体 65%

公費負担額 福島県 13.6万円 神奈川県 8.0万円

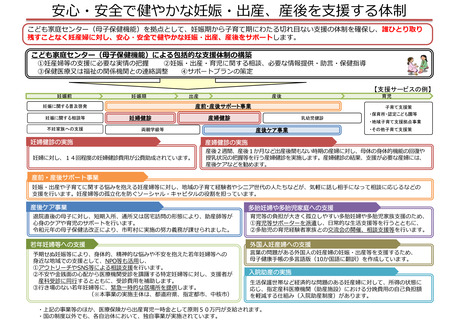

・ 妊産婦本位の切れ目のない支援体制を構築

・ 国が示す妊婦健診項目の自己負担がないよう、公費負担をさらに推進

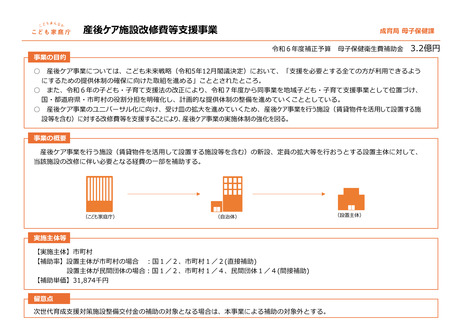

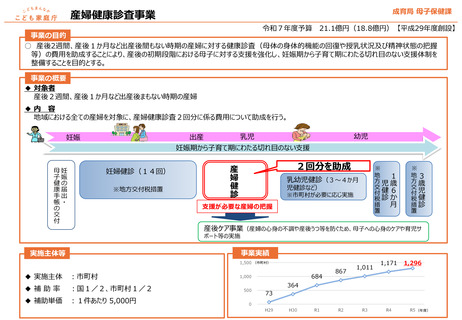

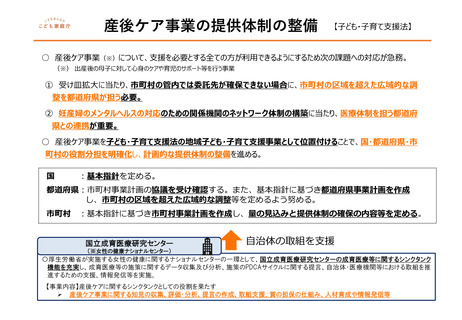

・ 産後ケアの受け皿拡大、認知度向上、利用手続きの簡略化を進める

40

①

費用の見える化を前提とした標準的な出産費用の自己負担無償化と

安全で質の高い周産期医療提供体制の確保の両立

・ 出産育児一時金の増額後も出産費用は

年々上昇し、地域・施設間格差が大きい

・ 令和8年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら

標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める

令和5年度平均出産費用 全国 50.7万円

東京都 62.5万円 熊本県 38.9万円

出産に伴う診療・ケアやサービスには、医師等の専門的な判断に基づき実施されるものと、

妊産婦が希望して選択するものがある

情報公開の徹底を含め、支援のあり方を検討

・ 赤字産科診療所の割合増

「標準」の内容、保険適用と窓口負担の関係、給付と負担のバランス等、さらに検討を深める

②

希望に応じた出産を行うことのできる環境の整備

・ 費用とサービスの関係が不明確

・ 出生場所は病院 54%、診療所 45%、

助産所等 0.7%

・ 無痛分娩件数は13.8%(令和5年度)

・ 妊産婦が十分な情報に基づき、出産に関する自己決定・取捨選択ができる

環境を整備( 「出産なび」 による見える化の推進)

・ 希望に応じ、助産所においても出産や産後ケアを安全に行える環境を整備

・ 希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境を整備

(安全な提供体制の確保、リスクやデメリットも含めた正しい理解の促進等)

③

妊娠期、産前・産後に関する支援等

妊婦健診の公費負担状況は改善傾向だが

自治体によってばらつきあり

国が示す検査項目の自己負担がない自治体 65%

公費負担額 福島県 13.6万円 神奈川県 8.0万円

・ 妊産婦本位の切れ目のない支援体制を構築

・ 国が示す妊婦健診項目の自己負担がないよう、公費負担をさらに推進

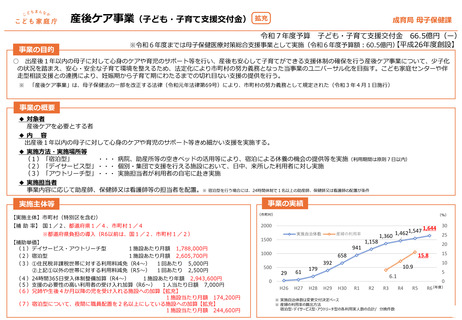

・ 産後ケアの受け皿拡大、認知度向上、利用手続きの簡略化を進める

40