よむ、つかう、まなぶ。

特定細胞加工物の微生物学的安全性指針(案)[1.1MB] (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63117.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第110回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

未定稿

②

検体の種類

無菌試験の実施において、被験物としてどの検体を用いるかも検出感度や精度に大

きく影響する。無菌試験に供する検体の選択に関しては、投与のタイミングとも関連

するが、特定細胞加工物の出荷判定又は投与の判断の目的で実施する場合は製造した

細胞加工物を対象として検査を実施することが基本となる。一方で、製造後に直に投

与する計画の場合又は最終産物の培養上清や細胞懸濁液を被験物とした方がより高感

度に測定できる場合といった、検出感度等の点から合理的な理由がある場合もあり得

る。また、接着細胞やオルガノイド等の培養工程において無菌試験を実施するときに

は、培養上清を採取し、試験に供すること、特定細胞加工物としてリンパ球などの懸

濁培養を行っている場合には細胞懸濁液のまま又はその遠心上清を試験に供すること

も想定される。ただし、このような場合には、無菌試験実施以降の工程での汚染を十

分に防止する工程管理上の対策が必須となる。また、このような検体の違いが、アッ

セイの手法や検出感度に大きく影響することがあり、採取した検体により検出感度が

どのように影響を受けるのかをあらかじめ確認し、適切性を評価しておくこと。この

評価においては、どの検体を用いた場合に最も効率よく汚染を検出できるのかを踏ま

えて検体の設定が求められる。

特定細胞加工物を採取し、出荷の判定やその投与の可否を判断するための無菌試験

としては、1)投与する細胞懸濁液以外に、2)細胞洗浄液、3)最終産物の培養上清、

などを被験物として実施することが想定される。ただし、細胞の特性や培養条件など

によっても最適な検体が異なる可能性がある。

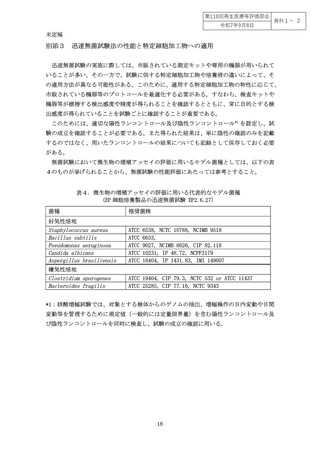

(3) 迅速無菌試験の妥当性の確認方法

迅速無菌試験に用いるキットや機器は、多くの場合、その開発メーカーや製造企業等

が検出感度、精度、正確性、頑健性などの評価(バリデーション)を実施していると想

定される。このような無菌試験キット等を利用する場合には、必ずしも企業等で実施さ

れたバリデーションを繰り返して確認する必要はないが、目的とする特定細胞加工物に

適用した場合に、標榜検出感度等が得られるかについては、あらかじめ個別に評価して

おくこと。

例えば、培地に抗菌性物質などが含まれている場合、培養法を併用した無菌試験を実

施したとしても、残存する抗菌性物質の静菌作用により十分な増殖が得られず偽陰性と

なる可能性がある。また、培地成分に核酸増幅法(以下「NAT」という。)を阻害する因

子が含まれる場合、検体から抽出した核酸にも阻害物質が残存していれば NAT の感度が

低下する可能性がある。

(4) 無菌操作と記録

無菌試験や無菌操作については、法に基づいて、特定細胞加工物等概要書及び標準書

並びに衛生管理、製造管理、品質管理の各基準書を整備することに加え、特定細胞加工

9

②

検体の種類

無菌試験の実施において、被験物としてどの検体を用いるかも検出感度や精度に大

きく影響する。無菌試験に供する検体の選択に関しては、投与のタイミングとも関連

するが、特定細胞加工物の出荷判定又は投与の判断の目的で実施する場合は製造した

細胞加工物を対象として検査を実施することが基本となる。一方で、製造後に直に投

与する計画の場合又は最終産物の培養上清や細胞懸濁液を被験物とした方がより高感

度に測定できる場合といった、検出感度等の点から合理的な理由がある場合もあり得

る。また、接着細胞やオルガノイド等の培養工程において無菌試験を実施するときに

は、培養上清を採取し、試験に供すること、特定細胞加工物としてリンパ球などの懸

濁培養を行っている場合には細胞懸濁液のまま又はその遠心上清を試験に供すること

も想定される。ただし、このような場合には、無菌試験実施以降の工程での汚染を十

分に防止する工程管理上の対策が必須となる。また、このような検体の違いが、アッ

セイの手法や検出感度に大きく影響することがあり、採取した検体により検出感度が

どのように影響を受けるのかをあらかじめ確認し、適切性を評価しておくこと。この

評価においては、どの検体を用いた場合に最も効率よく汚染を検出できるのかを踏ま

えて検体の設定が求められる。

特定細胞加工物を採取し、出荷の判定やその投与の可否を判断するための無菌試験

としては、1)投与する細胞懸濁液以外に、2)細胞洗浄液、3)最終産物の培養上清、

などを被験物として実施することが想定される。ただし、細胞の特性や培養条件など

によっても最適な検体が異なる可能性がある。

(3) 迅速無菌試験の妥当性の確認方法

迅速無菌試験に用いるキットや機器は、多くの場合、その開発メーカーや製造企業等

が検出感度、精度、正確性、頑健性などの評価(バリデーション)を実施していると想

定される。このような無菌試験キット等を利用する場合には、必ずしも企業等で実施さ

れたバリデーションを繰り返して確認する必要はないが、目的とする特定細胞加工物に

適用した場合に、標榜検出感度等が得られるかについては、あらかじめ個別に評価して

おくこと。

例えば、培地に抗菌性物質などが含まれている場合、培養法を併用した無菌試験を実

施したとしても、残存する抗菌性物質の静菌作用により十分な増殖が得られず偽陰性と

なる可能性がある。また、培地成分に核酸増幅法(以下「NAT」という。)を阻害する因

子が含まれる場合、検体から抽出した核酸にも阻害物質が残存していれば NAT の感度が

低下する可能性がある。

(4) 無菌操作と記録

無菌試験や無菌操作については、法に基づいて、特定細胞加工物等概要書及び標準書

並びに衛生管理、製造管理、品質管理の各基準書を整備することに加え、特定細胞加工

9