よむ、つかう、まなぶ。

特定細胞加工物の微生物学的安全性指針(案)[1.1MB] (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63117.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第110回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

未定稿

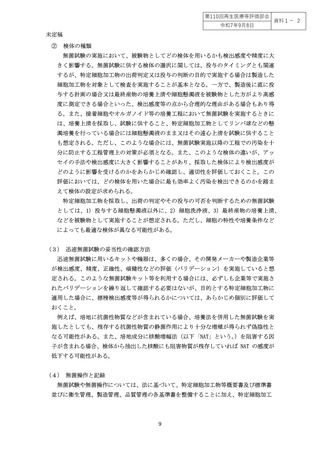

5 無菌試験の選択

(1) 迅速無菌試験法の方法

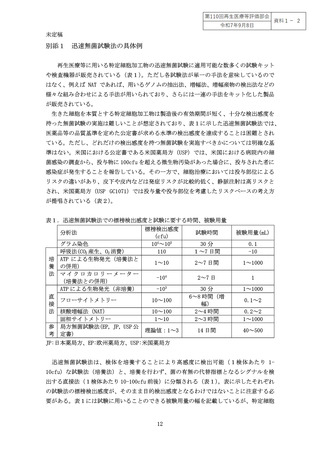

再生医療等安全性確保法に基づく特定細胞加工物に利用可能な迅速無菌試験用の検査

キットや検査機器が開発されている(別添1表1)が、特定細胞加工物の細胞特性等に

よって、メーカーが標榜しているような十分な感度が得られないケースもある。その選

択に際しては、試験法の標榜検出感度や精度(得られた検査値がどれだけ真の値に近い

か)が、目的とする個別の特定細胞加工物に適用できることをあらかじめ評価するこ

と。

但し、殆どの迅速無菌試験法に用いられるキットや機器のバリデーションは開発メー

カーが実施しており、それを再生医療等提供機関やその製造受託を行っている特定細胞

加工物等製造事業者が再度実施することを意味するものではない。例えば、特定細胞加

工物の製造では、様々な培地成分や薬剤が用いられており、その培地成分や培養・加工

に用いている原材料等が試験系を阻害することがないかなど、被験物が試験に対して干

渉を示さないこと、すなわち採用しようとしている標榜感度や精度が、適用しようとし

ている個別の特定細胞加工物で得られることを確認しておくことを意味するものであ

る。

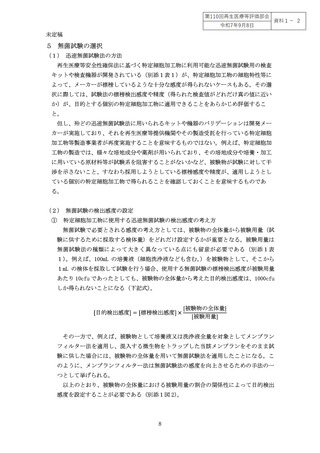

(2) 無菌試験の検出感度の設定

①

特定細胞加工物に使用する迅速無菌試験の検出感度の考え方

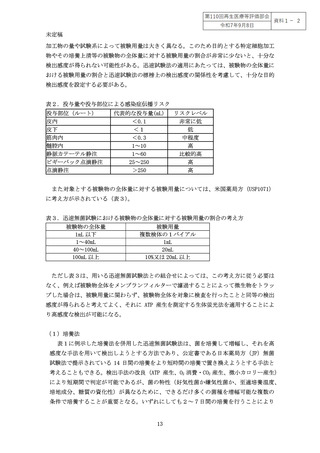

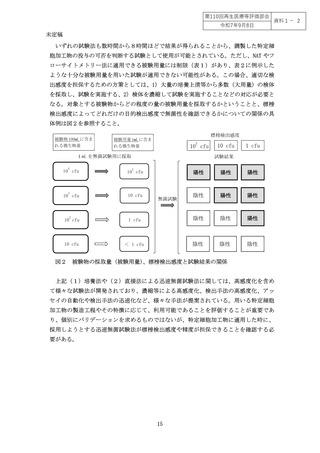

無菌試験で必要とされる感度の考え方としては、被験物の全体量から被験用量(試

験に供するために採取する検体量)をどれだけ設定するかが重要となる。被験用量は

無菌試験法の種類によって大きく異なっている点にも留意が必要である(別添1表

1)。例えば、100mL の培養液(細胞洗浄液なども含む。)を被験物として、そこから

1mL の検体を採取して試験を行う場合、使用する無菌試験の標榜検出感度が被験用量

あたり 10cfu であったとしても、被験物の全体量から考えた目的検出感度は、1000cfu

しか得られないことになる(下記式)。

〔目的検出感度〕 = 〔標榜検出感度〕 ×

[被験物の全体量]

[被験用量]

その一方で、例えば、被験物として培養液又は洗浄液全量を対象としてメンブラン

フィルター法を適用し、混入する微生物をトラップした当該メンブランをそのまま試

験に供した場合には、被験物の全体量を用いて無菌試験法を適用したことになる。こ

のように、メンブランフィルター法は無菌試験法の感度を向上させるための手法の一

つとして挙げられる。

以上のとおり、被験物の全体量における被験用量の割合の関係性によって目的検出

感度を設定することが必要である (別添1図 2)。

8

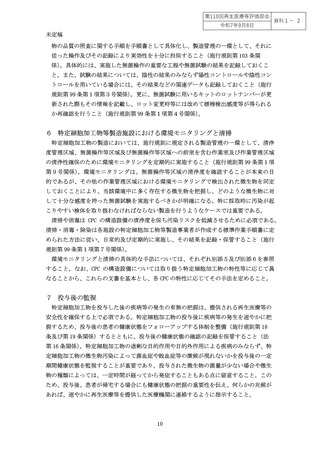

5 無菌試験の選択

(1) 迅速無菌試験法の方法

再生医療等安全性確保法に基づく特定細胞加工物に利用可能な迅速無菌試験用の検査

キットや検査機器が開発されている(別添1表1)が、特定細胞加工物の細胞特性等に

よって、メーカーが標榜しているような十分な感度が得られないケースもある。その選

択に際しては、試験法の標榜検出感度や精度(得られた検査値がどれだけ真の値に近い

か)が、目的とする個別の特定細胞加工物に適用できることをあらかじめ評価するこ

と。

但し、殆どの迅速無菌試験法に用いられるキットや機器のバリデーションは開発メー

カーが実施しており、それを再生医療等提供機関やその製造受託を行っている特定細胞

加工物等製造事業者が再度実施することを意味するものではない。例えば、特定細胞加

工物の製造では、様々な培地成分や薬剤が用いられており、その培地成分や培養・加工

に用いている原材料等が試験系を阻害することがないかなど、被験物が試験に対して干

渉を示さないこと、すなわち採用しようとしている標榜感度や精度が、適用しようとし

ている個別の特定細胞加工物で得られることを確認しておくことを意味するものであ

る。

(2) 無菌試験の検出感度の設定

①

特定細胞加工物に使用する迅速無菌試験の検出感度の考え方

無菌試験で必要とされる感度の考え方としては、被験物の全体量から被験用量(試

験に供するために採取する検体量)をどれだけ設定するかが重要となる。被験用量は

無菌試験法の種類によって大きく異なっている点にも留意が必要である(別添1表

1)。例えば、100mL の培養液(細胞洗浄液なども含む。)を被験物として、そこから

1mL の検体を採取して試験を行う場合、使用する無菌試験の標榜検出感度が被験用量

あたり 10cfu であったとしても、被験物の全体量から考えた目的検出感度は、1000cfu

しか得られないことになる(下記式)。

〔目的検出感度〕 = 〔標榜検出感度〕 ×

[被験物の全体量]

[被験用量]

その一方で、例えば、被験物として培養液又は洗浄液全量を対象としてメンブラン

フィルター法を適用し、混入する微生物をトラップした当該メンブランをそのまま試

験に供した場合には、被験物の全体量を用いて無菌試験法を適用したことになる。こ

のように、メンブランフィルター法は無菌試験法の感度を向上させるための手法の一

つとして挙げられる。

以上のとおり、被験物の全体量における被験用量の割合の関係性によって目的検出

感度を設定することが必要である (別添1図 2)。

8