よむ、つかう、まなぶ。

資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (98 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

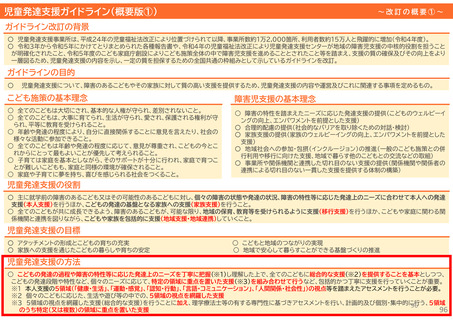

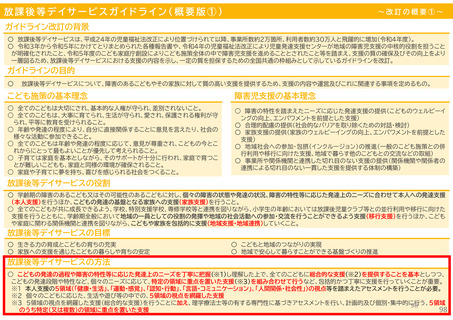

児童発達支援ガイドライン(概要版②)

~改訂の概要②~

児童発達支援の内容

①本人支援

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」

「言語・コミュニケーション」「人間関係・

社 会性 」の 5領域 の視点 を網羅 し た

個々のこどもに応じたオーダーメイド

の支援

②家族支援

こどもの成長や発達の基盤となる親子

関係や家庭生活を安定・充実させる支

援

③移行支援

こどもが、可能な限り、地域の保育、教

育等を享受し、その中で適切な支援を

受けられるようにしていく支援、同年

代のこどもをはじめとした地域におけ

る仲間づくりを図っていく支援

④地域支援・地域連携

こどもの育ちや家庭の生活の支援に

関わる保健・医療・福祉・教育・労働等

の関係機関や障害福祉サービス等事

業所等との連携によるこどもや家族の

支援

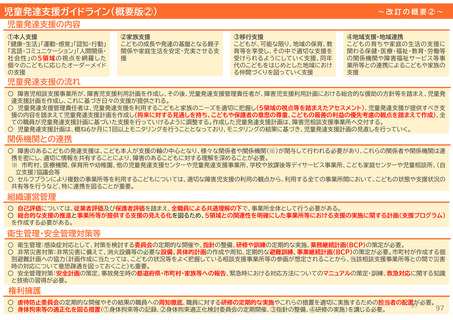

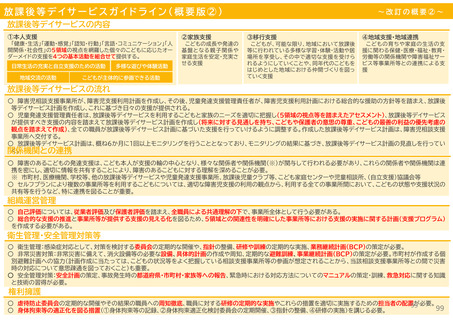

児童発達支援の流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、児童発

達支援計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供される。

〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し(5領域の視点等を踏まえたアセスメント)、児童発達支援が提供すべき支

援の内容を踏まえて児童発達支援計画を作成し(将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成)、全

ての職員が児童発達支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した児童発達支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付する。

〇 児童発達支援計画は、概ね6か月に1回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、児童発達支援計画の見直しを行っていく。

関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関(※)が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連

携を密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。

※ 市町村、医療機関、保育所や幼稚園、他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、学校や放課後等デイサービス事業所、こども家庭センターや児童相談所、(自

立支援)協議会等

〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の

共有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。

○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(支援プログラム)

を作成する必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

〇 衛生管理:感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画(BCP)の策定が必要。

〇 非常災害対策:非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練、事業継続計画(BCP)の策定が必要。市町村が作成する個

別避難計画への協力(計画作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握している相談支援事業所等の参画が想定されることから、当該相談支援事業所等との間で災害

時の対応について意思疎通を図っておくこと)も重要。

〇 安全管理対策:安全計画の策定、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、救急対応に関する知識

と技術の習得が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。

97

97

〇 身体拘束等の適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じる必要。

~改訂の概要②~

児童発達支援の内容

①本人支援

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」

「言語・コミュニケーション」「人間関係・

社 会性 」の 5領域 の視点 を網羅 し た

個々のこどもに応じたオーダーメイド

の支援

②家族支援

こどもの成長や発達の基盤となる親子

関係や家庭生活を安定・充実させる支

援

③移行支援

こどもが、可能な限り、地域の保育、教

育等を享受し、その中で適切な支援を

受けられるようにしていく支援、同年

代のこどもをはじめとした地域におけ

る仲間づくりを図っていく支援

④地域支援・地域連携

こどもの育ちや家庭の生活の支援に

関わる保健・医療・福祉・教育・労働等

の関係機関や障害福祉サービス等事

業所等との連携によるこどもや家族の

支援

児童発達支援の流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、児童発

達支援計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供される。

〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し(5領域の視点等を踏まえたアセスメント)、児童発達支援が提供すべき支

援の内容を踏まえて児童発達支援計画を作成し(将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成)、全

ての職員が児童発達支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した児童発達支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付する。

〇 児童発達支援計画は、概ね6か月に1回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、児童発達支援計画の見直しを行っていく。

関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関(※)が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連

携を密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。

※ 市町村、医療機関、保育所や幼稚園、他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、学校や放課後等デイサービス事業所、こども家庭センターや児童相談所、(自

立支援)協議会等

〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の

共有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。

○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(支援プログラム)

を作成する必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

〇 衛生管理:感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画(BCP)の策定が必要。

〇 非常災害対策:非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練、事業継続計画(BCP)の策定が必要。市町村が作成する個

別避難計画への協力(計画作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握している相談支援事業所等の参画が想定されることから、当該相談支援事業所等との間で災害

時の対応について意思疎通を図っておくこと)も重要。

〇 安全管理対策:安全計画の策定、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、救急対応に関する知識

と技術の習得が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。

97

97

〇 身体拘束等の適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じる必要。