よむ、つかう、まなぶ。

資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (97 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

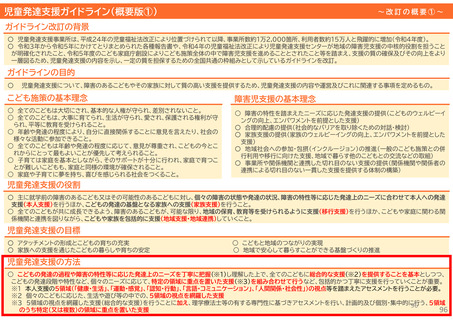

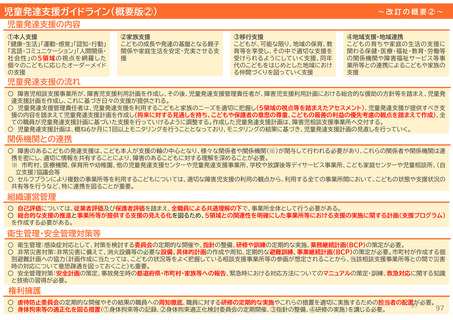

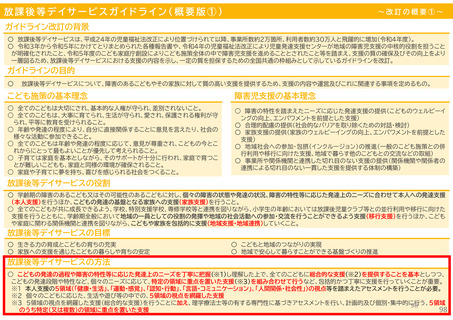

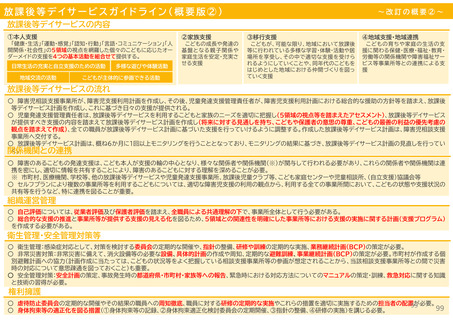

児童発達支援ガイドライン(概要版①)

~改訂の概要①~

ガイドライン改訂の背景

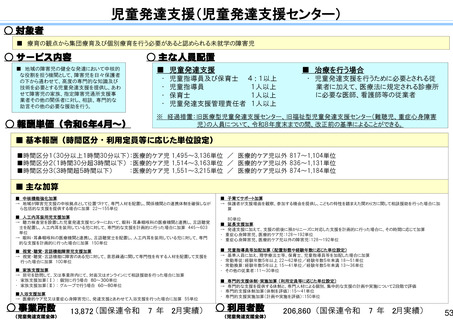

〇 児童発達支援事業所は、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約1万2,000箇所、利用者数約15万人と飛躍的に増加(令和4年度)。

〇 令和3年から令和5年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和4年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うこと

が明確化されたこと、令和5年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより

一層図るため、児童発達支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。

ガイドラインの目的

〇

児童発達支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

障害児支援の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。

○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守

られ、平等に教育を受けられること。

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の

様々な活動に参加できること。

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこ

れからにとって最もよいことが優先して考えられること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこ

とが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供(こどものウェルビーイ

ングの向上、エンパワメントを前提とした支援)

〇 合理的配慮の提供(社会的なバリアを取り除くための対話・検討)

〇 家族支援の提供(家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした

支援)

〇 地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進(一般のこども施策との併

行利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組)

〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供(関係機関や関係者の

連携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築)

児童発達支援の役割

〇 主に就学前の障害のあるこども又はその可能性のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達

支援(本人支援)を行うほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援(家族支援)を行うこと。

○ 全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援(移行支援)を行うほか、こどもや家庭に関わる関

係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援(地域支援・地域連携)していくこと。

児童発達支援の目標

〇 アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実

〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定

○ こどもと地域のつながりの実現

○ 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

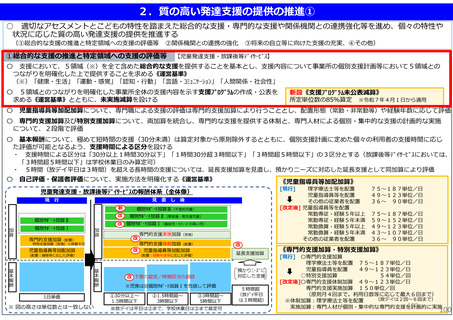

児童発達支援の方法

○ こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握(※1)し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援(※2)を提供することを基本としつつ、

こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援(※3)を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧に支援を行っていくことが重要。

※1 本人支援の5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。

※2 個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、5領域の視点を網羅した支援

※3 5領域の視点を網羅した支援(総合的な支援)を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、5領域

96

のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援

96

~改訂の概要①~

ガイドライン改訂の背景

〇 児童発達支援事業所は、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約1万2,000箇所、利用者数約15万人と飛躍的に増加(令和4年度)。

〇 令和3年から令和5年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和4年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うこと

が明確化されたこと、令和5年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより

一層図るため、児童発達支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。

ガイドラインの目的

〇

児童発達支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

障害児支援の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。

○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守

られ、平等に教育を受けられること。

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の

様々な活動に参加できること。

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこ

れからにとって最もよいことが優先して考えられること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこ

とが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供(こどものウェルビーイ

ングの向上、エンパワメントを前提とした支援)

〇 合理的配慮の提供(社会的なバリアを取り除くための対話・検討)

〇 家族支援の提供(家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした

支援)

〇 地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進(一般のこども施策との併

行利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組)

〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供(関係機関や関係者の

連携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築)

児童発達支援の役割

〇 主に就学前の障害のあるこども又はその可能性のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達

支援(本人支援)を行うほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援(家族支援)を行うこと。

○ 全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援(移行支援)を行うほか、こどもや家庭に関わる関

係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援(地域支援・地域連携)していくこと。

児童発達支援の目標

〇 アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実

〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定

○ こどもと地域のつながりの実現

○ 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

児童発達支援の方法

○ こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握(※1)し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援(※2)を提供することを基本としつつ、

こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援(※3)を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧に支援を行っていくことが重要。

※1 本人支援の5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。

※2 個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、5領域の視点を網羅した支援

※3 5領域の視点を網羅した支援(総合的な支援)を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、5領域

96

のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援

96