よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

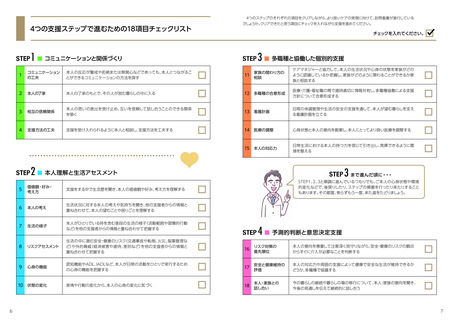

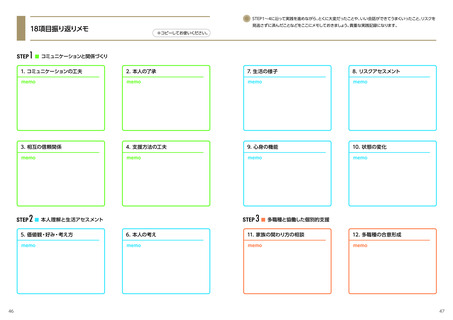

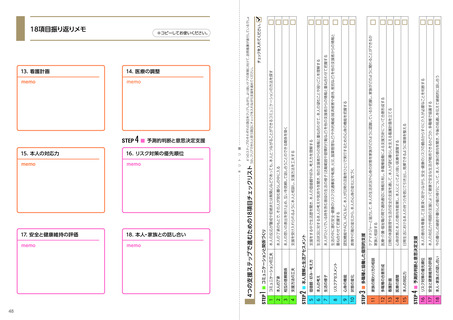

STEP 1 ■ コミュニケーションと関係づくり

本人の了承

2

実践のためのヒント

本人の了承のもとで、

その人が営む暮らしの中に入る

1 適切な説明

4 距離感

訪問の際には、自己紹介や挨拶をした上で、訪

問の目的と予定を伝えます。利用者の認知機能障

害の程度や性格などに応じて、説明の仕方に配慮

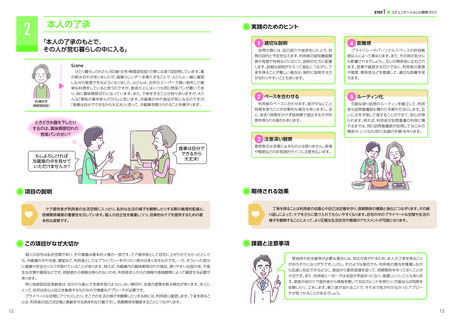

Scene

ひとり暮らしのAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

の家には週1回訪問しています。薬

の飲み忘れがありましたが、服薬カレンダーを導入することで、Aさんと一緒に確認

しながら管理できるようになりました。Aさんは、近所のスーパーで買い物をして簡

プライバシーやパーソナルスペースの許容範

囲は人によって異なります。また、その時の気分に

も影響されるでしょうし、互いの関係性に左右され

します。詳細な説明がかえって混乱につながり、了

ます。言葉で確認するだけでなく、利用者の表情

が伝わりやすいこともあります。

ちます。

承を得ることが難しい場合は、端的に説明する方

や態度、関係性などを意識して、適切な距離を保

単な料理をしていると言うのですが、食卓の上にはいつも同じ惣菜パンが置いてあ

り、時に賞味期限切れになっています。また、下痢をすることが時々ありますが、Aさ

80歳女性

(軽度認知症)

んは

「便秘の薬を飲んだから」

と言います。冷蔵庫の中の食品が気になるのですが、

「食事は自分でできるから大丈夫」

と言って、冷蔵庫を開けられることを嫌がります。

2 ペースを合わせる

利用者のペースに合わせます。急がせないこと、

時間を使うことが効果的な場合もありますし、逆

に、あまり時間をかけず短時間で退出する方が好

感を得られる場合もあります。

ときどきお腹を下したり

するのは、賞味期限切れの

惣菜パンのせい?

もしよろしければ

冷蔵庫の中を見せて

いただけませんか?

5 ルーティン化

可能な限り訪問のルーティンを確立して、利用

者も訪問看護師も慣れた手順や方法にします。互

いに次を予測して接することができて、安心が得

られます。例えば、利用者が訪問看護の利用に慣

れるまでは、同じ訪問看護師が訪問してなじみの

関係や、

いつもの流れ

(支援の手順)

を作ります。

3 注意深い観察

食事は自分で

できるから

大丈夫!

項目の説明

ケア提供者が利用者の生活空間に入ったり、私的な生活の様子を観察したりする際の倫理的配慮と、

信頼関係構築の重要性を示しています。個人の自立性を尊重しつつ、効果的なケアを提供するための基

本的な姿勢です。

この項目がなぜ大切か

個人の自宅は私的空間であり、その尊重は基本的人権の一部です。ケア提供者として自宅に上がらせてもらったとして

も、冷蔵庫の中や浴室、寝室など、利用者としてはプライバシーを守りたい部分は多くあるものです。一方、そういった部分

に健康や安全のリスクが隠れていることがあります。例えば、冷蔵庫内の賞味期限切れの食品、滑りやすい浴室の床、不衛

生な衣類や寝具などです。同居者から情報は得られないため、利用者本人からの情報や直接観察によって確認する必要が

あります。

特に独居認知症高齢者は、

自分から進んで支援を受けようとしない傾向や、支援の提案を断る傾向があります。本人に

とって、

自宅は安心と自立を象徴するものなので慎重なアプローチが必要です。

プライベートな空間にアクセスしたり、

そこでの生活の様子を観察したりする時には、

利用者に確認します。了承を得るこ

意思表示は言葉によるものとは限りません。表情

や態度などの非言語的サインに注意を払います。

期待される効果

了承を得ることは利用者の自尊心や自己決定権を守り、信頼関係の構築と強化につながります。その繰

り返しによって、

ケアをさらに受け入れてもらいやすくなります。自宅の中のプライベートな空間や生活の

様子を観察することによって、

より正確な生活状況や環境のアセスメントが可能になります。

課題と注意事項

緊急時や安全確保が必要な場合には、対応が急がれるため、本人の了承を得ること

がおろそかになりがちです。

しかし、そのような場合でも、利用者の意向を尊重しなが

ら迅速に対応できるように、普段から意思疎通を図って、信頼関係を作っておくことが

大切です。また、利用者と一対一では会話が手詰まりになり、進展しにくいこともありま

す。家族や他のケア提供者から情報を聞いて対応のヒントを得たり、可能ならば同席を

依頼したり、工夫します。第三者が加わることで、それまで気が付かなかったアプロー

チが見つかることがあるでしょう。

とは、

利用者の自己決定権と尊厳を守る具体的な行動ですし、

信頼関係を構築することにつながります。

12

13

本人の了承

2

実践のためのヒント

本人の了承のもとで、

その人が営む暮らしの中に入る

1 適切な説明

4 距離感

訪問の際には、自己紹介や挨拶をした上で、訪

問の目的と予定を伝えます。利用者の認知機能障

害の程度や性格などに応じて、説明の仕方に配慮

Scene

ひとり暮らしのAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

の家には週1回訪問しています。薬

の飲み忘れがありましたが、服薬カレンダーを導入することで、Aさんと一緒に確認

しながら管理できるようになりました。Aさんは、近所のスーパーで買い物をして簡

プライバシーやパーソナルスペースの許容範

囲は人によって異なります。また、その時の気分に

も影響されるでしょうし、互いの関係性に左右され

します。詳細な説明がかえって混乱につながり、了

ます。言葉で確認するだけでなく、利用者の表情

が伝わりやすいこともあります。

ちます。

承を得ることが難しい場合は、端的に説明する方

や態度、関係性などを意識して、適切な距離を保

単な料理をしていると言うのですが、食卓の上にはいつも同じ惣菜パンが置いてあ

り、時に賞味期限切れになっています。また、下痢をすることが時々ありますが、Aさ

80歳女性

(軽度認知症)

んは

「便秘の薬を飲んだから」

と言います。冷蔵庫の中の食品が気になるのですが、

「食事は自分でできるから大丈夫」

と言って、冷蔵庫を開けられることを嫌がります。

2 ペースを合わせる

利用者のペースに合わせます。急がせないこと、

時間を使うことが効果的な場合もありますし、逆

に、あまり時間をかけず短時間で退出する方が好

感を得られる場合もあります。

ときどきお腹を下したり

するのは、賞味期限切れの

惣菜パンのせい?

もしよろしければ

冷蔵庫の中を見せて

いただけませんか?

5 ルーティン化

可能な限り訪問のルーティンを確立して、利用

者も訪問看護師も慣れた手順や方法にします。互

いに次を予測して接することができて、安心が得

られます。例えば、利用者が訪問看護の利用に慣

れるまでは、同じ訪問看護師が訪問してなじみの

関係や、

いつもの流れ

(支援の手順)

を作ります。

3 注意深い観察

食事は自分で

できるから

大丈夫!

項目の説明

ケア提供者が利用者の生活空間に入ったり、私的な生活の様子を観察したりする際の倫理的配慮と、

信頼関係構築の重要性を示しています。個人の自立性を尊重しつつ、効果的なケアを提供するための基

本的な姿勢です。

この項目がなぜ大切か

個人の自宅は私的空間であり、その尊重は基本的人権の一部です。ケア提供者として自宅に上がらせてもらったとして

も、冷蔵庫の中や浴室、寝室など、利用者としてはプライバシーを守りたい部分は多くあるものです。一方、そういった部分

に健康や安全のリスクが隠れていることがあります。例えば、冷蔵庫内の賞味期限切れの食品、滑りやすい浴室の床、不衛

生な衣類や寝具などです。同居者から情報は得られないため、利用者本人からの情報や直接観察によって確認する必要が

あります。

特に独居認知症高齢者は、

自分から進んで支援を受けようとしない傾向や、支援の提案を断る傾向があります。本人に

とって、

自宅は安心と自立を象徴するものなので慎重なアプローチが必要です。

プライベートな空間にアクセスしたり、

そこでの生活の様子を観察したりする時には、

利用者に確認します。了承を得るこ

意思表示は言葉によるものとは限りません。表情

や態度などの非言語的サインに注意を払います。

期待される効果

了承を得ることは利用者の自尊心や自己決定権を守り、信頼関係の構築と強化につながります。その繰

り返しによって、

ケアをさらに受け入れてもらいやすくなります。自宅の中のプライベートな空間や生活の

様子を観察することによって、

より正確な生活状況や環境のアセスメントが可能になります。

課題と注意事項

緊急時や安全確保が必要な場合には、対応が急がれるため、本人の了承を得ること

がおろそかになりがちです。

しかし、そのような場合でも、利用者の意向を尊重しなが

ら迅速に対応できるように、普段から意思疎通を図って、信頼関係を作っておくことが

大切です。また、利用者と一対一では会話が手詰まりになり、進展しにくいこともありま

す。家族や他のケア提供者から情報を聞いて対応のヒントを得たり、可能ならば同席を

依頼したり、工夫します。第三者が加わることで、それまで気が付かなかったアプロー

チが見つかることがあるでしょう。

とは、

利用者の自己決定権と尊厳を守る具体的な行動ですし、

信頼関係を構築することにつながります。

12

13