よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

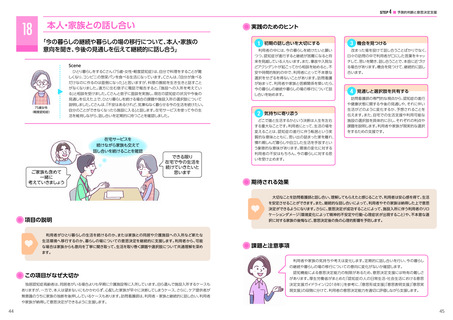

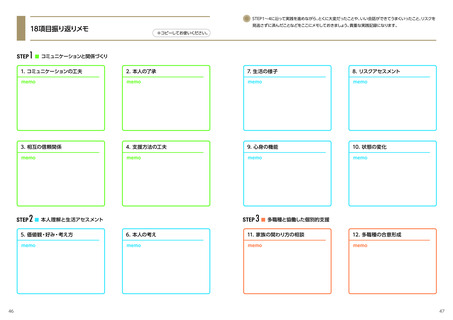

4つのステップのそれぞれの項目をクリアしながら、

より良いケアの実現に向けて、訪問看護が進行している

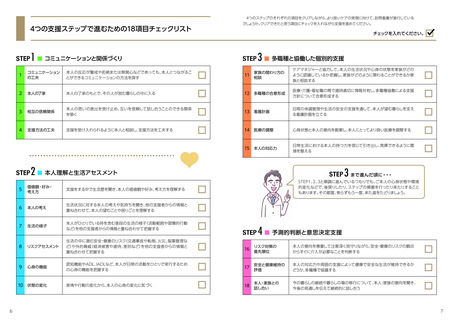

4つの支援ステップで進むための18項目チェックリスト

STEP

チェックを入れてください。

STEP

3 ■ 多職種と協働した個別的支援

1

コミュニケーション

の工夫

本人の反応が警戒や拒絶または無関心などであっても、本人とつながるこ

とができるコミュニケーションの方法を探す

11

家族の関わり方の

相談

ケアマネジャーと協力して、本人の生活状況や心身の状態を家族がどの

ように認識しているか把握し、家族がどのように関わることができるか家

族と相談する

2

本人の了承

本人の了承のもとで、

その人が営む暮らしの中に入る

12 多職種の合意形成

医療・介護・福祉職の間で適時適切に情報共有し、多職種協働による支援

方針について合意形成する

3

相互の信頼関係

本人の思いの表出を受け止め、互いを信頼して話し合うことのできる関係

を築く

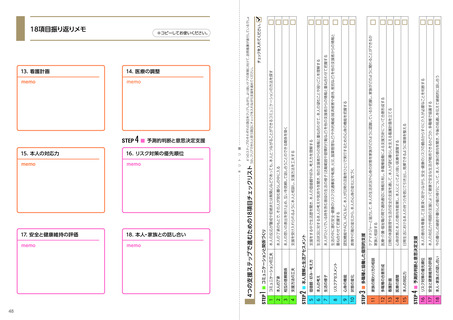

13 看護計画

日常の体調管理や生活の安全の支援を通して、本人が望む暮らしを支え

る看護計画を立てる

4

支援方法の工夫

支援を受け入れられるように本人と相談し、

支援方法を工夫する

14 医療の調整

心身状態と本人の意向を勘案し、本人にとってより良い医療を調整する

15 本人の対応力

日常生活における本人の持つ力を信じて引き出し、発揮できるように環

境を整える

STEP

6

1 ■ コミュニケーションと関係づくり

でしょうか。

クリアできたと思う項目にチェックを入れながら支援を進めてください。

2 ■ 本人理解と生活アセスメント

5

価値観・好み・

考え方

支援をする中で生活歴を聞き、

本人の価値観や好み、

考え方を理解する

6

本人の考え

生活状況に対する本人の考えや気持ちを聞き、他の支援者からの情報と

重ね合わせて、本人の望むことや困りごとを理解する

7

生活の様子

本人がひとりでいる時を含む普段の生活の様子

(活動範囲や習慣的行動

など)

を他の支援者からの情報と重ね合わせて把握する

8

リスクアセスメント

生活の中に潜む安全・健康のリスク

(交通事故や転倒、火災、服薬管理な

ど)

や外的脅威

(経済被害や虐待、差別など)

を他の支援者からの情報と

重ね合わせて把握する

9

心身の機能

10

状態の変化

STEP

3 まで進んだ頃に・・・

STEP1、2、3と順調に進んでいるつもりでも、

ご本人の心身状態や環境

的変化などで、後戻りしたり、ステップの順番を行ったり来たりすること

もあります。その都度、焦らずもう一度、来た道をたどりましょう。

STEP

4 ■ 予測的判断と意思決定支援

16

リスク対策の

優先順位

本人の意向を尊重して注意深く見守りながら、安全・健康のリスクの観点

からすぐに介入が必要なことを判断する

認知機能やADL、IADLなど、本人が日常の活動をひとりで実行するため

の心身の機能を把握する

17

安全と健康維持の

評価

本人の対応力や周囲の支援によって健康で安全な生活が維持できるか

どうか、多職種で協議する

表情や行動の変化から、

本人の心身の変化に気づく

18

本人・家族との

話し合い

今の暮らしの継続や暮らしの場の移行について、本人・家族の意向を聞き、

今後の見通しを伝えて継続的に話し合う

7

より良いケアの実現に向けて、訪問看護が進行している

4つの支援ステップで進むための18項目チェックリスト

STEP

チェックを入れてください。

STEP

3 ■ 多職種と協働した個別的支援

1

コミュニケーション

の工夫

本人の反応が警戒や拒絶または無関心などであっても、本人とつながるこ

とができるコミュニケーションの方法を探す

11

家族の関わり方の

相談

ケアマネジャーと協力して、本人の生活状況や心身の状態を家族がどの

ように認識しているか把握し、家族がどのように関わることができるか家

族と相談する

2

本人の了承

本人の了承のもとで、

その人が営む暮らしの中に入る

12 多職種の合意形成

医療・介護・福祉職の間で適時適切に情報共有し、多職種協働による支援

方針について合意形成する

3

相互の信頼関係

本人の思いの表出を受け止め、互いを信頼して話し合うことのできる関係

を築く

13 看護計画

日常の体調管理や生活の安全の支援を通して、本人が望む暮らしを支え

る看護計画を立てる

4

支援方法の工夫

支援を受け入れられるように本人と相談し、

支援方法を工夫する

14 医療の調整

心身状態と本人の意向を勘案し、本人にとってより良い医療を調整する

15 本人の対応力

日常生活における本人の持つ力を信じて引き出し、発揮できるように環

境を整える

STEP

6

1 ■ コミュニケーションと関係づくり

でしょうか。

クリアできたと思う項目にチェックを入れながら支援を進めてください。

2 ■ 本人理解と生活アセスメント

5

価値観・好み・

考え方

支援をする中で生活歴を聞き、

本人の価値観や好み、

考え方を理解する

6

本人の考え

生活状況に対する本人の考えや気持ちを聞き、他の支援者からの情報と

重ね合わせて、本人の望むことや困りごとを理解する

7

生活の様子

本人がひとりでいる時を含む普段の生活の様子

(活動範囲や習慣的行動

など)

を他の支援者からの情報と重ね合わせて把握する

8

リスクアセスメント

生活の中に潜む安全・健康のリスク

(交通事故や転倒、火災、服薬管理な

ど)

や外的脅威

(経済被害や虐待、差別など)

を他の支援者からの情報と

重ね合わせて把握する

9

心身の機能

10

状態の変化

STEP

3 まで進んだ頃に・・・

STEP1、2、3と順調に進んでいるつもりでも、

ご本人の心身状態や環境

的変化などで、後戻りしたり、ステップの順番を行ったり来たりすること

もあります。その都度、焦らずもう一度、来た道をたどりましょう。

STEP

4 ■ 予測的判断と意思決定支援

16

リスク対策の

優先順位

本人の意向を尊重して注意深く見守りながら、安全・健康のリスクの観点

からすぐに介入が必要なことを判断する

認知機能やADL、IADLなど、本人が日常の活動をひとりで実行するため

の心身の機能を把握する

17

安全と健康維持の

評価

本人の対応力や周囲の支援によって健康で安全な生活が維持できるか

どうか、多職種で協議する

表情や行動の変化から、

本人の心身の変化に気づく

18

本人・家族との

話し合い

今の暮らしの継続や暮らしの場の移行について、本人・家族の意向を聞き、

今後の見通しを伝えて継続的に話し合う

7