よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

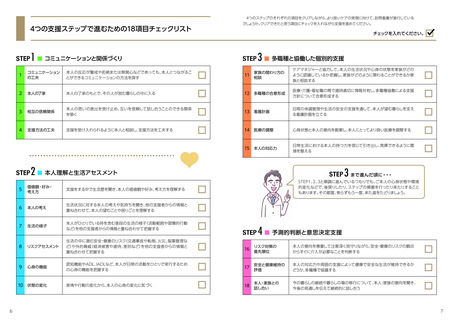

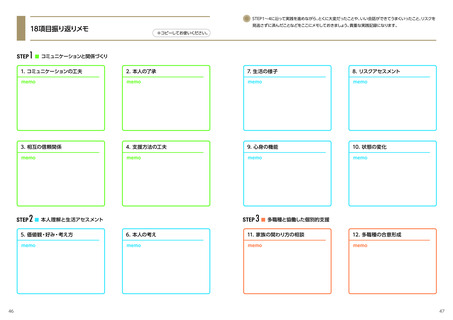

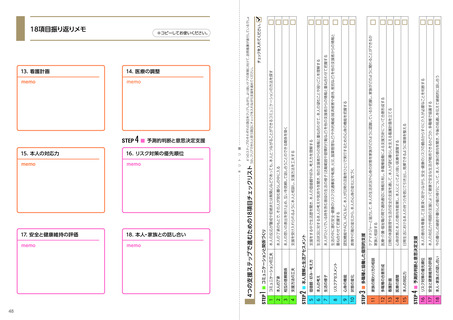

STEP 1 ■ コミュニケーションと関係づくり

4

支援方法の工夫

実践のためのヒント

支援を受け入れられるように本人と相談し、

支援方法を工夫する

1 利用者のペースに合わせる

訪問看護師のペースで

「してあげる」

ケアではな

ひとり暮らしを続けるAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

の訪問看護が始まって半年

ところから始めて、少しずつ核心に迫るような、段

とから始めます。

ば入浴の支援ならば、会話の中で体に触れること

提案しました。ですが、入浴の話になると、Aさんは途端に表情を硬くして、

「毎日入っ

80歳女性

(軽度認知症)

ているから必要ない」

と繰り返します。あなたは、Aさんの望む暮らしを守りながら清

潔を維持するためにはどうすればよいか考えています。

夏になると

汗をたくさんかくし

大変ですよね?

伝ったり、

訪問を重ねながら順に進めます。

2 理由を探る

利用者が希望しないこと、嫌がることには理由

の様子や、

家族や他のケア提供者からの情報など

健康や安全のアセスメントをした上で、待てるこ

も考慮して、

利用者の視点から理由を探ります。例

とであれば利用者の気持ちが変わるまで根気強く

できるという思いがあるかもしれません。昨日入浴

たり、そのことを受容したりするには、誰もが時間

したという記憶違いや、

心不全の影響で倦怠感が

出るためなど、

認知・身体機能の影響もありえます。

お風呂は

毎日入っているので

かまわないで!

5 気持ちの変化を待つ

があります。利用者に直接尋ねるだけでなく、

普段

えば、

入浴を嫌がる理由には、

恥ずかしさや自分で

清潔に暮らすために

入浴回数を増やして

ほしいけど…

階的なアプローチが有効な場合があります。例え

から始めて、浴室を見せてもらったり、更衣を手

経過しています。Aさんは、月に数回入浴する生活を送っていることがわかりました。

夏場には清潔に暮らすための支援が必要だと感じたので、入浴回数を増やすことを

嫌がる理由がわかったら、受け入れられやすい

く、利用者のペースに合わせて

「一緒にする」

「

、利

用者が行うことを支える」

という姿勢で取り組むこ

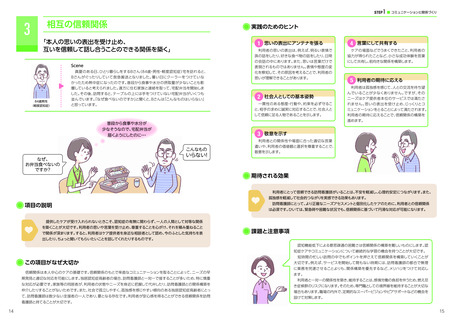

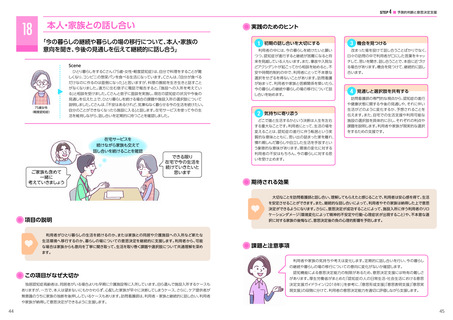

Scene

4 段階的なアプローチ

待つことも有効です。支援が必要なことに気づい

を要します。訪問看護師は受け身でいるのではな

く、注意深く見守り、一緒に考え、積極的に寄り添

う姿勢でタイミングを待ちます。

3 意識させないアプローチ

6 ヘルプサインを見逃さない

気分や妄想などで何かに固執し、拒否している

ような場合は、一度話題を変え、気持ちがほぐれる

普段は気丈に振る舞っていても、不安や痛みな

のを見計らって再度切り出す、ルーティンの流れ

ど不快な状態があると、言動に表れます。それを

ローチを試みます。

す。

に沿って進めるなど、利用者に意識させないアプ

察知したら、理由を尋ね、状態をアセスメントしま

期待される効果

支援に対する利用者の抵抗感が軽減して、受け入れてもらいやすくなります。

また、信頼関係を構築し、

項目の説明

この事例のように、

「できていない」

ように見えるために提案した支援でも、認知症のある利用者から

「できているから大丈夫」

と断られることは頻繁にあります。提案が必ずしも利用者の望むことと一致し

なかったか、あるいは干渉されたくないことなのかもしれません。利用者の思いに耳を傾けながら、その

人にとって最善の形になるような支援方法を工夫します。

強化することにつながります。

課題と注意事項

認知機能の低下が進行すると、できることが減り、支援の必要が増えます。その変化が顕

在化している時期には、利用者の中で葛藤が生じます。新たな支援が必要と判断される場合、

その都度、受け入れてもらえるように提案したり、支援方法を工夫したりすることが大切です。

この項目がなぜ大切か

利用者が支援を希望しない理由や干渉されたくない理由には、その人が大切にすること、

プライバシーや自尊心を傷つ

支援方法の工夫と言っても、一人の訪問看護師が持つ経験と引き出しには限りがあります。

多職種チームでケースカンファレンスを開催して、その利用者に合った支援方法を相談する

ことで、

より良い方法が見つけられることがあります。また、ケアの経験値を蓄積してスキル

の引き出しを増やすことができます。

けられたくないことなど、価値観や尊厳が関わります。その理由を理解しようと努めながら相談するプロセスは、利用者の

価値観や尊厳を大切にする行動そのものです。

16

17

4

支援方法の工夫

実践のためのヒント

支援を受け入れられるように本人と相談し、

支援方法を工夫する

1 利用者のペースに合わせる

訪問看護師のペースで

「してあげる」

ケアではな

ひとり暮らしを続けるAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

の訪問看護が始まって半年

ところから始めて、少しずつ核心に迫るような、段

とから始めます。

ば入浴の支援ならば、会話の中で体に触れること

提案しました。ですが、入浴の話になると、Aさんは途端に表情を硬くして、

「毎日入っ

80歳女性

(軽度認知症)

ているから必要ない」

と繰り返します。あなたは、Aさんの望む暮らしを守りながら清

潔を維持するためにはどうすればよいか考えています。

夏になると

汗をたくさんかくし

大変ですよね?

伝ったり、

訪問を重ねながら順に進めます。

2 理由を探る

利用者が希望しないこと、嫌がることには理由

の様子や、

家族や他のケア提供者からの情報など

健康や安全のアセスメントをした上で、待てるこ

も考慮して、

利用者の視点から理由を探ります。例

とであれば利用者の気持ちが変わるまで根気強く

できるという思いがあるかもしれません。昨日入浴

たり、そのことを受容したりするには、誰もが時間

したという記憶違いや、

心不全の影響で倦怠感が

出るためなど、

認知・身体機能の影響もありえます。

お風呂は

毎日入っているので

かまわないで!

5 気持ちの変化を待つ

があります。利用者に直接尋ねるだけでなく、

普段

えば、

入浴を嫌がる理由には、

恥ずかしさや自分で

清潔に暮らすために

入浴回数を増やして

ほしいけど…

階的なアプローチが有効な場合があります。例え

から始めて、浴室を見せてもらったり、更衣を手

経過しています。Aさんは、月に数回入浴する生活を送っていることがわかりました。

夏場には清潔に暮らすための支援が必要だと感じたので、入浴回数を増やすことを

嫌がる理由がわかったら、受け入れられやすい

く、利用者のペースに合わせて

「一緒にする」

「

、利

用者が行うことを支える」

という姿勢で取り組むこ

Scene

4 段階的なアプローチ

待つことも有効です。支援が必要なことに気づい

を要します。訪問看護師は受け身でいるのではな

く、注意深く見守り、一緒に考え、積極的に寄り添

う姿勢でタイミングを待ちます。

3 意識させないアプローチ

6 ヘルプサインを見逃さない

気分や妄想などで何かに固執し、拒否している

ような場合は、一度話題を変え、気持ちがほぐれる

普段は気丈に振る舞っていても、不安や痛みな

のを見計らって再度切り出す、ルーティンの流れ

ど不快な状態があると、言動に表れます。それを

ローチを試みます。

す。

に沿って進めるなど、利用者に意識させないアプ

察知したら、理由を尋ね、状態をアセスメントしま

期待される効果

支援に対する利用者の抵抗感が軽減して、受け入れてもらいやすくなります。

また、信頼関係を構築し、

項目の説明

この事例のように、

「できていない」

ように見えるために提案した支援でも、認知症のある利用者から

「できているから大丈夫」

と断られることは頻繁にあります。提案が必ずしも利用者の望むことと一致し

なかったか、あるいは干渉されたくないことなのかもしれません。利用者の思いに耳を傾けながら、その

人にとって最善の形になるような支援方法を工夫します。

強化することにつながります。

課題と注意事項

認知機能の低下が進行すると、できることが減り、支援の必要が増えます。その変化が顕

在化している時期には、利用者の中で葛藤が生じます。新たな支援が必要と判断される場合、

その都度、受け入れてもらえるように提案したり、支援方法を工夫したりすることが大切です。

この項目がなぜ大切か

利用者が支援を希望しない理由や干渉されたくない理由には、その人が大切にすること、

プライバシーや自尊心を傷つ

支援方法の工夫と言っても、一人の訪問看護師が持つ経験と引き出しには限りがあります。

多職種チームでケースカンファレンスを開催して、その利用者に合った支援方法を相談する

ことで、

より良い方法が見つけられることがあります。また、ケアの経験値を蓄積してスキル

の引き出しを増やすことができます。

けられたくないことなど、価値観や尊厳が関わります。その理由を理解しようと努めながら相談するプロセスは、利用者の

価値観や尊厳を大切にする行動そのものです。

16

17