よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

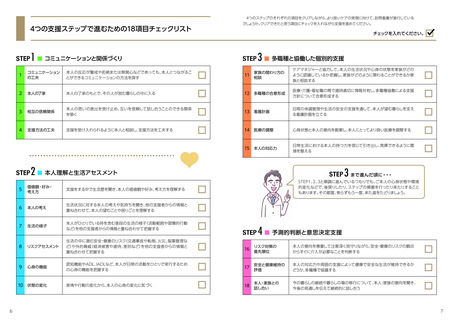

STEP 4 ■ 予測的判断と意思決定支援

18

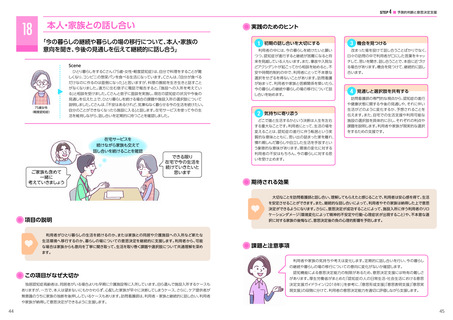

本人・家族との話し合い

実践のためのヒント

今の暮らしの継続や暮らしの場の移行について、本人・家族の

意向を聞き、今後の見通しを伝えて継続的に話し合う

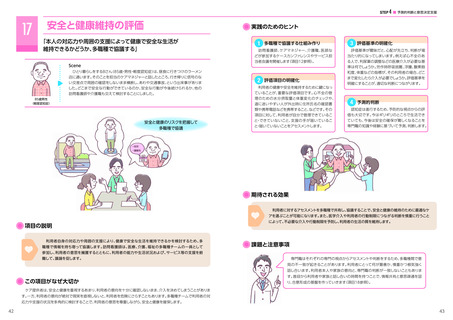

利用者の中には、今の暮らしを続けたいと願い

ひとり暮らしをするCさん

(75歳・女性・軽度認知症)

は、

自分で料理をすることが難

しくなり、

コンビニの惣菜パンを食べる生活になっています。Cさんは、

「自分が食べる

だけなのに作るのは面倒になった」

と言いますが、料理の腕前を生き生きと話すこと

がなくなりました。遠方に住む息子に電話で報告すると、

「 施設への入所を考えてい

る」

と相談を受けました。Cさんと息子に面談を実施し、現在の認知症の状況や今後の

見通しを伝えた上で、

ひとり暮らしを続ける場合の課題や施設入所の選択肢について

活を維持しながら、話し合いを定期的に持つことを確認しました。

どアクシデントが起こってから相談を始めると、不

る場合があります。機会を見つけて、継続的に話し

安や時間的制約の中で、利用者にとって不本意な

選択をせざるを得ないことがあります。訪問看護

今の暮らしの継続や暮らしの場の移行について話

し合いを始めます。

合います。

4 見通しと選択肢を共有する

訪問看護師の専門的な視点から、認知症の進行

や健康状態に関する今後の見通しや、それに伴い

2 気持ちに寄り添う

どこで誰と生活するかという決断は人生を左右

変えることは、認知症の進行に伴う転居という実

ご家族も含めて

一緒に

考えていきましょう

チして、

思いを聞き、

話し合うことで、

本音に近づけ

が始まって、利用者や家族と信頼関係を築いたら、

する重大なことです。利用者にとって、生活の場を

在宅サービスを

続けながら家族も交えて

話し合いを続けることを確認

改まった場を設けて話し合うことばかりでなく、

日々の訪問の中で利用者が口にした言葉をキャッ

説明しました。Cさんは、

「不安はあるけれど、気兼ねなく暮らせる今の生活を続けたい。

自分のことができなくなったら施設に入る」

と話します。在宅サービスを使って今の生

3 機会を見つける

つつ、認知症が進行すると継続が困難になると将

来を見越している人もいます。また、

事故や入院な

Scene

75歳女性

(軽度認知症)

1 初期の話し合いを大切にする

質的な意味とともに、思い出の詰まった家を離れ、

生活がどのように変化するか、予想されることを

伝えます。また、自宅での生活支援や利用可能な

施設の選択肢を具体的に示し、それぞれの利点や

課題を説明します。利用者や家族が現実的な選択

をするための支援です。

慣れ親しんだ暮らしや自立した生活を手放すとい

う象徴的な意味があります。環境の変化に対する

できる限り

在宅で今の生活を

続けていきたいと

思います

利用者の不安はもちろん、今の暮らしに対する思

いを受け止めます。

期待される効果

大切なことを訪問看護師と話し合い、理解してもらえたと感じることで、利用者は安心感を得て、生活

を安定させることができます。また、継続的な話し合いによって、利用者やその家族は納得した上で意思

決定ができるようになります。さらに、意思決定が成功することによって、施設入所に伴う利用者のリロ

項目の説明

ケーションダメージ

(環境変化によって精神的不安定や行動・心理症状が出現すること)

や、不本意な選

択に対する家族の後悔など、意思決定後の負の心理的影響を予防します。

利用者がひとり暮らしの生活を続けるのか、または家族との同居や介護施設への入所など新たな

生活環境へ移行するのか、暮らしの場についての意思決定を継続的に支援します。利用者から、可能

な場合は家族からも意向を丁寧に聞き取って、生活を取り巻く課題や選択肢について共通理解を深め

ます。

課題と注意事項

利用者や家族の気持ちや考えは変化します。定期的に話し合いを行い、今の暮らし

の継続や暮らしの場の移行についての意向に変化がないか確認します。

認知機能による意思決定能力の制限があるため、意思決定支援には特有の難しさ

この項目がなぜ大切か

があります。厚生労働省がまとめた

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思

独居認知症高齢者は、同居者がいる場合よりも早期に介護施設等に入所しています。自ら選んで施設入所するケースも

決定支援ガイドライン

(2018年)

」

を参考に、

「意思形成支援」

「意思表明支援」

「意思実

ありますが、一方で、本人は望まないにもかかわらず、心配した家族が早々に決断してしまうケース、

さらに、

ケア提供者が

現支援」

の段階に分けて、

利用者の意思決定能力を適切に評価しながら支援します。

無意識のうちに家族の独断を後押ししているケースもあります。訪問看護師は、

利用者・家族と継続的に話し合い、

利用者

や家族が納得して意思決定ができるように支援します。

44

45

18

本人・家族との話し合い

実践のためのヒント

今の暮らしの継続や暮らしの場の移行について、本人・家族の

意向を聞き、今後の見通しを伝えて継続的に話し合う

利用者の中には、今の暮らしを続けたいと願い

ひとり暮らしをするCさん

(75歳・女性・軽度認知症)

は、

自分で料理をすることが難

しくなり、

コンビニの惣菜パンを食べる生活になっています。Cさんは、

「自分が食べる

だけなのに作るのは面倒になった」

と言いますが、料理の腕前を生き生きと話すこと

がなくなりました。遠方に住む息子に電話で報告すると、

「 施設への入所を考えてい

る」

と相談を受けました。Cさんと息子に面談を実施し、現在の認知症の状況や今後の

見通しを伝えた上で、

ひとり暮らしを続ける場合の課題や施設入所の選択肢について

活を維持しながら、話し合いを定期的に持つことを確認しました。

どアクシデントが起こってから相談を始めると、不

る場合があります。機会を見つけて、継続的に話し

安や時間的制約の中で、利用者にとって不本意な

選択をせざるを得ないことがあります。訪問看護

今の暮らしの継続や暮らしの場の移行について話

し合いを始めます。

合います。

4 見通しと選択肢を共有する

訪問看護師の専門的な視点から、認知症の進行

や健康状態に関する今後の見通しや、それに伴い

2 気持ちに寄り添う

どこで誰と生活するかという決断は人生を左右

変えることは、認知症の進行に伴う転居という実

ご家族も含めて

一緒に

考えていきましょう

チして、

思いを聞き、

話し合うことで、

本音に近づけ

が始まって、利用者や家族と信頼関係を築いたら、

する重大なことです。利用者にとって、生活の場を

在宅サービスを

続けながら家族も交えて

話し合いを続けることを確認

改まった場を設けて話し合うことばかりでなく、

日々の訪問の中で利用者が口にした言葉をキャッ

説明しました。Cさんは、

「不安はあるけれど、気兼ねなく暮らせる今の生活を続けたい。

自分のことができなくなったら施設に入る」

と話します。在宅サービスを使って今の生

3 機会を見つける

つつ、認知症が進行すると継続が困難になると将

来を見越している人もいます。また、

事故や入院な

Scene

75歳女性

(軽度認知症)

1 初期の話し合いを大切にする

質的な意味とともに、思い出の詰まった家を離れ、

生活がどのように変化するか、予想されることを

伝えます。また、自宅での生活支援や利用可能な

施設の選択肢を具体的に示し、それぞれの利点や

課題を説明します。利用者や家族が現実的な選択

をするための支援です。

慣れ親しんだ暮らしや自立した生活を手放すとい

う象徴的な意味があります。環境の変化に対する

できる限り

在宅で今の生活を

続けていきたいと

思います

利用者の不安はもちろん、今の暮らしに対する思

いを受け止めます。

期待される効果

大切なことを訪問看護師と話し合い、理解してもらえたと感じることで、利用者は安心感を得て、生活

を安定させることができます。また、継続的な話し合いによって、利用者やその家族は納得した上で意思

決定ができるようになります。さらに、意思決定が成功することによって、施設入所に伴う利用者のリロ

項目の説明

ケーションダメージ

(環境変化によって精神的不安定や行動・心理症状が出現すること)

や、不本意な選

択に対する家族の後悔など、意思決定後の負の心理的影響を予防します。

利用者がひとり暮らしの生活を続けるのか、または家族との同居や介護施設への入所など新たな

生活環境へ移行するのか、暮らしの場についての意思決定を継続的に支援します。利用者から、可能

な場合は家族からも意向を丁寧に聞き取って、生活を取り巻く課題や選択肢について共通理解を深め

ます。

課題と注意事項

利用者や家族の気持ちや考えは変化します。定期的に話し合いを行い、今の暮らし

の継続や暮らしの場の移行についての意向に変化がないか確認します。

認知機能による意思決定能力の制限があるため、意思決定支援には特有の難しさ

この項目がなぜ大切か

があります。厚生労働省がまとめた

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思

独居認知症高齢者は、同居者がいる場合よりも早期に介護施設等に入所しています。自ら選んで施設入所するケースも

決定支援ガイドライン

(2018年)

」

を参考に、

「意思形成支援」

「意思表明支援」

「意思実

ありますが、一方で、本人は望まないにもかかわらず、心配した家族が早々に決断してしまうケース、

さらに、

ケア提供者が

現支援」

の段階に分けて、

利用者の意思決定能力を適切に評価しながら支援します。

無意識のうちに家族の独断を後押ししているケースもあります。訪問看護師は、

利用者・家族と継続的に話し合い、

利用者

や家族が納得して意思決定ができるように支援します。

44

45