よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

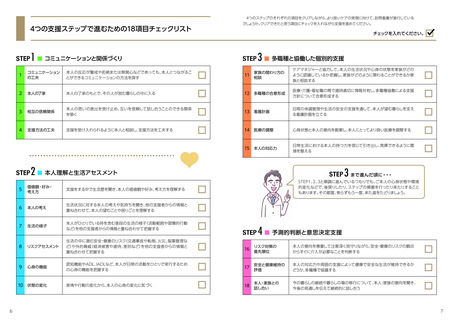

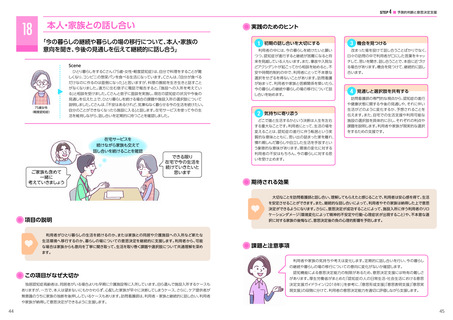

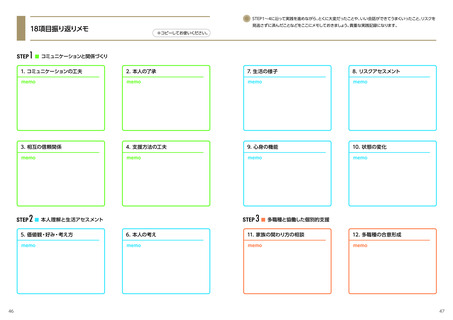

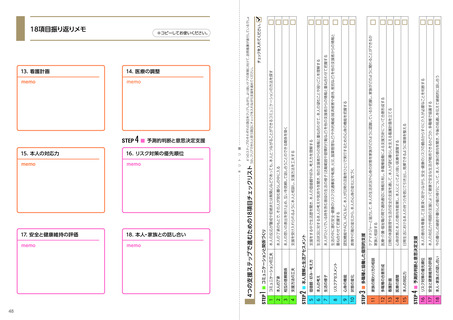

STEP 3 ■ 多職種と協働した個別的支援

15

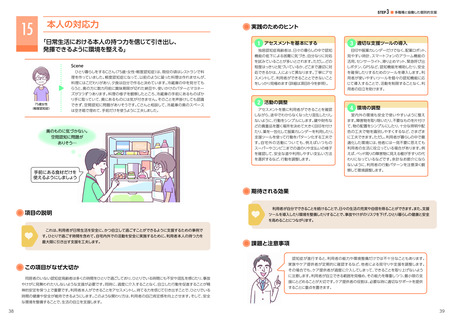

本人の対応力

日常生活における本人の持つ力を信じて引き出し、

発揮できるように環境を整える

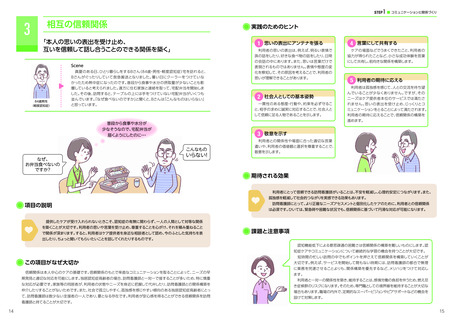

Scene

ひとり暮らしをするCさん

(75歳・女性・軽度認知症)

は、現役の頃はレストランで料

理を作っていました。軽度認知症になって、以前のように凝った料理は作れませんが、

料理にはこだわりがあり、

夕食は自分で作ると決めています。冷蔵庫の中を見せても

らうと、奥の方に数カ月前に賞味期限が切れた納豆や、使いかけのバターとマヨネー

実践のためのヒント

1 アセスメントを基本にする

独居認知症高齢者は、

日々の暮らしの中で認知

見やすい時計、スマートフォンのアラーム機能の

程度はっきりと気づいているか、

どこまで適切に対

しボタン、GPSなど、認知機能を補助したり、安全

を試みていることが多いとされます。ただし、

どの

処できるかは、人によって異なります。丁寧にアセ

スメントして、利用者ができることとできないこと

をしっかり見極めます

(詳細は項目8・9を参照)

。

り手に取っていて、奥にあるものには気が付きません。そのことを声掛けしても認識

2 活動の調整

は空き箱で埋めて、手前だけを使うように工夫しました。

アセスメントを基に利用者ができることを確認

できず、空間認知に問題がありそうです。Cさんと相談して、冷蔵庫の奥のスペース

奥のものに気づかない。

空間認知に問題が

ありそう…

目印や服薬カレンダーだけでなく、配薬ロボット、

機能の低下による困難に気づき、自分なりに対処

ズが3つずつあります。料理の様子を観察したところ、冷蔵庫の手前にあるものばか

75歳女性

(軽度認知症)

3 適切な支援ツールの導入

しながら、途中でわからなくなったり混乱したりし

活用、

センサーライト、滑り止めマット、緊急呼び出

を確保したりするためのツールを導入します。利

用者が使いやすいツールを個々の認知機能に応

じて導入することで、活動を制限することなく、利

用者の自立を助けます。

4 環境の調整

室内外の環境も安全で使いやすいように整え

ないように、行動をシンプルにします。鍵や財布な

ます。障害物を取り除いたり、不要なものを片付け

たり、薬を一包化して服薬カレンダーを利用したり、

色の工夫で物を識別しやすくするなど、さまざま

どの貴重品を置く場所を決めて大きく目印を付け

支援ツールを使って行動をパターン化する工夫で

す。自宅外の活動についても、例えばいつもの

スーパーやコンビニまでの道のりや支払いの様子

を確認して、安全な道や利用しやすい支払い方法

を選択するなど、

行動を調整します。

て、物の配置をシンプルにしたり、十分な照明や配

に工夫できます。ただし、利用者が暮らしの中で最

適化した環境には、他者には一見不要に思えても

利用者の生活に役立っている場合があります。例

えば、ベッド周りの障害物に見える棚が手すりの代

わりになっているなどです。余計なお節介になら

ないように、利用者の行動パターンを注意深く観

察して環境調整します。

手前にある食材だけを

使えるようにしましょう

期待される効果

項目の説明

利用者が自分でできることを続けることで、

日々の生活の充実や自信を得ることができます。

また、支援

ツールを導入したり環境を整備したりすることで、事故やけがのリスクを下げ、

ひとり暮らしの健康と安全

を高めることにつながります。

これは、利用者が日常生活を安全に、かつ自立して過ごすことができるように支援するための事例で

す。ひとりで過ごす時間を含めて、自宅内外での活動を安全に実施するために、利用者本人の持つ力を

最大限に引き出す支援を工夫します。

課題と注意事項

認知症が進行すると、利用者の能力や環境整備だけでは不十分なこともあります。

この項目がなぜ大切か

同居者のいない認知症高齢者は多くの時間をひとりで過ごしており、

ひとりでいる時間にも不安や混乱を感じたり、事故

やけがに見舞われたりしないような支援が必要です。同時に、過度に介入することなく、

自立した行動を促進することが精

神的安定を保つ上で重要です。利用者本人ができることをアセスメントし、持てる力を信じて引き出すことで、

ひとりでいる

家族やケア提供者が定期的に確認するなど、他者による見守りや支援を調整します。

その場合でも、ケア提供者が過度に介入してしまって、できることを取り上げないよう

に注意します。利用者が自立できる範囲を見極め、その能力を尊重しつつ、最小限の支

援にとどめることが大切です。ケア提供者の役割は、必要な時に適切なサポートを提供

することに重点を置きます。

時間の健康や安全が維持できるようにします。このような関わり方は、利用者の自己肯定感を向上させます。そして、安全

な環境を整備することで、生活の自立を支援します。

38

39

15

本人の対応力

日常生活における本人の持つ力を信じて引き出し、

発揮できるように環境を整える

Scene

ひとり暮らしをするCさん

(75歳・女性・軽度認知症)

は、現役の頃はレストランで料

理を作っていました。軽度認知症になって、以前のように凝った料理は作れませんが、

料理にはこだわりがあり、

夕食は自分で作ると決めています。冷蔵庫の中を見せても

らうと、奥の方に数カ月前に賞味期限が切れた納豆や、使いかけのバターとマヨネー

実践のためのヒント

1 アセスメントを基本にする

独居認知症高齢者は、

日々の暮らしの中で認知

見やすい時計、スマートフォンのアラーム機能の

程度はっきりと気づいているか、

どこまで適切に対

しボタン、GPSなど、認知機能を補助したり、安全

を試みていることが多いとされます。ただし、

どの

処できるかは、人によって異なります。丁寧にアセ

スメントして、利用者ができることとできないこと

をしっかり見極めます

(詳細は項目8・9を参照)

。

り手に取っていて、奥にあるものには気が付きません。そのことを声掛けしても認識

2 活動の調整

は空き箱で埋めて、手前だけを使うように工夫しました。

アセスメントを基に利用者ができることを確認

できず、空間認知に問題がありそうです。Cさんと相談して、冷蔵庫の奥のスペース

奥のものに気づかない。

空間認知に問題が

ありそう…

目印や服薬カレンダーだけでなく、配薬ロボット、

機能の低下による困難に気づき、自分なりに対処

ズが3つずつあります。料理の様子を観察したところ、冷蔵庫の手前にあるものばか

75歳女性

(軽度認知症)

3 適切な支援ツールの導入

しながら、途中でわからなくなったり混乱したりし

活用、

センサーライト、滑り止めマット、緊急呼び出

を確保したりするためのツールを導入します。利

用者が使いやすいツールを個々の認知機能に応

じて導入することで、活動を制限することなく、利

用者の自立を助けます。

4 環境の調整

室内外の環境も安全で使いやすいように整え

ないように、行動をシンプルにします。鍵や財布な

ます。障害物を取り除いたり、不要なものを片付け

たり、薬を一包化して服薬カレンダーを利用したり、

色の工夫で物を識別しやすくするなど、さまざま

どの貴重品を置く場所を決めて大きく目印を付け

支援ツールを使って行動をパターン化する工夫で

す。自宅外の活動についても、例えばいつもの

スーパーやコンビニまでの道のりや支払いの様子

を確認して、安全な道や利用しやすい支払い方法

を選択するなど、

行動を調整します。

て、物の配置をシンプルにしたり、十分な照明や配

に工夫できます。ただし、利用者が暮らしの中で最

適化した環境には、他者には一見不要に思えても

利用者の生活に役立っている場合があります。例

えば、ベッド周りの障害物に見える棚が手すりの代

わりになっているなどです。余計なお節介になら

ないように、利用者の行動パターンを注意深く観

察して環境調整します。

手前にある食材だけを

使えるようにしましょう

期待される効果

項目の説明

利用者が自分でできることを続けることで、

日々の生活の充実や自信を得ることができます。

また、支援

ツールを導入したり環境を整備したりすることで、事故やけがのリスクを下げ、

ひとり暮らしの健康と安全

を高めることにつながります。

これは、利用者が日常生活を安全に、かつ自立して過ごすことができるように支援するための事例で

す。ひとりで過ごす時間を含めて、自宅内外での活動を安全に実施するために、利用者本人の持つ力を

最大限に引き出す支援を工夫します。

課題と注意事項

認知症が進行すると、利用者の能力や環境整備だけでは不十分なこともあります。

この項目がなぜ大切か

同居者のいない認知症高齢者は多くの時間をひとりで過ごしており、

ひとりでいる時間にも不安や混乱を感じたり、事故

やけがに見舞われたりしないような支援が必要です。同時に、過度に介入することなく、

自立した行動を促進することが精

神的安定を保つ上で重要です。利用者本人ができることをアセスメントし、持てる力を信じて引き出すことで、

ひとりでいる

家族やケア提供者が定期的に確認するなど、他者による見守りや支援を調整します。

その場合でも、ケア提供者が過度に介入してしまって、できることを取り上げないよう

に注意します。利用者が自立できる範囲を見極め、その能力を尊重しつつ、最小限の支

援にとどめることが大切です。ケア提供者の役割は、必要な時に適切なサポートを提供

することに重点を置きます。

時間の健康や安全が維持できるようにします。このような関わり方は、利用者の自己肯定感を向上させます。そして、安全

な環境を整備することで、生活の自立を支援します。

38

39