よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

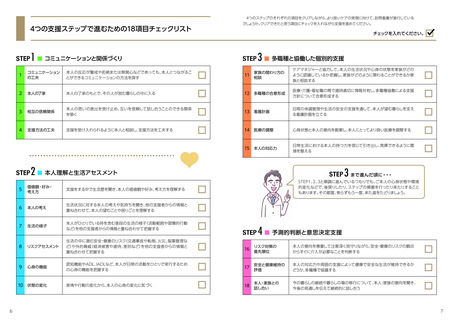

STEP 3 ■ 多職種と協働した個別的支援

12

多職種の合意形成

実践のためのヒント

医療・介護・福祉職の間で適時適切に情報共有し、

多職種協働による支援方針について合意形成する

1 定期的なケースカンファレンス

利用者の状況を報告し、本人・家族と確認した支

援方針を共有するために、多職種カンファレンス

を開催します。ケアマネジャーと協力して、サービ

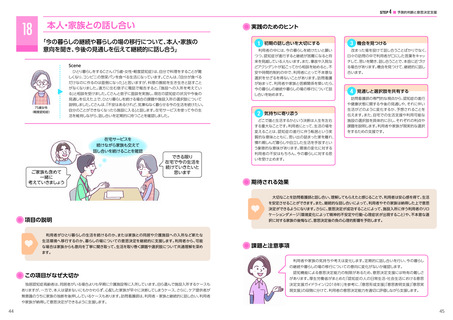

Scene

ひとり暮らしをするEさん

(75歳・男性・中等度認知症)

は、糖尿病のためにインスリ

ン治療をしています。自己注射を忘れることが増えており、1日3回欠かさず行うこと

は現実的に難しくなっています。訪問看護だけで毎日の自己注射を確認することは困

75歳男性

(中等度認知症)

が難しいようです。ケアマネジャーと相談して、関係する多職種が集まってインスリン

管理の方法などを検討するケースカンファレンスを企画することにしました。

携する事業所が集まる定例会議を開いて、多数の

ケースを一度に検討する方法も有効です。

4 利用者と家族を含めた合意形成

多職種間だけでなく、利用者やその家族を含め

た形で支援方針を検討・説明します。訪問看護師

2 情報共有ツールの活用

電話やファクスを用いてこまめに連絡すること

は有用です。また、一度に複数の事業所や専門職

と情報を共有するためには、ICTツールを用いた

医療と介護の

両面から情報共有

していかないと…

誰が何をするのかを明確にして、

責任の所在を

はっきりさせることで、

連携がより効果的になります。

ス担当者会議の場を充てることが現実的です。連

難ですが、訪問介護やデイサービスの介護職は自己注射の見守りをすることに消極

的です。外来の主治医は、Eさんの生活の様子を見たことがないため、想像すること

3 役割分担の明確化

は、

サービス担当者会議に参加するだけでなく、

よ

り積極的に関わることによって、

会議は効果的にな

ります。例えば、会議の開催を提案したり、開催後

に利用者や家族の理解や考えを確認したりします。

記録システムを活用すると効率が上がります。連

絡ノートを利用者宅に設置し、都度記録し、回覧す

る方法も即座に確認できる点で効果的です。多施

設・多職種で、最新情報を迅速に共有できる環境

を整備します。

ケースカンファレンスを

始めます

期待される効果

多職種チームが首尾一貫したケアを提供することができます。それにより、利用者の支援ニーズに的確

に対応でき、生活の質の向上や、健康や安全の向上が期待されます。

また、

チーム内での不調和が解消さ

れ、

明確な役割分担の下でケアが効率的に提供できると、

ケア提供者のストレスも軽減します。

項目の説明

課題と注意事項

独居認知症高齢者のケアには、医療・介護・福祉の複数の専門職が関わります。関係者で適時適切に

情報共有して、一つの支援方針のもとで連携してケアにあたることが大切です。訪問看護師は、多職種

チームの中で医療と介護の両面に専門性があるため、中心的な役割を果たすことが期待されます。

職種や事業所が異なると、働き方の違いにより、連絡やケースカンファレンスの時間

の設定が難しいことがあります。定例会議を設けたり、ICTツールを導入したり、情報共

有や相談のために効率的な仕組みを構築して対策します。

医療・介護・福祉の専門職は、それぞれの専門教育を受けており、異なる視点や考え

この項目がなぜ大切か

独居認知症高齢者のケアには、多職種連携が欠かせません。そのために、各職種が持つ情報や考えている支援方針を一

致させます。認知症高齢者がひとり暮らしを続けることに懐疑的なケア提供者がいると、健康や安全の確保が難しくなり、

入院や施設入所の転帰が早まってしまうことがあります。情報や支援方針を共有することで、

ケアを効率化し、

ケアの継続

方を持って自律的に働いています。そのため、職種間の認識や目標にずれが生じるの

は特別なことではありません。一つひとつのケースを大切にして、その都度、丁寧に議

論を進めることで、学び合い、互いの理解に努め、良好な関係性のチームを築きます。

また、共通の教育機会を設けて、独居認知症高齢者の支援に対する共通理解を深める

ことも有効です。

性や質を確保します。

32

33

12

多職種の合意形成

実践のためのヒント

医療・介護・福祉職の間で適時適切に情報共有し、

多職種協働による支援方針について合意形成する

1 定期的なケースカンファレンス

利用者の状況を報告し、本人・家族と確認した支

援方針を共有するために、多職種カンファレンス

を開催します。ケアマネジャーと協力して、サービ

Scene

ひとり暮らしをするEさん

(75歳・男性・中等度認知症)

は、糖尿病のためにインスリ

ン治療をしています。自己注射を忘れることが増えており、1日3回欠かさず行うこと

は現実的に難しくなっています。訪問看護だけで毎日の自己注射を確認することは困

75歳男性

(中等度認知症)

が難しいようです。ケアマネジャーと相談して、関係する多職種が集まってインスリン

管理の方法などを検討するケースカンファレンスを企画することにしました。

携する事業所が集まる定例会議を開いて、多数の

ケースを一度に検討する方法も有効です。

4 利用者と家族を含めた合意形成

多職種間だけでなく、利用者やその家族を含め

た形で支援方針を検討・説明します。訪問看護師

2 情報共有ツールの活用

電話やファクスを用いてこまめに連絡すること

は有用です。また、一度に複数の事業所や専門職

と情報を共有するためには、ICTツールを用いた

医療と介護の

両面から情報共有

していかないと…

誰が何をするのかを明確にして、

責任の所在を

はっきりさせることで、

連携がより効果的になります。

ス担当者会議の場を充てることが現実的です。連

難ですが、訪問介護やデイサービスの介護職は自己注射の見守りをすることに消極

的です。外来の主治医は、Eさんの生活の様子を見たことがないため、想像すること

3 役割分担の明確化

は、

サービス担当者会議に参加するだけでなく、

よ

り積極的に関わることによって、

会議は効果的にな

ります。例えば、会議の開催を提案したり、開催後

に利用者や家族の理解や考えを確認したりします。

記録システムを活用すると効率が上がります。連

絡ノートを利用者宅に設置し、都度記録し、回覧す

る方法も即座に確認できる点で効果的です。多施

設・多職種で、最新情報を迅速に共有できる環境

を整備します。

ケースカンファレンスを

始めます

期待される効果

多職種チームが首尾一貫したケアを提供することができます。それにより、利用者の支援ニーズに的確

に対応でき、生活の質の向上や、健康や安全の向上が期待されます。

また、

チーム内での不調和が解消さ

れ、

明確な役割分担の下でケアが効率的に提供できると、

ケア提供者のストレスも軽減します。

項目の説明

課題と注意事項

独居認知症高齢者のケアには、医療・介護・福祉の複数の専門職が関わります。関係者で適時適切に

情報共有して、一つの支援方針のもとで連携してケアにあたることが大切です。訪問看護師は、多職種

チームの中で医療と介護の両面に専門性があるため、中心的な役割を果たすことが期待されます。

職種や事業所が異なると、働き方の違いにより、連絡やケースカンファレンスの時間

の設定が難しいことがあります。定例会議を設けたり、ICTツールを導入したり、情報共

有や相談のために効率的な仕組みを構築して対策します。

医療・介護・福祉の専門職は、それぞれの専門教育を受けており、異なる視点や考え

この項目がなぜ大切か

独居認知症高齢者のケアには、多職種連携が欠かせません。そのために、各職種が持つ情報や考えている支援方針を一

致させます。認知症高齢者がひとり暮らしを続けることに懐疑的なケア提供者がいると、健康や安全の確保が難しくなり、

入院や施設入所の転帰が早まってしまうことがあります。情報や支援方針を共有することで、

ケアを効率化し、

ケアの継続

方を持って自律的に働いています。そのため、職種間の認識や目標にずれが生じるの

は特別なことではありません。一つひとつのケースを大切にして、その都度、丁寧に議

論を進めることで、学び合い、互いの理解に努め、良好な関係性のチームを築きます。

また、共通の教育機会を設けて、独居認知症高齢者の支援に対する共通理解を深める

ことも有効です。

性や質を確保します。

32

33