よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

はじめに

独居認知症高齢者に対する訪問看護の支援アプローチ

東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム

津田 修治

■ ■ 確かな知識と技術で支援をするために■ ■

本人中心のケア

女性の社会進出や、労働者の流動性、家族形態の変化、若年人口の相対的減少など、人の生活が変化す

認知症ケアの基本である本人中心のケアとは、認知症のある人の尊厳を守り、その人らしさ

る中で、認知症があってひとり暮らしをする人が増えています。近年の日本の統計データからは、認知症

を大切にするケアです。人として尊重するケア、その人が人生をかけて培ってきた経験や価値

の診断を受けた人の20%以上がひとり暮らしをしていると推算されます。ひとり暮らしといっても、身寄り

観、人間関係、習慣、思い出など、人の個性を大切にするケア、

と言い換えることができます。認

のない人もいれば、家族がいる場合もあります。近くに住む家族が適度な距離を保ちながら介護を続け

知症疾患は、記憶や注意など、人の認知機能を低下させます。

しかし、認知機能が低下しても、

ているケース、あるいは、離れて暮らしながらも強い絆で結ばれている家族など、背景は実に多様です。い

人は尊厳とその人らしさを維持します。出来合いのケアをあてがうだけでは、人にとって大切

ずれの場合でも、訪問看護師等のケア提供者には、確かな知識と技術をもって、利用者とコミュニケーショ

な尊厳とその人らしさを支えることはできません。コミュニケーションを重視し、思いを理解し、

ンをとり、多職種で連携し、できれば家族や近所の支援者の協力も得ながら、認知症のある人の生活を支

希望がかなえられるように、個々に応じた支援を工夫します。

えることが求められます。

多職種協働

地域包括ケアシステムでは、多職種協働が地域におけるケア提供の前提とされています。多

■ ■ 認知症があってひとり暮らしをするということ■ ■

職種協働とは、利用者のニーズに総合的に対応するために、異なる専門性を持つ職種が連携

これまでの認知症ケアは、多くの場合で同居家族による有形無形の支えを前提としてきました。生活を

して支援を行う取り組みです。例えば、転倒リスクが高まったことに対して、生活パターンや日

共にする家族の愛情によって成り立つ支えは、

日常的な生活支援や身体介護だけでなく、心理的な安定や

他者との交流、意思決定の支援など、多岐にわたります。一連の行動をひとりで実行するには、記憶や見当

識、注意、判断、遂行などの認知機能を必要とします。例えば、食事をするためには買い物に行って、料理を

して、食べた後には食器を洗って片付け、

ゴミをまとめて、所定の日に所定の場所まで捨てに行かねばなり

ません。もし同居家族がいれば、買い物の支払いを見守り、料理を手伝い、火の元を確認し、

また、一緒に

常生活動作

(ADL)

を把握した上で自宅内の環境を整える対策をしたにもかかわらず、病院か

らは睡眠薬や抗不安薬が複数処方され続けている場合、医療と介護が効果的に提供されてい

るといえるでしょうか。多職種協働はサービス提供を効率化します。同時に、利用者が持つニー

ズに幅広く対応して、利用者が安心して豊かに暮らすことを実現するために効果的な支援アプ

ローチです。

食事をして、会話を楽しむことができるかもしれません。望んで選んだひとり暮らしであっても、同居家族

がいない中で認知症をもって暮らすことは、多くの困難を伴い、多岐にわたる支援ニーズが生じます。

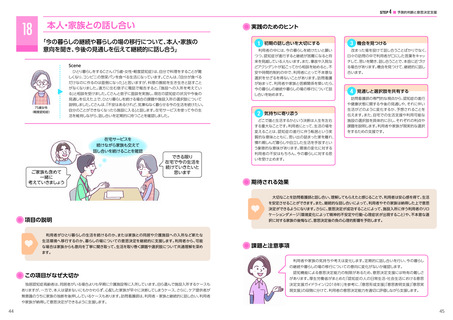

■ ■「チェックリスト」と「実践のためのヒント」で、2つの支援アプローチを完璧に■ ■

チェックリストと実践解説

(Part2)

では、本人中心のケアと多職種協働を、独居認知症高齢者に対する訪

■ ■ 2つの支援アプローチ■ ■

2

問看護に通底する支援の土台としています。この2つが認知症のあるひとり暮らしの人にとって、真に暮ら

しの安心や豊かさをもたらすために不可欠だからです。チェックリストは、訪問看護師へのインタビューを

認知症のある人が困難を乗り越えながら、豊かなひとり暮らしを送るために、ケア提供者は多岐にわた

重ねて原案を練り、

さらに、独居認知症高齢者の支援に精通する訪問看護師の意見を集約し、修正を繰り

る支援ニーズに対応します。この時、最も大切なのは

「本人中心のケア

(パーソンセンタード・ケア)

」

による

返して作成しました。最終的には、利用者の暮らしに入り込んで対話を重ねながら関係性を築くSTEP1の

アプローチです。危険であると決めつけたり、安全への配慮ばかりを重視したりして、自分でできることを

4項目、利用者のことを全人的に理解して心身状態や生活状況をアセスメントするSTEP2の6項目、多職

させない管理的な方法は、利用者の楽しみや希望、尊厳を奪い、有害無益な介入になりかねません。利用

種と協働しながら個別性のある支援をするSTEP3の5項目、経過を見通した判断と意思決定支援をする

者とよく対話して、持てる力を引き出し、生活環境を整えて、利用者が大切にする生活の実現を目指します。

STEP4の3項目、合計18項目に集約されました。これらの18項目を一つずつ実践することは、多職種で協

二つ目に大切なのは、多職種協働のアプローチです。生活を共にする同居家族であれば、その人の生活

働して本人中心のケアを提供し、ひとり暮らしをする認知症高齢者の支援ニーズを満たすことになります。

を

「面」

で支えることができるかもしれません。一方、限られた訪問時間という

「点」

で支える専門職には工

また、

チェックリストの各項目の解説では、2つのアプローチから支援していくためのヒントをまとめました。

夫ときめ細かな配慮を求められます。地域の多職種で知恵を出し合い、協力し合って点と点をつなぎ、多

現場で利用者と向き合って、生活を支える訪問看護師の皆さんにとって、

この実践ガイドが独居認知症高

職種チームで

「線」

を作って、生活という

「面」

を支えます。

齢者の支援の一助となることを願っています。

3

独居認知症高齢者に対する訪問看護の支援アプローチ

東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム

津田 修治

■ ■ 確かな知識と技術で支援をするために■ ■

本人中心のケア

女性の社会進出や、労働者の流動性、家族形態の変化、若年人口の相対的減少など、人の生活が変化す

認知症ケアの基本である本人中心のケアとは、認知症のある人の尊厳を守り、その人らしさ

る中で、認知症があってひとり暮らしをする人が増えています。近年の日本の統計データからは、認知症

を大切にするケアです。人として尊重するケア、その人が人生をかけて培ってきた経験や価値

の診断を受けた人の20%以上がひとり暮らしをしていると推算されます。ひとり暮らしといっても、身寄り

観、人間関係、習慣、思い出など、人の個性を大切にするケア、

と言い換えることができます。認

のない人もいれば、家族がいる場合もあります。近くに住む家族が適度な距離を保ちながら介護を続け

知症疾患は、記憶や注意など、人の認知機能を低下させます。

しかし、認知機能が低下しても、

ているケース、あるいは、離れて暮らしながらも強い絆で結ばれている家族など、背景は実に多様です。い

人は尊厳とその人らしさを維持します。出来合いのケアをあてがうだけでは、人にとって大切

ずれの場合でも、訪問看護師等のケア提供者には、確かな知識と技術をもって、利用者とコミュニケーショ

な尊厳とその人らしさを支えることはできません。コミュニケーションを重視し、思いを理解し、

ンをとり、多職種で連携し、できれば家族や近所の支援者の協力も得ながら、認知症のある人の生活を支

希望がかなえられるように、個々に応じた支援を工夫します。

えることが求められます。

多職種協働

地域包括ケアシステムでは、多職種協働が地域におけるケア提供の前提とされています。多

■ ■ 認知症があってひとり暮らしをするということ■ ■

職種協働とは、利用者のニーズに総合的に対応するために、異なる専門性を持つ職種が連携

これまでの認知症ケアは、多くの場合で同居家族による有形無形の支えを前提としてきました。生活を

して支援を行う取り組みです。例えば、転倒リスクが高まったことに対して、生活パターンや日

共にする家族の愛情によって成り立つ支えは、

日常的な生活支援や身体介護だけでなく、心理的な安定や

他者との交流、意思決定の支援など、多岐にわたります。一連の行動をひとりで実行するには、記憶や見当

識、注意、判断、遂行などの認知機能を必要とします。例えば、食事をするためには買い物に行って、料理を

して、食べた後には食器を洗って片付け、

ゴミをまとめて、所定の日に所定の場所まで捨てに行かねばなり

ません。もし同居家族がいれば、買い物の支払いを見守り、料理を手伝い、火の元を確認し、

また、一緒に

常生活動作

(ADL)

を把握した上で自宅内の環境を整える対策をしたにもかかわらず、病院か

らは睡眠薬や抗不安薬が複数処方され続けている場合、医療と介護が効果的に提供されてい

るといえるでしょうか。多職種協働はサービス提供を効率化します。同時に、利用者が持つニー

ズに幅広く対応して、利用者が安心して豊かに暮らすことを実現するために効果的な支援アプ

ローチです。

食事をして、会話を楽しむことができるかもしれません。望んで選んだひとり暮らしであっても、同居家族

がいない中で認知症をもって暮らすことは、多くの困難を伴い、多岐にわたる支援ニーズが生じます。

■ ■「チェックリスト」と「実践のためのヒント」で、2つの支援アプローチを完璧に■ ■

チェックリストと実践解説

(Part2)

では、本人中心のケアと多職種協働を、独居認知症高齢者に対する訪

■ ■ 2つの支援アプローチ■ ■

2

問看護に通底する支援の土台としています。この2つが認知症のあるひとり暮らしの人にとって、真に暮ら

しの安心や豊かさをもたらすために不可欠だからです。チェックリストは、訪問看護師へのインタビューを

認知症のある人が困難を乗り越えながら、豊かなひとり暮らしを送るために、ケア提供者は多岐にわた

重ねて原案を練り、

さらに、独居認知症高齢者の支援に精通する訪問看護師の意見を集約し、修正を繰り

る支援ニーズに対応します。この時、最も大切なのは

「本人中心のケア

(パーソンセンタード・ケア)

」

による

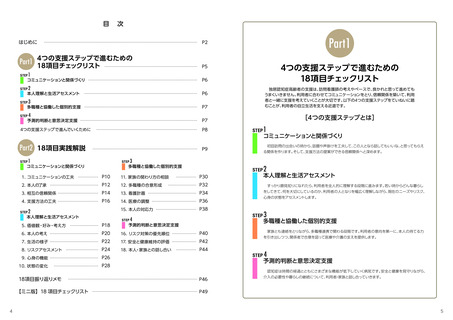

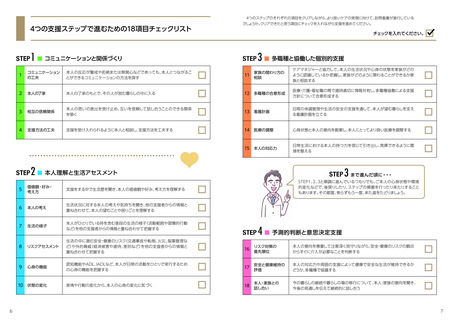

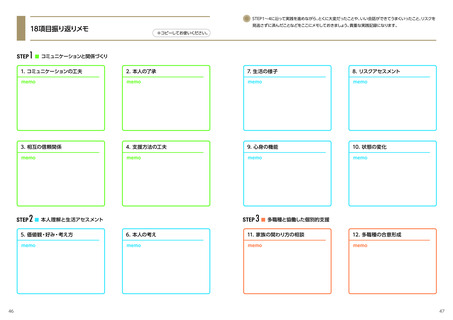

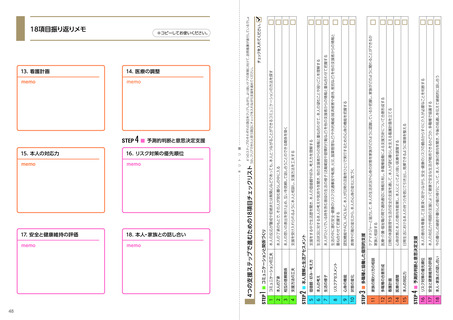

返して作成しました。最終的には、利用者の暮らしに入り込んで対話を重ねながら関係性を築くSTEP1の

アプローチです。危険であると決めつけたり、安全への配慮ばかりを重視したりして、自分でできることを

4項目、利用者のことを全人的に理解して心身状態や生活状況をアセスメントするSTEP2の6項目、多職

させない管理的な方法は、利用者の楽しみや希望、尊厳を奪い、有害無益な介入になりかねません。利用

種と協働しながら個別性のある支援をするSTEP3の5項目、経過を見通した判断と意思決定支援をする

者とよく対話して、持てる力を引き出し、生活環境を整えて、利用者が大切にする生活の実現を目指します。

STEP4の3項目、合計18項目に集約されました。これらの18項目を一つずつ実践することは、多職種で協

二つ目に大切なのは、多職種協働のアプローチです。生活を共にする同居家族であれば、その人の生活

働して本人中心のケアを提供し、ひとり暮らしをする認知症高齢者の支援ニーズを満たすことになります。

を

「面」

で支えることができるかもしれません。一方、限られた訪問時間という

「点」

で支える専門職には工

また、

チェックリストの各項目の解説では、2つのアプローチから支援していくためのヒントをまとめました。

夫ときめ細かな配慮を求められます。地域の多職種で知恵を出し合い、協力し合って点と点をつなぎ、多

現場で利用者と向き合って、生活を支える訪問看護師の皆さんにとって、

この実践ガイドが独居認知症高

職種チームで

「線」

を作って、生活という

「面」

を支えます。

齢者の支援の一助となることを願っています。

3