よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

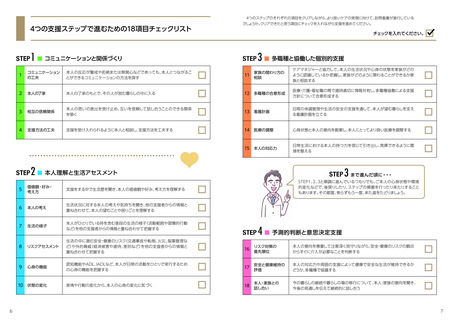

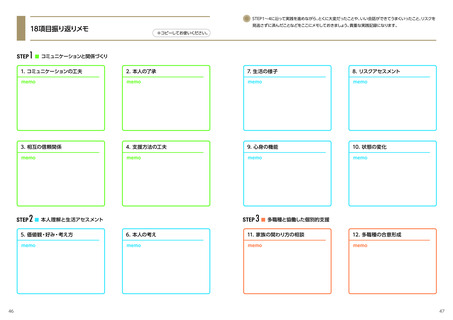

STEP 1 ■ コミュニケーションと関係づくり

1

コミュニケーションの工夫

実践のためのヒント

「本人の反応が警戒や拒絶または無関心などであっても、

本人とつながることができるコミュニケーションの方法を探す」

1 共感と傾聴

4 利用者に合わせる

利用者の言語・非言語的な表現を受け止めて、

根気強く向き合います。利用者の立場になって、

利用者の気持ちや考えを理解しようと真摯な姿勢

Scene

ひとり暮らしを続けるAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

の訪問看護が始まりました。

で聞く、

積極的な傾聴が大切です。

利用者の動作や表情を観察して合わせたり

(ミ

ラーリング)

、感情を観察して合わせたり

(キャリブ

レーション)

します。また、利用者の思い出話やなじ

みのあるトピックを取り入れることも有効です。

これまで2回の訪問では、玄関でAさんは表情を硬くして

「頼んだ覚えがない」

と言う

ばかりで、それ以上の様子を聞いたり、話を進めたりすることができませんでした。玄

関はきれいに片付いているのですが、玄関から様子を窺うと家の中は散らかってい

るようでした。今回、3回目の訪問にあたって、

どうにか会話のきっかけをつかみたい

80歳女性

(軽度認知症)

と考えています。契約の時に手伝った息子は、仕事のため同席できませんが、電話で

連絡すると協力的です。

2 言語的コミュニケーション

シンプルで明確な言葉遣いを選んだり、必要に

応じて相手が話したことを繰り返したり、別の言葉

で言い換えたり

(パラフレーズ)

、選択肢を提示し

5 環境への配慮

視覚的・聴覚的なノイズが少ない、静かで落ち

着いた環境を整えます。

たり、利用者にとって分かりやすい言語的コミュニ

ケーションを選びます。

訪問も3回目。

どうにかコミュニケーションの

きっかけを…

……

3 非言語的コミュニケーション

視線や声のトーン、表情、

しぐさなどに注意して、

温かさや理解を伝えます。また、背中・足・手などに

よいお天気ですね!

体調は

いかがですか?

優しく触れることで気持ちが落ち着き、関係性が

縮まるなどの効果が期待できます。ただし、触れる

お気持ちを

聞かせて

ください。

タイミングや触れ方には配慮が必要です。触れて

もよいか確認しながら行うこともあります。

「あな

たの味方ですよ」

という思いを込めて触れます。

項目の説明

期待される効果

認知症があるからコミュニケーションを取れない、気持ちが通じないということはありません。ケア提

供者のコミュニケーションの方法が不適切なために、利用者と分かり合えていないのかもしれません。ま

ずは、利用者が話してみてもよいかなと思えるように、心を開いてもらう必要があります。そのためには、

利用者の表情や態度も含め、言動を注意深く観察します。そして、利用者が経験している感情や認識を

尊重して、理解しようとしていることを示し

(バリデーション)

、その利用者とつながることができるコミュ

効果的なコミュニケーションは、利用者の安心感を高め、信頼を得ることにつながります。

また、

肯定的な

やり取りは孤独感を和らげることにもなるでしょう。訪問看護師にとっても、

支援の基盤となるコミュニケー

ションが円滑になるため、

ケアを提供する時に利用者からの協力を得やすくなる効果があります。

ニケーションの方法を見つけます。

この項目がなぜ大切か

支援の申し出に対して、独居認知症高齢者は好意的でない反応を示すことがあります。背景には、認知症によって自分の

考えをうまく表現できないことや、

自分の状態に気づいていないために支援が必要ないと考えていることなどがあります。

また、

自分の慣れた生活スタイルに安心感やこだわりを持っていて、干渉されることを嫌がっているのかもしれません。気

難しい様子が見られても、必ずしも人との関わりを拒んでいるわけではなく、心の中の葛藤が表出しているケースが多い

課題と注意事項

高度な失語や難聴がある場合には、

より簡潔な言葉や表現を選んだり、筆談や補聴

器を利用したりするなど、

コミュニケーション手段に工夫が必要なことがあります。言

葉の想起が困難になっている場合などでは、利用者が言わんとしていることを推測し

ながらヒントになる言葉かけをすることで会話が進むこともあります。

です。根気強く取り組んでコミュニケーションの糸口を見つけることによって、

本人中心のケアを始めることができます。

利用者の反応を確認しながら、

座る場所を選んだり、

視線を合わせ適度に逸らしたり、

はっきりした愛情のこもった声で話

したりするなど、非言語的コミュニケーションを選びます。また、利用者の関心事を探りながら話題を選んだり、共感を伝え

たりするなど、

言語的コミュニケーションに注意を払います。

10

11

1

コミュニケーションの工夫

実践のためのヒント

「本人の反応が警戒や拒絶または無関心などであっても、

本人とつながることができるコミュニケーションの方法を探す」

1 共感と傾聴

4 利用者に合わせる

利用者の言語・非言語的な表現を受け止めて、

根気強く向き合います。利用者の立場になって、

利用者の気持ちや考えを理解しようと真摯な姿勢

Scene

ひとり暮らしを続けるAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

の訪問看護が始まりました。

で聞く、

積極的な傾聴が大切です。

利用者の動作や表情を観察して合わせたり

(ミ

ラーリング)

、感情を観察して合わせたり

(キャリブ

レーション)

します。また、利用者の思い出話やなじ

みのあるトピックを取り入れることも有効です。

これまで2回の訪問では、玄関でAさんは表情を硬くして

「頼んだ覚えがない」

と言う

ばかりで、それ以上の様子を聞いたり、話を進めたりすることができませんでした。玄

関はきれいに片付いているのですが、玄関から様子を窺うと家の中は散らかってい

るようでした。今回、3回目の訪問にあたって、

どうにか会話のきっかけをつかみたい

80歳女性

(軽度認知症)

と考えています。契約の時に手伝った息子は、仕事のため同席できませんが、電話で

連絡すると協力的です。

2 言語的コミュニケーション

シンプルで明確な言葉遣いを選んだり、必要に

応じて相手が話したことを繰り返したり、別の言葉

で言い換えたり

(パラフレーズ)

、選択肢を提示し

5 環境への配慮

視覚的・聴覚的なノイズが少ない、静かで落ち

着いた環境を整えます。

たり、利用者にとって分かりやすい言語的コミュニ

ケーションを選びます。

訪問も3回目。

どうにかコミュニケーションの

きっかけを…

……

3 非言語的コミュニケーション

視線や声のトーン、表情、

しぐさなどに注意して、

温かさや理解を伝えます。また、背中・足・手などに

よいお天気ですね!

体調は

いかがですか?

優しく触れることで気持ちが落ち着き、関係性が

縮まるなどの効果が期待できます。ただし、触れる

お気持ちを

聞かせて

ください。

タイミングや触れ方には配慮が必要です。触れて

もよいか確認しながら行うこともあります。

「あな

たの味方ですよ」

という思いを込めて触れます。

項目の説明

期待される効果

認知症があるからコミュニケーションを取れない、気持ちが通じないということはありません。ケア提

供者のコミュニケーションの方法が不適切なために、利用者と分かり合えていないのかもしれません。ま

ずは、利用者が話してみてもよいかなと思えるように、心を開いてもらう必要があります。そのためには、

利用者の表情や態度も含め、言動を注意深く観察します。そして、利用者が経験している感情や認識を

尊重して、理解しようとしていることを示し

(バリデーション)

、その利用者とつながることができるコミュ

効果的なコミュニケーションは、利用者の安心感を高め、信頼を得ることにつながります。

また、

肯定的な

やり取りは孤独感を和らげることにもなるでしょう。訪問看護師にとっても、

支援の基盤となるコミュニケー

ションが円滑になるため、

ケアを提供する時に利用者からの協力を得やすくなる効果があります。

ニケーションの方法を見つけます。

この項目がなぜ大切か

支援の申し出に対して、独居認知症高齢者は好意的でない反応を示すことがあります。背景には、認知症によって自分の

考えをうまく表現できないことや、

自分の状態に気づいていないために支援が必要ないと考えていることなどがあります。

また、

自分の慣れた生活スタイルに安心感やこだわりを持っていて、干渉されることを嫌がっているのかもしれません。気

難しい様子が見られても、必ずしも人との関わりを拒んでいるわけではなく、心の中の葛藤が表出しているケースが多い

課題と注意事項

高度な失語や難聴がある場合には、

より簡潔な言葉や表現を選んだり、筆談や補聴

器を利用したりするなど、

コミュニケーション手段に工夫が必要なことがあります。言

葉の想起が困難になっている場合などでは、利用者が言わんとしていることを推測し

ながらヒントになる言葉かけをすることで会話が進むこともあります。

です。根気強く取り組んでコミュニケーションの糸口を見つけることによって、

本人中心のケアを始めることができます。

利用者の反応を確認しながら、

座る場所を選んだり、

視線を合わせ適度に逸らしたり、

はっきりした愛情のこもった声で話

したりするなど、非言語的コミュニケーションを選びます。また、利用者の関心事を探りながら話題を選んだり、共感を伝え

たりするなど、

言語的コミュニケーションに注意を払います。

10

11