よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

STEP 3 ■ 多職種と協働した個別的支援

11

家族の関わり方の相談

実践のためのヒント

ケアマネジャーと協力して、本人の生活状況や心身の状態を

家族がどのように認識しているか把握し、

家族がどのように関わることができるか家族と相談する

1 ケアマネジャーとの連携

ケアマネジャーと定期的に情報共有し、利用者

の生活状況や心身の状態に関する情報を家族に

提供します。

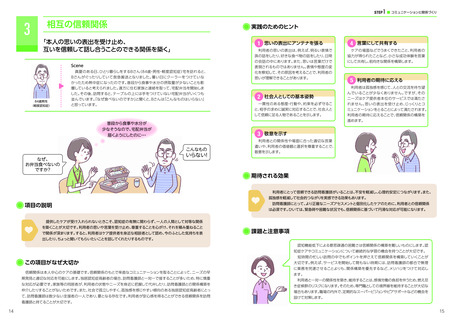

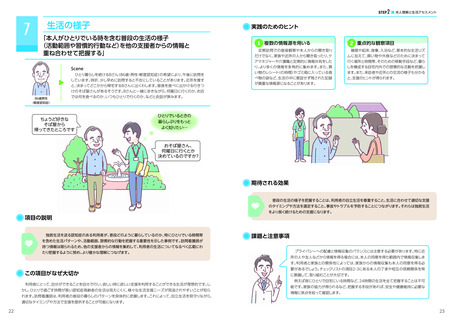

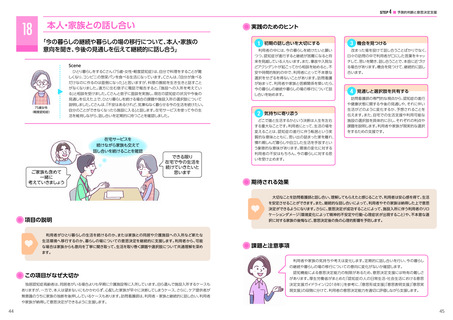

Scene

家族がどのような形で利用者と関わることがで

きるか、家族と話し合いながら明確にします。日常

的なサポート

(例えば、見守りや買い物、受診の付

き添い)

や、定期的な連絡・面会ができるか、施設

ひとり暮らしをするAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

には、県外に住む一人息子が

80歳女性

(軽度認知症)

4 家族の役割の明確化

入所や入院など重要な意思決定にどのように関わ

います。二人は電話でやり取りをすることはあるようですが、直接会うのは年に1回程

度です。訪問看護の契約の時に一度会い、それ以降は何か変化があった時に電話で

2 家族との定期的なコミュニケーション

ることができるかを話し合います。また、家族の負

伝えるようにしています。息子はいつも楽観的で、Aさんの生活を心配している様子

家族との面談や電話でのやり取りを通じて、利

は感じられません。

しかし、Aさんの認知機能低下は進行しており、自宅は散らかり、

用者の生活状況や心身の状態、それらの変化につ

か確認します。

りで、具体的に動かないため、状況が改善することはありません。あなたは、息子と一

に、家族自身の状況や利用者との関係性なども把

食事はいつも同じ惣菜パンです。そのことを伝えたところ

「大丈夫です」

と返答したき

度しっかり話をする必要があると考えています。

担がある場合、軽減するために必要な支援がない

いて、家族の認識を確認しながら説明します。同時

握しておくと、

その後の相談がスムーズです。

5 教育とサポートの提供

家族が認知症に関する知識を深められるように、

情報提供したり、介護教室や家族会などを案内し

3 家族の心理支援

認知機能が

低下しているのに、

息子さん楽観的…

中には、愛する人に起きた認知症による変化を

たりすることが有効です。家族が利用者の行動や

ニーズに適切に対応できるようになります。

受け入れられない家族もいます。利用者の状況を

昔からそんな

感じなんです

部屋は散らかり、

食事はいつも

惣菜パンなんです

理解していながら、向き合うことを避けようとして、

介護から距離をとる家族もいます。家族の思いを

聞き、

気持ちに寄り添う心理支援を行います。

期待される効果

家族が利用者の生活状況や心身の状態を正確に理解できるようになり、適切な対応ができるようにな

ります。

また、家族による支援があれば、利用者に対するサポートは手厚くなります。家族と歩調を合わせる

項目の説明

ことで、

支援がより一貫性のあるものとなり、

利用者の生活の質が向上します。

家族は、認知症があってひとり暮らしをする利用者を心配したり、

同居介護をしていないことに罪悪感を

抱えていたりすることがあります。家族とのコミュニケーションは不安や罪悪感などのストレスを緩和する

支援になります。

ケアマネジャーと協力して家族支援にあたります。利用者とは同居していない家族に対する支援は、

まず利用者のことを家族によく理解してもらうことが大切です。家族の認識を確認しながら説明し、家

族の関わり方について話し合います。

この項目がなぜ大切か

ひとり暮らしといっても、身寄りのない人、近所に住む家族と頻繁に行き来がある人・ない人、遠方に住む家族と毎日連

絡をとる人など、利用者と家族の関係は多様です。どのような関係であれ、何らかの関わりを家族に依頼することがありま

す。協力的な家族であれば、食事や見守りなど日常的な支援を依頼できるかもしれませんし、疎遠な家族であっても、例え

ば入院等の意思決定が必要な際には相談することがあります。そのため、家族は利用者の状態や生活状況などをよく理解

しておくことが大切です。ケアマネジャーと協力して家族支援をすることで、

日ごろから家族の理解を得て、相談をしておき

課題と注意事項

遠方に住む家族などの場合、利用者と長く会っていなくて、口頭で説明しても想像す

ることができず、理解が進まないことがあります。また、認知症に関する基礎知識を

持っていたとしても、利用者の現状を見てみないと腑に落ちないこともあります。利用

者と直接会ってもらい、家の様子を確認してもらってから説明するなど工夫します。

家族間での認識のズレが生じることはよくあります。キーパーソンとなる家族と話し

た課題は、その都度家族内で共有し、意見交換してもらいます。また、

ケアマネジャーに

調整役を依頼して、家族全員が参加するミーティングを設けることも大切です。

ます。

30

31

11

家族の関わり方の相談

実践のためのヒント

ケアマネジャーと協力して、本人の生活状況や心身の状態を

家族がどのように認識しているか把握し、

家族がどのように関わることができるか家族と相談する

1 ケアマネジャーとの連携

ケアマネジャーと定期的に情報共有し、利用者

の生活状況や心身の状態に関する情報を家族に

提供します。

Scene

家族がどのような形で利用者と関わることがで

きるか、家族と話し合いながら明確にします。日常

的なサポート

(例えば、見守りや買い物、受診の付

き添い)

や、定期的な連絡・面会ができるか、施設

ひとり暮らしをするAさん

(80歳・女性・軽度認知症)

には、県外に住む一人息子が

80歳女性

(軽度認知症)

4 家族の役割の明確化

入所や入院など重要な意思決定にどのように関わ

います。二人は電話でやり取りをすることはあるようですが、直接会うのは年に1回程

度です。訪問看護の契約の時に一度会い、それ以降は何か変化があった時に電話で

2 家族との定期的なコミュニケーション

ることができるかを話し合います。また、家族の負

伝えるようにしています。息子はいつも楽観的で、Aさんの生活を心配している様子

家族との面談や電話でのやり取りを通じて、利

は感じられません。

しかし、Aさんの認知機能低下は進行しており、自宅は散らかり、

用者の生活状況や心身の状態、それらの変化につ

か確認します。

りで、具体的に動かないため、状況が改善することはありません。あなたは、息子と一

に、家族自身の状況や利用者との関係性なども把

食事はいつも同じ惣菜パンです。そのことを伝えたところ

「大丈夫です」

と返答したき

度しっかり話をする必要があると考えています。

担がある場合、軽減するために必要な支援がない

いて、家族の認識を確認しながら説明します。同時

握しておくと、

その後の相談がスムーズです。

5 教育とサポートの提供

家族が認知症に関する知識を深められるように、

情報提供したり、介護教室や家族会などを案内し

3 家族の心理支援

認知機能が

低下しているのに、

息子さん楽観的…

中には、愛する人に起きた認知症による変化を

たりすることが有効です。家族が利用者の行動や

ニーズに適切に対応できるようになります。

受け入れられない家族もいます。利用者の状況を

昔からそんな

感じなんです

部屋は散らかり、

食事はいつも

惣菜パンなんです

理解していながら、向き合うことを避けようとして、

介護から距離をとる家族もいます。家族の思いを

聞き、

気持ちに寄り添う心理支援を行います。

期待される効果

家族が利用者の生活状況や心身の状態を正確に理解できるようになり、適切な対応ができるようにな

ります。

また、家族による支援があれば、利用者に対するサポートは手厚くなります。家族と歩調を合わせる

項目の説明

ことで、

支援がより一貫性のあるものとなり、

利用者の生活の質が向上します。

家族は、認知症があってひとり暮らしをする利用者を心配したり、

同居介護をしていないことに罪悪感を

抱えていたりすることがあります。家族とのコミュニケーションは不安や罪悪感などのストレスを緩和する

支援になります。

ケアマネジャーと協力して家族支援にあたります。利用者とは同居していない家族に対する支援は、

まず利用者のことを家族によく理解してもらうことが大切です。家族の認識を確認しながら説明し、家

族の関わり方について話し合います。

この項目がなぜ大切か

ひとり暮らしといっても、身寄りのない人、近所に住む家族と頻繁に行き来がある人・ない人、遠方に住む家族と毎日連

絡をとる人など、利用者と家族の関係は多様です。どのような関係であれ、何らかの関わりを家族に依頼することがありま

す。協力的な家族であれば、食事や見守りなど日常的な支援を依頼できるかもしれませんし、疎遠な家族であっても、例え

ば入院等の意思決定が必要な際には相談することがあります。そのため、家族は利用者の状態や生活状況などをよく理解

しておくことが大切です。ケアマネジャーと協力して家族支援をすることで、

日ごろから家族の理解を得て、相談をしておき

課題と注意事項

遠方に住む家族などの場合、利用者と長く会っていなくて、口頭で説明しても想像す

ることができず、理解が進まないことがあります。また、認知症に関する基礎知識を

持っていたとしても、利用者の現状を見てみないと腑に落ちないこともあります。利用

者と直接会ってもらい、家の様子を確認してもらってから説明するなど工夫します。

家族間での認識のズレが生じることはよくあります。キーパーソンとなる家族と話し

た課題は、その都度家族内で共有し、意見交換してもらいます。また、

ケアマネジャーに

調整役を依頼して、家族全員が参加するミーティングを設けることも大切です。

ます。

30

31