よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

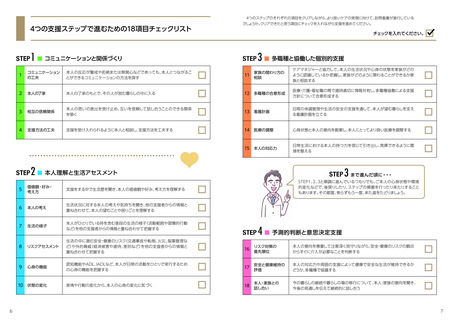

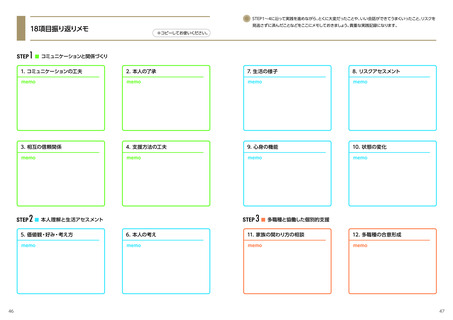

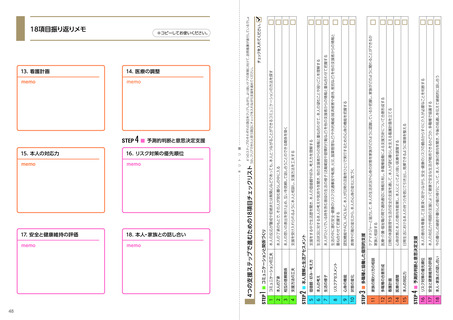

STEP 2 ■ 本人理解と生活アセスメント

10

状態の変化

実践のためのヒント

「表情や行動の変化から、

本人の心身の変化に気づく」

3 多角的な解釈

身体的側面:バイタルサイン、覚醒レベル、体重

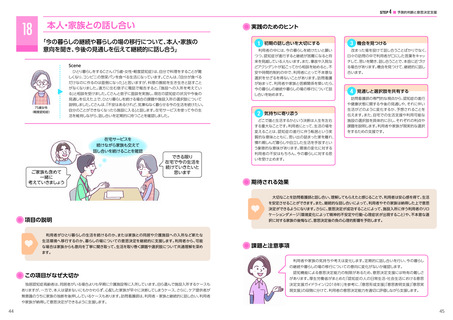

Dさん

(80歳・女性・中等度認知症)

のひとり暮らしを支援するため、訪問看護を1年

以上続けています。訪問時にはいつも笑顔のDさんが、先週も今週も笑顔があまり

見られず、会話に身が入らない印象です。また、部屋は古い手紙などが散らかってい

ます。何かあったのかと尋ねても明確な答えが得られません。先日、訪問介護のス

タッフが訪れた際には、滅多に外出しないDさんが自宅から離れた場所で道に迷って

歩けなくなっていました。家族に連絡して尋ねたところ、1か月前にDさんの姉が他界

表情や行動の変化を観察した後、その意味や

変化、食事摂取量、排泄の状況、睡眠リズム、皮膚

理由を解釈しなければなりません。本人の語りが

の傾き、疲労感の表出、返答の速度や会話の途切

意が必要です。家族や他のケア提供者等と話し

の状態、姿勢、動作、歩行パターン、不自然な身体

Scene

80歳女性

(中等度認知症)

1 観察のポイント

れなどのコミュニケーション

心理的側面:感情の起伏や不安定さ、無気力、抑

うつ、

興奮、

混乱、

焦燥感

得にくい場合、独断的な解釈にならないように注

合うなど、多角的に検討してより確からしい解釈

を導きます。

社会的側面:他者との関わり方の変化、社会活動

への参加状況、

孤立や引きこもりの兆候

したことを伝えたことがわかりました。その影響かどうか不確かですが、多職種で協

力しながら訪問の時にはDさんの気持ちが落ち着くようなコミュニケーションの時間

を増やすようにして経過を追うことにしました。

2 語りを引き出す

「お困りのことがあるなら、

一緒に考えますよ」

な

ど、

利用者に寄り添ったコミュニケーションで、

語り

何か変わったこと、

出来事がありましたか?

コミュニケーションの

時間を増やして認知症の

進行を観察

を引き出します。

この時、

あくまで利用者本人が話

したいことを話せるように支援することが大切で

す。言葉の想起が難しく、

伝えたいことをうまく表

現できない様子があれば、

コミュニケーションの中

で利用者が言いたいことを推測して、

時に言葉を

一緒に探しつつ確認します。

期待される効果

表情や行動の変化から、体調不良や心の問題を早期に発見して、迅速な対応が可能になります。また、

項目の説明

小さな変化に気づくことで、適切な支援や介入につなげることができます。さらに、心身の変化に早期に

対応をすることで、利用者は安心感を得られます。

認知症の進行に伴い、利用者は自分の体調や不快感をうまく伝えられなくなることが多いです。同居

者がいない場合は利用者の変化を察知しづらいため注意が必要です。表情や行動、日常的な動作など

の観察を通して利用者の心身の変化を見つけます。事例のように普段の様子からの逸脱が手掛かりで

す。

課題と注意事項

認知症のある人は、平常時でも認知機能に変動があり、日によって表情や行動が

違って見える場合があります。

「実践のためのヒント」

に示した

「観察のポイント」

を参考

この項目がなぜ大切か

に、定期的なモニタリングを実施し、多角的な解釈をした上で、正常な範囲の変動なの

表情や行動の変化は、痛みや不安、身体疾患、認知症の進行などのサインである可能性があります。心身の変化を早期

従って、

自分がなぜそう感じているのか、具体的な理由を探しながら利用者の状態をア

に発見して適切に対処することで、問題が深刻化・複雑化することを未然に防ぐことは、健康で安全なひとり暮らしの維持

や生活の質を保つために不可欠です。

か、あるいは異常な変化なのか、判断します。また、

「なんとなくおかしい」

という直感に

セスメントすることも有用です。

同居者がいる場合に比べて、独居認知症高齢者は入院の転帰をたどりやすく、

また、施設入所が早期化する傾向があり

ます。このような重大な転帰を防ぐために、利用者の心身に起きた小さな変化を見つけて、早期に対応することが大切です。

28

29

10

状態の変化

実践のためのヒント

「表情や行動の変化から、

本人の心身の変化に気づく」

3 多角的な解釈

身体的側面:バイタルサイン、覚醒レベル、体重

Dさん

(80歳・女性・中等度認知症)

のひとり暮らしを支援するため、訪問看護を1年

以上続けています。訪問時にはいつも笑顔のDさんが、先週も今週も笑顔があまり

見られず、会話に身が入らない印象です。また、部屋は古い手紙などが散らかってい

ます。何かあったのかと尋ねても明確な答えが得られません。先日、訪問介護のス

タッフが訪れた際には、滅多に外出しないDさんが自宅から離れた場所で道に迷って

歩けなくなっていました。家族に連絡して尋ねたところ、1か月前にDさんの姉が他界

表情や行動の変化を観察した後、その意味や

変化、食事摂取量、排泄の状況、睡眠リズム、皮膚

理由を解釈しなければなりません。本人の語りが

の傾き、疲労感の表出、返答の速度や会話の途切

意が必要です。家族や他のケア提供者等と話し

の状態、姿勢、動作、歩行パターン、不自然な身体

Scene

80歳女性

(中等度認知症)

1 観察のポイント

れなどのコミュニケーション

心理的側面:感情の起伏や不安定さ、無気力、抑

うつ、

興奮、

混乱、

焦燥感

得にくい場合、独断的な解釈にならないように注

合うなど、多角的に検討してより確からしい解釈

を導きます。

社会的側面:他者との関わり方の変化、社会活動

への参加状況、

孤立や引きこもりの兆候

したことを伝えたことがわかりました。その影響かどうか不確かですが、多職種で協

力しながら訪問の時にはDさんの気持ちが落ち着くようなコミュニケーションの時間

を増やすようにして経過を追うことにしました。

2 語りを引き出す

「お困りのことがあるなら、

一緒に考えますよ」

な

ど、

利用者に寄り添ったコミュニケーションで、

語り

何か変わったこと、

出来事がありましたか?

コミュニケーションの

時間を増やして認知症の

進行を観察

を引き出します。

この時、

あくまで利用者本人が話

したいことを話せるように支援することが大切で

す。言葉の想起が難しく、

伝えたいことをうまく表

現できない様子があれば、

コミュニケーションの中

で利用者が言いたいことを推測して、

時に言葉を

一緒に探しつつ確認します。

期待される効果

表情や行動の変化から、体調不良や心の問題を早期に発見して、迅速な対応が可能になります。また、

項目の説明

小さな変化に気づくことで、適切な支援や介入につなげることができます。さらに、心身の変化に早期に

対応をすることで、利用者は安心感を得られます。

認知症の進行に伴い、利用者は自分の体調や不快感をうまく伝えられなくなることが多いです。同居

者がいない場合は利用者の変化を察知しづらいため注意が必要です。表情や行動、日常的な動作など

の観察を通して利用者の心身の変化を見つけます。事例のように普段の様子からの逸脱が手掛かりで

す。

課題と注意事項

認知症のある人は、平常時でも認知機能に変動があり、日によって表情や行動が

違って見える場合があります。

「実践のためのヒント」

に示した

「観察のポイント」

を参考

この項目がなぜ大切か

に、定期的なモニタリングを実施し、多角的な解釈をした上で、正常な範囲の変動なの

表情や行動の変化は、痛みや不安、身体疾患、認知症の進行などのサインである可能性があります。心身の変化を早期

従って、

自分がなぜそう感じているのか、具体的な理由を探しながら利用者の状態をア

に発見して適切に対処することで、問題が深刻化・複雑化することを未然に防ぐことは、健康で安全なひとり暮らしの維持

や生活の質を保つために不可欠です。

か、あるいは異常な変化なのか、判断します。また、

「なんとなくおかしい」

という直感に

セスメントすることも有用です。

同居者がいる場合に比べて、独居認知症高齢者は入院の転帰をたどりやすく、

また、施設入所が早期化する傾向があり

ます。このような重大な転帰を防ぐために、利用者の心身に起きた小さな変化を見つけて、早期に対応することが大切です。

28

29