よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

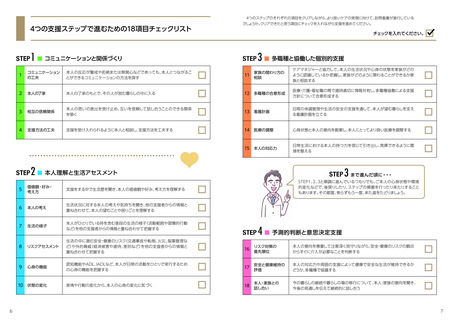

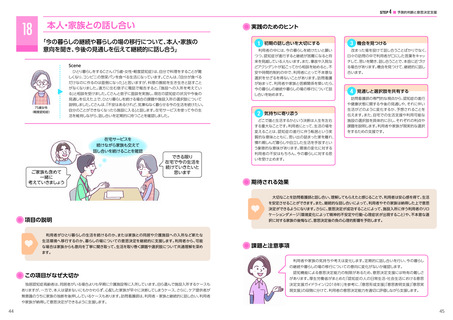

STEP 2 ■ 本人理解と生活アセスメント

6

本人の考え

実践のためのヒント

「生活状況に対する本人の考えや気持ちを聞き、

他の支援者からの情報と重ね合わせて、

本人の望むことや困りごとを理解する」

2 無意識の思い込み

ケア提供者は困りごとに意識が向きがちです。

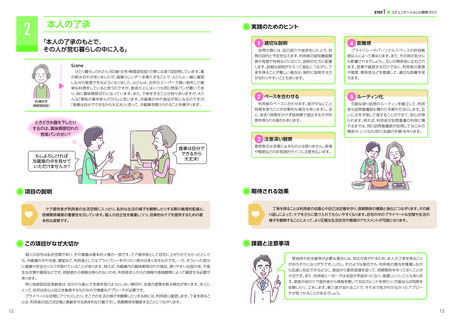

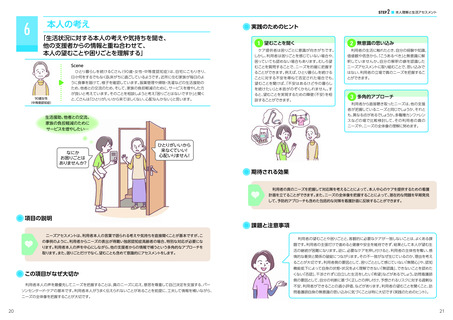

ひとり暮らしを続けるCさん(90歳・女性・中等度認知症)は、自宅にこもりきり、

日々何をするでもなく臥床がちに過ごしているようです。近所に住む家族が毎日のよ

うに食事を届けて、様子を確認しています。服薬管理や掃除・洗濯などの生活援助の

ため、他者との交流のため、そして、家族の負担軽減のために、サービスを増やした方

が良いと考えています。そのことを相談しようと考え

「困りごとはないですか」

と聞く

と、Cさんは

「ひとりがいいから来てほしくない、心配なんかない」

と言います。

利用者の生活に触れたとき、

自分の経験や知識、

しかし、利用者は困りごとを感じていない場合や、

価値観や信念から、

「こうあるべき」

と無意識に解

むことを質問することで、ニーズを的確に把握す

ニーズアセスメントに取り組むことで、思い込みで

困っていても認めない場合もあります。むしろ望

Scene

90歳女性

(中等度認知症)

1 望むことを聞く

ることができます。例えば、ひとり暮らしを続ける

ことに対する不安を尋ねて否定された場合でも、

望むことを聞けば、

「 不安はあるけど今の暮らし

釈していませんか。自分の解釈の癖を認識した

はない、利用者の立場で真のニーズを把握するこ

とができます。

を続けたい」

と本音がのぞくかもしれません。す

ると、望むことを実現するための障壁

(不安)

を相

談することができます。

3 多角的アプローチ

利用者から直接聴き取ったニーズは、

他の支援

者が把握しているニーズと同じでしょうか、

それと

も、

異なる点があるでしょうか。多職種カンファレン

生活援助、他者との交流、

家族の負担軽減のために

サービスを増やしたい…

なにか

お困りごとは

ありませんか?

スなどの場で比較検討して、その利用者の真の

ニーズや、

ニーズの全体像の理解に努めます。

ひとりがいいから

来なくていい!

心配いりません!

期待される効果

利用者の真のニーズを把握して対応策を考えることによって、本人中心のケアを提供するための看護

計画を立てることができます。また、ニーズの全体像を把握することによって、潜在的な問題を早期発見

して、予防的アプローチも含めた包括的な対策を看護計画に反映することができます。

項目の説明

ニーズアセスメントは、利用者本人の言葉で語られる考えや気持ちを直接聞くことが基本ですが、こ

の事例のように、利用者からニーズの表出が得難い独居認知症高齢者の場合、特別な対応が必要にな

ります。利用者本人の声を中心にしながら、他の支援者からの情報で補うという多角的なアプローチを

取ります。また、困りごとだけでなく、望むことも含めて意識的にアセスメントをします。

課題と注意事項

利用者の望むことや困りごとと、客観的に必要なケアが一致しないことは、

よくある課

題です。利用者の主張だけで進めると健康や安全を維持できず、結果として本人が望む生

活の継続が困難になります。逆に、必要なケアを押し付けると、利用者の主体性を奪い、感

情的な衝突と関係の破綻につながります。その不一致がなぜ生じているのか、理由を考え

ることが大切です。利用者側の要因として、困りごととして感じていない

「無関心」

や、認知

この項目がなぜ大切か

くない

「否認」

、干渉されずに自立した生活をしたい

「希望」

などがあるでしょう。訪問看護師

利用者本人の声を最優先してニーズを把握することは、真のニーズに応え、意思を尊重して自己決定を支援する、パー

不安、利用者ができることの過小評価、などがあります。利用者の望むことを聞くこと、訪

ソンセンタード・ケアの基本です。利用者本人がうまく伝えられないことがあることを前提に、工夫して情報を補いながら、

ニーズの全体像を把握することが大切です。

20

機能低下によって自身の状態・状況をよく理解できない

「無認識」

、できないことを認めた

側の要因として、

自分の判断に基づく正しさの押し付け、予想されるリスクに対する過剰な

問看護師自身の無意識の思い込みに気づくことは特に大切です

(実践のためのヒント)

。

21

6

本人の考え

実践のためのヒント

「生活状況に対する本人の考えや気持ちを聞き、

他の支援者からの情報と重ね合わせて、

本人の望むことや困りごとを理解する」

2 無意識の思い込み

ケア提供者は困りごとに意識が向きがちです。

ひとり暮らしを続けるCさん(90歳・女性・中等度認知症)は、自宅にこもりきり、

日々何をするでもなく臥床がちに過ごしているようです。近所に住む家族が毎日のよ

うに食事を届けて、様子を確認しています。服薬管理や掃除・洗濯などの生活援助の

ため、他者との交流のため、そして、家族の負担軽減のために、サービスを増やした方

が良いと考えています。そのことを相談しようと考え

「困りごとはないですか」

と聞く

と、Cさんは

「ひとりがいいから来てほしくない、心配なんかない」

と言います。

利用者の生活に触れたとき、

自分の経験や知識、

しかし、利用者は困りごとを感じていない場合や、

価値観や信念から、

「こうあるべき」

と無意識に解

むことを質問することで、ニーズを的確に把握す

ニーズアセスメントに取り組むことで、思い込みで

困っていても認めない場合もあります。むしろ望

Scene

90歳女性

(中等度認知症)

1 望むことを聞く

ることができます。例えば、ひとり暮らしを続ける

ことに対する不安を尋ねて否定された場合でも、

望むことを聞けば、

「 不安はあるけど今の暮らし

釈していませんか。自分の解釈の癖を認識した

はない、利用者の立場で真のニーズを把握するこ

とができます。

を続けたい」

と本音がのぞくかもしれません。す

ると、望むことを実現するための障壁

(不安)

を相

談することができます。

3 多角的アプローチ

利用者から直接聴き取ったニーズは、

他の支援

者が把握しているニーズと同じでしょうか、

それと

も、

異なる点があるでしょうか。多職種カンファレン

生活援助、他者との交流、

家族の負担軽減のために

サービスを増やしたい…

なにか

お困りごとは

ありませんか?

スなどの場で比較検討して、その利用者の真の

ニーズや、

ニーズの全体像の理解に努めます。

ひとりがいいから

来なくていい!

心配いりません!

期待される効果

利用者の真のニーズを把握して対応策を考えることによって、本人中心のケアを提供するための看護

計画を立てることができます。また、ニーズの全体像を把握することによって、潜在的な問題を早期発見

して、予防的アプローチも含めた包括的な対策を看護計画に反映することができます。

項目の説明

ニーズアセスメントは、利用者本人の言葉で語られる考えや気持ちを直接聞くことが基本ですが、こ

の事例のように、利用者からニーズの表出が得難い独居認知症高齢者の場合、特別な対応が必要にな

ります。利用者本人の声を中心にしながら、他の支援者からの情報で補うという多角的なアプローチを

取ります。また、困りごとだけでなく、望むことも含めて意識的にアセスメントをします。

課題と注意事項

利用者の望むことや困りごとと、客観的に必要なケアが一致しないことは、

よくある課

題です。利用者の主張だけで進めると健康や安全を維持できず、結果として本人が望む生

活の継続が困難になります。逆に、必要なケアを押し付けると、利用者の主体性を奪い、感

情的な衝突と関係の破綻につながります。その不一致がなぜ生じているのか、理由を考え

ることが大切です。利用者側の要因として、困りごととして感じていない

「無関心」

や、認知

この項目がなぜ大切か

くない

「否認」

、干渉されずに自立した生活をしたい

「希望」

などがあるでしょう。訪問看護師

利用者本人の声を最優先してニーズを把握することは、真のニーズに応え、意思を尊重して自己決定を支援する、パー

不安、利用者ができることの過小評価、などがあります。利用者の望むことを聞くこと、訪

ソンセンタード・ケアの基本です。利用者本人がうまく伝えられないことがあることを前提に、工夫して情報を補いながら、

ニーズの全体像を把握することが大切です。

20

機能低下によって自身の状態・状況をよく理解できない

「無認識」

、できないことを認めた

側の要因として、

自分の判断に基づく正しさの押し付け、予想されるリスクに対する過剰な

問看護師自身の無意識の思い込みに気づくことは特に大切です

(実践のためのヒント)

。

21