よむ、つかう、まなぶ。

独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.tmghig.jp/research/publication/houmon-kango/ |

| 出典情報 | 独居認知症高齢者の自立生活を支える訪問看護の実践ガイド(4/8)《東京都健康長寿医療センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

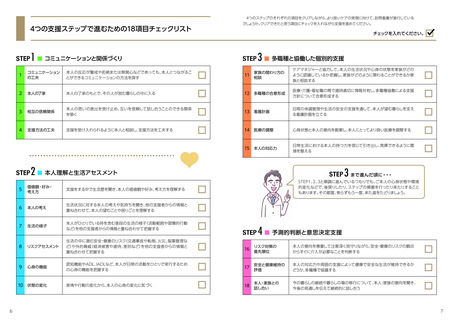

STEP 3 ■ 多職種と協働した個別的支援

14

医療の調整

実践のためのヒント

心身状態と本人の意向を勘案し、

本人にとってより良い医療を調整する

1 心身状態のアセスメント

心身状態を丁寧にアセスメントすることが支援

の基本です

(詳細は項目8〜10を参照)

。

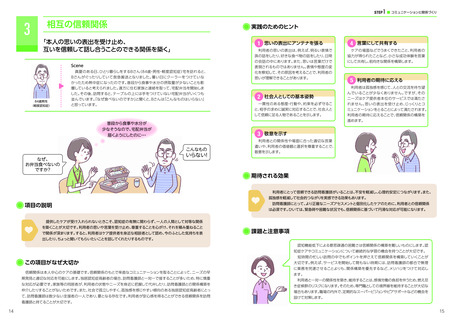

Scene

ひとり暮らしをするDさん

(80歳・男性・中等度認知症)

は、排泄や更衣に見守りや

介助が必要になったため、毎週訪問して生活の様子を確認しています。前回訪問した

際に風邪を引いて鼻水が出ていたので、今週の予定を早めて、4日後の今日、経過観

察のために訪問しました。せき・鼻水に加えて38.3度の発熱もありますが、呼吸状態

80歳男性

(中等度認知症)

2 利用者の意向の確認

利用者の価値観や考え方をくみ

(詳細は項目5・

6を参照)

、

今後の生活や医療についての意向を折

は異常ありません。訪問介護士からの情報によれば、食事量は普段の半分程度との

きておらず、38度台の発熱も続いていました。受診を勧めましたが、Dさんはただの

合でも、利用者本人が理解できるように説明して、

こと。経口補水液の摂取を促して、さらに2日後に訪問したところ、わずかしか摂取で

照)

、支援に役立ちます。認知症が進行している場

風邪だから必要ないと言います。かかりつけ医とも連絡を取り、外来受診を促すか、

できる範囲で意思確認を行います。また、家族か

本人にとって

より良い医療を調整する

健 康や安 全を確 保するために推 奨した医 療

サービスが必ずしも利用者の希望に沿わない場

合があります。また、希望に応じた医療サービスで

あったとしても、むしろ副作用のために利用者の

に触れて確認していることが

(詳細は項目18を参

または、

これを機に訪問診療を依頼してみるか、迷っています。

4 医師との連携、長期的な見通し

らの情報や同席を得られれば、大きな助けになる

望む結果を遠ざけてしまう場合もあります。例え

ば、軽度の肺炎で入院を選択したものの、せん妄

を起こして入院が長引き、その間にフレイルが進

行し、退院がかなわず、自宅でのひとり暮らしに戻

ることができなくなる場合です。医師と共に、医療

サービスの利益とリスクを検討した上で、医学的

見通しに基づき、利用者にとって望ましい生活を

長期的に得られるように支援することが大切です。

でしょう。

5 その他の連携

3 医療の継続の支援

医療サービスを利用していても、予約を忘れて

しまう、移動手段がないなどの理由で途切れてし

まうことがあります。継続的に医療を受けるため、

かかりつけ医を近所に変更する、訪問診療を導入

外来受診や入院、訪問診療などの医療サービス

の調整に際し、家族の協力や受診時の同行、他の

在宅サービスとの調整が必要になるでしょう。家

族や成年後見人、関係する専門職に連絡して連携

を図ります。

するなども視野に入れて、

利用者と相談します。

このADLだから

訪問診療の方が

よいかも…

項目の説明

訪問看護師には、利用者の心身状態を多面的に評価し、受診や入院などの医療サービスを調整する役

期待される効果

利用者本人の意向を尊重した医療サービスの提供は、

満足度を向上させ、

医療への信頼を深めるととも

に、訪問看護師との信頼関係を強固にします。

また、心身状態に応じた適切な医療を調整することは、不必

要な入院や検査を避けられ、

ひいては利用者の体や心の負担を軽減することにつながります。

割があります。調整には、心身状態に適した医療サービスの手配という側面だけでなく、心身状態と利用

者の意向の間の調整という側面もあります。健康と安全を確保する上で全面的には希望に沿えなくても、

長期的には本人の理想に近い生活を継続できるようにする調整が求められます。

課題と注意事項

医師と効果的に連携するためには普段から相談できる体制や良好な関係を築いておく

この項目がなぜ大切か

利用者は認知機能の低下により、健康状態を的確に伝えたり、適切な医療を選んだりすることが難しい場合があります。

そのため、心身状態を丁寧にアセスメントしつつ、利用者の意向を確認します。医師とも相談しながら、利用者が望む結果

を得るために最適な方法を選択できるように支援します。利用者の健康維持に必要な医療を選び、過剰な医療を避けるこ

ことが大切です。地域の医療ネットワークの中で、

こまめに連絡を取ったり、地域のカンファ

レンス等で相談したり、互いの顔が見える関係を作る努力が大きく作用します。

長期的な見通しを持つためには知識と経験が必要です。疾患管理のガイドラインなどに

目を通して、疾患の知識を身につけておくことが大切です。また、経験を積むには年月がか

かるものです。経験を頼れない場合は、医師や同僚に相談して助言を得るとよいでしょう。

とが、

生活の質の維持につながります。

36

37

14

医療の調整

実践のためのヒント

心身状態と本人の意向を勘案し、

本人にとってより良い医療を調整する

1 心身状態のアセスメント

心身状態を丁寧にアセスメントすることが支援

の基本です

(詳細は項目8〜10を参照)

。

Scene

ひとり暮らしをするDさん

(80歳・男性・中等度認知症)

は、排泄や更衣に見守りや

介助が必要になったため、毎週訪問して生活の様子を確認しています。前回訪問した

際に風邪を引いて鼻水が出ていたので、今週の予定を早めて、4日後の今日、経過観

察のために訪問しました。せき・鼻水に加えて38.3度の発熱もありますが、呼吸状態

80歳男性

(中等度認知症)

2 利用者の意向の確認

利用者の価値観や考え方をくみ

(詳細は項目5・

6を参照)

、

今後の生活や医療についての意向を折

は異常ありません。訪問介護士からの情報によれば、食事量は普段の半分程度との

きておらず、38度台の発熱も続いていました。受診を勧めましたが、Dさんはただの

合でも、利用者本人が理解できるように説明して、

こと。経口補水液の摂取を促して、さらに2日後に訪問したところ、わずかしか摂取で

照)

、支援に役立ちます。認知症が進行している場

風邪だから必要ないと言います。かかりつけ医とも連絡を取り、外来受診を促すか、

できる範囲で意思確認を行います。また、家族か

本人にとって

より良い医療を調整する

健 康や安 全を確 保するために推 奨した医 療

サービスが必ずしも利用者の希望に沿わない場

合があります。また、希望に応じた医療サービスで

あったとしても、むしろ副作用のために利用者の

に触れて確認していることが

(詳細は項目18を参

または、

これを機に訪問診療を依頼してみるか、迷っています。

4 医師との連携、長期的な見通し

らの情報や同席を得られれば、大きな助けになる

望む結果を遠ざけてしまう場合もあります。例え

ば、軽度の肺炎で入院を選択したものの、せん妄

を起こして入院が長引き、その間にフレイルが進

行し、退院がかなわず、自宅でのひとり暮らしに戻

ることができなくなる場合です。医師と共に、医療

サービスの利益とリスクを検討した上で、医学的

見通しに基づき、利用者にとって望ましい生活を

長期的に得られるように支援することが大切です。

でしょう。

5 その他の連携

3 医療の継続の支援

医療サービスを利用していても、予約を忘れて

しまう、移動手段がないなどの理由で途切れてし

まうことがあります。継続的に医療を受けるため、

かかりつけ医を近所に変更する、訪問診療を導入

外来受診や入院、訪問診療などの医療サービス

の調整に際し、家族の協力や受診時の同行、他の

在宅サービスとの調整が必要になるでしょう。家

族や成年後見人、関係する専門職に連絡して連携

を図ります。

するなども視野に入れて、

利用者と相談します。

このADLだから

訪問診療の方が

よいかも…

項目の説明

訪問看護師には、利用者の心身状態を多面的に評価し、受診や入院などの医療サービスを調整する役

期待される効果

利用者本人の意向を尊重した医療サービスの提供は、

満足度を向上させ、

医療への信頼を深めるととも

に、訪問看護師との信頼関係を強固にします。

また、心身状態に応じた適切な医療を調整することは、不必

要な入院や検査を避けられ、

ひいては利用者の体や心の負担を軽減することにつながります。

割があります。調整には、心身状態に適した医療サービスの手配という側面だけでなく、心身状態と利用

者の意向の間の調整という側面もあります。健康と安全を確保する上で全面的には希望に沿えなくても、

長期的には本人の理想に近い生活を継続できるようにする調整が求められます。

課題と注意事項

医師と効果的に連携するためには普段から相談できる体制や良好な関係を築いておく

この項目がなぜ大切か

利用者は認知機能の低下により、健康状態を的確に伝えたり、適切な医療を選んだりすることが難しい場合があります。

そのため、心身状態を丁寧にアセスメントしつつ、利用者の意向を確認します。医師とも相談しながら、利用者が望む結果

を得るために最適な方法を選択できるように支援します。利用者の健康維持に必要な医療を選び、過剰な医療を避けるこ

ことが大切です。地域の医療ネットワークの中で、

こまめに連絡を取ったり、地域のカンファ

レンス等で相談したり、互いの顔が見える関係を作る努力が大きく作用します。

長期的な見通しを持つためには知識と経験が必要です。疾患管理のガイドラインなどに

目を通して、疾患の知識を身につけておくことが大切です。また、経験を積むには年月がか

かるものです。経験を頼れない場合は、医師や同僚に相談して助言を得るとよいでしょう。

とが、

生活の質の維持につながります。

36

37