よむ、つかう、まなぶ。

資料 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (53 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66015.html |

| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第3回 11/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

災害の発生に備えた在宅医療の体制整備について

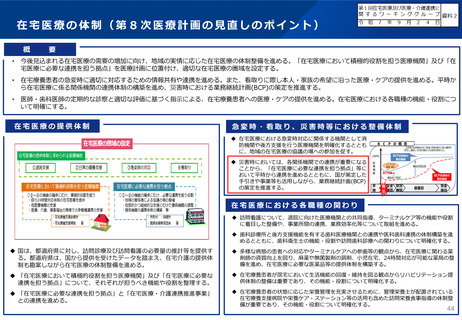

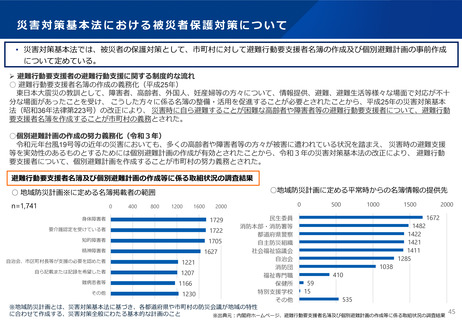

• 災害対策基本法では、被災者の保護対策として、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成及び個別避難計画の事前作成について定めている。

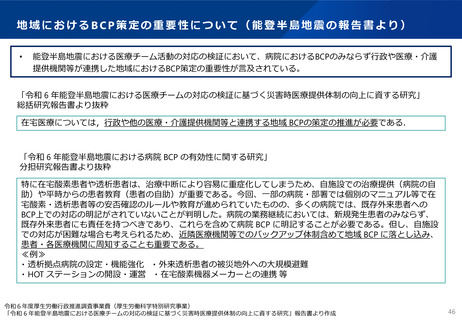

• 能登半島地震における医療チーム活動の対応の検証において病院のBCPのみならず、行政や医療・介護提供機関等が連携した地域におけるBCP策

定の重要性が言及されている。

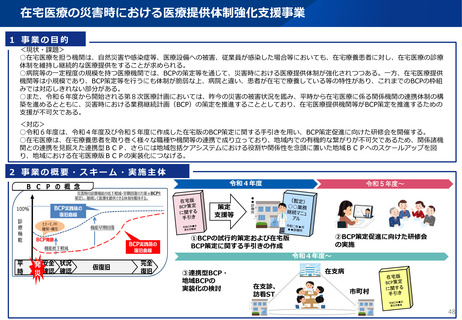

• 災害発生時における在宅医療の継続のためには、「在宅人工呼吸器装着者、在宅酸素療法における電源確保状況」や「安否確認の効率化、各機関

の支援ニーズ・稼働状況等の情報共有・発信」などについて、平時から地域において検討・共有することが重要であるとされている。

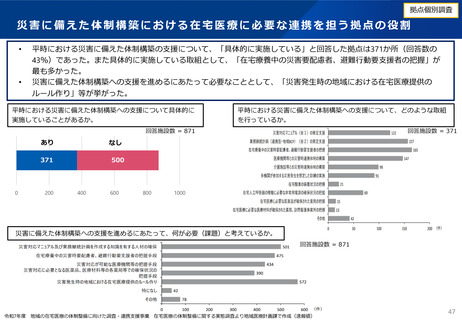

• 第8次医療計画(前期)において位置付けることとされた「在宅医療に必要な連携を担う拠点」においては、災害時及び災害に備えた体制構築へ

の支援を行うこととされている。平時における災害に備えた体制構築の支援を実施している拠点では、「在宅療養中の災害要配慮者、避難行動要

支援者の把握」等の取組が行われていた。また、災害に備えた体制構築への支援を進めるにあたって必要なこととして、「災害発生時の地域にお

ける在宅医療提供のルール作り」等が挙がった。

• 災害時においては関係機関での連携が重要となることから、平時から地域における在宅医療資源の把握や、在宅医療に係る関係機関・職種等の参

画する情報連携会議の開催、及び策定された内容の共有等を行う役割が必要と考えられ、行政や職能団体の関係者、在宅医療に必要な連携を担う

拠点等がBCP策定の議論に参画している事例がある。

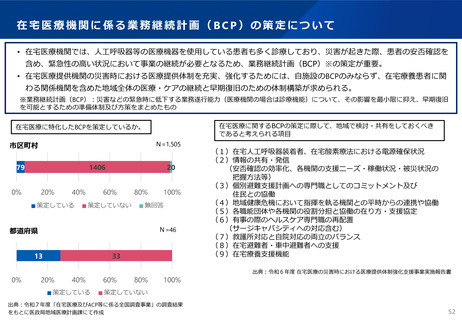

• 在宅療養患者に関する記載を自治体で作成するBCPに記載している市町村は約5%、都道府県は約28%であった。

• 在宅医療は在宅療養患者を取り巻く様々な職種や機関等の連携で成り立っており、自施設のBCPのみならず、在宅療養患者に関わる関係機関を含

めた地域全体の医療・ケアの継続と早期復旧のための体制構築が求められる。

論点

• 発災時に在宅療養患者の被災状況等を医療機関等と自治体の間で速やかに情報共有することが重要であり、情報共有・発

信のあり方について関係者間で平時から整理しておくことが必要ではないか。

• 在宅医療は在宅療養患者を取り巻く様々な職種や機関等の連携で成り立っており、自施設のBCPのみならず、在宅療養患

者に関わる関係機関を含め、地域における医療・ケアの継続と早期復旧のための体制構築が必要である。災害時における

地域全体の医療・ケアの継続と早期復旧のためには、地域における在宅医療資源の把握や、在宅医療に係る関係機関・職

種等の参画する議論の場の提供、及び策定された内容の共有等の各役割が必要となってくることから、在宅医療に必要な

連携を担う拠点も活用しながら、地域において、どこが中心となり、どのようにBCPを策定していくのかについて、引き

続き事例の収集等を含め検討していくこととしてはどうか。

53

• 災害対策基本法では、被災者の保護対策として、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成及び個別避難計画の事前作成について定めている。

• 能登半島地震における医療チーム活動の対応の検証において病院のBCPのみならず、行政や医療・介護提供機関等が連携した地域におけるBCP策

定の重要性が言及されている。

• 災害発生時における在宅医療の継続のためには、「在宅人工呼吸器装着者、在宅酸素療法における電源確保状況」や「安否確認の効率化、各機関

の支援ニーズ・稼働状況等の情報共有・発信」などについて、平時から地域において検討・共有することが重要であるとされている。

• 第8次医療計画(前期)において位置付けることとされた「在宅医療に必要な連携を担う拠点」においては、災害時及び災害に備えた体制構築へ

の支援を行うこととされている。平時における災害に備えた体制構築の支援を実施している拠点では、「在宅療養中の災害要配慮者、避難行動要

支援者の把握」等の取組が行われていた。また、災害に備えた体制構築への支援を進めるにあたって必要なこととして、「災害発生時の地域にお

ける在宅医療提供のルール作り」等が挙がった。

• 災害時においては関係機関での連携が重要となることから、平時から地域における在宅医療資源の把握や、在宅医療に係る関係機関・職種等の参

画する情報連携会議の開催、及び策定された内容の共有等を行う役割が必要と考えられ、行政や職能団体の関係者、在宅医療に必要な連携を担う

拠点等がBCP策定の議論に参画している事例がある。

• 在宅療養患者に関する記載を自治体で作成するBCPに記載している市町村は約5%、都道府県は約28%であった。

• 在宅医療は在宅療養患者を取り巻く様々な職種や機関等の連携で成り立っており、自施設のBCPのみならず、在宅療養患者に関わる関係機関を含

めた地域全体の医療・ケアの継続と早期復旧のための体制構築が求められる。

論点

• 発災時に在宅療養患者の被災状況等を医療機関等と自治体の間で速やかに情報共有することが重要であり、情報共有・発

信のあり方について関係者間で平時から整理しておくことが必要ではないか。

• 在宅医療は在宅療養患者を取り巻く様々な職種や機関等の連携で成り立っており、自施設のBCPのみならず、在宅療養患

者に関わる関係機関を含め、地域における医療・ケアの継続と早期復旧のための体制構築が必要である。災害時における

地域全体の医療・ケアの継続と早期復旧のためには、地域における在宅医療資源の把握や、在宅医療に係る関係機関・職

種等の参画する議論の場の提供、及び策定された内容の共有等の各役割が必要となってくることから、在宅医療に必要な

連携を担う拠点も活用しながら、地域において、どこが中心となり、どのようにBCPを策定していくのかについて、引き

続き事例の収集等を含め検討していくこととしてはどうか。

53