よむ、つかう、まなぶ。

資料 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (42 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66015.html |

| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第3回 11/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

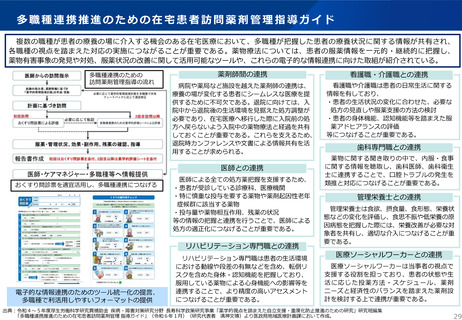

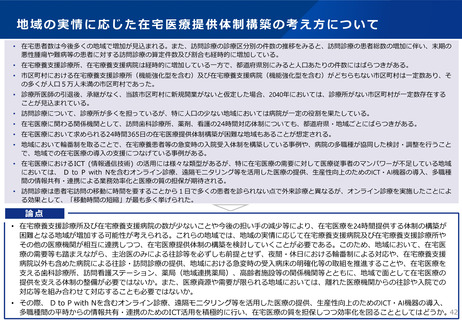

地域の実情に応じた在宅医療提供体制構築の考え方について

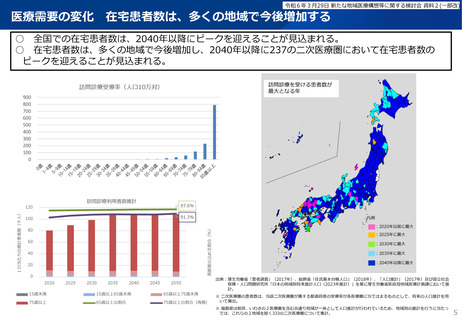

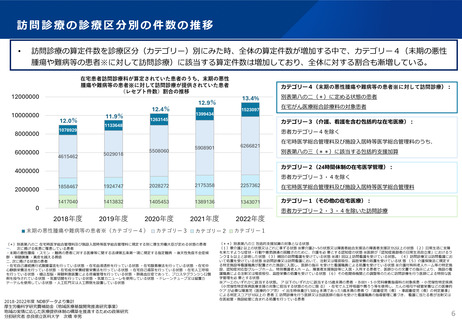

• 在宅患者数は今後多くの地域で増加が見込まれる。また、訪問診療の診療区分別の件数の推移をみると、訪問診療の患者総数の増加に伴い、末期の

悪性腫瘍や難病等の患者に対する訪問診療の算定件数及び割合も経時的に増加している。

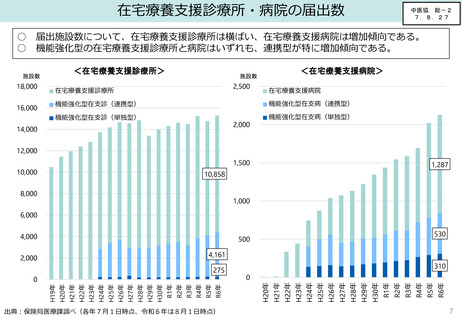

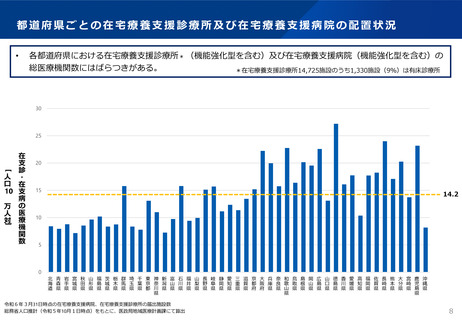

• 在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院は経時的に増加している一方で、都道府県別にみると人口あたりの件数にはばらつきがある。

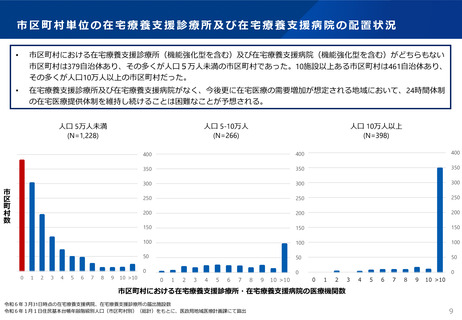

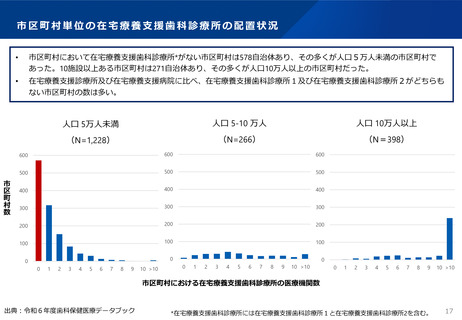

• 市区町村における在宅療養支援診療所(機能強化型を含む)及び在宅療養支援病院(機能強化型を含む)がどちらもない市区町村は一定数あり、そ

の多くが人口5万人未満の市区町村であった。

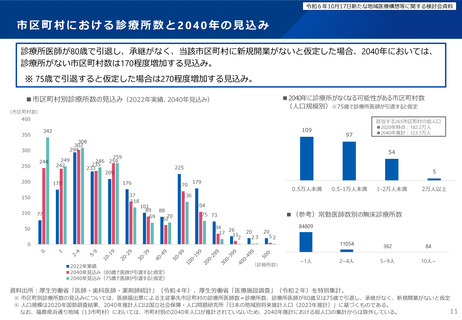

• 診療所医師の引退後、承継がなく、当該市区町村に新規開業がないと仮定した場合、2040年においては、診療所がない市区町村が一定数存在する

ことが見込まれている。

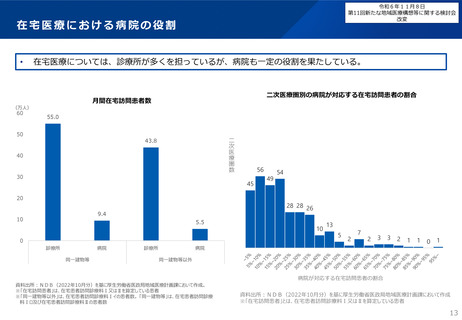

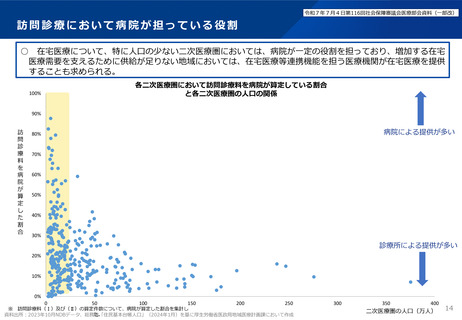

• 訪問診療について、診療所が多くを担っているが、特に人口の少ない地域においては病院が一定の役割を果たしている。

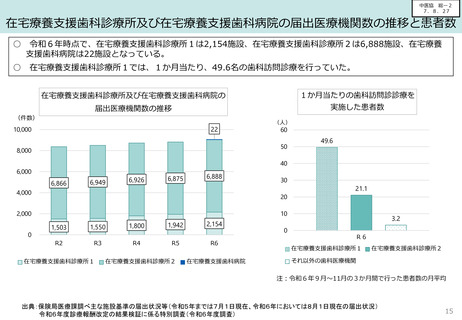

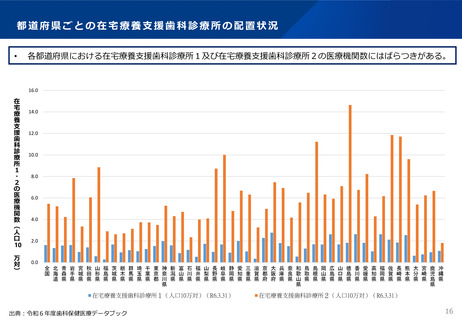

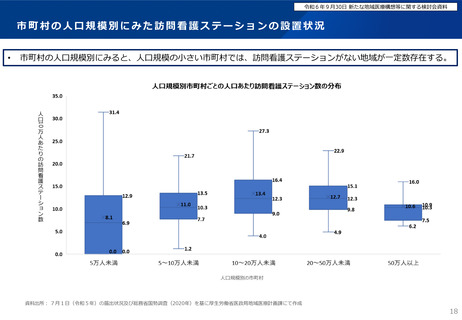

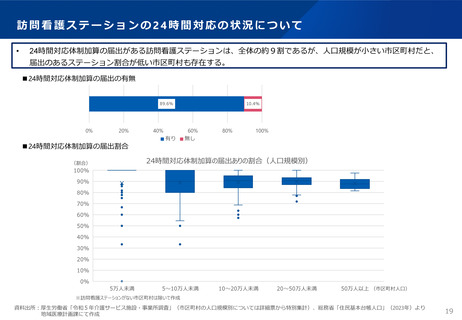

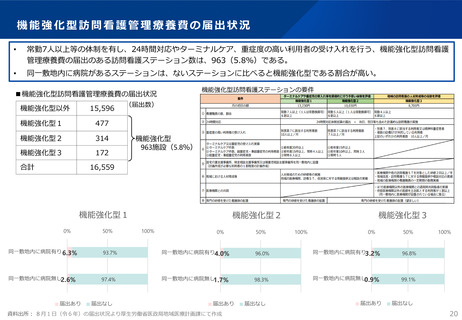

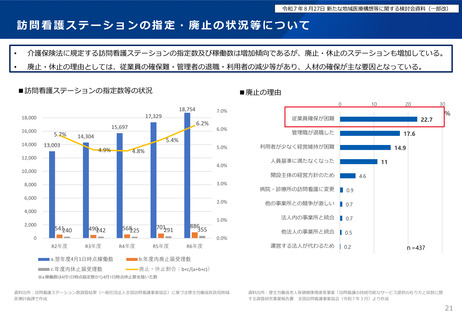

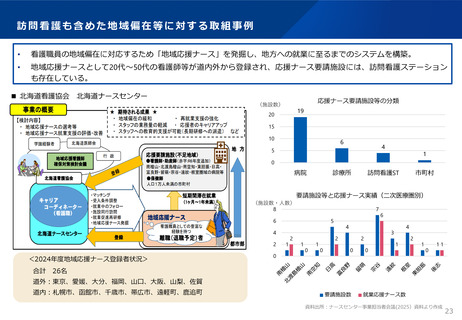

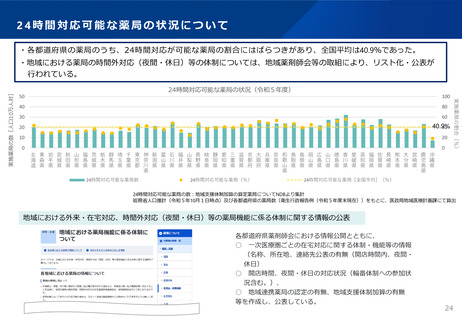

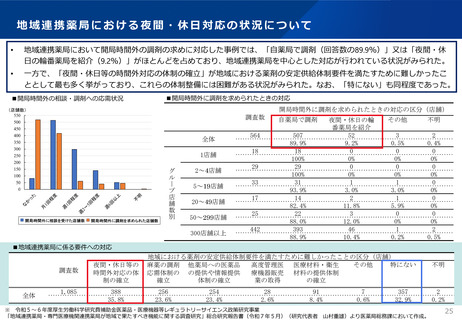

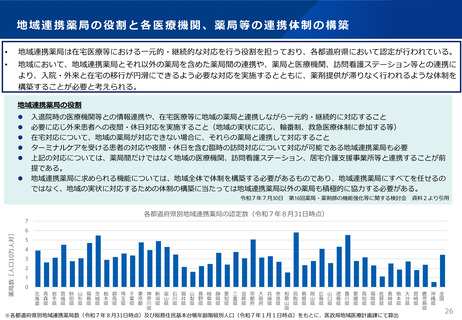

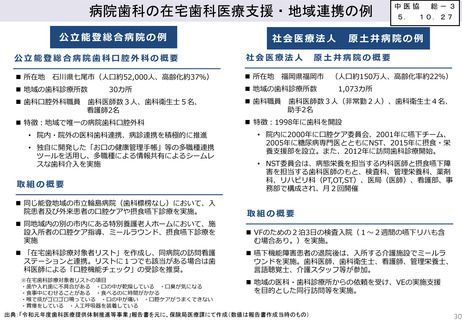

• 在宅医療に関わる関係機関として、訪問歯科診療所、薬剤、看護の24時間対応体制についても、都道府県・地域ごとにばらつきがある。

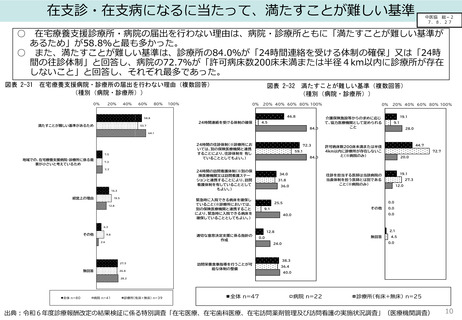

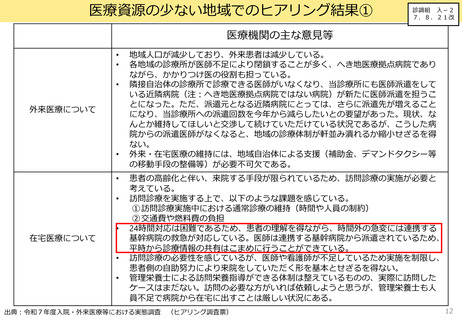

• 在宅医療において求められる24時間365日の在宅医療提供体制構築が困難な地域もあることが想定される。

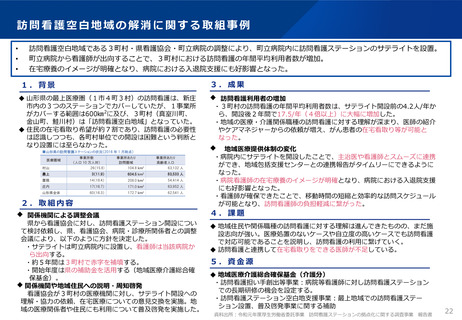

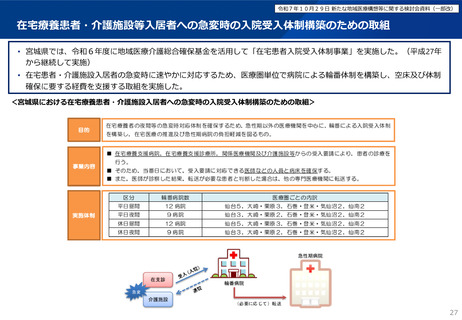

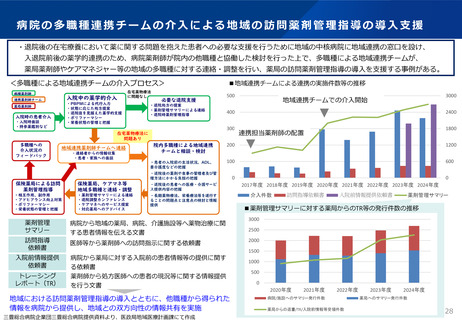

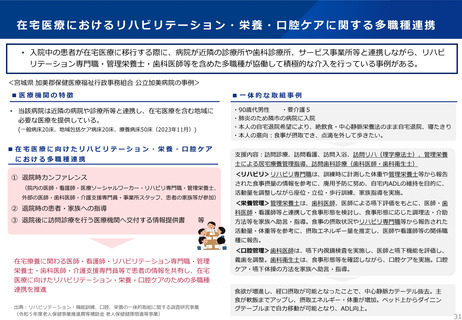

• 地域において輪番制を取ることで、在宅療養患者等の急変時の入院受入体制を構築している事例や、病院の多職種が協同した検討・調整を行うこと

で、地域での在宅医療の導入の支援につなげている事例がある。

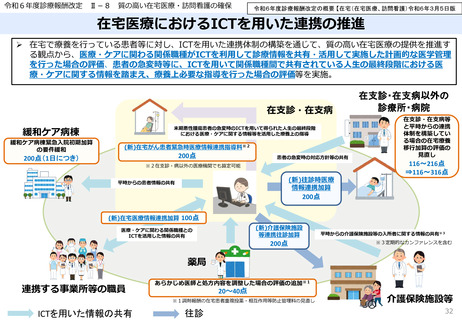

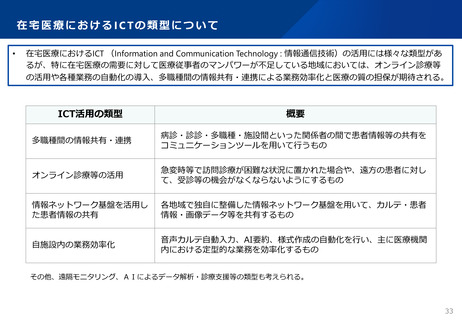

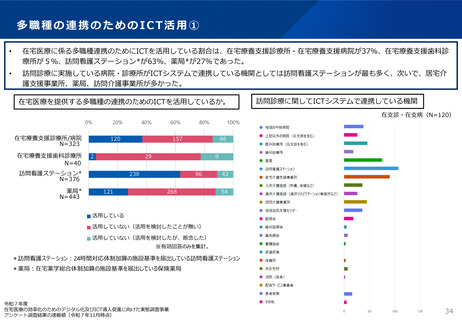

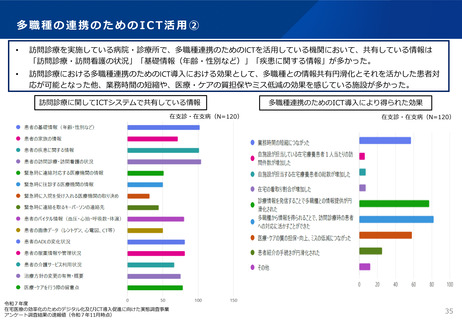

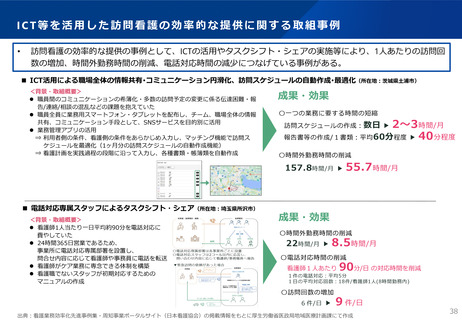

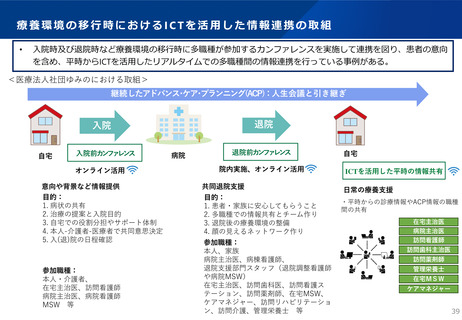

• 在宅医療におけるICT (情報通信技術) の活用には様々な類型があるが、特に在宅医療の需要に対して医療従事者のマンパワーが不足している地域

においては、 D to P with Nを含むオンライン診療、遠隔モニタリング等を活用した医療の提供、生産性向上のためのICT・AI機器の導入、多職種

間の情報共有・連携による業務効率化と医療の質の担保が期待される。

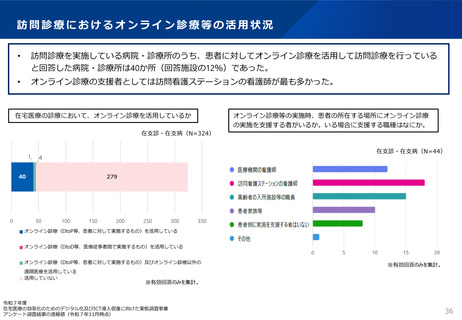

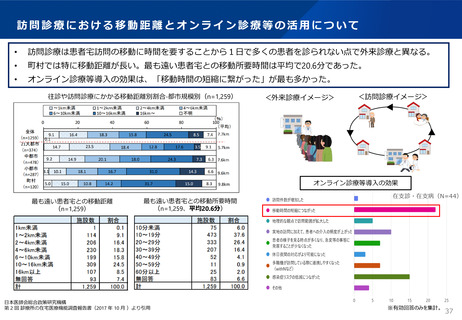

• 訪問診療は患者宅訪問の移動に時間を要することから1日で多くの患者を診られない点で外来診療と異なるが、オンライン診療を実施したことによ

る効果として、「移動時間の短縮」が最も多く挙げられた。

論点

• 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の数が少ないことや今後の担い手の減少等により、在宅医療を24時間提供する体制の構築が

困難となる地域が増加する可能性が考えられる。これらの地域では、地域の実情に応じて在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所や

その他の医療機関が相互に連携しつつ、在宅医療提供体制の構築を検討していくことが必要である。このため、地域において、在宅医

療の需要等も踏まえながら、主治医のみによる往診等を必ずしも前提とせず、夜間・休日における輪番制による対応や、在宅療養支援

病院以外も含めた病院による往診・訪問診療の提供、地域における急変時の受入病床の明確化等の取組を推進することや、在宅医療を

支える歯科診療所、訪問看護ステーション、薬局(地域連携薬局)、高齢者施設等の関係機関等とともに、地域で面として在宅医療の

提供を支える体制の整備が必要ではないか。また、医療資源や需要が限られる地域においては、離れた医療機関からの往診や入院での

対応等を組み合わせて対応することも必要ではないか。

• その際、 D to P with Nを含むオンライン診療、遠隔モニタリング等を活用した医療の提供、生産性向上のためのICT・AI機器の導入、

多職種間の平時からの情報共有・連携のためのICT活用を積極的に行い、在宅医療の質を担保しつつ効率化を図ることとしてはどうか。42

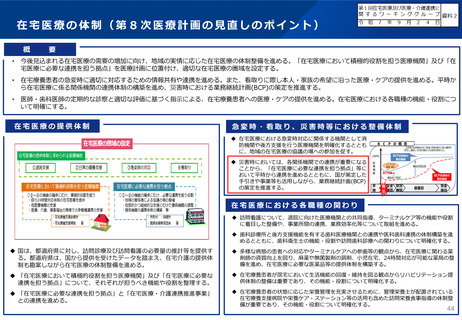

• 在宅患者数は今後多くの地域で増加が見込まれる。また、訪問診療の診療区分別の件数の推移をみると、訪問診療の患者総数の増加に伴い、末期の

悪性腫瘍や難病等の患者に対する訪問診療の算定件数及び割合も経時的に増加している。

• 在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院は経時的に増加している一方で、都道府県別にみると人口あたりの件数にはばらつきがある。

• 市区町村における在宅療養支援診療所(機能強化型を含む)及び在宅療養支援病院(機能強化型を含む)がどちらもない市区町村は一定数あり、そ

の多くが人口5万人未満の市区町村であった。

• 診療所医師の引退後、承継がなく、当該市区町村に新規開業がないと仮定した場合、2040年においては、診療所がない市区町村が一定数存在する

ことが見込まれている。

• 訪問診療について、診療所が多くを担っているが、特に人口の少ない地域においては病院が一定の役割を果たしている。

• 在宅医療に関わる関係機関として、訪問歯科診療所、薬剤、看護の24時間対応体制についても、都道府県・地域ごとにばらつきがある。

• 在宅医療において求められる24時間365日の在宅医療提供体制構築が困難な地域もあることが想定される。

• 地域において輪番制を取ることで、在宅療養患者等の急変時の入院受入体制を構築している事例や、病院の多職種が協同した検討・調整を行うこと

で、地域での在宅医療の導入の支援につなげている事例がある。

• 在宅医療におけるICT (情報通信技術) の活用には様々な類型があるが、特に在宅医療の需要に対して医療従事者のマンパワーが不足している地域

においては、 D to P with Nを含むオンライン診療、遠隔モニタリング等を活用した医療の提供、生産性向上のためのICT・AI機器の導入、多職種

間の情報共有・連携による業務効率化と医療の質の担保が期待される。

• 訪問診療は患者宅訪問の移動に時間を要することから1日で多くの患者を診られない点で外来診療と異なるが、オンライン診療を実施したことによ

る効果として、「移動時間の短縮」が最も多く挙げられた。

論点

• 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の数が少ないことや今後の担い手の減少等により、在宅医療を24時間提供する体制の構築が

困難となる地域が増加する可能性が考えられる。これらの地域では、地域の実情に応じて在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所や

その他の医療機関が相互に連携しつつ、在宅医療提供体制の構築を検討していくことが必要である。このため、地域において、在宅医

療の需要等も踏まえながら、主治医のみによる往診等を必ずしも前提とせず、夜間・休日における輪番制による対応や、在宅療養支援

病院以外も含めた病院による往診・訪問診療の提供、地域における急変時の受入病床の明確化等の取組を推進することや、在宅医療を

支える歯科診療所、訪問看護ステーション、薬局(地域連携薬局)、高齢者施設等の関係機関等とともに、地域で面として在宅医療の

提供を支える体制の整備が必要ではないか。また、医療資源や需要が限られる地域においては、離れた医療機関からの往診や入院での

対応等を組み合わせて対応することも必要ではないか。

• その際、 D to P with Nを含むオンライン診療、遠隔モニタリング等を活用した医療の提供、生産性向上のためのICT・AI機器の導入、

多職種間の平時からの情報共有・連携のためのICT活用を積極的に行い、在宅医療の質を担保しつつ効率化を図ることとしてはどうか。42