よむ、つかう、まなぶ。

資料 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (29 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66015.html |

| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第3回 11/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

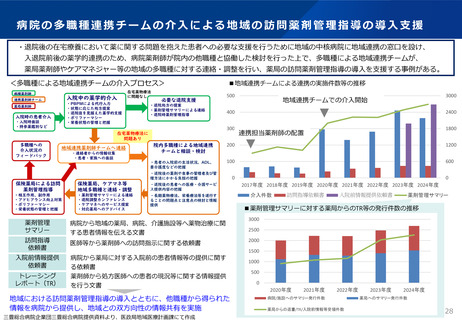

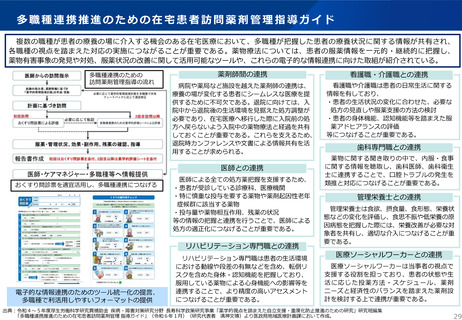

多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド

複数の職種が患者の療養の場に介入する機会のある在宅医療において、多職種が把握した患者の療養状況に関する情報が共有され、

各職種の視点を踏まえた対応の実施につながることが重要である。薬物療法については、患者の服薬情報を一元的・継続的に把握し、

薬物有害事象の発見や対処、服薬状況の改善に関して活用可能なツールや、これらの電子的な情報連携に向けた取組が紹介されている。

多職種連携のための

訪問薬剤管理指導の流れ

薬剤師間の連携

看護職・介護職との連携

病院や薬局など施設を越えた薬剤師の連携は、

療養の場が変化する患者にシームレスな医療を提

供するために不可欠である。退院に向けては、入

院中から退院後の生活環境を見据えた処方調整が

必要であり、在宅医療へ移行した際に入院前の処

方へ戻らないよう入院中の薬物療法と経過を共有

しておくことが重要である。これらを支えるため、

退院時カンファレンスや文書による情報共有を活

用することが求められる。

看護職や介護職は患者の日常生活に関する

情報を有しており、

・患者の生活状況の変化に合わせた、必要な

処方の見直しや服薬支援の方法の検討

・患者の身体機能、認知機能等を踏まえた服

薬アドヒアランスの評価

等につなげることが重要である。

医師との連携

おくすり問診票を適宜活用し、多職種連携につなげる

医師による全ての処方薬把握を支援するため、

・患者が受診している診療科、医療機関

・特に慎重な投与を要する薬物や薬剤起因性老年

症候群に該当する薬物

・投与量や薬物相互作用、残薬の状況

等の情報の把握と連携を行うことで、医師による

処方の適正化につなげることが重要である。

リハビリテーション専門職との連携

電子的な情報連携のためのツール統一化の提言、

多職種で利活用しやすいフォーマットの提供

リハビリテーション専門職は患者の生活環境

における動線や段差の有無などを含め、転倒リ

スクを含めた身体・認知機能を把握しており、

服用している薬物による心身機能への影響等を

連携することで、より精度の高いアセスメント

につなげることが重要である。

歯科専門職との連携

薬物に関する聞き取りの中で、内服・食事

に関する情報を聴取し、歯科医師、歯科衛生

士に連携することで、口腔トラブルの発生を

類推と対応につなげることが重要である。

管理栄養士との連携

管理栄養士は食欲、摂食量、食形態、栄養状

態などの変化を評価し、食思不振や低栄養の原

因病態を把握した際には、栄養改善が必要な対

象者を共有し、適切な介入につなげることが重

要である。

医療ソーシャルワーカーとの連携

医療ソーシャルワーカーは当事者の視点で

支援する役割を担っており、患者の状態や生

活に応じ た投薬方法 ・スケジュ ール、薬剤

ニーズと経済性のバランスを踏まえた薬剤設

計を検討する上で連携が重要である。

出典:令和4~5年度厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 長寿科学政策研究事業「薬学的視点を踏まえた自立支援・重度化防止推進のための研究」研究班編集

「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理 指導ガイド」(令和6年1月)(研究代表者 溝神文博)より医政局地域医療計画課において作成。

29

複数の職種が患者の療養の場に介入する機会のある在宅医療において、多職種が把握した患者の療養状況に関する情報が共有され、

各職種の視点を踏まえた対応の実施につながることが重要である。薬物療法については、患者の服薬情報を一元的・継続的に把握し、

薬物有害事象の発見や対処、服薬状況の改善に関して活用可能なツールや、これらの電子的な情報連携に向けた取組が紹介されている。

多職種連携のための

訪問薬剤管理指導の流れ

薬剤師間の連携

看護職・介護職との連携

病院や薬局など施設を越えた薬剤師の連携は、

療養の場が変化する患者にシームレスな医療を提

供するために不可欠である。退院に向けては、入

院中から退院後の生活環境を見据えた処方調整が

必要であり、在宅医療へ移行した際に入院前の処

方へ戻らないよう入院中の薬物療法と経過を共有

しておくことが重要である。これらを支えるため、

退院時カンファレンスや文書による情報共有を活

用することが求められる。

看護職や介護職は患者の日常生活に関する

情報を有しており、

・患者の生活状況の変化に合わせた、必要な

処方の見直しや服薬支援の方法の検討

・患者の身体機能、認知機能等を踏まえた服

薬アドヒアランスの評価

等につなげることが重要である。

医師との連携

おくすり問診票を適宜活用し、多職種連携につなげる

医師による全ての処方薬把握を支援するため、

・患者が受診している診療科、医療機関

・特に慎重な投与を要する薬物や薬剤起因性老年

症候群に該当する薬物

・投与量や薬物相互作用、残薬の状況

等の情報の把握と連携を行うことで、医師による

処方の適正化につなげることが重要である。

リハビリテーション専門職との連携

電子的な情報連携のためのツール統一化の提言、

多職種で利活用しやすいフォーマットの提供

リハビリテーション専門職は患者の生活環境

における動線や段差の有無などを含め、転倒リ

スクを含めた身体・認知機能を把握しており、

服用している薬物による心身機能への影響等を

連携することで、より精度の高いアセスメント

につなげることが重要である。

歯科専門職との連携

薬物に関する聞き取りの中で、内服・食事

に関する情報を聴取し、歯科医師、歯科衛生

士に連携することで、口腔トラブルの発生を

類推と対応につなげることが重要である。

管理栄養士との連携

管理栄養士は食欲、摂食量、食形態、栄養状

態などの変化を評価し、食思不振や低栄養の原

因病態を把握した際には、栄養改善が必要な対

象者を共有し、適切な介入につなげることが重

要である。

医療ソーシャルワーカーとの連携

医療ソーシャルワーカーは当事者の視点で

支援する役割を担っており、患者の状態や生

活に応じ た投薬方法 ・スケジュ ール、薬剤

ニーズと経済性のバランスを踏まえた薬剤設

計を検討する上で連携が重要である。

出典:令和4~5年度厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 長寿科学政策研究事業「薬学的視点を踏まえた自立支援・重度化防止推進のための研究」研究班編集

「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理 指導ガイド」(令和6年1月)(研究代表者 溝神文博)より医政局地域医療計画課において作成。

29